|

م‚ˆمپ†مپ“مپم€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈمپ¸م€‚مپںمپ مپ„مپ¾è©¦é¨“éپ‹ç”¨ن¸مپ§مپ™م€‚ |

è±ٹه›½ç¥ç¤¾

ه‡؛ه…¸ï¼ڑه®‰è—¤ه¸Œç« è‘—م€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈ(2011-) وœ€çµ‚و›´و–°ï¼ڑ2023ه¹´5وœˆ13و—¥ (هœں)

è±ٹه›½ç¥ç¤¾ï¼ˆمپ¨م‚ˆمپڈمپ«مƒ»مپکم‚“مپکم‚ƒï¼‰مپ¯م€پن؛¬éƒ½ه؛œن؛¬éƒ½ه¸‚و±ه±±هŒ؛茶ه±‹ç”؛مپ«مپ‚م‚‹è±ٹ臣秀هگ‰م‚’祀م‚‹éœٹ社م€‚ه¾³ه·و™‚ن»£مپ«ه»ƒçµ¶مپ—مپںمپŒم€پوکژو²»و”؟ه؛œمپ«م‚ˆم‚ٹو–¹ه؛ƒه¯؛ه¢ƒه†…م‚’ه‰²مپ„مپ¦ه†چه»؛مپ•م‚Œمپںم€‚و—§هœ°مپ®éک؟ه¼¥é™€م‚±ه³°مپ«مپ¯ç§€هگ‰مپ®ه¢“مپŒمپ‚م‚‹م€‚هˆ¥و ¼ه®که¹£ç¤¾مƒ»هˆ¥è،¨ç¥ç¤¾م€‚

ç›®و¬، |

و´هڈ²

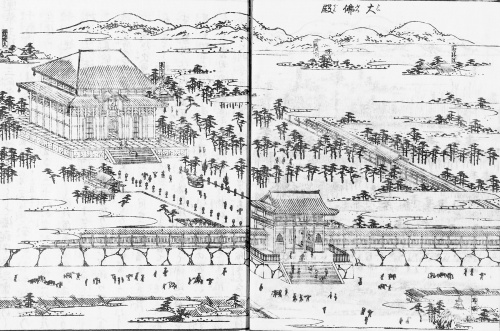

è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ®éژ®ه؛§

秀هگ‰مپ¯م€پن¼ڈ見هںژمپ§1598ه¹´(و…¶é•·3ه¹´)8وœˆ18و—¥و»هژ»م€‚9وœˆ6و—¥م€په‰چç”°çژ„ن»¥مپŒو¥µç§کè£ڈمپ«éک؟ه¼¥é™€م‚±ه³°مپ§éژ®ه؛§هœ°مپ®ç¸„مپ°م‚ٹم‚’è،Œمپ†م€‚éپ؛言مپŒو®‹مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پن؛‹ه‰چمپ«و؛–ه‚™مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم‚‚مپ®مپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚مپ“مپ®ç¸„ه¼µم‚ٹمپ¯و—¢مپ«ه™‚مپ«مپھم‚ٹم€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ®م‚ˆمپ†مپھه£®ه¤§مپھ社و®؟م‚’ه»؛مپ¦م‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒو¼ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ ç؟Œ1599ه¹´(و…¶é•·4ه¹´)1وœˆم€پ秀هگ‰مپ®و»مپŒه…¬è،¨م€‚وœه»·مپ«ç¥ç¤¾ه‰µه»؛م‚’è«‹é،کم€‚

ن¼ڈ見هںژمپ«ه¥‰ه®‰مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںéپ؛éھ¸مپ¯4وœˆ5و—¥مپ«مپھمپ£مپ¦و¥µç§کè£ڈمپ«هں‹è‘¬مپ•م‚Œمپںم€‚4وœˆ16و—¥مپ‹م‚‰23و—¥مپ¾مپ§8و—¥é–“مپ«م‚ڈمپںم‚ٹéپ·ه®®ه¼ڈمپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپںم€‚

16و—¥مپ«ن»®و®؟éپ·ه®®م€‚17و—¥م€پوœه»·مپ‹م‚‰ه¤§ç´چ言ه‹§ن؟®ه¯؛و™‚è±ٹم€پن¸ç´چ言و£è¦ھç”؛ه£ç§€مپŒو´¾éپ£مپ•م‚Œم€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چمپ®ç¥هڈ·م‚’è´ˆم‚‹ه¾Œé™½وˆگه¤©çڑ‡مپ®ه®£ه‘½مپŒه¥ڈن¸ٹمپ•م‚Œمپںم€‚ç¥هڈ·مپ¯م€Œè±ٹ葦هژںç‘ç©‚ه›½م€چم‚’略称مپ—مپںم‚‚مپ®مپ¨مپ„مپ†ï¼ˆè±ٹه›½ه¤§وکژç¥ç¥ç¤¼è¨ک)م€‚18و—¥م€په¤©çڑ‡مپ«م‚ˆم‚‹و£éپ·ه®®مپ®و—¥و™‚ه®£ن¸‹مپŒè،Œم‚ڈم‚Œم€پهچ³و—¥م€پن؛¥مپ®هˆ»مپ«éپ·ه؛§ç¥م‚’هں·è،Œمپ—م€پو£ه¼ڈمپ«è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپŒéژ®ه؛§مپ—مپںم€‚ç؟Œو—¥مپ«مپ¯ç¥éڑژو£ن¸€ن½چمپŒè´ˆم‚‰م‚Œمپں(ن½چéڑژمپ¨مپ—مپ¦مپ®و£ن¸€ن½چمپ¯ه¤§و£و™‚ن»£مپ«è´ˆن½چ)م€‚هگŒو—¥م€په¾³ه·ه®¶ه؛·م€پو¯›هˆ©è¼ه…ƒمپŒهڈ‚è©£م€‚20و—¥م€پç¥و¥½ه¥‰ç´چم€‚21و—¥م€په¤©éپ“祓200ه؛§م‚’ه‹¤ن؟®م€‚22و—¥م€پهگ‰ç”°ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹ç¥éپ“è·و‘©è،Œن؛‹م€‚23و—¥م€پèˆو¥½10ç•ھم‚’ه¥‰ç´چم€‚ن¸‡و³و¥½م€په»¶ه–œو¥½مپھمپ©م€‚

éپ·ه®®ه¼ڈمپŒçµ‚م‚ڈمپ£مپ¦مپ‹م‚‰م‚‚ه¥‰ç¥è،Œن؛‹مپŒç¶ڑمپچم€پ24و—¥مپ«مپ¯ه¤§ه’Œه››ه؛§مپŒçŒ؟و¥½م‚’ه¥‰ç´چم€‚26و—¥م€په¾³ه·ه®¶ه؛·م€پè±ٹè‡£ç§€é ¼م€پو¯›هˆ©è¼ه…ƒم€پهٹ è—¤و¸…و£م€په‰چç”°çژ„ن»¥م€پé«کهڈ°é™¢م€پو·€و®؟م‚‰مپŒé»„金58وڑم€پéٹ€190وڑم‚’献ç´چمپ—مپںم€‚

ç§€é ¼مپ¯ç¤¾ه‹™مپ«هگ‰ç”°ه…¼è¦‹م‚’م€پ社هƒ§مپ«و¢µèˆœم‚’م€پç¥ن¸»مپ«èگ©هژںه…¼ه¾“م‚’ن»»ه‘½مپ—مپںم€‚ 4وœˆ18و—¥مپ¨8وœˆ18و—¥مپŒن¾‹ç¥مپ¨مپ•م‚Œم€په‹…ن½؟مپŒو´¾éپ£مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھمپ£مپں(ه‹…ç¥ç¤¾ï¼‰م€‚

8وœˆ18و—¥م€پهˆم‚پمپ¦مپ®è±ٹه›½ç¥م€‚ه¾³ه·ه®¶ه؛·مپŒهڈ‚è©£مپ—مپںم€‚

è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ®و•´ه‚™

1600ه¹´(و…¶é•·5ه¹´)9وœˆمپ®é–¢مƒ¶هژںمپ®وˆ¦مپ„مپ«ه‹مپ£مپںه¾³ه·ه®¶ه؛·م‚‚هگچç›®çڑ„مپ«مپ¯مپ¾مپ è±ٹ臣ه®¶مپ®ه®¶è‡£مپ مپ£مپںم€‚

1601ه¹´(و…¶é•·6ه¹´)7وœˆ25و—¥م€په¾³ه·ه®¶ه؛·مپŒè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ«ç¤¾é ک1ن¸‡çں³م‚’ه¯„進مپ—مپںم€‚

1602ه¹´(و…¶é•·7ه¹´)م€په¾³ه·ه®¶ه؛·مپ¯è±ٹه›½ç¥ç¤¾و¥µو¥½é–€م‚’竹ç”ںه³¶ه®هژ³ه¯؛مپ«ç§»ç¯‰م€‚و–°مپںمپ«و¥¼é–€م‚’ه»؛ç«‹مپ—مپںم€‚ 12وœˆم€په†چه»؛ن¸مپ®و–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟مپŒç‚ژن¸ٹ

1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)2وœˆ ه®¶ه؛·مپŒه¾په¤·ه¤§ه°†è»چ

1604ه¹´(و…¶é•·9ه¹´)8وœˆ4و—¥م€په®¶ه؛·مپ¯و¢µن؟ٹم‚’ن¼ڈ見هںژمپ«و‹›مپچم€پن¸ƒه›ه؟Œمپ®ç¥ç¤¼مپ«مپ¤مپ„مپ¦è«®ه•ڈمپ™م‚‹م€‚

8وœˆ12و—¥مپ‹م‚‰18و—¥مپ¾مپ§7و—¥é–“م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾è‡¨و™‚ç¥ç¤¼م‚’هں·è،Œم€‚12و—¥و¹¯ç«‹ç¥ن؛‹م€‚13و—¥مپ¯é™چ雨مپ®مپںم‚پè،Œن؛‹ن¸و¢م€‚14و—¥é¦¬وڈƒمپˆم€‚ه»؛ن»په¯؛é–€ه‰چمپ‹م‚‰è±ٹه›½ç¥ç¤¾م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ‹م‚‰ç…§é«ک院مپ¾مپ§èڈ¯م€…مپ—مپڈè،Œهˆ—مپ—مپںم€‚ç”°و¥½مپ®مپ‚مپ¨م€په¤§ه’Œه››ه؛§مپ®çŒ؟و¥½م‚’ه¥‰ç´چم€‚15و—¥م€پن¸ٹن؛¬مƒ»ن¸‹ن؛¬مپ®ç”؛è،†مپŒè¸ٹم‚ٹم‚’ه¥‰ç´چم€‚16و—¥م€پç¥و¥½ه¥‰ç´چم€‚هگŒو—¥م€پو¢µèˆœمپ¨ç‰‡و،گن¸”ه…ƒمپŒن¼ڈ見هںژمپ«ن¸ٹمپŒم‚ٹم€په®¶ه؛·مپ«ç¥ç¤¼هں·è،Œم‚’ه ±ه‘ٹم€‚18و—¥م€په‹…ن½؟ن¸ه¾،門資胤مپŒهڈ‚و‹ه¥‰ه¹£م€‚

20و—¥مپ«مپ¯و¢µèˆœمپŒه¤§ه‚هںژمپ«èµ´مپچم€پè±ٹè‡£ç§€é ¼مپ¨و·€و®؟مپ«ç¥ç¤¼هں·è،Œم‚’ه ±ه‘ٹم€‚

1606ه¹´(و…¶é•·11ه¹´)6وœˆم€په›ه»ٹç€ه·¥م€‚8وœˆ16و—¥ç«£ه·¥م€‚ 8وœˆ18و—¥م€پ片و،گن¸”ه…ƒم€پ臨و™‚ç¥çµµه±ڈ風م‚’ه¥‰ç´چ

1607ه¹´(و…¶é•·12ه¹´)8وœˆم€په¾Œé™½وˆگه¤©çڑ‡ه®¸ç†مپ®ه‹…é،چم‚’وژ²مپ’مپںم€‚ 1610ه¹´(و…¶é•·15ه¹´)8وœˆ19و—¥م€پ13ه›ه؟Œè‡¨و™‚ç¥ç¤¼م€‚

ه¾³ه·ه¹•ه؛œمپ«م‚ˆم‚‹ه»ƒçµ¶

1614ه¹´(و…¶é•·19ه¹´)7وœˆم€په¾³ه·ه®¶ه؛·م€پو–¹ه؛ƒه¯؛éگکéٹکن؛‹ن»¶م‚’èµ·مپ“مپ™م€‚11وœˆه¤§ه‚ه†¬مپ®é™£م€‚ç؟Œه¹´4وœˆم€په¤ڈمپ®é™£م€‚è±ٹ臣و°ڈو»…ن؛،م€‚ هگŒه¹´7وœˆم€په®¶ه؛·م€په¤©وµ·مپ«è±ٹه›½ç¥ç¤¾ç ´هچ´مپ«مپ¤مپ„مپ¦è«®ه•ڈم€‚ç ´هچ´مپ¯ن¸و¢مپ¨مپھم‚ٹم€په¤§ن»ڈو®؟è£ڈمپ«ç§»ç¯‰مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپ™م‚‹مƒ» 8وœˆم€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ®ه®ç‰©م‚’ه¯؛院مپھمپ©مپ«è²م‚‹ éگکمپ¯و™؛ç©چ院م€په±ڈ風مƒ»ن»€ه®مپ¯é«کهڈ°ه¯؛م€پ装وںمپھمپ©مپ¯ه¦™و³•é™¢é–€è·،م€پç¥éپ“è·و‘©مپ¯هگ‰ç”°ه®¶مپ«م€پو ،ه€‰مپ¯و–¹ه؛ƒه¯؛مپ«è²م‚‰م‚Œمپںم€‚

9وœˆ5و—¥م€پوœ¬و®؟مپ®و‰‰م‚’é‡کم‚’و‰“مپ،ن»کمپ‘م‚‹

1619ه¹´(ه…ƒه’Œ5ه¹´)م€پو؟ه€‰ه‹é‡چم€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ¨ç¥ه®®ه¯؛م‚’ه¦™و³•é™¢é–€è·،مپ«ç§»ç®،م€‚ ن»¥ه¾Œèچ’ه»ƒم€‚

ه®‰و°¸ه¹´é–“مپ«مپ¯م€Œè؟½و—¥è،°é ½مپ—م€پن»ٹمپ¯و—§هœ°مپ®è·،م‚‚مپھمپڈم€پéƒٹé‡ژمپ¨وˆگمپ¦م€پè±ٹه›½مپ®هگچمپ مپ«çں¥م‚‹ن؛؛稀مپھم‚ٹم€چ(ç؟پèچ‰ï¼‰مپ¨مپ„م‚ڈم‚Œمپںم€‚

وکژو²»و”؟ه؛œمپ«م‚ˆم‚‹ه†چ興

1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)é–ڈ4وœˆ6و—¥م€پوکژو²»ه¤©çڑ‡مپ¯è±ٹ臣秀هگ‰مپ®هپ‰و¥م‚’讃مپˆم‚‹ه¾،و²™و±°و›¸م‚’ç™؛è،¨مپ—م€پم€Œè±ٹه¤ھé–¤ه…¶ن؛؛مپ®ه¦‚مپچ英و™؛雄略مپ®ن؛؛م‚’ه¾—مپ•مپ›م‚‰م‚Œمپںمپڈو€مپ—é£ںمپ—مپ“م‚Œمپ«م‚ˆمپ£مپ¦و–°مپ«ç¥ ه®‡م‚’é€ ه–¶مپ—م€چمپ¨ç§€هگ‰م‚’祀م‚‹ç¥ç¤¾مپ®ه‰µه»؛م‚’ه‘½مپکمپںم€‚مپ¾مپںمپم‚Œم‚’ن¼مپˆم‚‹و”؟ه؛œمپ®é€ڑéپ”مپ«م€Œه¤§éکھهںژه¤–è؟‘ه‚چمپ«و–¼مپ¦ç›¸ه؟œمپ®هœ°م‚’و’°مپ³ç¤¾ه£‡é€ ه–¶ن»°مپ›ه‡؛مپ•م‚Œه€™م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پéژ®ه؛§هœ°م‚’ه¤§éکھهںژمپ®è؟‘éƒٹمپ¨مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚مپ“م‚Œمپ¯ه¤§éکھè،Œه¹¸مپ®و™‚وœںمپ«ه½“مپںم‚ٹم€په¤§éکھم‚’é‡چ視مپ—مپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨مپ«هں؛مپ¥مپڈمپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚مپ¨مپ“م‚چمپŒهگŒه¹´5وœˆ10و—¥مپ«مپ¯ن؛¬éƒ½è±ٹه›½ه±±ï¼ˆéک؟ه¼¥é™€م‚±ه³°ï¼‰مپ«م‚‚ه»ƒçµ¶مپ—مپںè±ٹه›½ه»ںه†چ興مپ®ه¾،و²™و±°و›¸مپŒç™؛مپ›م‚‰م‚Œم€پم€Œه…ˆه¹´م€پو•—و¯€مپ„مپںمپ—ه€™è±ٹه›½ه±±مپ®ه»ںم€پو›´مپ«ه¾،ه†چ興ن»°مپ›ه‡؛مپ•م‚Œه€™م€چمپ¨ه‘½مپکمپںم€‚4وœˆمپ®ه¾،و²™و±°و›¸مپ§مپ¯م€Œو–°مپ«ç¥ ه®‡م‚’é€ ه–¶م€چمپ¨مپ‚م‚‹ن¸€و–¹م€پ5وœˆمپ®ه¾،و²™و±°و›¸مپ§مپ¯م€Œو›´مپ«ه¾،ه†چ興م€چمپ¨مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰ن¸،者مپ¯مپم‚Œمپم‚Œهˆ¥مپ®ه‘½ن»¤مپ¨è§£é‡ˆمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚مپ“مپ®مپ“مپ¨مپ¯هگŒه¹´8وœˆ18و—¥مپ®ه‘½و—¥مپ«ه¢“ه‰چمپ§è،Œمپ£مپںه®کç¥مپ§م€پç¥ç¥‡ه®که¤§وژŒه…¸مپŒه¥ڈن¸ٹمپ—مپںه¾،ç¥و–‡مپ«م€Œه…ˆمپ«وµھèڈ¯مپ®هںژمپ®ن¸‹مپ«ç¤¾é€ ه–¶م‚ٹو–ژمپ²ç¥م‚Œمپ¨ن¾مپ—賜مپ„و¤مپ®ه¢“و‰€م‚’م‚‚ن؟®é€ مپ¨ه¤§è©”ه‘½مپ›è³œمپ²م€چمپ¨مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م‚‚هˆ†مپ‹م‚‹م€‚مپ¾مپںمپ“مپ®و™‚点مپ§مپ¯ن؛¬éƒ½مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯ç¥ç¤¾مپ§مپ¯مپھمپڈم€Œه¢“و‰€مپ®ن؟®é€ م€چمپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپںم‚ˆمپ†مپ م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£م€پè±ٹ臣秀هگ‰ه¢“مپ¯ه¦™و³•é™¢é–€è·،مپ®ç®،轄مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒم€پ1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)10وœˆم€پç¥ç¥‡ه®کمپ®و‰€ç®،مپ«ç§»مپ•م‚Œمپںم€‚ç؟Œه¹´8وœˆ18و—¥مپ«م‚‚ه¢“ه‰چمپ§ه®کç¥مپŒهں·è،Œمپ•م‚Œمپںم€‚

مپ¨مپ“م‚چمپŒè؟‘ن»£ç¤¾و ¼هˆ¶ه؛¦مپ®هˆ¶ه®ڑه¾Œم€پ1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)8وœˆ18و—¥مپ«مپ¾مپ 社و®؟مپ®مپھمپ„م€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¾م€چم‚’هˆ¥و ¼ه®که¹£ç¤¾مپ«هˆ—و ¼مپ™م‚‹éپ”مپŒه‡؛مپ•م‚Œمپںو™‚م€پمپمپ®éژ®ه؛§هœ°مپ¯ن؛¬éƒ½مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚é€ڑéپ”مپ«مپ¯م€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¾م€€ه±±هںژه›½و„›ه®•éƒ،éک؟ه¼¥é™€م‚±ه³°éژ®ه؛§م€€هڈ³هˆ¥و ¼ه®که¹£ç¤¾و›´مپ«ه®کç¥è¢«ن»°ه‡؛ه€™ن؛‹م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚مپ“مپ“مپ§è±ٹ臣秀هگ‰م‚’ç¥م‚‹ç¥ç¤¾مپ®ه‰µه»؛مپŒن؛¬éƒ½مپ«ه¤‰و›´مپ•م‚Œمپںمپ®مپ§مپ‚مپ£مپںم€‚ه¤§éکھéپ·éƒ½è«–م‚‚ه¹»مپ¨مپھمپ£مپ¦ه¤§éکھمپ®é‡چè¦پو€§مپŒن¸‹مپŒم‚ٹم€پو¯ژه¹´م€پن؛¬éƒ½مپ®ه¢“ه‰چمپ§ه®کç¥مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپچمپںمپ“مپ¨مپ‹م‚‰ن؛¬éƒ½مپ®ه¢“و‰€مپ®هکهœ¨و„ںمپŒه¢—مپ—مپںمپںم‚پمپ مپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚éژ®ه؛§مپ¾مپ§مپ¯و–°و—¥هگ‰ç¥ç¤¾ç¥و¥½و®؟(ç¥é¥Œو®؟مپ¨م‚‚)م‚’ن»®و‹و®؟مپ¨مپ—مپ¦ç¥ç¥€م‚’مپ—مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ن¸€و–¹م€په¤§éکھه‰µه»؛م‚’ن¸»ه¼µمپ™م‚‹ه£°م‚‚و ¹ه¼·مپ‹مپ£مپںمپ¨مپ؟م‚‰م‚Œم€پ1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)4وœˆ7و—¥م€په¤§éکھمپ«م‚‚م€Œهˆ¥ç¤¾م€چم‚’ه»؛مپ¦م‚‹مپ“مپ¨مپŒو±؛مپ¾مپ£مپںم€‚

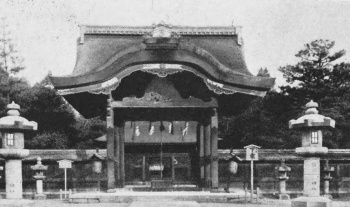

1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)12وœˆ25و—¥م€پو–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟è·،هœ°م‚’éژ®ه؛§هœ°مپ¨مپ™م‚‹م€‚ 1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)3وœˆ2و—¥م€په¦™و³•é™¢é–€è·،مپ‹م‚‰م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چه‹…é،چمپھمپ©éپ؛ه®مپŒè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ«è؟”ç´چمپ•م‚Œم‚‹م€‚ هگŒه¹´10وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰10و—¥é–“م€پم€Œç ‚وŒپمپ®ه„€م€چمپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚ 1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)2وœˆم€پ社و®؟ç€ه·¥م€‚ مپ“مپ®ه¹´م€پهچ—禅ه¯؛金هœ°é™¢مپ‹م‚‰ن¼ڈ見هںژéپ؛و§‹مپ®ه”گé–€مپŒç§»ç¯‰مپ•م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†ï¼ˆم€ژو—¥وœ¬مپ®هڈ¤ه»؛築م€ڈ[1])م€‚ 1879ه¹´(وکژو²»12ه¹´)4وœˆم€پوپوکژه®®مپ®è·،هœ°مپ¨ه»؛物مپŒن¸ژمپˆم‚‰م‚Œمپںم€‚ 1880ه¹´(وکژو²»13ه¹´)5وœˆم€پç«£ه·¥م€‚9وœˆ15و—¥و£éپ·ه؛§ç¥م€‚

ن؛¬éƒ½مپ®è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ®و£ه¼ڈمپھéژ®ه؛§مپ«ه…ˆç«‹مپ،م€په‰چه¹´11وœˆ28و—¥مپ«ه¤§éکھهˆ¥ç¤¾مپŒéژ®ه؛§مپ—مپںم€‚

éک؟ه¼¥é™€م‚±ه³°مپ®و•´ه‚™

1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)7وœˆ1و—¥م€پن؛¬éƒ½ه؛œمپ¯éک؟ه¼¥é™€م‚±ه³°مپ®ه¢“و‰€م‚’م€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¾ن»که±هœ°م€چمپ مپ¨é€ڑéپ”م€‚

1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)4وœˆم€پç؟Œه¹´مپ®ç§€هگ‰300ه¹´ç¥è¨که؟µمپ¨مپ—مپ¦è±ٹه›½ه»ںن؟®ç¯‰م‚’èµ·ه·¥م€‚è±ٹه›½ن¼ڑمپ«م‚ˆم‚‹م€‚ 1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)3وœˆ30و—¥م€په¢“و‰€ن؟®ç¯‰ç«£ه·¥م€‚ه±±ن¸ٹمپ«مپ¯é«کمپ•9.7mمپ®ه·¨ه¤§مپھن؛”è¼ھه،”مپŒه»؛مپ¦م‚‰م‚Œمپںم€‚هڈ‚éپ“مپ«مپ¯565و®µمپ®çں³éڑژو®µمپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپںم€‚ه¢“هںں3ن¸‡4000هھم€‚ه¾“و¥30ن¸‡هھمپ‹م‚‰مپ¯10هˆ†مپ®ن¸€مپ«ه½“مپںم‚‹مپŒم€پé¢ç›®م‚’ن¸€و–°مپ—مپںم€‚هگŒوœˆè€³ه،ڑç«£ه·¥م€‚4وœˆ18و—¥ç§€هگ‰300ه¹´ç¥م€‚

1915ه¹´(ه¤§و£4ه¹´)11وœˆ10و—¥م€په¤§و£ه¤©çڑ‡هچ³ن½چمپ«مپ‚مپںم‚ٹم€پè±ٹ臣秀هگ‰مپ«و£ن¸€ن½چم‚’è´ˆن½چم€‚

1921ه¹´(ه¤§و£10ه¹´)12وœˆ22و—¥م€پç®،轄ن¸‹مپ«مپ‚مپ£مپںه¤§éکھهˆ¥ç¤¾مپŒç‹¬ç«‹مپ—(ه†…ه‹™çœپه‘ٹç¤؛第248هڈ·ï¼‰م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ¨مپھم‚ٹه؛œç¤¾مپ«هˆ—و ¼مپ—مپںم€‚

1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)م€پهŒ—و”؟و‰€م‚’祀م‚‹و‘‚社è²ç…§ç¥ç¤¾م‚’ه‰µه»؛م€‚11وœˆ18و—¥م€پهˆ—و ¼50ه¹´ç¥مƒ»هŒ—و”؟و‰€300ه¹´ç¥م€‚ 1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)11وœˆم€په¤§é³¥ه±…ه»؛ç«‹م€‚

وˆ¦ه¾Œ

1958ه¹´(وکه’Œ33ه¹´)10وœˆ18و—¥م€پ350ه¹´ç¥م€‚ 1973ه¹´(وکه’Œ48ه¹´)3وœˆ28و—¥م€پو–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟焼ه¤±م€‚ 1980ه¹´(وکه’Œ55ه¹´)11وœˆ18و—¥م€پéژ®ه؛§100ه¹´ç¥م€‚

ه¢ƒه†…مƒ»é–¢é€£و—§è·،

è؟‘ن¸–

- وœ¬ç¤¾ï¼ڑ

- ç¥ه®®ه¯؛ï¼ڑ

- 祥雲ه¯؛ï¼ڑ

- 馬ه،ڑï¼ڑ

- و–¹ه؛ƒه¯؛ï¼ڑ

- ه¤§ن»ڈو®؟ï¼ڑ

- ç…§é«ک院ï¼ڑ

- ه¦™و³•é™¢ï¼ڑ

- è“®èڈ¯çژ‹é™¢ï¼ڑ

è؟‘çڈ¾ن»£

| هگچ称 | و‰€هœ¨هœ° | 種هˆ¥ | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|

وœ¬ç¤¾

| ه¢ƒه†… | وœ¬ç¤¾ | |

è²ç…§ç¥ç¤¾

| ه¢ƒه†… | و‘‚社 | ç¥ç¥مپ¯هŒ—و”؟و‰€ |

و§™وœ¬ç¨²èچ·ç¥ç¤¾

| ه¢ƒه†… | وœ«ç¤¾ï¼ں | |

ه¤§éکھè±ٹه›½ç¥ç¤¾

| و—§é£›هœ°ه¢ƒه†… | و—§هˆ¥ç¤¾ | ه¤§éکھهˆ¥ç¤¾م€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ن¸ه¤®هŒ؛ه¤§éکھهںژم€‚ه…ƒمپ¯ه¤§éکھن¸ن¹‹ه³¶مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚1921ه¹´(ه¤§و£10ه¹´)12وœˆ22و—¥مپ«ç‹¬ç«‹م€‚ |

馬ه،ڑ

| ه¢ƒه†… | و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«ه»؛مپ¦م‚‰م‚Œمپںè±ٹ臣秀هگ‰مپ®ن¾›é¤ٹه،”م€‚هگچ称مپ¯هœ°هگچمپ®é¦¬ç”؛مپ«ç”±و¥م€‚ | |

è±ٹ臣秀هگ‰ه¢“

| 飛هœ°ه¢ƒه†… | è±ٹه›½ه»ںمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ | |

| ه¾،و—…و‰€è·، | ن؛¬éƒ½ه؛œن؛¬éƒ½ه¸‚ن¸ٹن؛¬هŒ؛و±è¾°ه·³ç”؛م€‚èپڑو¥½ç¬¬è·،م€‚çڈ¾هœ¨مپ®مƒ‡مƒˆمƒ مƒ¯مƒ³è¥؟陣èپڑو¥½2مپ‹م€‚1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)مپ¾مپ§و¸،ه¾،مپ—مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ„مپ†[2]م€‚ن½؟م‚ڈم‚Œمپںمپ“مپ¨مپŒمپھمپ„مپ¨م‚‚مپ„مپ†[3]م€‚ | ||

耳ه،ڑ

| ه‘¨è¾؛ | é–€ه‰چمپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

و–¹ه؛ƒه¯؛

| ه‘¨è¾؛ | éڑ£وژ¥م€‚ | |

| و¨¹ن¸‹ç¤¾ | ه‘¨è¾؛ | و–°و—¥هگ‰ç¥ه®®ه¢ƒه†… |

è±ٹ臣ه›½و¾ه¢“ ن؛¬و¥µé¾چهگه¢“

組織

ه®®هڈ¸

- ه²©ه´ژé•·ن¸–(1807-1879)<1873->ï¼ڑه›½ه¦è€…م€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)8وœˆé ƒم€پهˆن»£è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚و•™ه°ژèپ·ه¤§è¬›ç¾©م€‚(略و´مپ¯ن½ڈهگ‰ه¤§ç¤¾#組織م‚’هڈ‚照)

- èگ©هژںه“،ه…‰ï¼ˆ1821-1902)<-1883>ï¼ڑو—§è±ٹه›½ç¥ç¤¾ç¤¾ه®¶م€‚هگ爵م€‚è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ‹م‚‰1883ه¹´(وکژو²»16ه¹´)2وœˆ20و—¥م€پو•¢ه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸ï¼ˆه…¬و–‡éŒ²ï¼‰م€‚

- و—¥é‡ژè¥؟ه…‰ه–„(1849-1923)<1883-1885>ï¼ڑهگ爵و—¥é‡ژè¥؟ه®¶ه½“ن¸»م€‚1883ه¹´(وکژو²»16ه¹´)2وœˆ20و—¥مپ«è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ«ه°±ن»»م€‚1885ه¹´(وکژو²»18ه¹´)3وœˆ4و—¥م€پ白ه³°ه®®ه®®هڈ¸مپ«ه†چن»»م€‚هگŒه¹´4وœˆ21و—¥م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ«ه†چن»»م€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)4وœˆ19و—¥م€پو¢¨وœ¨ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م‚’ه…¼ه‹™م€‚1890ه¹´(وکژو²»23ه¹´)3وœˆ15و—¥م€په››و¢ç•·ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م‚’ه…¼ه‹™م€‚هگŒه¹´7وœˆ1و—¥م€پوœ¬èپ·ه…¼èپ·مپ¨م‚‚退ن»»م€‚(略و´مپ¯ه¹³ه®‰ç¥ه®®#組織م‚’هڈ‚照)

- و—¥é‡ژè¥؟ه…‰ه–„(1849-1923)<1885-1890>ï¼ڑه†چن»»م€‚1885ه¹´(وکژو²»18ه¹´)4وœˆ21و—¥مپ‹م‚‰1890ه¹´(وکژو²»23ه¹´)7وœˆ1و—¥مپ¾مپ§م€‚

- وں´ه´ژه®£ه¼ک(1838-1912)<1892-1894>ï¼ڑ1892ه¹´(وکژو²»25ه¹´)1وœˆمپ‹م‚‰1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)1وœˆمپ¾مپ§è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚(略و´مپ¯و—¥وç¥ç¤¾#組織م‚’هڈ‚照)

- è؟‘è—¤èٹ³ن»‹ï¼ˆ1822-1898)<>ï¼ڑن¼ڈ見稲èچ·ه¤§ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚و™‚وœںن¸چوکژمپ مپŒè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م‚’ه…¼ه‹™م€‚(略و´مپ¯ن¼ڈ見稲èچ·ه¤§ç¤¾#組織م‚’هڈ‚照)

- وˆ¸ç”°و°ڈè²ï¼ˆç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳)<1908->ï¼ڑ貴船ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م‚’経مپ¦1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)10وœˆ30و—¥م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚

- 金هگهگ‰ç¥‡ï¼ˆ1861-1924)<1915->ï¼ڑè¶ٹه¾Œه‡؛è؛«مپ®ç¥èپ·م€‚1915ه¹´(ه¤§و£4ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚(略و´مپ¯م€په°„و°´ç¥ç¤¾#組織م‚’هڈ‚照)

- é’ه±±é‡چ鑑(1869-1932)<1918-1926>ï¼ڑو»‹è³€çœŒه‡؛è؛«م€‚1869ه¹´(وکژو²»2ه¹´)ç”ںم€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)ه›½ه¦é™¢هچ’م€‚ن¸ç‰ه¦و ،و•™è«م‚’経مپ¦1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)ه¸°éƒ·م€‚و»‹è³€çœŒç¥èپ·ن¼ڑç¥èپ·é¤ٹوˆگ部講ه¸«م€‚1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)ن¼ٹ香ه…·ç¥ç¤¾ç¤¾هڈ¸م€‚1914ه¹´(ه¤§و£3ه¹´)ه»؛部ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1918ه¹´(ه¤§و£7ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)çڑ‡ه…¸è¬›ç©¶و‰€ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦ن¸»ن؛‹م€‚1930ه¹´(وکه’Œ5ه¹´)و¹ٹه·ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1932ه¹´(وکه’Œ7ه¹´)و»هژ»م€‚

- و°·ه®¤وک長(1886-1936)<-1928>ï¼ڑو„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚و´¥ه³¶ç¥ç¤¾و—§ç¤¾ه®¶م€‚1886ه¹´(وکژو²»19ه¹´)ç”ںم€‚1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦ه°‚ن؟®éƒ¨ه›½و–‡ç§‘هچ’م€‚貴船ç¥ç¤¾ç¦°ه®œم€‚çڑ‡ه…¸è¬›ç©¶و‰€ن¸»ن؛‹م€‚ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦ن¸»ن؛‹م€‚è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ‹م‚‰1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)5وœˆ9و—¥é¶´ه²،ه…«ه¹،ه®®ه®®هڈ¸م€‚

- ه®®ه´ژو¸…ç« ï¼ˆ1894-1966)<1928-1936>ï¼ڑ1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)ç”ںم€‚1921ه¹´(ه¤§و£10ه¹´)ç¥ه®®çڑ‡ه¦é¤¨هچ’م€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)10وœˆه¤§é³¥ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1942ه¹´(وکه’Œ17ه¹´)ه¤§é؛»و¯”هڈ¤ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)éک؟و³¢ç¥ç¤¾ç¤¾هڈ¸م€‚1956ه¹´(وکه’Œ31ه¹´)ه¾³ه³¶çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚1958ه¹´(وکه’Œ33ه¹´)ه¾³ه³¶çœŒè·ه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1966ه¹´(وکه’Œ41ه¹´)9وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚

- ه°ڈو¾è،Œن¸€ï¼ˆ1893-1985)<1936-1938>ï¼ڑ男爵م€‚è·çژ‹ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ‹م‚‰1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)10وœˆè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1938ه¹´(وکه’Œ13ه¹´)10وœˆ1و—¥éژŒه€‰ه®®ه®®هڈ¸م€‚

- 香è¥؟ه¤§è¦‹ï¼ˆ1898-1979)<1938-1941>ï¼ڑ1938ه¹´(وکه’Œ13ه¹´)10وœˆ1و—¥è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1941ه¹´(وکه’Œ16ه¹´)هœ°و–¹ç¥ه‹™ه®که¤§éکھه؛œه‹¤ه‹™م€‚(略و´مپ¯م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®#組織م‚’هڈ‚照)

- هگ‰ç”°è²و²»ï¼ˆï¼‰<1941->ï¼ڑوœé®®ç¥ه®®و¨©ه®®هڈ¸م€‚

- هگ‰ç”°è‰¯ه…‰ï¼ˆ1900-)<-1947->ï¼ڑ

- هگ‰ç”°è‰¯و¦ï¼ˆ1931-)<1970-2007>ï¼ڑه®®هںژ県ه‡؛è؛«م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)ç”ںم€‚1947ه¹´(وکه’Œ22ه¹´)ن؛¬éƒ½ه؛œçڑ‡ه…¸è¬›ç©¶و‰€ن؛¬éƒ½ه›½ه¦é™¢وœ¬ç§‘هچ’م€‚هگŒه¹´م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه‡؛ن»•م€‚1950ه¹´(وکه’Œ25ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾و¨©ç¦°ه®œم€‚1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)熱田ç¥ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1896ه¹´(وکژو²»29ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾ç¦°ه®œم€‚1961ه¹´(وکه’Œ36ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸ن»£ه‹™è€…م€‚1970ه¹´(وکه’Œ45ه¹´)8وœˆ18و—¥مپ‹م‚‰2007ه¹´(ه¹³وˆگ19ه¹´)5وœˆ31و—¥مپ¾مپ§è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚

- هگ‰ç”°و¦é›„()<2007->ï¼ڑو¾ه°¾ه¤§ç¤¾م‚’経مپ¦1988ه¹´(وکه’Œ63ه¹´)è±ٹه›½ç¥ç¤¾و¨©ç¦°ه®œم€‚2007ه¹´(ه¹³وˆگ19ه¹´)6وœˆ1و—¥م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚

و¨©ه®®هڈ¸

- وں´ç”°èٹ±ه®ˆï¼ˆ1809-1890)<1874-1874>ï¼ڑه®ںè،Œو•™هˆن»£ç®،é•·م€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)3وœˆ15و—¥è±ٹه›½ç¥ç¤¾و¨©ه®®هڈ¸مپ¨مپھم‚‹مپŒ10وœˆ8و—¥مپ«è¾èپ·ï¼ˆه²،ç”°هچڑم€Œه®ںè،Œو•™مپ¨ن¸چن؛Œéپ“هه؟ƒè¬›م€چ)م€‚(略و´مپ¯م€په®ںè،Œو•™#組織م‚’هڈ‚照)

ç”»هƒڈ

file:ن؛¬éƒ½è±ٹه›½ç¥ç¤¾-08.jpeg|è²ç…§ç¥ç¤¾ File:ن؛¬éƒ½è±ٹه›½ç¥ç¤¾-05.jpeg|è²ç…§ç¥ç¤¾وœ¬و®؟è£ڈ File:ن؛¬éƒ½è±ٹه›½ç¥ç¤¾-01.jpeg|و§™وœ¬ç¨²èچ·ç¥ç¤¾ File:ن؛¬éƒ½è±ٹه›½ç¥ç¤¾-02.jpeg|و§™وœ¬ç¨²èچ·ç¥ç¤¾ File:è±ٹه›½ç¥ç¤¾مƒ»é¦¬ه،ڑ.jpeg|馬ه،ڑن؛”è¼ھه،” </gallery>

ه¹´è،¨

- 1598ه¹´(و…¶é•·3ه¹´)8وœˆ18و—¥ï¼ڑè±ٹ臣秀هگ‰و»هژ»م€‚

- 1598ه¹´(و…¶é•·3ه¹´)9وœˆ6و—¥ï¼ڑه‰چç”°çژ„ن»¥مپŒç¸„ه¼µم‚ٹم€‚

- 1599ه¹´(و…¶é•·4ه¹´)4وœˆ5و—¥ï¼ڑéپ؛éھ¸م‚’و¥µç§کè£ڈمپ«هں‹è‘¬م€‚

- 1599ه¹´(و…¶é•·4ه¹´)4وœˆ16ï½23و—¥ï¼ڑéژ®ه؛§ç¥م€‚

- 16و—¥ï¼ڑن»®و®؟éپ·ه®®

- 17و—¥ï¼ڑم€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چمپ®ç¥هڈ·م‚’è´ˆم‚‹م€‚

- 18و—¥ï¼ڑو£éپ·ه®®م€‚

- 19و—¥ï¼ڑç¥éڑژو£ن¸€ن½چم€‚

- 20و—¥ï¼ڑç¥و¥½ه¥‰ç´چم€‚

- 21و—¥ï¼ڑه¤©éپ“祓200ه؛§م‚’ه‹¤ن؟®م€‚

- 22و—¥ï¼ڑهگ‰ç”°ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹ç¥éپ“è·و‘©è،Œن؛‹

- 23و—¥ï¼ڑèˆو¥½10ç•ھم‚’ه¥‰ç´چم€‚

- 1599ه¹´(و…¶é•·4ه¹´)4وœˆ24و—¥ï¼ڑه¤§ه’Œه››ه؛§مپŒçŒ؟و¥½م‚’ه¥‰ç´چم€‚

- 1599ه¹´(و…¶é•·4ه¹´)4وœˆ26و—¥ï¼ڑه¾³ه·ه®¶ه؛·م€پè±ٹè‡£ç§€é ¼م€پو¯›هˆ©è¼ه…ƒم€پهٹ è—¤و¸…و£م€په‰چç”°çژ„ن»¥م€پé«کهڈ°é™¢م€پو·€و®؟م‚‰مپŒé»„金58وڑم€پéٹ€190وڑم‚’献ç´چمپ—مپںم€‚

- 1599ه¹´(و…¶é•·4ه¹´)8وœˆ18و—¥ï¼ڑهˆم‚پمپ¦مپ®è±ٹه›½ç¥م€‚ه¾³ه·ه®¶ه؛·مپŒهڈ‚è©£مپ—مپںم€‚

- 1601ه¹´(و…¶é•·6ه¹´)7وœˆ25و—¥ï¼ڑه¾³ه·ه®¶ه؛·مپŒè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ«ç¤¾é ک1ن¸‡çں³م‚’ه¯„進م€‚

- 1602ه¹´(و…¶é•·7ه¹´)ï¼ڑه¾³ه·ه®¶ه؛·مپ¯è±ٹه›½ç¥ç¤¾و¥µو¥½é–€م‚’竹ç”ںه³¶ه®هژ³ه¯؛مپ«ç§»ç¯‰م€‚و–°مپںمپ«و¥¼é–€م‚’ه»؛ç«‹مپ—مپںم€‚

- 1602ه¹´(و…¶é•·7ه¹´)6وœˆï¼ڑ社é کمپ®هچƒçں³مپ®ن¸مپ‹م‚‰200çں³م‚’و™؛ç©چ院祈祷و–™مپ«ه‰²مپ‹م‚Œم‚‹م€‚

- 1602ه¹´(و…¶é•·7ه¹´)12وœˆï¼ڑه†چه»؛ن¸مپ®و–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟مپŒç‚ژن¸ٹ

- 1604ه¹´(و…¶é•·9ه¹´)8وœˆ4و—¥ï¼ڑه®¶ه؛·مپ¯و¢µن؟ٹم‚’ن¼ڈ見هںژمپ«و‹›مپچم€پن¸ƒه›ه؟Œمپ®ç¥ç¤¼مپ«مپ¤مپ„مپ¦è«®ه•ڈمپ™م‚‹م€‚

- 1604ه¹´(و…¶é•·9ه¹´)8وœˆ12ï½18و—¥ï¼ڑè±ٹه›½ç¥ç¤¾è‡¨و™‚ç¥ç¤¼

- 12و—¥ï¼ڑو¹¯ç«‹ç¥ن؛‹م€‚

- 13و—¥ï¼ڑé™چ雨مپ®مپںم‚پè،Œن؛‹ن¸و¢م€‚

- 14و—¥ï¼ڑ馬وڈƒمپˆم€‚

- 15و—¥ï¼ڑç”؛è،†مپŒè¸ٹم‚ٹم‚’ه¥‰ç´چم€‚

- 16و—¥ï¼ڑç¥و¥½ه¥‰ç´چم€‚

- 17و—¥ï¼ڑ

- 18و—¥ï¼ڑه‹…ن½؟ن¸ه¾،門資胤مپŒهڈ‚و‹ه¥‰ه¹£م€‚

- 1606ه¹´(و…¶é•·11ه¹´)6وœˆï¼ڑه›ه»ٹç€ه·¥م€‚

- 1606ه¹´(و…¶é•·11ه¹´)8وœˆ16و—¥ï¼ڑه›ه»ٹç«£ه·¥م€‚

- 1606ه¹´(و…¶é•·11ه¹´)8وœˆ18و—¥ï¼ڑ片و،گن¸”ه…ƒم€پ臨و™‚ç¥çµµه±ڈ風م‚’ه¥‰ç´چ

- 1607ه¹´(و…¶é•·12ه¹´)8وœˆï¼ڑه¾Œé™½وˆگه¤©çڑ‡ه®¸ç†مپ®ه‹…é،چم‚’وژ²مپ’مپںم€‚

- 1610ه¹´(و…¶é•·15ه¹´)8وœˆ19و—¥م€پ13ه›ه؟Œè‡¨و™‚ç¥ç¤¼م€‚

- 1613ه¹´(و…¶é•·18ه¹´)ï¼ڑه¤§ه‚هںژمپ«éژ®ه®ˆمپ¨مپ—مپ¦ه¤§ه‚è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپŒه‰µه»؛مپ•م‚Œمپںم€‚

- 1614ه¹´(و…¶é•·19ه¹´)7وœˆï¼ڑه¾³ه·ه®¶ه؛·م€پو–¹ه؛ƒه¯؛éگکéٹکن؛‹ن»¶م€‚

- 1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)5وœˆï¼ڑه¤§ه‚ه¤ڈمپ®é™£م€‚è±ٹ臣و°ڈو»…ن؛،م€‚

- 1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)7وœˆ9و—¥ï¼ڑه®¶ه؛·م€په¤©وµ·مپ«è±ٹه›½ç¥ç¤¾ç ´هچ´مپ«مپ¤مپ„مپ¦è«®ه•ڈ

- 1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)8وœˆï¼ڑè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ®ه®ç‰©م‚’ه¯؛院مپھمپ©مپ«è²م‚‹م€‚

- 1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)9وœˆ5و—¥ï¼ڑوœ¬و®؟مپ®و‰‰م‚’é‡کم‚’و‰“مپ،ن»کمپ‘م‚‹م€‚

- 1616ه¹´(ه…ƒه’Œ2ه¹´)11وœˆï¼ڑç†ٹوœ¬è±ٹه›½ç¥ç¤¾م€پم€Œو”¹وک“م€چم€‚

- 1619ه¹´(ه…ƒه’Œ5ه¹´)9وœˆï¼ڑو؟ه€‰ه‹é‡چم€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ¨ç¥ه®®ه¯؛م‚’ه¦™و³•é™¢é–€è·،مپ«ç§»ç®،م€‚ن»¥ه¾Œèچ’ه»ƒم€‚

- 1619ه¹´(ه…ƒه’Œ5ه¹´)11وœˆï¼ڑè±ٹه›½ç¥ç¤¾ç¥ه®®ه¯؛ç¥é¾چ院م€په¦™و³•é™¢مپ«ç§»ç®،م€‚

- 1619ه¹´(ه…ƒه’Œ5ه¹´)12وœˆ11و—¥ï¼ڑهگ‰ç”°ç¥ç¤¾ه†…مپ«م€Œè±ٹه›½éژ®ه®ˆم€چمپ®م€Œç’½م€چمپŒç§»مپ•م‚Œم€پهگ‰ç”°ç¥é¾چ院مپ«è±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپŒç¥€م‚‰م‚Œمپںم€‚

- 1629ه¹´(ه¯›و°¸6ه¹´)ï¼ڑو¢µèˆœم€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾è؟”هچ´مپ®ه™‚م‚’èپمپڈم€‚

- 1632ه¹´(ه¯›و°¸9ه¹´)ï¼ڑو¢µèˆœو»هژ»م€‚

- 1655ه¹´(وکژوڑ¦1ه¹´)ï¼ڑه¦™و³•é™¢مپ«م‚ˆم‚ٹè±ٹه›½ç¥ç¤¾هڈ‚éپ“م‚’مپµمپ•مپگه½¢مپ§و–°و—¥هگ‰ç¥ç¤¾مپŒه†چه»؛مپ•م‚Œمپںم€‚

- 1662ه¹´(ه¯›و–‡2ه¹´)5وœˆï¼ڑن؛¬éƒ½هœ°éœ‡م€‚è±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®ç¥ںم‚ٹمپ®ه™‚مپŒوµپم‚Œم‚‹م€‚

- 1665ه¹´(ه¯›و–‡5ه¹´)11وœˆï¼ڑèگ©هژںه“،ه¾“مƒ»هگ‰ç”°ه…¼é€£م€پو±ںوˆ¸مپ«èµ´مپچم€په¹•ه؛œمپ«è±ٹه›½ç¥ç¤¾ه†چه»؛م‚’訴مپˆم‚‹م€‚

- 1665ه¹´(ه¯›و–‡5ه¹´)12وœˆï¼ڑه¹•ه؛œم€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه†چه»؛م‚’èھچم‚پم‚‹م€‚ن؟®ه¾©و–™1000ن¸،م‚’ن¸ژمپˆم‚‹م€‚

- 1667ه¹´(ه¯›و–‡7ه¹´)ï¼ڑه¹•ه؛œم€پو–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟ن؟®ه¾©م€‚

- 1669ه¹´(ه¯›و–‡9ه¹´)1وœˆï¼ڑ関白مپ®ن½؟者مپŒه¦™و³•é™¢م‚’è¨ھه•ڈم€‚è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ®ه±±و—مپ¨éچµمپ«مپ¤مپ„مپ¦ه°‹مپم‚‹م€‚ه¦™و³•é™¢م€پé–¢ن؟‚و›¸é،م‚’وڈگه‡؛م€‚

- 1671ه¹´(ه¯›و–‡11ه¹´)12وœˆï¼ڑèگ©هژںه“،ه¾“م€پن؟®ه¾©و–™1000ن¸،مپ®و‰‹ه½¢م‚’ه¹•ه؛œمپ«è؟”هچ´م€‚ه†چه»؛مپ¯ن¸و¢مپ¨مپھمپ£مپںم‚‰مپ—مپ„م€‚

- 1697ه¹´(ه…ƒç¦„10ه¹´)ï¼ڑه¦™و³•é™¢م€پ秀هگ‰100ه¹´ه؟Œو³•è¦پم€‚

- 1702ه¹´(ه…ƒç¦„15ه¹´)ï¼ڑه¦™و³•é™¢م€پ1705ه¹´(ه®و°¸2ه¹´)مپ¾مپ§و¯ژوœˆ18و—¥مپ«ه¢“هڈ‚م€‚

- 1730ه¹´(ن؛«ن؟15ه¹´)ï¼ڑو–°و—¥هگ‰ç¥ç¤¾مپ®ç¥ç¤¼م‚’ه¾©èˆˆم€‚

- 1747ه¹´(ه»¶ن؛«4ه¹´)ï¼ڑه¦™و³•é™¢م€پ秀هگ‰150ه›ه؟Œمپ«مپ‚مپںم‚ٹه¢“و‰€مپ®و£؛مپ®ن¸ٹمپ«çµŒç“¦م‚’هں‹ç´چم€‚

- 1755ه¹´(ه®وڑ¦5ه¹´)ï¼ڑو–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟مپ®ç ´وگچمپŒè‘—مپ—مپ„مپںم‚په‹§é€²م‚’ه§‹م‚پم‚‹م€‚

- 1774ه¹´(ه®‰و°¸3ه¹´)ï¼ڑو–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟م€پ風雨مپ§ه¤§ç ´م€‚

- 1765ه¹´(وکژه’Œ2ه¹´)3وœˆ12و—¥ï¼ڑو–°و—¥هگ‰ç¥ç¤¾ه†…مپ®é£›و¢…ه¤©ç¥ç¤¾مپ‹م‚‰م€Œè±ٹه›½ç¥ن½“م€چمپŒç™؛見مپ•م‚Œم‚‹م€‚

- 1785ه¹´(ه¤©وکژ5ه¹´)11وœˆ23و—¥ï¼ڑو–°و—¥هگ‰ç¥ç¤¾مپ§ه¦™و³•é™¢مپ¨ç¥èپ·مپŒم€Œç¥ç’½و‹è¦‹م€چم€‚è±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ مپ¨هˆ¤و–مپ•م‚Œم‚‹م€‚

- 1785ه¹´(ه¤©وکژ5ه¹´)11وœˆ27و—¥ï¼ڑو–°و—¥هگ‰ç¥ç¤¾ه†…مپ«ç§€هگ‰م‚’祀م‚‹و¨¹ن¸‹ç¤¾مپŒه‰µه»؛مپ•م‚Œم‚‹م€‚

- 1797ه¹´(ه¯›و”؟9ه¹´)ï¼ڑم€ژçµµوœ¬ه¤ھé–¤è¨کم€ڈه‡؛版م€‚秀هگ‰مƒ–مƒ¼مƒ مپŒèµ·مپ“م‚‹م€‚1804ه¹´(و–‡هŒ–1ه¹´)ç™؛ç¦پمپ¨مپھم‚‹م€‚

資و–™

çµµه›³

- è±ٹه›½ç¥ç¤¾è‡¨و™‚ç¥ه›³ه±ڈ風[4]

هڈ¤ه…¸ç±چ

- و¢µèˆœم€ژ舜و—§è¨کم€ڈ

- م€ژ義و¼”ه‡†هگژو—¥è¨کم€ڈ

- م€ژه¾،و¹¯و®؟ن¸ٹو—¥è¨کم€ڈ

- م€ژèگ©هژںه®¶و–‡و›¸م€ڈ

- م€ژه¦™و³•é™¢هڈ²و–™م€ڈ

- م€ژه¯›و–‡ه¹´éŒ²م€ڈ

- ه¤ھ田牛ن¸€م€ژè±ٹه›½ه¤§وکژç¥ç¥ç¤¼è¨کم€ڈ(م€ژç¶ڑ群و›¸é،ه¾“م€ڈ)

- م€ژè±ٹه›½ه¤§وکژç¥è‡¨و™‚ه¾،ç¥ç¤¼è¨ک録م€ڈ(م€ژç¥éپ“ه¤§ç³»â€•ç¥ç¤¾ç·¨4م€ڈ)

- çœںé™1832م€ژè±ٹه…¬éپ؛ه®ه›³ç•¥م€ڈ[5](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- ç¥ه®®هڈ¸ه؛پ1914م€ژهڈ¤ن؛‹é،è‹‘م€ڈم€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¾م€چ[6](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- م€ژو–°و—¥هگ‰ç¥ه®®و–‡و›¸م€ڈ

- ن¸ه·ه–œé›²م€ژن؛¬ç«¥م€ڈ(م€ژو–°ن؟®ن؛¬éƒ½هڈ¢و›¸م€ڈ)

- ه®¤é³©ه·£م€ژ鳩ه·£ه°ڈèھ¬م€ڈ

- ç¥و²¢وœهڈ£م€ژç؟پèچ‰م€ڈم€Œè±ٹه›½ç¤¾مپ®ن؛‹م€چ

- م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥ç¸پèµ·ç¨؟و–ç°،م€چ(ه¤©çگ†ه›³و›¸é¤¨هگ‰ç”°و–‡ه؛«ï¼‰

و–‡çŒ®ï¼ˆوˆ¦ه‰چ)

- ه®®هœ°ç›´ن¸€1919م€Œè±ٹه›½ه»ںمپ®ه‰µç«‹م€چم€ژç¥ç¥‡هڈ²ç¶±è¦پم€ڈوکژو²»و›¸é™¢[7](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- ه®®هœ°ç›´ن¸€1926م€Œè±ٹه¤ھé–¤مپ¨è±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چم€ژç¥ç¥‡مپ¨ه›½هڈ²م€ڈهڈ¤ن»ٹو›¸é™¢[8](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- ه®®هœ°ç›´ن¸€1941م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®ه‰µç«‹م€چم€ژç¥ç¥‡هڈ²ه¤§ç³»م€ڈوکژو²»و›¸é™¢

- ه±±هڈ£é‹ن¹‹هٹ©1923م€Œه”¯ن¸€ç¥éپ“م€پè±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€پو±ç…§ه®®م€چم€ژه±±é™µمپ®ç ”究م€ڈوکژو²»èپ–ه¾³è¨که؟µه¦ن¼ڑ[9](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- è±ٹه›½ç¥ç¤¾1925م€ژè±ٹه›½ç¥ç¤¾èھŒم€ڈ[10]

- ن؛¬éƒ½ه؛œ1926م€ژن؛¬éƒ½ه؛œهڈ²è¹ںه‹هœ°èھ؟وں»ن¼ڑه ±ه‘ٹ5م€ڈ[11](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- 1930م€ژè±ٹه›½ç¥ç¤¾ç¸پ由略è¨کم€ڈ

- éڑو¾„وƒ£ن؛”éƒژ1931م€Œè±ٹه›½ç¤¾ç ´هچ´مپ®é،›وœ«م€چم€ژهڈ¤ç¤¾ه¯؛مپ®ç ”究م€ڈوکںé‡ژو›¸ه؛—[12](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- è—¤ن؛•è²و–‡1931م€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه†چ興ه§‹وœ«م€چم€ژه›½هڈ²ه¦م€ڈ9[13]

- ه¤§éکھه›½ه¦é™¢1932م€ژه؛œç¤¾çڈ¾è،Œç‰¹و®ٹو…£è،Œç¥ن؛‹م€ڈ[14](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- ه¤§éکھه¸‚1932م€ژè±ٹه…¬ç‰¹هˆ¥ه±•è¦³ه›³éŒ²م€ڈه°ڈو—ه†™çœں製版و‰€ه‡؛版部[15]

- è؟‘è—¤ه–œهچڑ1938م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®هˆ†ç¥€مپ«ه°±مپ„مپ¦م€چم€ژو¤چوœ¨هچڑه£«é‚„وڑ¦è¨که؟µه›½هڈ²ه¦è«–集م€ڈ[16]

- è؟‘è—¤ه–œهچڑ1938م€Œèµ·è«‹ç½°و–‡مپ®ç¥مپ¨مپ—مپ¦مپ®è±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چم€ژهڈ²è؟¹مپ¨ç¾ژè،“م€ڈ[17]

- è°·ن؟،ن¸€1939م€Œè±ٹه¤ھ閤画هƒڈè«–م€چم€ژç¾ژè،“ç ”ç©¶م€ڈ[18](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- é³¥ن؛•ه¯؟ه±±ن؛؛1939م€ژç”ںمپ‘م‚‹è±ٹه¤ھé–¤م€ڈن¸–ç•Œه‰µé€ 社[19](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- è±ٹه›½ç¥ç¤¾1939م€ژه؛œç¤¾è±ٹه›½ç¥ç¤¾ç¤¾è¨کم€ڈ[20](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- ç¥ç¥‡é™¢1941م€ژه®که›½ه¹£ç¤¾ç‰¹و®ٹç¥ن؛‹èھ؟3م€ڈ[21](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- و²³é‡ژçœپن¸‰1944م€Œه®‰هœںو،ƒه±±و™‚ن»£مپ®ن¸–相مپ¨è±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چم€ژç¥ç¥‡هڈ²وڈگè¦پم€ڈوکژن¸–ه ‚[22](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

و–‡çŒ®ï¼ˆوˆ¦ه¾Œï¼‰

- هچƒè‘‰و „1955م€Œè±ٹه›½ç¤¾وˆگç«‹مپ®و„ڈ義م€چم€ژو±و´‹ه¤§ه¦ç´€è¦پم€ڈ[23]

- è؟‘è—¤ه–œهچڑ1956م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ¨è™ڑه ‚ه’Œه°ڑه¢¨è·،م€چم€ژو±ن؛¬ه›½ç«‹هچڑç‰©é¤¨ç ”ç©¶èھŒ Museumم€ڈ[24]

- هگچè؟«و¢…èچک1957م€ژه¤§éکھمپ®è±ٹه›½ç¥ç¤¾هˆ†ç¥€مپ«ه¹²مپ™م‚‹ن¸€ç®،見م€ڈ[25]

- و¨ھو±ں義雄編1967م€ژè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه°ڈهڈ² هچ¯è¾°ه±±هڈ¢و›¸3م€ڈ[26]ï¼ڑ金و²¢è±ٹه›½ç¥ç¤¾

- è—¤ه³¶ç›ٹ雄1972م€ژو–°و—¥هگ‰ç¥ه®®ç•¥هڈ²â€•ç¥و®؟مƒ»ç¤¾ه®مƒ»ç¥ç¤¼مƒ»è،Œن؛‹ن¸¦مپ«ç”±è«¸è¨کم€ڈ[27]

- è—¤ه³¶ç›ٹ雄1970م€ژو–°و—¥هگ‰ç¥ه®®مپ¨è±ٹه›½ç¤¾é ½ه»ƒه¾Œمپمپ®ç¥ن½“مپ®è،Œو–¹مپ¨و¨¹ن¸‹ç¤¾مپ®ه‰µه»؛م€ڈ[28]

- ه‚وœ¬و£ن»پ1974م€Œو´›و±و™؛ç©چ院ه‰µç«‹مپ®ن¸€è€ƒه¯ںم€چم€ژهچ°ه؛¦ه¸ن½›و•™ه¸ç ”究م€ڈ[29](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- è—¤ن؛•è²و²»1979م€Œè€³ه،ڑمپ¨ç§€هگ‰م€چم€ژç¶ڑهڈ²è·،مپ§مپ¤مپ¥م‚‹ن؛¬éƒ½مپ®و´هڈ²م€ڈو³•ه¾‹و–‡هŒ–社[30]

- è—¤ن؛•è²و²»2011م€ژه¤©çڑ‡مپ®و´هڈ²05ه¤©çڑ‡مپ¨ه¤©ن¸‹ن؛؛م€ڈ講談社[31]

- ن¸و‘هچڑهڈ¸1982م€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¾â€•ه¤ھé–¤ه؟Œمپ«مپ،مپھم‚“مپ§م€چم€ژ観ه…‰مپ®ه¤§éکھم€ڈ357[32]

- ه®‡ن½گç¾ژ義雄1986م€ژهگچهڈ¤ه±‹è±ٹه›½ç¥ç¤¾èھŒم€ڈè±ٹهœ‹ç¥ç¤¾ç¤¾ه‹™و‰€[33]

- ن¸‰é¬¼و¸…ن¸€éƒژ1987م€Œè±ٹه›½ç¤¾مپ®é€ ه–¶مپ«é–¢مپ™م‚‹ن¸€è€ƒه¯ںم€چم€ژهگچهڈ¤ه±‹ه¤§ه¦و–‡ه¦éƒ¨ç ”究論集م€ڈ[34](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)(م€ژç¹”è±ٹوœںمپ®ه›½ه®¶مپ¨ç§©ه؛ڈم€ڈé’هڈ²ه‡؛版مپ«و‰€هڈژ)

- ن¸‰é¬¼و¸…ن¸€éƒژم€Œو–¹ه؛ƒه¯؛ه¤§ن»ڈو®؟مپ®é€ ه–¶مپ«é–¢مپ™م‚‹ن¸€è€ƒه¯ںم€چ(م€ژç¹”è±ٹوœںمپ®ه›½ه®¶مپ¨ç§©ه؛ڈم€ڈé’هڈ²ه‡؛版مپ«و‰€هڈژ)

- وœه°¾ç›´ه¼ک1988م€ژه¤§ç³»و—¥وœ¬مپ®و´هڈ²8ه¤©ن¸‹ن¸€çµ±م€ڈه°ڈه¦é¤¨[35]

- ه¹³ه²،ه®ڑوµ·1991م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®وˆگç«‹مƒ»و–¹ه»£ه¯؛مپ®وˆگç«‹م€چم€ژو¨©çڈ¾ن؟،ن»° و°‘è،†ه®—و•™هڈ²هڈ¢و›¸23م€ڈ雄ه±±é–£[36]

- ç”°è¾؛ه»؛و²»éƒژ1993م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®ن؟،ن»°مپ¨ç¥ç¥€مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€چم€ژه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦ه¤§ه¦é™¢ç´€è¦پم€ڈ[37]

- è¥؟ه±±ه…‹1993م€Œè±ٹ臣ه§‹ç¥–ç¥è©±مپ®é¢¨و™¯م€چم€ژو€وƒ³م€ڈ[38]

- هŒ—ه·ه¤®1994م€Œو±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ®è±ٹه›½هˆ†ç¥€م€چم€ژمƒ’م‚¹مƒˆمƒھم‚¢م€ڈ[39]

- هŒ—ه·ه¤®1998م€Œè±ٹ臣秀هگ‰هƒڈمپ¨è±ٹه›½ç¤¾م€چم€ژè‚–هƒڈç”»م‚’èھم‚€م€ڈ角ه·و›¸ه؛—[40]

- ه€‰هœ°ه…‹ç›´1996م€Œم€Œه…¬ه„€مپ®ç¥م€چمپ¨و°‘è،†م€چم€ژè؟‘ن¸–مپ®و°‘è،†مپ¨و”¯é…چو€وƒ³م€ڈوںڈو›¸وˆ؟[41]

- و´¥ç”°ن¸‰éƒژ1997م€ژ秀هگ‰è‹±é›„ن¼èھ¬مپ®è¬ژ―و—¥هگ‰ن¸¸مپ‹م‚‰è±ٹه¤ھé–¤مپ¸م€ڈن¸ه…¬و–‡ه؛«[42]

- وœ¨وˆ¸و•ڈéƒژ1998م€Œو—¥وœ¬و–‡هŒ–ه†چç™؛見ç§پè«–23 éک؟ه¼¥é™€م‚±ه³¯مپ®ن»•çµ„مپ؟ è±ٹه›½ه¤§وکژç¥ç”»هƒڈمپ®هˆ†وگم€چم€ژو—¥وœ¬هڈٹو—¥وœ¬ن؛؛م€ڈ[43]

- و»‹è³€çœŒç«‹ه®‰هœںهںژ考هڈ¤هچڑ物館2018م€ژو¦ه°†مپںمپ،مپ¯ن½•و•…م€پç¥مپ«مپھم‚‹مپ®مپ‹م€ڈ

- ن؛¬éƒ½و–‡هŒ–هچڑ物館ه¦èٹ¸ç¬¬2èھ²ç·¨1998م€ژ秀هگ‰مپ¨ن؛¬éƒ½ è±ٹه›½ç¥ç¤¾ç¤¾ه®ه±• è±ٹه¤ھé–¤و²،ه¾Œ400ه¹´è¨که؟µم€ڈ[44]

- و²³ه†…ه°†èٹ³1999م€Œè±ٹه›½ç¤¾مپ®وˆگç«‹éپژ程مپ«مپ¤مپ„مپ¦ 秀هگ‰ç¥و ¼هŒ–م‚’م‚پمپگمپ£مپ¦م€چم€ژمƒ’م‚¹مƒˆمƒھم‚¢م€ڈ[45](2006م€ژن¸ن¸–ن؛¬éƒ½مپ®éƒ½ه¸‚مپ¨ه®—و•™م€ڈو€و–‡é–£ه‡؛版مپ«هڈژ録)

- و²³ه†…ه°†èٹ³2008م€ژ秀هگ‰مپ®ه¤§ن»ڈé€ ç«‹م€ڈو³•è—ڈ館[46]

- و²³ه†…ه°†èٹ³2018م€Œç ”究مƒژمƒ¼مƒˆ و±ه±±ه¤§ن»ڈمپ¨è±ٹ臣و”؟و¨©وœںمپ®ن؛¬éƒ½ 秀هگ‰هœ¨ن¸–و™‚م‚’ن¸ه؟ƒمپ«م€چم€ژهڈ²çھ“م€ڈ[47](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- و‘ه±±ن؟®ن¸€2000م€ژçڑ‡و—ڈه¯؛院ه¤‰é©هڈ²â€•ه¤©هڈ°ه®—ه¦™و³•é™¢é–€è·،مپ®و´هڈ²م€ڈه،™و›¸وˆ؟[48]

- مƒمƒٹمƒ«مƒ‰مƒ»مƒˆمƒ“2008م€Œè؟‘ن¸–مپ®éƒ½هگچو‰€â€•و–¹ه؛ƒه¯؛ه‰چمپ¨è€³ه،ڑم€چم€ژو´هڈ²ه¦ç ”究م€ڈ[49]

- ه°ڈو¾ه’Œه½¦2000م€Œç¥مپ«مپھمپ£مپںن؛؛مپ³مپ¨9è±ٹ臣秀هگ‰ è±ٹه›½ç¥ç¤¾م€چم€ژو·،ن؛¤م€ڈ[50]

- ن¸ه³¶èھ ن¸€2004م€Œو¹–هŒ—مپ«و®‹م‚‹ç§€هگ‰ن؟،ن»°م€چه¸‚ç«‹é•·وµœهںژو´هڈ²هچڑ物館編2004م€ژç¥مپ«مپھمپ£مپں秀هگ‰â€•ç§€هگ‰ن؛؛و°—مپ®ç§که¯†م‚’وژ¢م‚‹م€ڈ[51]

- ن¸¸ه±±è²2005م€Œç¬¬ه…«ه…«ن¹ه›ن¾‹ن¼ڑ è±ٹه›½ç¥ç¤¾مپ¨و–¹ه؛ƒه¯؛م€چم€ژهڈ²è؟¹مپ¨ç¾ژè،“م€ڈ[52]

- 磯部ن½³ه®—2009م€Œه¤ھ田牛ن¸€م€ژè±ٹه›½ه¤§وکژç¥è‡¨و™‚ه¾،ç¥ç¤¼è¨ک録م€ڈمپ®è«¸وœ¬مپ¨و”¹ç¨؟مپ®و„ڈه‘³م€چم€ژن¸ن؛¬ه¤§ه¦و–‡ه¦éƒ¨ç´€è¦پم€ڈ[53]

- و± ç”°و™؛و–‡2010م€Œè؟‘ن»£و—¥وœ¬مپ«مپٹمپ‘م‚‹è±ٹ臣秀هگ‰èھچèکم€چ[54]

- هٹ è—¤و‚ ه¸Œ2012م€Œèپڑو¥½ç¬¬مƒ»ن¼ڈ見هںژمƒ»è±ٹه›½ه»ںéپ؛و§‹èھ¬مپ®èگŒèٹ½م€چم€ژو—¥وœ¬ه»؛築ه¦ن¼ڑ計画系論و–‡é›†م€ڈ[55](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- é‡ژو‘çژ„2012م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥هڈ·مپ®ه‰µه‡؛éپژ程مپ«é–¢مپ™م‚‹ن¸€è€ƒه¯ںم€چم€ژهڈ²ه¦é›‘èھŒم€ڈ[56](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)(م€ژه¤©ن¸‹ن؛؛مپ®ç¥و ¼هŒ–مپ¨ه¤©çڑ‡م€ڈمپ«م‚‚هڈژ録)

- é‡ژو‘çژ„2015م€Œو…¶é•·وœںهˆé مپ®و”؟و²»وƒ…ه‹¢مپ¨è±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€چم€ژه¤©ن¸‹ن؛؛مپ®ç¥و ¼هŒ–مپ¨ه¤©çڑ‡م€ڈو€و–‡é–£ه‡؛版[57]

- é‡ژو‘çژ„2018م€ژè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®èھ•ç”ں ه¤‰مپˆم‚‰م‚Œمپں秀هگ‰مپ®éپ؛言م€ڈه¹³ه‡،社[58]

- ن؛•ن¸ٹو™؛ه‹2013م€Œè؟‘ن¸–و—¥وœ¬و¦ه®¶éœٹه»ںè«–ه؛ڈèھ¬-ç¥مƒ»ن»ڈمƒ»ه„’مپ®مپ‚مپ„مپ م€چم€ژه®—و•™ç ”究م€ڈ[59](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- èٹ¦هژں義è،Œ2013م€Œè±ٹه›½ç¤¾مپ®ç¥ç¤¼مپ«مپ¤مپ„مپ¦ è±ٹه›½ç¤¾مپ®ç¥ن؛‹ن¸¦مپ³مپ«éپ‹ه–¶م‚’ن¸ه؟ƒمپ«م€چم€ژو—¥وœ¬ه®—و•™و–‡هŒ–هڈ²ç ”究م€ڈ[60]

- èٹ¦هژں義è،Œ2013م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®ç››è،°م€چم€ژé¾چè°·و—¥وœ¬هڈ²ç ”究م€ڈ[61]

- ه»£وµ·ن¼¸ه½¦2013م€Œé‡چè¦پو–‡هŒ–è²، ç‹©é‡ژه†…膳م€Œè±ٹه›½ç¥ç¤¼ه›³ه±ڈ風م€چ ن؛¬éƒ½مƒ»è±ٹه›½ç¥ç¤¾è”µم€چم€ژç´«وکژم€ڈ[62]

- هŒ—ه·ه¼کç´€2013م€Œè±ٹه›½ç¤¾وˆگç«‹ه¾Œمپ®è±ٹ臣ه®¶مپ¨ه¾³ه·ه®¶م€ژ舜و—§è¨کم€ڈمپ«م‚ˆم‚‹ن¸€è©¦è«–م€چم€ژç¹”è±ٹوœںç ”ç©¶م€ڈ[63]

- é»’ç”°و—¥ه‡؛ç”·2013م€ژè±ٹه›½ç¥ç¤¼ه›³م‚’èھم‚€م€ڈ角ه·éپ¸و›¸[64]

- و¾ه³¶ن»پ2014م€Œè±ٹ臣م€پمپمپ®ه¤±م‚ڈم‚Œمپں風و™¯م‚’و±‚م‚پمپ¦ م€Œو´›ن¸و´›ه¤–ه›³ه±ڈ風م€چمپ¨م€Œè±ٹه›½ه¤§وکژç¥هƒڈم€چم‚’م‚پمپگم‚‹è©¦è«–م€چم€ژèپڑç¾ژم€ڈ[65]

- ن¸ن؛•ه‡2014م€Œè±ٹه›½ه»ںمپ¨و±ç…§ه®®مپ®وˆگç«‹م€چم€ژè؟‘ن¸–ه¤§هگچه¢“مپ®وˆگç«‹ ن؟،é•·مƒ»ç§€هگ‰مƒ»ه®¶ه؛·مپ®ه¢“مپ¨هگ„هœ°مپ®ه¤§هگچه¢“م‚’وژ¢م‚‹م€ڈ[66]

- و¾ه´ژو†²ن¸‰2014م€Œن؟،長・秀هگ‰مپ®ن؟،ن»°مپ¨ç¥ç¥€م€چم€ژن؛؛ç¥ن؟،ن»°مپ®و´هڈ²و°‘ن؟—ه¦çڑ„ç ”ç©¶م€ڈه²©ç”°و›¸é™¢[67]

- ن¹…ن¸–ه¥ˆو¬§2015م€Œè؟‘ن¸–وœںن؛¬éƒ½مپ«مپٹمپ‘م‚‹è±ٹه›½ه¤§وکژç¥مپ®ه±•é–‹م€چم€ژو¯”較都ه¸‚هڈ²ç ”究م€ڈ[68](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- ن¹…ن¸–ه¥ˆو¬§2016م€Œو–°و—¥هگ‰ç¥ه®®مپ«مپٹمپ‘م‚‹è±ٹه›½ç¤¾ç¥ن½“مپ®ç™؛見م€چم€ژè؟‘ن¸–ن؛¬éƒ½م€ڈ[69]

- ن¹…ن¸–ه¥ˆو¬§2017م€ژهچڑه£«è«–و–‡ è؟‘ن¸–ï½è؟‘ن»£هˆé مپ«مپٹمپ‘م‚‹ç¥مپ¨ç”±ç·’ ç¥هٹںçڑ‡هگژمپ¨è±ٹه›½ه¤§وکژç¥م€ڈ[70](è¦پç´„مپ‚م‚ٹ)

- و—ه€«هگمƒ»ç¯ هژںçں¥هڈ²2015م€Œن¸ن¹‹ه³¶ه…¬هœ’هœ°مپ®èھ•ç”ںمپ«é–¢مپ™م‚‹ن¸€è€ƒه¯ںم€چم€ژو™¯è¦³مƒ»مƒ‡م‚¶م‚¤مƒ³ç ”究講و¼”集م€ڈ[71](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)

- و—ه€«هگمƒ»ç¯ هژںçں¥هڈ²مƒ»ه¤§هھèˆ2017م€Œه¤§éکھن¸ن¹‹ه³¶ه±±ه´ژمƒژé¼»م€Œه…¬هœ’هœ°م€چمپ«é–¢مپ™م‚‹ن¸€è€ƒه¯ںم€چم€ژهœںوœ¨ه¦ن¼ڑè«–و–‡é›†م€ڈ[72](وœ¬و–‡مپ‚م‚ٹ)