|

م‚ˆمپ†مپ“مپم€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈمپ¸م€‚مپںمپ مپ„مپ¾è©¦é¨“éپ‹ç”¨ن¸مپ§مپ™م€‚ |

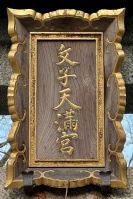

هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®

ه‡؛ه…¸ï¼ڑه®‰è—¤ه¸Œç« è‘—م€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈ(2011-) وœ€çµ‚و›´و–°ï¼ڑ2023ه¹´11وœˆ12و—¥ (و—¥)

هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ¯م€پن؛¬éƒ½ه؛œن؛¬éƒ½ه¸‚ن¸ٹن؛¬هŒ؛馬ه–°ç”؛(ه±±هںژه›½è‘›é‡ژéƒ،)مپ«مپ‚م‚‹ه¤©و؛€ن؟،ن»°مپ®ç¥ç¤¾م€‚ه¤ھه®°ه؛œه¤©و؛€ه®®مپ¨ه…±مپ«ه¤©و؛€ن؟،ن»°مپ®ç·ڈوœ¬ç¤¾م€‚ن؛Œهچپن؛Œç¤¾مƒ»ه®که¹£ن¸ç¤¾مƒ»هˆ¥è،¨ç¥ç¤¾م€‚هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®é–¢é€£و—§è·،م‚‚هڈ‚ç…§م€‚

ç›®و¬، |

ه¥‰و–ژ

و´هڈ²

ه‰µه»؛ن»¥ه‰چ

- 835ه¹´(و‰؟ه’Œ2ه¹´)ï¼ڑه±±هںژه›½è‘›é‡ژéƒ،ن¸ٹو—郷م€Œو–¹ن¸€ç”؛م€چم‚’م€Œن¼´ه®؟禰م‚‰مپ®و°ڈç¥م‚’祀م‚‹ه‡¦م€چمپ¨مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- 836ه¹´(و‰؟ه’Œ3ه¹´)ï¼ڑéپ£ه”گن½؟مپ®ه®‰ه…¨ç¥ˆé،کمپ§هŒ—é‡ژمپ§ه¤©ç¥هœ°ç¥‡م‚’祀م‚‹م€‚

- 904ه¹´(ه»¶ه–œ4ه¹´)ï¼ڑم€Œé›·ه…¬م€چم‚’هŒ—é‡ژمپ«ç¥€م‚‹م€‚

ه‰µه»؛ن»¥ه¾Œ

- 905ه¹´(ه»¶ه–œ5ه¹´)ï¼ڑه‘³é…’ه®‰è،Œم€په¤§ه®°ه؛œمپ«ç¥ ه ‚م‚’ه»؛مپ¦م‚‹م€‚ه¤ھه®°ه؛œه¤©و؛€ه®®مپ®èµ·و؛گم€‚

- 906ه¹´(ه»¶ه–œ6ه¹´)ï¼ڑè¥؟مƒژن؛¬مپ«èڈ…هژںéپ“çœںم‚’祀م‚‹ï¼ˆï¼ں)م€‚

- 909ه¹´(ه»¶ه–œ9ه¹´)4وœˆ4و—¥ï¼ڑèڈ…هژںéپ“çœںمپ®ه·¦éپ·م‚’ç–謀مپ—مپںè—¤هژںو™‚ه¹³م€پ39و³مپ§ç—…و»م€‚

- 923ه¹´(ه»¶é•·1ه¹´)3وœˆ21و—¥ï¼ڑçڑ‡ه¤ھهگن؟وکژè¦ھçژ‹م€پ22و³مپ§و€¥و»م€‚è¦ھçژ‹مپ¯و™‚ه¹³مپ®ç”¥مپ«ه½“مپںم‚‹م€‚

- 923ه¹´(ه»¶é•·1ه¹´)4وœˆ20و—¥ï¼ڑوœه»·م€پèڈ…هژںéپ“çœںمپ®ه·¦éپ·مپ®ه®£ه‘½م‚’焼هچ´مپ—م€په…ƒمپ®هڈ³ه¤§è‡£مپ«ه¾©مپ—مپ¦م€پو£ن؛Œن½چم‚’è؟½è´ˆمپ—مپںم€‚

- 925ه¹´(ه»¶é•·3ه¹´)6وœˆ19و—¥ï¼ڑçڑ‡ه¤ھه«و…¶é ¼çژ‹م€پ5و³مپ§و»هژ»م€‚و…¶é ¼çژ‹مپ¯ن؟وکژè¦ھçژ‹مپ®çژ‹هگمپ§و™‚ه¹³مپ®ه«مپ§م‚‚مپ‚م‚‹م€‚

- 930ه¹´(ه»¶é•·8ه¹´)6وœˆ26و—¥ï¼ڑو¸…و¶¼و®؟èگ½é›·ن؛‹ن»¶م€‚ه¤§ç´چ言藤هژںو¸…貫م€پهڈ³ن¸ه¼په¹³ه¸Œن¸–م‚‰مپŒو»ه‚·م€‚é†چé†گه¤©çڑ‡مپ¯ç—…ه؛ٹمپ«ه°±مپ„مپںم€‚

- 930ه¹´(ه»¶é•·8ه¹´)9وœˆ29و—¥ï¼ڑé†چé†گه¤©çڑ‡ه´©ه¾،م€‚

- 942ه¹´(ه¤©و…¶5ه¹´)7وœˆ13و—¥ï¼ڑè¥؟ن؛¬ن¸ƒو،مپ«ن½ڈم‚€ه¤ڑو²»و¯”و–‡هگمپ«è¨—ه®£م€‚هڈ³è؟‘馬ه ´مپ«ç¥€م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپٹه‘ٹمپ’مپŒمپ‚م‚‹مپŒم€پ貧مپ—مپ„مپںم‚پهڈ¶م‚ڈمپڑè‡ھه®…مپ«ç¥€م‚‹م€‚

- 947ه¹´(ه¤©وڑ¦1ه¹´)3وœˆ12و—¥ï¼ڑè؟‘و±ںه›½و¯”良ه®®مپ®ه¤ھéƒژن¸¸مپ«è¨—ه®£م€‚

- 947ه¹´(ه¤©وڑ¦1ه¹´)6وœˆ9و—¥ï¼ڑهŒ—é‡ژمپ«éژ®ه؛§م€‚هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ®ه‰µه»؛م€‚

- هگŒمپکé ƒï¼ڑéپ“è³¢مپŒهگ‰é‡ژمپ§ن؟®è،Œن¸مپ«هœ°çچ„مپ«èµ´مپچم€پé†چé†گه¤©çڑ‡مپ«ن¼ڑمپ†م€‚ه¤ھو”؟ه¨په¾³ه¤©مپ®و•™مپˆم‚’هڈ—مپ‘م‚‹

- 959ه¹´(ه¤©ه¾³3ه¹´)2وœˆ25و—¥ï¼ڑهڈ³ه¤§è‡£è—¤هژںه¸«è¼”(و™‚ه¹³مپ®ç”¥ï¼‰مپŒç¤¾و®؟م‚’ه¤§è¦ڈو¨،مپ«é€ ه–¶م€‚

- 976ه¹´(è²ه…ƒ1ه¹´)ï¼ڑه¤§ه®°ه؛œه®‰و¥½ه¯؛مپ«مپھم‚‰مپ£مپ¦م€ŒهŒ—é‡ژه¯؛م€چمپ¯èڈ…هژںو°ڈمپ®ç®،轄مپ¨مپھم‚‹م€‚

- 973ه¹´(ه¤©ه»¶1ه¹´)3وœˆ13و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆو—¥وœ¬ç´€ç•¥م€پوœ€éژ®è¨کو–‡ï¼‰

- 986ه¹´(ه¯›ه’Œ2ه¹´)ï¼ڑو…¶و»‹ن؟胤مپŒوچ§مپ’مپںé،کو–‡مپ«م€Œو–‡éپ“ن¹‹ç¥–م€پè©©ه¢ƒن¹‹ن¸»م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پè©©و–‡مپ®ç¥مپ¨مپ—مپ¦ه´‡و•¬مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨مپŒهˆ†مپ‹م‚‹م€‚

- 987ه¹´(و°¸ه»¶1ه¹´)ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚

- 987ه¹´(و°¸ه»¶1ه¹´)7وœˆï¼ڑ託ه®£مپ«م‚ˆم‚ٹو‘‚و”؟è—¤هژںه…¼ه®¶ï¼ˆه¸«è¼”مپ®هگ)مپŒم€ŒهŒ—é‡ژه»ںم€چم‚’هڈ‚è©£م€‚

- 987ه¹´(و°¸ه»¶1ه¹´)8وœˆ5و—¥ï¼ڑن¸€و،ه¤©çڑ‡مپŒهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ«ه¥‰ه¹£م€‚هŒ—é‡ژç¥مپ®ه§‹مپ¾م‚ٹم€‚م€ŒهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه¤§è‡ھهœ¨ه¤©ç¥م€چمپ®ç¥هڈ·م‚’賜م‚‹م€‚

- 989ه¹´(و°¸ç¥ڑ1ه¹´)ï¼ڑو‘‚و”؟è—¤هژںه…¼ه®¶م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®هڈ‚è©£

- 991ه¹´(و£وڑ¦2ه¹´)ï¼ڑهچپن¹ç¤¾مپ¨مپھم‚‹م€‚

- 993ه¹´(و£وڑ¦4ه¹´)6وœˆï¼ڑوœه»·م€پèڈ…هژںéپ“çœںمپ«ه·¦ه¤§è‡£مƒ»و£ن¸€ن½چè؟½è´ˆم€‚

- 993ه¹´(و£وڑ¦4ه¹´)é–ڈ10وœˆï¼ڑوœه»·م€پèڈ…هژںéپ“çœںمپ«ه¤ھو”؟ه¤§è‡£م‚’è؟½è´ˆ

- 996ه¹´(é•·ه¾³2ه¹´)11وœˆ6و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆو—¥وœ¬ç´€ç•¥ï¼‰

- 1004ه¹´(ه¯›ه¼ک1ه¹´)ï¼ڑوک¯ç®—م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®هˆ¥ه½“مپ«ن»»مپکم‚‰م‚Œم‚‹م€‚و›¼و®ٹ院مپ®ه§‹مپ¾م‚ٹم€‚

- 1004ه¹´(ه¯›ه¼ک1ه¹´)8وœˆï¼ڑè—¤هژںéپ“é•·م€پهŒ—é‡ژç¥مپ«ç¥é¦¬م‚’ه¥‰ç´چم€‚

- 1004ه¹´(ه¯›ه¼ک1ه¹´)10وœˆ21و—¥ï¼ڑن¸€و،ه¤©çڑ‡è،Œه¹¸م€‚هŒ—é‡ژè،Œه¹¸مپ®ه§‹مپ¾م‚ٹم€‚

- 1025ه¹´(ن¸‡ه¯؟2ه¹´)ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚

- 1046ه¹´(و°¸و‰؟1ه¹´)8وœˆ4و—¥ï¼ڑهŒ—é‡ژç¥م‚’8وœˆ5و—¥مپ‹م‚‰8وœˆ4و—¥مپ«ه¤‰و›´م€‚ه¾Œه†·و³‰é™¢مپ®و¯چهگژه›½ه؟Œمپ¨é‡چمپھم‚‹مپںم‚پم€‚5و—¥مپ«مپ¯ه¾،éœٹن¼ڑم‚’è،Œمپ†م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںم€‚

- 1081ه¹´(و°¸ن؟1ه¹´)ï¼ڑن؛Œهچپن؛Œç¤¾مپ«هٹ م‚ڈم‚‹م€‚

- 1110ه¹´(ه¤©و°¸1ه¹´)11وœˆ20و—¥ï¼ڑهڈ³ه¤§è‡£è—¤هژںه؟ ه®ںم€په‚™ه¾Œه›½5çƒںمƒ»éک؟و³¢ه›½5çƒںمپ®ه°پوˆ¸م‚’ه¯„進م€‚

- و°¸ن¹…ه¹´é–“ï¼ڑو›¼و®ٹ院م€پهŒ—ه±±مپ«é‡Œهٹم‚’è¨مپ‘مپںمپ‹م€‚

- 1114ه¹´(و°¸ن¹…2ه¹´)ï¼ڑ能登ه®ˆè—¤هژںهں؛é ¼م€پ能登ه›½èڈ…هژںن؟50ç”؛ه¯„進م€‚هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ®وœ€هˆمپ®èچکهœ’مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚

- 1194ه¹´(ه»؛ن¹…5ه¹´)ï¼ڑم€ژهŒ—é‡ژه¤©ç¥ç¸پèµ·م€ڈ(ه»؛ن¹…وœ¬م€‚è©و›¸مپ®مپ؟)وˆگç«‹م€‚è©©و–‡مپ®ç¥م€‚و‘‚é–¢ه®¶ه®ˆè·مپ®ç¥م€‚وœ¬هœ°ن»ڈمپ¯هچپن¸€é¢è¦³éں³مپ¨مپ•م‚Œمپںم€‚

- 1204ه¹´(ه…ƒن¹…1ه¹´)11وœˆ11و—¥ï¼ڑه¾Œé³¥ç¾½é™¢م‚‰è—¤هژں良経مƒ»و؛گé€ڑه…·مƒ»è—¤هژںه®ڑه®¶مƒ»è—¤هژںه®¶éڑ†م‚‰مپŒوŒهگˆم‚’è،Œمپ†م€‚

- 1208ه¹´(و‰؟ه…ƒ2ه¹´)3وœˆ21و—¥ï¼ڑن¸€هˆ‡çµŒن¼ڑم€‚

- 1219ه¹´(و‰؟ن¹…1ه¹´)ï¼ڑم€ژهŒ—é‡ژه¤©ç¥ç¸پèµ·çµµه·»م€ڈ(و‰؟ن¹…وœ¬م€‚و ¹وœ¬ç¸پ起)وˆگç«‹م€‚

- 1234ه¹´(و–‡وڑ¦1ه¹´)2وœˆ14و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆç™¾éŒ¬وٹ„)

- 1290ه¹´(و£ه؟œ3ه¹´)7وœˆ18و—¥ï¼ڑن¼ڈ見ه¤©çڑ‡مپ¯ه›½ه®¶ه®‰ç©ڈم‚’祈م‚ٹو±éپٹمƒ»èµ°é¦¬مƒ»ç¥و¥½م‚’ه¥‰مپ£مپںم€‚

- 1336ه¹´(ه»¶ه…ƒ1ه¹´/ه»؛و¦3ه¹´)ï¼ڑ足هˆ©ه°ٹو°ڈم€پو¾و¢…院禅陽م‚’ه°†è»چه¾،ه¸«èپ·مپ«ه‘½مپکم‚‹

- 1391ه¹´(ه…ƒن¸8ه¹´/وکژه¾³2ه¹´)ï¼ڑ足هˆ©ç¾©و؛€م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ§é€£وŒن¼ڑم€‚ن¸€ن¸‡هڈ¥èˆˆè،Œم€‚1398ه¹´(ه؟œو°¸5ه¹´)مپ«م‚‚連وŒن¼ڑم€‚

- 1397ه¹´(ه؟œو°¸4ه¹´)é ƒï¼ڑ足هˆ©ç¾©و؛€م€پهŒ—ه±±مپ®و›¼و®ٹ院م‚’هŒ—ه±±ه±±èچک(金閣ه¯؛)مپ®é€ ه–¶مپ®مپںم‚پمپ«ه¾،و‰€è؟‘مپڈمپ«ç§»مپ—مپںم€‚

- 1401ه¹´(ه؟œو°¸8ه¹´)ï¼ڑهŒ—é‡ژ経çژ‹ه ‚ه»؛ç«‹م€‚وکژه¾³مپ®ن¹±مپ®وˆ¦و²،者ن¾›é¤ٹمپ®مپںم‚پم€‚

- 1412ه¹´(ه؟œو°¸19ه¹´)ï¼ڑ讃ه²گè™ڑç©؛蔵院مپ®هƒ§è¦ڑ蔵هٹه¢—範مپŒç™؛é،کمپ—مپ¦çµŒçژ‹ه ‚مپ§ن¸€هˆ‡çµŒم‚’و›¸ه†™م€‚ن¸€هˆ‡çµŒمپ¯ه¤§ه ±وپ©ه¯؛مپ«çڈ¾هکم€‚

- 1419ه¹´(ه؟œو°¸26ه¹´)ï¼ڑه®¤ç”؛ه¹•ه؛œم€پè¥؟مƒژن؛¬ç¥ن؛؛مپ«é؛¹ه؛§ç‹¬هچ مپ®ç‰¹و¨©م‚’èھچم‚پم€پن؛¬éƒ½مپ®ن»–مپ®é؛¹ه€‰م‚’ç ´هچ´مپ™م‚‹م€‚

- 1431ه¹´(و°¸ن؛«3ه¹´)ï¼ڑ足هˆ©ç¾©و•™م€پن¸‰ç®‡و—¥هچƒهڈ¥é€£وŒم€‚ç؟Œم€…ه¹´مپ«م‚‚ن¸‡هڈ¥èˆˆè،Œم€‚و°¸ن؛«ه¹´é–“م€پ連وŒن¼ڑو‰€è¨ç½®م€‚

- 1444ه¹´(و–‡ه®‰1ه¹´)4وœˆ13و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆه؛·ه¯Œè¨ک)م€‚é؛¹ه؛§مپ¨é…’ه±‹مپ®ه¯¾ç«‹مپŒè،¨é¢هŒ–م€‚é؛¹ه؛§مپ¯هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ®ç¤¾و®؟مپ«ç«‹مپ¦ç± م‚ٹم€پوچ•مپ¾م‚‹ç›´ه‰چمپ«çپ«م‚’و”¾مپ،逃ن؛،مپ—مپںم€‚社و®؟焼ه¤±م€‚

- 1467ه¹´(ه؟œن»پ1ه¹´)ï¼ڑه؟œن»پمپ®ن¹±مپ§هŒ—é‡ژç¥ن¸çµ¶م€‚

- 1473ه¹´(و–‡وکژ5ه¹´)ï¼ڑ社é ک目録(هŒ—é‡ژ社é ک諸ه›½و‰€م€…目録ه†™ï¼‰مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨è¶ٹه¾Œن½گو¸،مپ‹م‚‰ه‚™ه¾Œمپ¾مپ§24ه›½80箇و‰€مپ®èچکهœ’مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚

- 1490ه¹´(ه»¶ه¾³2ه¹´)3وœˆ22و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆè”و¶¼è»’و—¥éŒ²ï¼‰م€‚

- 1491ه¹´(ه»¶ه¾³3ه¹´)ï¼ڑوœو—¥ه¯؛ه»ƒçµ¶م€‚

- 1539ه¹´(ه¤©و–‡8ه¹´)11وœˆ28و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه؛§ç¥م€‚

- 1545ه¹´(ه¤©و–‡14ه¹´)ï¼ڑé؛¹ه؛§مپ«ç‰¹و¨©مپŒه†چمپ³èھچم‚پم‚‰م‚Œم‚‹مپŒن»¥ه‰چمپ»مپ©مپ®ه‹¢مپ„مپ¯وŒپمپںمپھمپ‹مپ£مپںم€‚

- 1591ه¹´(ه¤©و£19ه¹´)9وœˆ23و—¥ï¼ڑè±ٹ臣秀هگ‰م€پ602çں³م‚’ه®‰ه µم€‚

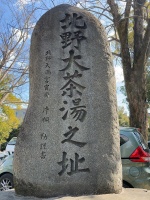

- 1587ه¹´(ه¤©و£15ه¹´)10وœˆ1و—¥ï¼ڑè±ٹ臣秀هگ‰م€پهŒ—é‡ژه¤§èŒ¶و¹¯م‚’é–‹مپڈم€‚1500م‚’超مپˆم‚‹èŒ¶ه±‹مپŒه»؛مپ¦م‚‰م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- 1693ه¹´(ه…ƒç¦„6ه¹´)ï¼ڑè±ٹ臣秀هگ‰م€پوœé®®ه‡؛ه…µمپ®وˆ¦ه‹ç¥ˆé،کم€‚

- 1598ه¹´(و…¶é•·3ه¹´)ï¼ڑم€ŒهŒ—é‡ژو³•ه؛¦م€چهˆ¶ه®ڑم€‚

- 1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)ï¼ڑèڈ…هژںéپ“çœں700ه¹´ه؟Œم€‚

- 1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)ï¼ڑè±ٹè‡£ç§€é ¼م€پ経ه ‚(و•™çژ‹ه ‚ï¼ں)م‚’ن؟®ه¾©م€‚

- 1607ه¹´(و…¶é•·12ه¹´)ï¼ڑè±ٹè‡£ç§€é ¼مپŒç¤¾و®؟م‚’é€ ه–¶م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ç¤¾و®؟م€‚

- 1656ه¹´(وکژوڑ¦2ه¹´)ï¼ڑو›¼و®ٹ院م‚’çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è»¢م€‚

- 1669ه¹´(ه¯›و–‡9ه¹´)2وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚وœ«ç¤¾م‚’独立社و®؟مپ‹م‚‰é•·ه±‹ه½¢ه¼ڈمپ«ه¤‰و›´م€‚

- 1701ه¹´(ه…ƒç¦„14ه¹´)3وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚絵馬ه ‚م€‚

- 1702ه¹´(ه…ƒç¦„15ه¹´)ï¼ڑ800ه¹´ç¥مپ«مپ‚مپںم‚ٹم€په‰چ田綱紀مپŒه¤ھهˆ€م‚’ه¥‰ç´چم€‚ن»¥ه¾Œم€په‰چç”°ه®¶مپ®ه¥‰ç´چمپŒ50ه¹´مپ”مپ¨مپ®وپ’ن¾‹مپ¨مپھم‚‹م€‚

- 1737ه¹´(ه…ƒو–‡2ه¹´)12وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚و–‡ه؛«م‚’ه»؛è¨م€‚

- 1770ه¹´(وکژه’Œ7ه¹´)9وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©

- 1812ه¹´(و–‡هŒ–9ه¹´)6وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚ه…‰و ¼ه¤©çڑ‡مپ¨ه¾Œو،œç”؛ن¸ٹçڑ‡مپ‹م‚‰ن¸‹è³œé‡‘م€‚

- 1841ه¹´(ه¤©ن؟12ه¹´)ن»¥ه‰چï¼ڑه®—و·µم€پم€ژهŒ—é‡ژو–‡هڈ¢م€ڈم‚’ç·¨ç؛‚م€‚مپ“مپ®ه¹´م€پمپمپ®وٹœç²‹وœ¬مپ§مپ‚م‚‹م€ژهŒ—é‡ژè—پèچ‰م€ڈم‚’ç·¨ç؛‚م€‚

- 1864ه¹´(ه…ƒو²»1ه¹´)11وœˆ14و—¥ï¼ڑهŒ—é‡ژ臨و™‚ç¥ه†چ興م€‚ç؟Œه¹´مپ‹م‚‰8وœˆ5و—¥مپ«ه®ںو–½مپ—1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)مپ¾مپ§ç¶ڑمپ„مپںم€‚

- 1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)ï¼ڑç¥ن»ڈهˆ†é›¢م€‚

- 1869ه¹´(وکژو²»2ه¹´)11وœˆï¼ڑوœ¬و®؟背é¢مپ®ه¾،è¥ںو‡¸ن»ڈèˆژهˆ©مپٹم‚ˆمپ³ن»ڈèˆژهˆ©ه،”م‚’ه¸¸ç…§çڑ‡ه¯؛مپ«ç§»مپ™م€‚

- 1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)5وœˆ14و—¥ï¼ڑه®که¹£ن¸ç¤¾هˆ—و ¼م€‚

- وکژو²»هˆوœںï¼ڑو¢…風講社è¨ç«‹

- 1892ه¹´(وکژو²»25ه¹´)ï¼ڑم€ŒهŒ—é‡ژه…¬هœ’è¨ç½®è¨ˆç”»و›¸م€چç–ه®ڑ(è¨ç½®مپ¯ه®ںçڈ¾مپ›مپڑ)م€‚

- 1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)ï¼ڑ1000ه¹´ه¤§ن¸‡çپ¯ç¥م€‚هŒ—é‡ژن¼ڑم‚’è¨ç«‹مپ—م€په¢ƒه†…ç¥è‹‘م‚’و•´ه‚™م€‚هŒ—é‡ژن¼ڑمپ¯1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)解و•£م€‚

- 1910ه¹´(وکژو²»43ه¹´)ï¼ڑم€ژهŒ—é‡ژèھŒم€ڈم‚’ç·¨ç؛‚

- 1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)ï¼ڑن¸€مپ®é³¥ه±…م‚’ه»؛ç«‹م€‚هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®çڑ†ç‡ˆè¬›مپŒه¯„進م€‚

- 1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)ï¼ڑه®ç‰©و®؟م‚’ه»؛è¨م€‚

- 1952ه¹´(وکه’Œ27ه¹´)ï¼ڑ1050ه¹´ه¤§ن¸‡çپ¯ç¥

- 1966ه¹´(وکه’Œ41ه¹´)ï¼ڑهچ—ç¥è‹‘م€پè¥؟陣è¦ه¯ں署(ن¸ٹن؛¬è¦ه¯ں署)用هœ°مپ¨مپھم‚‹م€‚ن¸€مپ®é³¥ه±…م‚’çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»ç¯‰م€‚

- 1977ه¹´(وکه’Œ52ه¹´)ï¼ڑ1075ه¹´هچٹن¸‡çپ¯ç¥

- 2002ه¹´(ه¹³وˆگ14ه¹´)ï¼ڑ1100ه¹´ه¤§ن¸‡çپ¯ç¥

- 2013ه¹´(ه¹³وˆگ25ه¹´)ï¼ڑè،Œه¹¸ه§‹ç¥م‚’ç´„60ه¹´مپ¶م‚ٹمپ«ه¾©èˆˆم€‚

- 2017ه¹´(ه¹³وˆگ29ه¹´)10وœˆï¼ڑو–‡éپ“ن¼ڑ館م‚’ه»؛è¨م€‚

- 2019ه¹´(ن»¤ه’Œ1ه¹´)9وœˆ4و—¥ï¼ڑن¾‹ç¥م‚’8وœˆ4و—¥مپ‹م‚‰9وœˆ4و—¥مپ«ه¤‰و›´

- 2020ه¹´(ن»¤ه’Œ2ه¹´)9وœˆ4و—¥ï¼ڑهŒ—é‡ژه¾،éœٹن¼ڑم‚’550ه¹´مپ¶م‚ٹمپ«ه¾©èˆˆ

- 2027ه¹´(ن»¤ه’Œ9ه¹´)ï¼ڑ1125ه¹´هچٹن¸‡çپ¯ç¥

ه¢ƒه†…

هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®é–¢é€£و—§è·،م‚‚هڈ‚ç…§م€‚

| هگچ称 | 種هˆ¥ | و‰€هœ¨هœ° | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|

وœ¬ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ | وœ¬ç¤¾ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںéپ“çœںم€پèڈ…هژںé«ک視(ن¸ه°†و®؟)م€پهگ‰ç¥¥ه¥³م€‚ |

ه¾،هگژن¸‰وں±

| وœ¬ç¤¾ | ç¥ç¥مپ¯ه¤©ç©‚و—¥ه‘½مƒ»èڈ…هژںو¸…ه…¬مƒ»èڈ…هژںوک¯ه–„م€‚وœ¬و®؟مپ®èƒŒé¢مپ«ç¥€م‚‹م€‚ه…ƒمپ¯ن»ڈèˆژهˆ©م‚’祀مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚ç¥ن»ڈهˆ†é›¢ه¾Œمپ«ن»ڈèˆژهˆ©مپ¯ه¸¸ç…§çڑ‡ه¯؛مپ«éپ·مپ•م‚Œمپںم€‚ | |

| ه¤ڈه ‚ | 7 | وœ¬ç¤¾ | وœ¬و®؟مپ®è¥؟هپ´مپ«وژ¥ç¶ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ¾مپ§ه¤§èˆ¬è‹¥çµŒم‚„ن»پçژ‹çµŒمپ®è»¢èھم‚„èˆژهˆ©è¬›م€پ社هƒ§مپ®é…’飲مپھمپ©è،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚観éں³هƒڈمپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚‹م€‚م€Œè¥؟مپ®ه؛‡م€چمپ¨م‚‚م€‚ |

çپ«ن¹‹ه¾،هگ社

| و‘‚社 | ن¸‰ه…‰é–€ه‰چ | ç¥ç¥مپ¯çپ«é›·ç¥م€‚م€ژهŒ—é‡ژèھŒم€ڈمپ®و™‚点مپ§مپ¯وœ«ç¤¾مپ مپŒه¾Œمپ«و‘‚社مپ«وک‡و ¼مپ‹م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯وœ¬و®؟مپ®è¥؟مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

è€پو¾ç¤¾

| و‘‚社 | ن¸‰ه…‰é–€ه‰چ | ç¥ç¥مپ¯ه³¶ç”°ه؟ 臣م€‚ه³¶ç”°ه؟ 臣مپ¯éپ“çœںمپ«ن»•مپˆمپں牛飼مپ§م€په¤©و‹ه±±مپ«ç™»م‚‹و™‚مپ¯ç¬ڈم‚’é گمپ‹مپ£مپںم€‚ه¤©ç¥ç¤¾مپ®مپ‚م‚‹مپ¨مپ“م‚چمپ«و¾مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ¯و¾مپ®ç¨®م‚’وŒپمپ£مپ¦è’”مپ„مپںمپ‹م‚‰مپ مپ¨مپ„مپ†م€‚ه…ƒمپ¯و±100mمپ®ن¸ٹن؛¬هŒ؛è€پو¾ç”؛مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚و–‡و”؟ه¹´é–“مپ«ه¢ƒه†…مپ«éپ·ه؛§م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆ21و—¥م€پو‘‚社مپ¨مپھم‚‹م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯و±é–€ه¤–مپ«وڈڈمپ‹م‚Œم‚‹م€‚ |

白ه¤ھه¤«ç¤¾

| و‘‚社 | ن¸‰ه…‰é–€ه‰چ | ç¥ç¥مپ¯ه؛¦ن¼ڑوک¥ه½¦م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆ21و—¥م€پو‘‚社مپ¨مپھم‚‹م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯ه›ه»ٹه†…و±هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

ç¦ڈ部社

| و‘‚社 | ن¸‰ه…‰é–€ه‰چ | ç¥ç¥مپ¯هچپه·èƒ½ç¦ڈم€‚ه…ƒمپ¯و±مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ç´…و¢…و®؟مپ¨م‚‚م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆ21و—¥م€پو‘‚社مپ¨مپھم‚‹م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯و±é–€ه¤–مپ«وڈڈمپ‹م‚Œم‚‹م€‚ |

هœ°ن¸»ç¤¾

| و‘‚社 | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه¤©ç¥هœ°ç¥‡م€‚相و®؟ç¥مپ¯و•¦ه®ںè¦ھçژ‹مƒ»و–ژن¸–è¦ھçژ‹مƒ»و؛گ英وکژم€‚第ن¸€مپ®و‘‚社مپ¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚1879ه¹´(وکژو²»12ه¹´)3وœˆ21و—¥م€پو‘‚社مپ¨مپھم‚‹م€‚çڑ‡هگو®؟م€پن¸‰و‰€çژ‹هگه®®مپ¨م‚‚م€‚ |

è€پو¾ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه³¶ç”°ه؟ 臣م€‚ |

ه¯›ç®—社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه¯›ç®—م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه¤§é–€ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه¤§é–€م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

و©ک逸ه‹¢ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯و©ک逸ه‹¢م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

è—¤ه¤ھه¤«ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯è—¤هگ‰هگم€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

و–‡ه¤ھه¤«ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯و–‡ه±‹ه®®ç”°é؛؟م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

و·³ن»په¤©çڑ‡ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯و·³ن»په¤©çڑ‡م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه¤ھه®°ه°‘ه¼چ社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯è—¤هژںه؛ƒه—£م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

è€پو¾ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه³¶ç”°ه؟ 臣م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

白ه¤ھه¤«ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه؛¦ن¼ڑوک¥ه½¦م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

و،œè‘‰ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ن¼ٹن؛ˆè¦ھçژ‹م€‚ه¤©ç…§ه¤§ه¾،ç¥مپ¨مپ„مپ†èھ¬م‚‚م€‚ه…ƒمپ¯و±هچ—300mمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ç…™مپ®ه®®م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

هگ‰ه‚™ه¤§è‡£ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯هگ‰ه‚™çœںه‚™م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه´‡éپ“ه¤©çڑ‡ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه´‡éپ“ه¤©çڑ‡م€‚هچپن؛Œç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

| هچپ禅ه¸«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾هŒ—هپ´ | ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ | |

| 牛社 | وœ¬ç¤¾è¥؟هŒ— | وœ€هڈ¤مپ®ç‰›هƒڈ | |

ç¦ڈ部社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯هچپه·èƒ½ç¦ڈم€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

é«کهچƒç©‚社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ç“ٹç“ٹوµه‘½مƒ»ه¤©ه…گه±‹و ¹ه‘½م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه®‰é؛»ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںéپ“çœںوپ¯ه¥³م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚ه°¼ç¥ç¤¾م€‚ |

ه¾،éœٹ社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںéپ“çœں眷ه±ç¥م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

و—©هڈ–社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯و—¥وœ¬و¦ه°ٹم€‚é ˆن½گن¹‹ç”·مپ¨م‚‚م€‚و—©ه³¶ç¤¾م€پو—©é³¥ç¤¾مپ¨م‚‚م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ن»ٹ雄社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه°ڈو§»ن»ٹ雄م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

è²´ه¸ƒç¦°ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯é«کم‚ھم‚«مƒںç¥م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯ن¸‰و‰€çژ‹هگه®®مپ¨è€پو¾ç¤¾مپ®مپ‚مپ„مپ مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

èچ’ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯çپ«ç”£ç¥مƒ»èˆˆو´¥ه½¦ç¥مƒ»èˆˆو´¥هھ›ç¥م€‚ه…«ç¤¾هگˆو®؟م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯و±é–€مپ®ه¤–مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

ç¥وکژ社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه¤©ç…§ه¤§ه¾،ç¥مƒ»è±ٹهڈ—ه¤§ه¾،ç¥م€‚ه…ƒمپ¯ه¤§ه’Œه›½و·»ن¸ٹéƒ،مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚مپ®مپ،ه±±هںژه›½مپ®و„›ه®•éƒ،مپ¨è‘›é‡ژéƒ،مپ®ه¢ƒç•Œهœ°مپ«ç§»è»¢م€‚هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ‹م‚‰هŒ—100mمپ®ن¸ٹن؛¬هŒ؛ç¥وکژç”؛مپ«مپ‚مپںم‚‹م€‚مپ®مپ،ه¢ƒه†…مپ«éپ·ه؛§م€‚ه±±هںژه›½و„›ه®•éƒ،مپ®ه®ک社é«کو©‹ç¥ç¤¾مپ¨مپ„مپ†èھ¬م‚‚مپ‚م‚‹م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯وœ¬و®؟مپ®و±هŒ—مپ«وڈڈمپ‹م‚Œم‚‹م€‚ |

و–‡هگ社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه¤ڑو²»و¯”و–‡هگم€‚相و®؟ç¥مپ¯ç¥è‰¯ç¨®مƒ»ه¤ھéƒژن¸¸مƒ»وœ€éژ®م€‚وکژو²»15ه¹´éژ®ه؛§م€‚ |

ه¤·ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ن؛‹ن»£ن¸»ه‘½م€‚ه…ƒمپ¯و¥¼é–€مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه››ç¤¾هگˆو®؟م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯و¥¼é–€مپ®ه‰چمپ«مپ‚م‚ٹم€پم€Œه¤·ه®®م€چمپ¨هˆ¥مپ«م€Œن¸‰éƒژه®®م€چمپ‹ن¸¦مپ¶م€‚ |

و¾ç«¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ç¥ه¤ھéƒژن¸¸م€‚ه››ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه…«ه¹،社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èھ‰ç”°هˆ¥ه°ٹم€‚ه››ç¤¾هگˆو®؟م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯و¥¼é–€مپ®ه‰چمپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

è‹¥و¾ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯è‹¥و¾ç« هں؛م€‚ه››ç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

é‚£ن¼ٹéژŒç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه»؛ه¾،هگچو–¹ه‘½م€‚è«ڈè¨ھن؟،ن»°مپ‹م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ن¸€و‹³ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ن¸€è¨€ن¸»ç¥م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه‘¨و³ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه¤©ç¨²ه€‰ه®‡و°—وŒپه‘½مƒ»è±ٹه®‡و°—能هھ›م€‚ن¸¹ه¾Œه›½ن؛Œه®®ه¤§ه®®ه£²ç¥ç¤¾مپ®هˆ†ç¤¾م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه®°ç›¸و®؟社

| و‘‚社 | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںè¼”و£م€‚ن¸€ن½چو®؟م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆ21و—¥م€پو‘‚社مپ¨مپھم‚‹م€‚ |

ه’Œو³‰و®؟社

| و‘‚社 | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںه®ڑ義م€‚و–°ن¸€ن½چو®؟م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆ21و—¥م€پو‘‚社مپ¨مپھم‚‹م€‚ |

ن¸‰ن½چو®؟社

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںهœ¨è‰¯م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚ |

ه¤§هˆ¤ن؛‹ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ç§‹ç¯ ه®‰ن؛؛م€‚ن¸ƒç¤¾هگˆو®؟م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ§مپ¯و¥¼é–€ه†…مپ®ن¸ه¤®مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

| و¯کو²™é–€ه ‚ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| وœو—¥è¦³éں³ه ‚ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | وœ¬ه°ٹمپ¯هچپن¸€é¢è¦³éں³مپ¾مپںمپ¯هچƒو‰‹è¦³éں³م€‚مپ‹مپ¤مپ¦مپ®ن؛¬éƒ½مƒ»وœو—¥ه¯؛مپ®هگچه‰چم‚’継مپگمپŒم€پè؟‘ن¸–وœ«مپ«مپ¯ه°ڈه ‚مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ؟مپ مپ£مپںم€‚ه®ںéڑ›مپ«وœو—¥ه¯؛م‚’継مپ„مپ§مپ„م‚‹مپ®مپ¯و±هگ‘観éں³ه¯؛مپ¨م‚‚مپ„مپ†مپŒمپ¯مپ£مپچم‚ٹمپ—مپھمپ„م€‚ç¥ن»ڈهˆ†é›¢مپ§ه»ƒçµ¶م€‚観éں³هƒڈمپ¯ه²©ه€‰è¥؟é،که¯؛مپ«ç§»مپ•م‚Œمپ¦çڈ¾هکمپ™م‚‹م€‚ | |

| è¥؟هƒ§هٹ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| é–¼ن¼½ن؛•çµŒè”µ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚و´¥وˆ¸çµŒè”µ | |

| ن¸€و،و®؟経蔵 | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| و–°çµŒè”µ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| ه¦‚و³•çµŒè”µ | وœ¬ç¤¾è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

è±ٹه›½ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯è±ٹ臣秀هگ‰م€‚1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)م€پن¸€ه¤œو¾ç¥ç¤¾مپ«هگˆç¥€م€‚ |

ن¸€ه¤œو¾ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯ن¸€ه¤œهچƒو¾مپ®éœٹم€‚船مپ®ه®®مپ¨م‚‚م€‚ |

é‡ژ見ه®؟禰ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯é‡ژ見ه®؟禰م€‚1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)م€پن¸€ه¤œو¾ç¥ç¤¾مپ«هگˆç¥€مپ‹م€‚ |

ن¸€ن¹‹ن؟ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںه¤§ç¥م€‚ن¸ƒن؟社مپ®ن¸€مپ¤م€‚ه…ƒمپ¯è¥؟مپ®ن؛¬هŒ—ç”؛مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)7وœˆمپ«éپ·ه؛§م€‚ |

ه¥‡ه¾،é‚ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںéپ“çœںمپ®ه¥‡ه¾،é‚م€‚ه…ƒمپ¯é€£وŒو‰€مپ«ç¥€مپ£مپ¦مپ„مپںو¸،ه”گه¤©ç¥م€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)12وœˆ1و—¥مپ«هگˆç¥€م€‚ن¸€ن¹‹ن؟ç¥ç¤¾هگŒو®؟ |

稲èچ·ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯ه€‰ç¨²é‚ç¥مƒ»çŒ؟ç”°ه½¦ç¥مƒ»ه¤§ه®®èƒ½ه£²ç¥م€‚ن¸€ن¹‹ن؟ç¥ç¤¾مپ¨ه…±مپ«è¥؟مپ®ن؛¬مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒم€پ1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)7وœˆمپ«éپ·ه؛§م€‚ |

çŒ؟ç”°ه½¦ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ç¥مپ¯çŒ؟ç”°ه½¦ç¥م€‚相و®؟ç¥مپ¯ه¤§ه®®èƒ½ه£²ç¥م€‚ن¸€ن¹‹ن؟ç¥ç¤¾مپ¨ه…±مپ«è¥؟مپ®ن؛¬مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒم€پ1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)7وœˆمپ«éپ·ه؛§م€‚ |

| ه†…連وŒو‰€ | ن¸€ه¤œو¾ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

ه®—هƒڈ社

| وœ«ç¤¾ | و¥¼é–€è¥؟هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ç”°ه؟ƒهھ›ç¥مƒ»و¹چو´¥هھ›ç¥مƒ»ه¸‚وµه³¶ه§«ç¥م€‚ه®—هƒڈن؟،ن»°م€‚ |

ه¤§و‰ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | و¥¼é–€è¥؟هپ´ | ه¾،ç¥وœ¨م€‚ |

| و£é¢çµŒè”µ | و¥¼é–€è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚èٹ±çµŒè”µ | |

| è¼ھ蔵 | و¥¼é–€è¥؟هپ´ | çڈ¾هœ¨مپ®çµµé¦¬و‰€مپ®مپ‚مپںم‚ٹمپ‹م€‚هŒ—é‡ژ経çژ‹ه ‚ن¸€هˆ‡çµŒم‚’ç´چم‚پمپ¦مپ„مپںم€‚経çژ‹ه ‚مپ®هگچمپŒمپ‚م‚‹مپŒمپ“مپ،م‚‰مپ«مپ‚مپ£مپںم‚‰مپ—مپ„م€‚経çژ‹ه ‚مپ®ه¤§ه ±وپ©ه¯؛移転مپ¨ه…±مپ«ه¤§ه ±وپ©ه¯؛مپ«ç§»مپ•م‚Œمپںم€‚مپمپ®ه¾Œم‚‚è¼ھ蔵مپ®ه»؛物مپ¯مپ‚مپ£مپںمپŒم€پ1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)م€پو„›هھ›çœŒç‘ه؟œه¯؛مپ«ç§»ç¯‰مپ•م‚Œçڈ¾هکمپ™م‚‹م€‚ه»ƒçµ¶م€‚ | |

و–‡هگه¤©و؛€ه®®

| وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںه¤§ç¥م€‚ه…ƒمپ¯è¥؟مپ®ن؛¬هŒ—ç”؛مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒ1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)7وœˆمپ«éپ·ه؛§م€‚ |

| و”؟و‰€ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| 竈社 | وœ«ç¤¾ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | ç¥ç¥مپ¯ه؛و´¥ه½¦ç¥مƒ»ه؛و´¥ه§«ç¥مƒ»çپ«ç”£éœٹç¥م€‚م€Œو…¶é•·ه¾،ه†چ興وŒ‡ه›³م€چمپ«وڈڈمپ‹م‚Œم‚‹ه¾،ن¾›و‰€مپ«ه½“مپںم‚‹مپ‹م€‚1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)6وœˆ14و—¥م€پوœ«ç¤¾مپ¨مپھم‚‹م€‚ |

| éگکو¥¼ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ه¤§é›²é™¢مپ«ç§»ç¯‰مپ•م‚Œمپںم€‚ | |

| و³•èڈ¯ه ‚ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | وœ¬ه°ٹمپ¯و™®è³¢èڈ©è–©م€‚ه»ƒçµ¶م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ç¤¾ه‹™و‰€مپ‚مپںم‚ٹمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ | |

| و„›وں“ه ‚ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| و±هƒ§هٹ | وœ¬ç¤¾و±هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| ç¥و¥½و®؟ | و¥¼é–€و±هپ´ | ||

| è·و‘©ه ‚ | و¥¼é–€و±هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

| ه¤ڑه®ه،” | و¥¼é–€و±هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ه¤ڑه®ه،”ه†…部مپ®هچپن؛Œه¤©ه›³مپ®ن¸€éƒ¨مپ مپ£مپںمپ¨مپ؟م‚‰م‚Œم‚‹çپ«ه¤©مƒ»é–»é”ه¤©ه›³مپŒو¤؟ه¯؛هœ°è”µé™¢مپ®و‰‰çµµمپ¨مپ—مپ¦و®‹م‚‹م€‚و“¬ه®çڈ مپ¯و‘‚社هœ°ن¸»ç¥ç¤¾مپ®ç¤¾و®؟مپ«è»¢ç”¨م€‚وœ¬ه°ٹمپ¨هڈ°ه؛§م‚„èڈ¯é¬کé،مپŒè¦ھç¸په¯؛مپ«ç§»مپ•م‚Œمپ¦çڈ¾هکم€‚ | |

| ن¼´و°ڈ社 | وœ«ç¤¾ | هڈ‚éپ“ | ç¥ç¥مپ¯èڈ…هژںéپ“çœںمپ®و¯چم€‚ه…ƒمپ¯ه؟Œوکژه،”مپ¨مپ„مپ†ه،”مپŒمپ‚مپ£مپںمپŒ1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)م€پçں³ه،”م‚’و±هگ‘観éں³ه¯؛مپ«ç§»مپ—م€پç¥و®؟م‚’ه»؛مپ¦مپںم€‚ |

و±هگ‘観éں³ه¯؛

| هڈ‚éپ“è¥؟هپ´ | وœ¬ه°ٹمپ¯هچپن¸€é¢è¦³éں³ï¼ˆç§کن»ڈ)م€‚وœو—¥ه¯؛مپŒه‰چè؛«مپ¨مپ„مپ†مپŒن¸چ詳م€‚1311ه¹´(ه؟œé•·1ه¹´)مپ®ه¦‚ه°ژمپŒه†چ興مپ—م€پو³‰و¶Œه¯؛مپ®ç³»çµ±مپ®ه¯؛院مپ¨مپ—مپ¦çœں言ه®—مƒ»ه¾‹ه®—م‚’ه…¼ه¦مپ—مپںم€‚1607ه¹´(و…¶é•·12ه¹´)م€پçڈ¾هœ¨مپ®هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®ç¤¾و®؟مپ¨ه…±مپ«ه†چه»؛م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ®é–“مپ«مپ¯ه¤©و؛€ه®®مپ‹م‚‰ç‹¬ç«‹مپ—مپںه¯؛院مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚çœں言ه®—و³‰و¶Œه¯؛و´¾م€‚ | |

| ه¤–連وŒو‰€ | هڈ‚éپ“è¥؟هپ´ | ه»ƒçµ¶م€‚ | |

ه½±هگ‘و¾

| هڈ‚éپ“و±هپ´ | هˆé›ھمپ®و—¥مپ«ه¤©ç¥مپ®ç¥éœٹمپŒé™چ臨مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚ | |

هŒ—é‡ژ経çژ‹ه ‚

| هڈ‚éپ“è¥؟هپ´ | ه¯؛هڈ·مپ¯é،کوˆگه°±ه¯؛م€‚و±هگ‘観éں³ه¯؛مپ®هچ—م€په½±هگ‘و¾مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚هŒ—é‡ژن¸‡éƒ¨çµŒن¼ڑم‚’ه–¶م‚€مپںم‚پمپ«ه·¨ه¤§مپھه ‚ه®‡مپŒه»؛مپ¦م‚‰م‚Œمپںم€‚ه®¤ç”؛و™‚ن»£مپ«ه¤§ه ±وپ©ه¯؛مپ®ç®،轄ن¸‹مپ«ه…¥مپ£مپںم€‚مپ‚مپ¾م‚ٹمپ«ه·¨ه¤§مپھمپںم‚پç¶وŒپمپŒه›°é›£مپ«مپھم‚ٹو±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«è§£ن½“مپ•م‚Œمپںم€‚مپمپ®ه¾Œمپ¯ه¯؛هڈ·م‚’هڈ—مپ‘継مپ„مپ ه°ڈه ‚مپŒوکژو²»هˆه¹´مپ¾مپ§مپ‚مپ£مپںم€‚ | |

ه¾،è¼؟ه²،ç¥ç¤¾

| وœ«ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ç¥ç¥مپ¯ه¤§ه·±è²´ه‘½مƒ»ه°‘ه½¦هگچه‘½مƒ»èڈ…هژںه¤§ç¥م€‚هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®ه¾،و—…و‰€مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه…ƒمپ¯هµ¯ه³¨ه¤©çڑ‡مپ®هµ¯ه³¨è،Œه¹¸مپ®éڑ›مپ®è،Œهœ¨و‰€مپ مپ£مپںم€‚مپ®مپ،هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ®ç¥ه…¸مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦م€پ1040ه¹´(é•·ن¹…1ه¹´)م€پو؛گéڑ†ه›½مپŒمپ“مپ®هœںهœ°م‚’ه¯„進مپ—م€په¾،و—…و‰€مپŒوˆگç«‹مپ—مپںم€‚è¥؟مپ®ن؛¬مپ®هœ°ن¸»ç¥م‚’祀م‚‹ç¥و®؟مپŒمپ‚م‚ٹم€په¤©ç¥م‚’هگˆç¥€مپ—مپںم€‚ |

ه¾،و—…و‰€

| مپمپ®ن»– | ه¢ƒه¤– | ن؛¬éƒ½ه؛œن؛¬éƒ½ه¸‚ن¸ن؛¬هŒ؛è¥؟مƒژن؛¬ه¾،è¼؟ه²،ç”؛م€‚ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾مپ®ه¾،è¼؟ه²،ç¥ç¤¾مپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

| ن¸‰و،é§گ輦و‰€ | مپمپ®ن»– | ه¢ƒه¤– | ن؛¬éƒ½ه؛œن؛¬éƒ½ه¸‚ن¸ن؛¬هŒ؛è¥؟مƒژن؛¬و¨‹مƒژهڈ£م€‚ |

祓و‰€

| مپمپ®ن»– | ه¢ƒه†… | |

è»ٹ祓و‰€

| مپمپ®ن»– | ه¢ƒه†… |

組織

هˆ¥ه½“

و›¼و®ٹ院門è·،مپŒهŒ—é‡ژ社هˆ¥ه½“م‚’ه‹™م‚پمپںم€‚و£ç¢؛مپ«مپ¯هŒ—é‡ژ社هˆ¥ه½“مپ®è‡ھهٹمپ¨مپ—مپ¦ه»؛مپ¦م‚‰م‚Œمپںمپ®مپŒو›¼و®ٹ院門è·،م€‚

و”؟و‰€

- 1وکژه°‹ï¼ڑه¤§هچ—هٹم€‚

- ه‹وک¥ï¼ڑن¸€éƒژوˆ؟م€‚

- ن؟ٹçژ„ï¼ڑه¾—ç”ںوˆ؟م€‚

- ه††çœںï¼ڑه¾³è“®وˆ؟م€‚

- çژ„能ï¼ڑهٹںه¾³é™¢م€‚1376ه¹´(ه¤©وژˆ2ه¹´/و°¸ه’Œ2ه¹´)ه°±ن»»م€‚

- çژ„経ï¼ڑهٹںه¾³é™¢م€‚1396ه¹´(ه؟œو°¸3ه¹´)ه°±ن»»م€‚

- 31ه؟«ن؟ٹï¼ڑهٹںه¾³é™¢م€‚1429ه¹´(و°¸ن؛«1ه¹´)8وœˆه°±ن»»م€‚

èڈ¯é ‚è¦پç•¥ن»ک録43مپ«ن¸€è¦§

هں·è،Œ

(م€Œن¸ن¸–ه¾Œوœںم€ŒهŒ—é‡ژ社م€چç¥ç¤¾çµ„ç¹”مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œن¸€ç¤¾م€چم€چم‚ˆم‚ٹ)

- 禅長ï¼ڑ1465ه¹´(ه¯›و£6ه¹´)ه°±ن»»م€‚و°¸çگ³é™¢مپ‹م€‚

- و°¸و‰؟ï¼ڑ1467ه¹´(ه؟œن»پ1ه¹´)ه°±ن»»م€‚هچپهœ°é™¢م€‚

- و°¸و‰؟ï¼ڑ1476ه¹´(و–‡وکژ8ه¹´)ه†چن»»م€‚هچپهœ°é™¢م€‚

- ه¹¸ه…پï¼ڑ1478ه¹´(و–‡وکژ10ه¹´)ه°±ن»»م€‚ه¯؟ç¦ڈ院م€‚

- وکژé›…ï¼ڑ1483ه¹´(و–‡وکژ15ه¹´)ه°±ن»»م€‚وکژçڈ 院م€‚

- ه ¯و…¶ï¼ڑ1485ه¹´(و–‡وکژ17ه¹´)ه°±ن»»م€‚و¾ه…‰é™¢م€‚

- ه¹¸ç¥گï¼ڑ1488ه¹´(é•·ن؛«2ه¹´)ه°±ن»»م€‚çœںو؛€é™¢م€‚

- 禅و…¶ï¼ڑ1491ه¹´(ه»¶ه¾³3ه¹´)ه°±ن»»م€‚و°¸çگ³é™¢م€‚

- 禅ه؛·ï¼ڑ1494ه¹´(وکژه؟œ3ه¹´)ه°±ن»»م€‚ه¯†ن¹—院م€‚

- 禅وپµï¼ڑ1497ه¹´(وکژه؟œ6ه¹´)ه°±ن»»م€‚è²ç¦ڈ院م€‚

- وکژé †ï¼ڑ1500ه¹´(وکژه؟œ9ه¹´)ه°±ن»»م€‚ه®وˆگ院م€‚

- 禅ن»»ï¼ڑ1503ه¹´(و–‡ن؛€3ه¹´)ه°±ن»»م€‚ç››è¼ھ院م€‚

- و…¶ن¸–ï¼ڑ1507ه¹´(و°¸و£4ه¹´)ه°±ن»»م€‚ه¯†è”µé™¢م€‚

- 禅و…¶ï¼ڑ1509ه¹´(و°¸و£6ه¹´)ه†چن»»م€‚و°¸çگ³é™¢م€‚

- 禅وپµï¼ڑ1513ه¹´(و°¸و£10ه¹´)ه†چن»»م€‚è²ç¦ڈ院م€‚

- ه¹¸ç´”مپ‹ï¼ڑ1514ه¹´(و°¸و£11ه¹´)ه°±ن»»م€‚çœںو؛€é™¢م€‚

- ن¸چ詳ï¼ڑ1517ه¹´(و°¸و£14ه¹´)ه°±ن»»م€‚çœںو؛€é™¢م€‚

- 禅ه‹ï¼ڑ

ه…¬و–‡و‰€

ç›®ن»£

ه®®هڈ¸

| هگچه‰چ | ç”ںو²،ه¹´ | هœ¨èپ·ه¹´ | ç•¥و´ |

|---|---|---|---|

| ç²ںç”°هڈ£ه®ڑه | 1837-1918 | 1872-1873? | ه¥ˆè‰¯èڈ¯و—ڈمپ®ç¥èپ·م€‚葉ه®¤é،•è€ƒمپ®ه…ç”·م€‚興ç¦ڈه¯؛é¤ٹ賢院ن½ڈèپ·م€‚1837ه¹´(ه¤©ن؟8ه¹´)ç”ںم€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)م€پهŒ—é‡ژç¥ç¤¾ه®®هڈ¸ه…¼ه…«ه‚ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ«ه°±ن»»م€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)貴船ç¥ç¤¾و¨©ه®®هڈ¸م€پ1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)貴船ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)ن½ڈهگ‰ه¤§ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1903ه¹´(وکژو²»36ه¹´)مپ¾مپ§ه‹™م‚پم‚‹م€‚و¨©ه°‘و•™و£م€‚男爵م€‚(ç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸م€په›½ه¦é–¢é€£ن؛؛物مƒ‡مƒ¼م‚؟مƒ™مƒ¼م‚¹مپ»مپ‹ï¼‰ |

| ç”°ن¸ه°ڑوˆ؟ | 1839-1891 | 1876-1891 | وœ‰èپ·و•…ه®ںمپ«é€ڑمپکمپںه›½ه¦è€…م€‚1839ه¹´(ه¤©ن؟10ه¹´)ç”ںم€‚هگچهڈ¤ه±‹è—©هŒ»م€‚وکژه€«ه ‚ه›½ه¦هٹ©و•™م€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)5وœˆم€پو•¢ه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)2وœˆم€په…«ه‚ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)1وœˆ10و—¥م€پهŒ—é‡ژç¥ç¤¾ه®®هڈ¸ه°±ن»»م€‚1891ه¹´(وکژو²»24ه¹´)12وœˆ7و—¥م€پهœ¨èپ·مپ§و»هژ»م€‚و¨©ه°‘و•™و£م€‚è‘—و›¸م€ژو´ن¸–وœچ飾考م€ڈم€ژهŒ—é‡ژç¥ç¤¾ç”±و¥è¨کم€ڈم€‚ه›½ç«‹ه›½ن¼ڑه›³و›¸é¤¨م‚„ن؛¬éƒ½ه؛œç·ڈهگˆè³‡و–™é¤¨مپ«و—§è”µو›¸مپŒمپ‚م‚‹م€‚(ه¤§و²¼ه®œè¦ڈم€Œه›½ç«‹ه›½ن¼ڑه›³و›¸é¤¨و‰€è”µم€€ç”°ن¸ه°ڑوˆ؟و—§è”µو›¸مƒ»ه¤§و²¢و¸…臣و—§è”µو›¸مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€چمپ»مپ‹ï¼‰ |

| هگ‰è¦‹è³‡èƒ¤ | 1848-1910 | 1891-1910 | ç¾ژو؟ƒه›½هگ„ه‹™éƒ،ه‰چو¸،ه‡؛è؛«م€‚1848ه¹´(هک‰و°¸1ه¹´)ç”ںم€‚هھه†…ه®¶م€‚ه£«و—ڈم€‚1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)م€پهŒ—é‡ژç¥ç¤¾و—§ç¤¾ه®¶ه¾³ه‹é™¢هگ‰è¦‹è³‡éژ®مپ®é¤ٹهگمپ¨مپھم‚ٹم€پ社ه‹™مپ«ه°±مپڈم€‚è¨ژه¹•è»چمپ«ه¾“è»چم€‚ه¤ھو”؟ه®کèپ·ه“،م€‚1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)10وœˆ18و—¥م€پهŒ—é‡ژç¥ç¤¾ç¦°ه®œم€‚1891ه¹´(وکژو²»24ه¹´)12وœˆ22و—¥م€په®®هڈ¸ه°±ن»»م€‚1910ه¹´(وکژو²»43ه¹´)م€پهœ¨èپ·مپ§و»هژ»م€‚م€ژهŒ—é‡ژèھŒم€ڈم‚’ç·¨ç؛‚م€‚(ç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸مپ»مپ‹ï¼‰ |

| وھœه£ه¸¸ن¼¯ | 1856- | 1910-1917 | ن¼ٹه‹¢ç¥ه®®ç¤¾ه®¶مپ®ه‡؛è؛«م€‚ه؛¦ن¼ڑو°ڈم€‚1856ه¹´(ه®‰و”؟3ه¹´)ç”ںم€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)訓ه°ژم€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)ç¥ه®®ه®®وژŒم€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)2وœˆ25و—¥م€پç¥ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1889ه¹´(وکژو²»22ه¹´)ه¼ڈه¹´éپ·ه®®ه¥‰ن»•م€‚1893ه¹´(وکژو²»26ه¹´)é•·ç”°ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1907ه¹´(وکژو²»40ه¹´)و¾ه°¾ه¤§ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1910ه¹´(وکژو²»43ه¹´)11وœˆ29و—¥م€پهŒ—é‡ژç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1917ه¹´(ه¤§و£6ه¹´)8وœˆ11و—¥م€پç¥ه®®ç¦°ه®œم€‚1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)و»هژ»مپ‹م€‚ |

| ه±±ç”°و–°ن¸€éƒژ | 1864-1946 | 1917-1934 | ه†…ه‹™ه®کهƒڑم€‚ç¦ڈه²،県ه‡؛è؛«م€‚1864ه¹´(ه…ƒو²»1ه¹´)ç”ںم€‚هگ„県مپ®هڈ‚ن؛‹ه®کم‚’و´ن»»م€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)é³¥هڈ–県çں¥ن؛‹م€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)هڈ°و¹¾ç·ڈç£ه؛œç·ڈه‹™ه±€é•·م€‚1912ه¹´(ه¤§و£1ه¹´)çڑ‡ه…¸è¬›ç©¶و‰€ه¹¹ن؛‹é•·م€‚1917ه¹´(ه¤§و£6ه¹´)8وœˆ11و—¥هŒ—é‡ژç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)10وœˆ24و—¥مپ‹م‚‰1924ه¹´(ه¤§و£13ه¹´)مپ¾مپ§ن¼ڈ見稲èچ·ه¤§ç¤¾ه®®هڈ¸ه…¼ن»»م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)4وœˆ11و—¥م€پ賀茂هˆ¥é›·ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ«è»¢ن»»م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)و»هژ»م€‚(ç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸مپ»مپ‹ï¼‰ |

| و¾ه¹³é™ | 1876-1971 | 1934-1946 | ه›½و–‡ه¦è€…م€‚وŒن؛؛م€‚1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)ç”ںم€‚è¶ٹه‰چه¸¸ه®®ç¥ç¤¾ç¤¾ه®¶مپ®ه®®وœ¬ه®¶ه‡؛è؛«م€‚ç¦ڈن؛•è—©ه®¶è€پمپ®و¾ه¹³ن¸»é¦¬مپ®é¤ٹهگمپ¨مپھم‚‹م€‚ه›½ه¦é™¢هچ’م€‚ه¦و ،و•™è«م‚’経مپ¦م€پ1915ه¹´(ه¤§و£4ه¹´)7وœˆ31و—¥م€پهچ—ه®®ه¤§ç¤¾ه®®هڈ¸ه°±ن»»م€‚1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)7وœˆ4و—¥م€پé™ه²،وµ…é–“ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)4وœˆ11و—¥هŒ—é‡ژç¥ç¤¾ه®®هڈ¸ه°±ن»»ï¼ˆم€ژç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸م€ڈمپ§مپ¯1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)ه°±ن»»مپ¨مپ‚م‚‹ï¼‰م€‚هگŒ21و—¥م€په…¨ه›½ç¥èپ·ن¼ڑè©•è°ه“،م€‚1938ه¹´(وکه’Œ13ه¹´)3وœˆ25و—¥ه…¨ه›½ç¥èپ·ن¼ڑن؛¬éƒ½و”¯éƒ¨é•·م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)2وœˆ2و—¥ه®کهˆ¶ه»ƒو¢مپ§é€€ن»»م€‚هگŒه¹´6وœˆ30و—¥م€پ賀茂هˆ¥é›·ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸مپ«è»¢ن»»م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)6وœˆ28و—¥é€€ن»»م€‚1971ه¹´(وکه’Œ46ه¹´)و»هژ»م€‚è‘—و›¸م€ژو•èچ‰ç´™è©³è§£م€ڈم€ژèڈ…ه…¬é Œه¾³éŒ²م€ڈم€‚(وں؟谷雄ن¸‰م€Œو¾ه¹³é™ç؟پمپ®و•ه†ٹهگç ”ç©¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€€ç•¥ه¹´èœم€چمپ»مپ‹ï¼‰ |

| 香è¥؟ه¤§è¦‹ | 1898-1979 | 1946-1979 | ه²،ه±±çœŒه‡؛è؛«م€‚1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)ç”ںم€‚1921ه¹´(ه¤§و£10ه¹´)ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦هچ’م€‚1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)ه†…ه‹™çœپç¥ç¤¾ه±€مپ«ه‹¤ه‹™م€‚陸è»چç ²ه…µن¼چé•·م€‚1930ه¹´(وکه’Œ5ه¹´)ن¼ڈ見稲èچ·ه¤§ç¤¾ن¸»ه…¸م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ن¼ٹ豆ه±±ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1938ه¹´(وکه’Œ13ه¹´)10وœˆ1و—¥م€پè±ٹه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1941ه¹´(وکه’Œ16ه¹´)هœ°و–¹ç¥ه‹™ه®که¤§éکھه؛œه‹¤ه‹™م€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)هگ‰ç”°ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)6وœˆ30و—¥م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®ه®®هڈ¸م€‚1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)مپ‹م‚‰1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)مپ¾مپ§ن؛¬éƒ½ه؛œç¥ç¤¾ه؛په؛پé•·م€‚1975ه¹´(وکه’Œ50ه¹´)ç¥ç¤¾وœ¬ه؛پé•·è€پم€‚1979ه¹´(وکه’Œ54ه¹´)7وœˆ4و—¥هœ¨èپ·مپ§و»هژ»م€‚è‘—و›¸م€ژم‚ڈمپŒو—…è·¯مپ®éپ“èچ‰م€ڈم€‚(ç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸مپ»مپ‹ï¼‰ |

| 片و،گه‹¤ | 1913- | 1979-1991 | ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦هچ’م€‚1940ه¹´(وکه’Œ15ه¹´)هŒ—é‡ژç¥ç¤¾ن¸»ه…¸م€‚1971ه¹´(وکه’Œ46ه¹´)3وœˆ31و—¥م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®و¨©ه®®هڈ¸م€‚1979ه¹´(وکه’Œ54ه¹´)8وœˆ23و—¥م€پ1991ه¹´(ه¹³وˆگ3ه¹´)10وœˆ10و—¥مپ¾مپ§ه®®هڈ¸م€‚1986ه¹´(وکه’Œ61ه¹´)ن؛¬éƒ½ه؛œç¥ç¤¾ه؛په‰¯ه؛پé•·م€‚è‘—و›¸م€ژم‚€م‚پمپ®é›«م€ڈم€‚(ç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸مپ»مپ‹ï¼‰ |

| وµ…ن؛•ن¸ژه››éƒژ | 1922- | 1991-1998 | 1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)ç”ںم€‚ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦هچ’م€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)ن¼ڈ見稲èچ·ه¤§ç¤¾é›‡م€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®ن¸»ه…¸م€‚1980ه¹´(وکه’Œ55ه¹´)5وœˆ1و—¥و¨©ه®®هڈ¸م€‚1991ه¹´(ه¹³وˆگ3ه¹´)10وœˆ10و—¥ه®®هڈ¸م€‚1998ه¹´(ه¹³وˆگ10ه¹´)6وœˆ30و—¥é€€ن»»م€‚è‘—و›¸م€ژهŒ—é‡ژمپ®هڈ²ه®ںم€ڈم€‚وµ…ن؛•èˆ‡ه››éƒژم€‚(م€ژوƒ…ه ±èھŒن؛¬éƒ½م€ڈ18هڈ·م€پç¥éپ“ن؛؛هگچè¾ه…¸ï¼ˆوµ…ن؛•èˆ‡ن¸€éƒژمپ¨مپ‚م‚‹مپŒèھ¤م‚ٹمپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹ï¼‰مپ»مپ‹ï¼‰ |

| و¢¶ه£ه—£ | 1933-2019 | 1998-2006 | 1933ه¹´(وکه’Œ8ه¹´)ç”ںم€‚1954ه¹´(وکه’Œ29ه¹´)ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦هچ’م€‚1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1980ه¹´(وکه’Œ55ه¹´)禰ه®œم€‚1991ه¹´(ه¹³وˆگ3ه¹´)و¨©ه®®هڈ¸م€‚1998ه¹´(ه¹³وˆگ10ه¹´)7وœˆ1و—¥م€په®®هڈ¸م€‚2006ه¹´(ه¹³وˆگ18ه¹´)3وœˆ31و—¥é€€ن»»م€‚2019ه¹´(ن»¤ه’Œ1ه¹´)12وœˆ28و—¥و»هژ»م€‚ |

| و©کé‡چهچپن¹ | 2006- | 1969ه¹´(وکه’Œ44ه¹´)هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ«ه¥‰èپ·م€‚هٹ ه؟—و³¢è‰¯و¯”هڈ¤ç¥ç¤¾مپ«ه¥‰èپ·م€‚1977ه¹´(وکه’Œ52ه¹´)هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1992ه¹´(ه¹³وˆگ4ه¹´)禰ه®œم€‚2000ه¹´(ه¹³وˆگ12ه¹´)و¨©ه®®هڈ¸م€‚2006ه¹´(ه¹³وˆگ18ه¹´)4وœˆ1و—¥م€په®®هڈ¸م€‚ |

و¨©ه®®هڈ¸

- ه¤§çˆ؛وپ’ه¤«ï¼ˆï¼‰<1949-1956>ï¼ڑهگ‰ç”°ç¥ç¤¾و¨©ه®®هڈ¸م‚’経مپ¦1949ه¹´(وکه’Œ24ه¹´)3وœˆ31و—¥م€پو¨©ه®®هڈ¸م€‚1956ه¹´(وکه’Œ31ه¹´)3وœˆ15و—¥م€پهگ‰ç”°ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚

- éکھوœ¬هپ¥ن¸€ï¼ˆï¼‰<1956->ï¼ڑ1956ه¹´(وکه’Œ31ه¹´)4وœˆ6و—¥م€پو¨©ه®®هڈ¸م€‚é•·é–€مƒ»ن½ڈهگ‰ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚

- 片و،گه‹¤ï¼ˆï¼‰<1971-1979>ï¼ڑ1971ه¹´(وکه’Œ46ه¹´)3وœˆ31و—¥م€پو¨©ه®®هڈ¸م€‚

- وµ…ن؛•ن¸ژه››éƒژ()<1980-1991>ï¼ڑ1980ه¹´(وکه’Œ55ه¹´)5وœˆ1و—¥و¨©ه®®هڈ¸م€‚

- و¢¶ه£ه—£ï¼ˆï¼‰<1991-1998>ï¼ڑ1991ه¹´(ه¹³وˆگ3ه¹´)و¨©ه®®هڈ¸م€‚

- و©کé‡چهچپن¹ï¼ˆï¼‰<2000-2006>ï¼ڑ2000ه¹´(ه¹³وˆگ12ه¹´)و¨©ه®®هڈ¸م€‚

- هٹ è—¤è؟ھه¤«ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑه¯’ه·ç¥ç¤¾م‚’経مپ¦هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®و¨©ه®®هڈ¸م€‚

社و®؟é€ ه–¶

- 947ه¹´(ه¤©وڑ¦1ه¹´)6وœˆ9و—¥ï¼ڑéژ®ه؛§م€‚

- ن¸چ詳ï¼ڑçپ«çپ½

- ن¸چ詳ï¼ڑçپ«çپ½

- ن¸چ詳ï¼ڑçپ«çپ½

- ن¸چ詳ï¼ڑçپ«çپ½

- ن¸چ詳ï¼ڑçپ«çپ½

- 959ه¹´(ه¤©ه¾³3ه¹´)2وœˆ25و—¥ï¼ڑهڈ³ه¤§è‡£è—¤هژںه¸«è¼”مپŒç¤¾و®؟م‚’ه¤§è¦ڈو¨،مپ«é€ ه–¶م€‚

- 973ه¹´(ه¤©ه»¶1ه¹´)3وœˆ13و—¥ï¼ڑ焼ه¤±م€‚مپ®مپ،é•·é–€ه›½مپ«èھ²ç¨ژمپ—مپ¦ه†چه»؛م€‚و—¥وœ¬ç´€ç•¥م€‚وœ€éژ®è¨کو–‡

- 987ه¹´(و°¸ه»¶1ه¹´)ï¼ڑçڑ‡ه¤ھهگژه®®مپ®ه…¸ن¾چمپ«ç¥è¨—مپŒمپ‚م‚ٹé€ ه–¶م€‚百錬وٹ„

- 996ه¹´(é•·ه¾³2ه¹´)11وœˆ6و—¥ï¼ڑç‚ژن¸ٹم€‚و—¥وœ¬ç´€ç•¥

- 1025ه¹´(ن¸‡ه¯؟2ه¹´)ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©

- 1234ه¹´(و–‡وڑ¦1ه¹´)2وœˆ14و—¥ï¼ڑç‚ژن¸ٹم€‚èڈ…هژںو°ڈ長者ç‚؛é•·مپ«é•·é–€ه›½مپ«èھ²ç¨ژمپ—مپ¦8وœˆمپ¾مپ§مپ«ه†چه»؛مپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپ«ه‘½مپکم‚‹م€‚百錬وٹ„

- 1444ه¹´(و–‡ه®‰1ه¹´)4وœˆ13و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆه؛·ه¯Œè¨ک)م€‚é؛¹ه؛§مپ®é–‰ç± مپ«م‚ˆم‚‹م€‚6وœˆ18و—¥ن»®و®؟éپ·ه®®م€‚

- 1475ه¹´(و–‡وکژ7ه¹´)2وœˆ20و—¥ï¼ڑن»®و®؟焼ه¤±م€‚

- 1490ه¹´(ه»¶ه¾³2ه¹´)3وœˆ21و—¥ï¼ڑ社و®؟焼ه¤±ï¼ˆè”و¶¼è»’و—¥éŒ²ï¼‰م€‚ç¾ژو؟ƒه›½و—¥é‡ژ郷م€پè¶ٹه‰چه›½ه¾—ه…‰ن؟مپ«èھ²ç¨ژمپ—مپ¦é€ ه–¶م€‚

- 1501ه¹´(و–‡ن؛€1ه¹´)8وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®é€ م€‚能登ه›½èڈ…هژںن؟مپ«èھ²ç¨ژم€‚社è¨ک

- 1521ه¹´(ه¤§و°¸1ه¹´)ï¼ڑه¾Œوںڈهژںه¤©çڑ‡م€پ社و®؟ن؟®ه¾©مپ®ç¶¸و—¨م€‚能登ه›½èڈ…هژںن؟م€‚社è¨ک

- 1539ه¹´(ه¤©و–‡8ه¹´)11وœˆ28و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه؛§ç¥م€‚1549ه¹´(ه¤©و–‡18ه¹´)ï¼ں

- 1607ه¹´(و…¶é•·12ه¹´)12وœˆ13و—¥ï¼ڑ社و®؟é€ ه–¶م€پو£éپ·ه®®م€‚è±ٹè‡£ç§€é ¼مپŒé€ ه–¶م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ç¤¾و®؟م€‚

- 1669ه¹´(ه¯›و–‡9ه¹´)2وœˆ4و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه®®م€‚ه‹…ن½؟ن؛”و،ç‚؛ه؛¸م€‚

- 1701ه¹´(ه…ƒç¦„14ه¹´)3وœˆ18و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه®®

- 1737ه¹´(ه…ƒو–‡2ه¹´)12وœˆ1و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه®®م€‚ن؛«ن؟ه¹´é–“مپ‹م‚‰وœ¬ه¤ڑه؟ 英م‚’ه¥‰è،Œمپ¨مپ—مپ¦ن؟®é€ م€‚م€Œه¤©و؛€ه®®ه¾،éپ·ه؛§و¬،第م€چمپŒم€ژهŒ—é‡ژو–‡هڈ¢م€ڈمپ«و‰€هڈژم€‚و£éپ·ه®®مپ®ه‹…ن½؟ç”ک露ه¯؛م€په¥‰è،Œه؛ƒو©‹م€‚

- 1770ه¹´(وکژه’Œ7ه¹´)9وœˆ24و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه®®م€‚وکژه’Œهˆه¹´مپ‹م‚‰ه¤ھç”°و£وˆ؟م‚’ه¥‰è،Œمپ¨مپ—مپ¦ن؟®é€ م€‚

- 1812ه¹´(و–‡هŒ–9ه¹´)6وœˆï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه®®م€‚ه¯›و”؟ه¹´é–“مپ‹م‚‰ن؟®é€ م€‚ه…‰و ¼ه¤©çڑ‡مپ¨ه¾Œو،œç”؛ن¸ٹçڑ‡مپ‹م‚‰ن¸‹è³œé‡‘م€‚

- 1852ه¹´(هک‰و°¸5ه¹´)ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پو£éپ·ه®®م€‚ه¤©ن؟ه¹´é–“مپ‹م‚‰ن؟®é€ م€‚ن»پهه¤©çڑ‡مپ‹م‚‰ن¸‹è³œé‡‘م€‚

- 1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚وکژو²»ه¤©çڑ‡م€پ100ه††ن¸‹è³œم€‚

- 1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€‚1900ه¹´(وکژو²»33ه¹´)4وœˆ25و—¥èµ·ه·¥م€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)2وœˆ16و—¥ç«£ه·¥م€‚

- 2001ه¹´(ه¹³وˆگ13ه¹´)4وœˆ29و—¥ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©م€پوœ¬و®؟éپ·ه؛§ç¥م€‚30و—¥م€په¹³وˆگمپ®ه¤©çڑ‡م€په¥‰ه¹£م€‚

ن¸‡çپ¯ç¥

èڈ…هژںéپ“çœںمپ®ه¼ڈه¹´ç¥ï¼ˆه¹´ه؟Œï¼‰مپ¯ن¸‡çپ¯ç¥مƒ»ن¸‡çپ¯ن¼ڑمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚çڈ¾هœ¨مپ§مپ¯50ه¹´مپ”مپ¨مپ«ه¤§ن¸‡çپ¯ç¥م‚’è،Œمپ„م€پمپمپ®هگˆé–“مپ®25ه¹´مپ”مپ¨مپ«ه°ڈن¸‡çپ¯ç¥م‚’è،Œمپ†مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ç¥ه¼ڈمپ®ه¼ڈه¹´ç¥مپ¯و•°مپˆه¹´مپ§مپ¯مپھمپڈو؛€مپ§و•°مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„مپŒم€پèڈ…هژںéپ“çœںمپ«é–¢مپ—مپ¦مپ¯و•°مپˆه¹´مپ§è،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ§مپ‚م‚‹م€‚ م‚‚مپ¨م‚‚مپ¨ه¼ڈه¹´ç¥مپ¨ن¸‡çپ¯ن¼ڑمپ¯هˆ¥مپ®م‚‚مپ®مپ مپ£مپںم‚ˆمپ†مپ§م€پهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®مپ§مپ¯1416ه¹´(ه؟œو°¸23ه¹´)8وœˆ6و—¥ï¼ˆهŒ—é‡ژ社هˆ¥ه½“و›¼و®ٹé™¢è‰¯é †م€پهگŒç¤¾ç¥ ه®کم‚’مپ—مپ¦م€پهگŒç¤¾ن¸‡çپ¯ن¼ڑهڈٹمپ³ه¾،éœٹن¼ڑمپ«هƒ®هƒ•م‚’هڈ¬ه…·مپ—مپ¦ه‡؛ن»•مپ›مپ—م‚€م€‚م€ژه¤§و—¥وœ¬هڈ²و–™م€ڈ)م‚„م€پ1742ه¹´(ه¯›ن؟2ه¹´)5وœˆ21و—¥ï¼ˆهڈ²و–™ç¶±و–‡م€پç¶ڑهڈ²و„ڑوٹ„)مپ«è،Œمپ£مپںè¨ک録مپŒمپ‚م‚‹مپŒم€په¼ڈه¹´ç¥مپ¨مپ¯é‡چمپھمپ£مپ¦مپ„مپھمپ„م€‚ مپ„مپ¤مپ‹م‚‰ه¼ڈه¹´ç¥مپ«ن¸‡çپ¯ن¼ڑمپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںمپ®مپ‹مپ¯ن¸چوکژمپ مپŒم€پ1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)مپ®700ه¹´ç¥مپ§مپ¯ç¤¾é مپ«ن¸‡çپ¯مپŒوژ²مپ’م‚‰م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚م€ژهŒ—é‡ژèھŒم€ڈمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨ç››ه¤§مپ«çپ¯وکژمپŒن¾›مپˆم‚‰م‚Œمپںمپ®مپ¯1852ه¹´(هک‰و°¸5ه¹´)مپ®950ه¹´ç¥مپ§25و—¥é–“مپ§ه…¬و¦ه؛¶و°‘مپ‹م‚‰56ن¸‡6500çپ¯مپŒن¾›مپˆم‚‰م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)مپ®1000ه¹´ç¥م‚‚ç››ه¤§مپ«çپ¯وکژمپŒن¾›مپˆم‚‰م‚Œم€پن¸‡çپ¯ç¥مپ®هگچ称مپŒه®ڑç€مپ—مپںمپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚

| ه¹´ç¥ | ه¹´هڈ· | وœˆو—¥ | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|

| 50ه¹´ç¥ | 952ه¹´(ه¤©وڑ¦6ه¹´) | ||

| 100ه¹´ç¥ | 1002ه¹´(é•·ن؟4ه¹´) | ||

| 150ه¹´ç¥ | 1052ه¹´(و°¸و‰؟7ه¹´) | ||

| 200ه¹´ç¥ | 1102ه¹´(ه؛·ه’Œ4ه¹´) | ||

| 250ه¹´ç¥ | 1152ه¹´(ن»په¹³2ه¹´) | ||

| 300ه¹´ç¥ | 1202ه¹´(ه»؛ن»پ2ه¹´) | ||

| 350ه¹´ç¥ | 1252ه¹´(ه»؛é•·4ه¹´) | ||

| 400ه¹´ç¥ | 1302ه¹´(ن¹¾ه…ƒ1ه¹´) | ||

| 450ه¹´ç¥ | 1352ه¹´(و£ه¹³7ه¹´/و–‡ه’Œ1ه¹´) | ||

| 500ه¹´ç¥ | 1402ه¹´(ه؟œو°¸9ه¹´) | ||

| 550ه¹´ç¥ | 1452ه¹´(ن؛«ه¾³1ه¹´) | ||

| 600ه¹´ç¥ | 1502ه¹´(و–‡ن؛€2ه¹´) | ||

| 650ه¹´ç¥ | 1552ه¹´(ه¤©و–‡21ه¹´) | ||

| 700ه¹´ç¥ | 1602ه¹´(و…¶é•·7ه¹´) | 2وœˆ25و—¥ | هŒ—é‡ژèپ–ه»ںن¸ƒç™¾ه¹´ن¸‡هڈ¥ن¼ڑه®ںو–½م€‚و•°مپˆ700ه¹´م€‚ |

| 700ه¹´ç¥ | 1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´) | 社é مپ«ن¸‡ç‡ˆمپŒوژ²مپ’م‚‰م‚Œم‚‹ï¼ˆم€ژه›³éŒ²هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®ن؟،ن»°مپ¨هگچه®م€ڈه¹´è،¨ï¼‰م€‚و؛€700ه¹´م€‚ | |

| 750ه¹´ç¥ | 1652ه¹´(و‰؟ه؟œ1ه¹´) | 2وœˆ25و—¥ | ه¾،ه؟Œو³•و¥½ن¸‡هڈ¥ه®ںو–½ï¼ˆهŒ—é‡ژو–‡هڈ¢ï¼‰م€‚مپ“مپ®ه¹´ه‰چç”°ه®¶ن»£و‹م€په¤ھهˆ€ه¥‰ç´چمپ®و™‚م€پ雷鳴震ه‹•مپ®ه¥‡ç‘مپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†ï¼ˆهٹ 賀藩هڈ²و–™ï¼‰م€‚ |

| 800ه¹´ç¥ | 1702ه¹´(ه…ƒç¦„15ه¹´) | 2وœˆ25و—¥ | ه¾،ه؟Œو³•و¥½ن¸‡هڈ¥ه®ںو–½ï¼ˆهŒ—é‡ژو–‡هڈ¢ï¼‰م€‚هچپن¸‡ç‡ˆن¾›م‚’ه®ںو–½م€‚2وœˆ25و—¥م€په‰چç”°ه®¶ه‰چç”°ن؟®çگ†مپŒن»£و‹م€پهˆ€ه‰£ï¼ˆن»£é‡‘10وڑ)م€پ白éٹ€2000ن¸،م‚’ه¥‰ç´چ(هٹ 賀藩هڈ²و–™ï¼‰م€‚ |

| 850ه¹´ç¥ | 1752ه¹´(ه®وڑ¦2ه¹´) | 2وœˆ25و—¥ | ه¾،ه؟Œو³•و¥½ن¸‡هڈ¥ه®ںو–½ï¼ˆهŒ—é‡ژو–‡هڈ¢ï¼‰م€‚ه‰چç”°ه·¦é–€مپŒن»£و‹م€‚ه¤ھهˆ€ه¥‰ç´چ(ن»£é‡‘20وڑ)م€پ白éٹ€200وڑم‚’ه¥‰ç´چ |

| 900ه¹´ç¥ | 1802ه¹´(ن؛«ه’Œ2ه¹´) | 2وœˆ25و—¥ | ه¾،ه؟Œو³•و¥½ن¸‡هڈ¥ه®ںو–½ï¼ˆهŒ—é‡ژو–‡هڈ¢ï¼‰م€‚ه‰چç”°ه®¶ن»£و‹م€‚ |

| 950ه¹´ç¥ | 1852ه¹´(هک‰و°¸5ه¹´) | 2وœˆ1و—¥ï½25و—¥ | 2وœˆ15و—¥مپ«ه‹…ن¼ڑم‚’è،Œمپ£مپںم€‚ه‹…ن½؟ه؛ƒو©‹هں؛è±ٹم€پو£è¦ھç”؛ن¸‰و،ن¸ç´چ言م€‚25و—¥é–“مپ§ه…¬و¦ه؛¶و°‘مپ‹م‚‰56ن¸‡6500çپ¯مپŒن¾›مپˆم‚‰م‚Œمپںم€‚(هŒ—é‡ژèھŒï¼‰ |

| 1000ه¹´ç¥ | 1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´) | 3وœˆ25و—¥ï½5وœˆ13و—¥ | ç·ڈ計100ن¸‡çپ¯م‚’ن¾›مپˆمپںم€‚وکژو²»ه¤©çڑ‡مپ‹م‚‰ه¥‰ه¹£مپŒمپ‚م‚ٹم€پ賀陽ه®®م€پن¹…邇ه®®مپ‹م‚‰م‚‚ه¹£ه¸›مپŒه¥‰م‚‰م‚Œمپں(هŒ—é‡ژèھŒï¼‰م€‚è¨که؟µن؛‹و¥مپ®مپںم‚پهŒ—é‡ژن¼ڑم‚’è¨ç«‹مپ—م€په¢ƒه†…و•´ه‚™مپھمپ©ه®ںو–½ï¼ˆوœھ見م€ژه¤©و؛€ه®®هچƒه¹´ç¥هŒ—é‡ژن¼ڑèھŒم€ڈ)م€‚مپ“مپ®é ƒمپ‹م‚‰م€Œه¤§ن¸‡çپ¯ç¥م€چمپ¨مپ„م‚ڈم‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںمپ‹م€‚ |

| 1025ه¹´ç¥ | 1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´) | è«’é—‡مپ®مپںم‚پ1ه¹´ه»¶وœںم€‚م€ژه¤©و؛€ه®®هچƒن؛Œهچپن؛”ه¹´ç¥هŒ—é‡ژن¼ڑè¦پèھŒم€ڈهˆٹè،Œم€‚ | |

| 1050ه¹´ç¥ | 1952ه¹´(وکه’Œ27ه¹´) | 3وœˆ20و—¥ï½4وœˆ13و—¥ | ن¸ٹن¸ƒè»’مپ®م€ŒهŒ—é‡ژم‚’مپ©م‚ٹم€چه§‹مپ¾م‚‹م€‚ |

| 1075ه¹´ç¥ | 1977ه¹´(وکه’Œ52ه¹´) | 3وœˆ18و—¥ï½4وœˆ3و—¥ | 3وœˆ25و—¥مپ«ه¤§ç¥م‚’هں·è،Œم€‚م€ژهŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®هڈ²و–™م€ڈم‚’هˆٹè،Œم€‚ |

| 1100ه¹´ç¥ | 2002ه¹´(ه¹³وˆگ14ه¹´) | 3وœˆ6و—¥ï½27و—¥ | 3وœˆ25و—¥ه¤§ç¥م€‚ه¹³وˆگمپ®ه¤©çڑ‡مپ‹م‚‰ه¥‰ه¹£م€‚ |

| 1125ه¹´ç¥ | 2027ه¹´(ن»¤ه’Œ9ه¹´) |

ç”»هƒڈ

èٹ±ه±±ه¤©çڑ‡é™µم€پن؛Œو،ه¤©çڑ‡é™µمƒ»ن¸‰و،ه¤©çڑ‡é™µمپ¸مپ®éپ“و¨™م€‚ |

||

| ن¸ٹن¸ƒç¤¾ | 1ن¼ٹه‹¢ç¥ه®®

| 2çں³و¸…و°´ه…«ه¹،ه®®

| 3賀茂ç¥ç¤¾ ن¸ٹ賀茂ç¥ç¤¾مƒ»ن¸‹é´¨ç¥ç¤¾

| 4و¾ه°¾ه¤§ç¤¾

| 5ه¹³é‡ژç¥ç¤¾

| 6ن¼ڈ見稲èچ·ه¤§ç¤¾

| 7وک¥و—¥ه¤§ç¤¾

| ||

| ن¸ن¸ƒç¤¾ | 8ه¤§هژںé‡ژç¥ç¤¾

| 9ه¤§ç¥ç¥ç¤¾

| 10çں³ن¸ٹç¥ه®®

| 11ه¤§ه’Œç¥ç¤¾

| 12ه؛ƒç€¬ه¤§ç¤¾

| 13é¾چç”°ه¤§ç¤¾

| 14ن½ڈهگ‰ه¤§ç¤¾

| ||

| ن¸‹ه…«ç¤¾ | 15و—¥هگ‰ه¤§ç¤¾

| 16و¢…ه®®ه¤§ç¤¾

| 17هگ‰ç”°ç¥ç¤¾

| 18ه؛ƒç”°ç¥ç¤¾

| 19ه…«ه‚ç¥ç¤¾

| 20هŒ—é‡ژه¤©و؛€ه®®

| 21ن¸¹ç”ںه·ن¸ٹç¥ç¤¾ ن¸ٹ社مƒ»ن¸ç¤¾مƒ»ن¸‹ç¤¾

| 22貴船ç¥ç¤¾

| |