|

ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |

歴代の宮都

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2023年10月21日 (土)

(歴代天皇宮跡から転送)

歴代天皇の宮都。大極殿(宮城の正殿)、紫宸殿(内裏の正殿)も参照。 神事もたびたび行われていたが、数々の仏事も行われていた。殿舎を神社のために転用することは一部を除いてほとんどなかったが、皇宮を仏教法会の場としたり、皇宮そのものを寺院として喜捨したり、あるいは寺院に殿舎を移築したりすることは数多くみられる。このような史実について現代の評論家は「意外なことに天皇家は仏教と密接な関係があり、神道原理主義者が隠してきた」というかもしれないが、明治以来、学術的研究が進められ、発表されてきており、単に日本宗教史に興味がない評論家がいるだけだろう。

目次 |

都城

- (飛鳥):

- 藤原京:持統8年(694)12月から和銅3年(710)3月まで約15年間使われた。持統天皇、文武天皇、元明天皇の3代の都。新益京。

- 平城京:和銅3年(710)3月から延暦3年(784)11月まで約70年間使われた。ただし、天平12年(740)12月から天平17年(745)5月までの約5年半の間は聖武天皇により恭仁京、難波京に宮都が一時的に移っていた。また弘仁元年(810)9月6日、平城上皇が平安京から平城京への遷都を図ったことがある。

- 恭仁京:天平12年(740)12月15日から造営に着手。造営途中で天平16年(744)2月、難波京に遷都した。聖武天皇による設置。未完成のまま3年余りで放棄された。

- 難波京:大化元年(645)12月に置かれた孝徳天皇の長柄豊碕宮に始まるが、京域の存在を確認できるのは奈良時代の天平6年(734)頃完成した後期難波宮から。正式に宮都が置かれたのは長柄豊碕宮の期間と聖武天皇の天平16年(744)2月から翌年5月までの1年余りのみ。約150年間使われたが、ほとんどの期間は副都だった。奈良時代末か平安時代初頭に廃絶した。

- 長岡京:延暦3年(784)11月11日から延暦13年(794)10月まで約10年間使われた。桓武天皇が設置。

- 平安京:延暦13年(794)10月22日に桓武天皇が設置。福原遷都など一部の例外を除いて明治2年(1869)まで約1080年間、都が置かれた。しかし、正殿である大極殿は治承元年(1177)4月の火災を最後に再建されず、角田文衛は「律令制的な宮都として繁栄したのは、承久2年(1220)ころまで」と述べる(国史大辞典)。天皇の住居である内裏も安貞元年(1227)4月11日の京都大火による焼失で廃絶した。以後は貴族の邸宅を転用した里内裏が皇宮として機能した。

- 福原京:治承4年(1180)6月から11月まで安徳天皇が設置。わずか5カ月のみ置かれた。平清盛政権による強行だが時勢を得られず、ほとんどの貴族や武家は平安京に留まったとみられる。

- (東京):

皇宮

伝説時代・上代

- 橿原宮:奈良県橿原市畝傍町。伝承地に橿原神宮がある。

- 穴門豊浦宮:山口県下関市長府宮の内町。忌宮神社が伝承地。

- 筑紫橿日宮:福岡県福岡市東区香椎。香椎宮が伝承地。

- 楠葉宮:大阪府枚方市楠葉丘。河内国交野郡にあった継体天皇の皇宮。伝承地は大阪府枚方市の貴船神社(交野天神社境内)。

飛鳥時代

- 飛鳥豊浦宮:奈良県明日香村豊浦。推古天皇の皇宮。大和国高市郡。宮跡は豊浦寺となった。

- 小墾田宮:奈良県明日香村。

- 飛鳥岡本宮:奈良県明日香村。

- 田中宮:奈良県橿原市田中町。

- 厩坂宮:奈良県橿原市

- 百済宮:奈良県北葛城郡広陵町百済か。

- 飛鳥板蓋宮:奈良県明日香村。

- 難波長柄豊崎宮:大阪府大阪市中央区。北区の豊崎神社が伝承地。

- 飛鳥川原宮:奈良県明日香村。

- 後飛鳥岡本宮:奈良県明日香村。

- 大津宮:滋賀県大津市神宮町周辺。大津京という表現もあるが「京域」は作られなかったとみられている。

- 飛鳥浄御原宮:奈良県明日香村。

- 藤原宮:奈良県橿原市。

奈良時代

- 藤原宮:奈良県橿原市。

- 難波宮:大阪府大阪市中央区。

- 平城宮:奈良県奈良市。

- 恭仁宮:京都府木津川市加茂町例幣。聖武天皇の皇宮。

- 難波宮:大阪府大阪市中央区。

- 紫香楽宮:滋賀県甲賀市信楽町黄瀬付近。聖武天皇の離宮。正式な都ではなかったが、天皇が拠点として滞在し、実質的な都だった。

- 長岡宮:京都府長岡京市・向日市。

平安時代以後

里内裏

- 堀河院:藤原兼通の邸宅。里内裏の初例。京都府京都市中京区。円融天皇が貞元元年(976)5月から約1年間使用。その後、白河天皇、堀河天皇が使った。堀河第。堀川殿。堀川院。

- 一条院:藤原詮子(東三条院)の邸宅。京都府京都市上京区。一条天皇、後一条天皇が使用。後朱雀天皇と後冷泉天皇も一時使用した。大宮院。

- 東三条院:藤原氏氏長者の邸宅。摂関家本邸。藤原道長や藤原詮子ら。京都府京都市中京区。近衛天皇、後白河天皇の里内裏となった。その他、一条天皇、三条天皇が行幸。東三条殿。

- 枇杷殿:藤原道長の邸宅。京都府京都市上京区。一条天皇、三条天皇が使用。

- 高陽院:藤原頼通の邸宅。京都府京都市上京区中京区。後冷泉天皇、後三条天皇、白河天皇、堀河天皇、鳥羽天皇の里内裏となった。後鳥羽上皇が倒幕の謀議を開いたのもこの邸宅という。賀陽院。

- 四条院:近衛天皇の里内裏。四条東洞院第。四条殿。四条内裏。

- 六条院:白河天皇の里内裏。のち六条御堂となり、やがて京都・万寿寺となる。六条内裏。

- 大炊殿:大炊御門北東洞院西にあった。藤原基忠の邸宅。鳥羽天皇の里内裏。白河上皇の仙洞御所でもあった。大炊御門東洞院殿。

- 大炊殿:大炊御門北東洞院東にあった。上記を移築。鳥羽天皇の里内裏。

- 大炊殿:大炊御門北富小路西にあった。現在の京都地方裁判所の地。九条兼実が住んだこともある。後鳥羽天皇、土御門天皇、順徳天皇の里内裏。後鳥羽上皇、土御門上皇、順徳上皇の仙洞御所ともなった。後鳥羽天皇はここで土御門天皇に譲位した。大炊御門富小路殿。

- 大炊殿:藤原師実の邸宅。堀河天皇の里内裏。白河上皇御所。大炊御門殿。洞院殿。

- 大炊殿:藤原長実の邸宅。白河法皇御所。のち後嵯峨上皇の御所。大覚寺統の里内裏となる。大炊御門万里小路殿。万里小路殿。

- 大炊殿:後鳥羽上皇御所。土御門上皇御所。大炊御門京極殿。京極殿。春日殿。

- 高松殿:京都府京都市中京区津軽町。小一条院、白河上皇、鳥羽上皇、後白河天皇の御所。

- 土御門烏丸殿:鳥羽天皇、崇徳天皇、近衛天皇の里内裏。当初から平安宮内裏を模して建設された里内裏の初例。土御門内裏。

- 閑院:京都府京都市中京区。後鳥羽天皇以後8代が使用。

- 冷泉富小路殿:後深草天皇の里内裏。持明院統の里内裏。

- 二条富小路殿:冷泉富小路殿の跡地に平安宮内裏に準じて建設された。花園天皇、後醍醐天皇、光厳天皇の里内裏。富小路殿。二条富小路内裏。

- 二条殿:藤原教通の邸宅。後朱雀天皇の里内裏。後三条上皇、鳥羽上皇の御所。崇徳天皇の里内裏。後鳥羽上皇の御所。

- 二条高倉殿:大覚寺統の里内裏。二条殿の跡地に造営。亀山天皇、後宇多天皇、伏見天皇、後二条天皇の里内裏。二条高倉内裏。

- 土御門京極殿:藤原道長所有の邸宅。跡地は現京都御苑内大宮御所の北側付近。後一条天皇、後朱雀天皇、後冷泉天皇の里内裏。三天皇の生家でもある。上東門第。土御門殿。

- 土御門東洞院殿:藤原邦綱の邸宅。現在の京都御所の原型。即位前の堀河天皇の御所。六条天皇、高倉天皇の里内裏。花園天皇、光厳天皇の里内裏となりここで即位した。正親町殿。

- 五条東洞院殿:藤原実長の邸宅。六条天皇の里内裏。五条殿。

- 五条東洞院殿:藤原邦綱の邸宅。高倉天皇、安徳天皇の里内裏。安徳天皇が即位した場所。五条殿。

- 五条大宮内裏:後嵯峨上皇の御所。後深草天皇、亀山天皇の里内裏。五条殿。大宮殿。

離宮・行宮・頓宮など

上代

- 生葉行宮:景行天皇の行宮。筑後国生葉郡。

- 高羅行宮:景行天皇の行宮。筑後国。福岡県久留米市高良山。『肥前国風土記』に登場。

- 長渚浜行宮:景行天皇の行宮。熊本県玉名郡長洲町長洲。『肥前国風土記』『肥後国風土記』に登場。『日本書紀』景行18年6月に関連記述。

- 高田行宮:景行天皇の行宮。筑後国三毛郡。福岡県大牟田市。『日本書紀』に登場。景行18年7月。

- 長峡行宮:景行天皇の行宮。福岡県行橋市。『日本書紀』に登場。「京都郡」の語源とされる。

- 志式島行宮:景行天皇の行宮。長崎県平戸市。『肥前国風土記』に登場。

- 狭山行宮:景行天皇の行宮。佐賀県鳥栖市。『肥前国風土記』に登場。

- 宇佐海浜行宮:景行天皇の行宮。大分県宇佐市。『肥前国風土記』に登場。

- 高屋宮:景行天皇の行宮。宮崎県西都市。『日本書紀』に登場。

- 球覃行宮:景行天皇の行宮。豊後国直入郡。大分県竹田市周辺。『豊後国風土記』に登場。日本書紀にも符合する記述。

- 泳宮:景行天皇の行宮。岐阜県可児市久々利。『日本書紀』に登場。景行4年2月行幸。

- 浮島行宮:景行天皇の行宮。安房国。千葉県。「高橋氏文」に登場。

- 大隅宮:応神天皇の離宮。跡地に大隅神社。

- 葉田葦守宮:応神天皇の離宮。跡地に葦守八幡宮。

- 二槻離宮:

- 倉橋離宮:奈良県桜井市倉橋。

- 菟道離宮:跡地は宇治神社周辺。桐原日桁宮。

- 吉野離宮:跡地は宮滝遺跡。芳野離宮。

- 茅渟宮:允恭天皇の離宮。跡地は大阪府泉佐野市上之郷周辺と考えられている。

- 子代離宮:孝徳天皇の離宮。

- 蝦蟇行宮:孝徳天皇の離宮。大阪府大阪市天王寺区高津付近と考えられている。

- 山崎宮:京都府乙訓郡大山崎町。孝徳天皇の離宮。

- 春日離宮:元明天皇の離宮。平城京遷都直前。

- 日雄離宮:天武天皇の離宮。跡地は桜本坊。

- 信濃行宮:天武天皇の行宮。使われずか。日本書紀。

- 阿胡行宮:持統天皇の行宮。三重県鳥羽市。

- 島宮:奈良県高市郡明日香村。

- 飛鳥河辺行宮:奈良県高市郡明日香村。

- 開聞離宮:天智天皇の離宮。枚聞神社の前身。

- 朝倉橘広庭宮:斉明天皇の行宮。

- 石湯行宮:斉明天皇の行宮。

奈良時代

- 楊梅宮:平城宮内にあった離宮。宇奈太理坐高御魂神社周辺か。

- 竹原井頓宮:元正天皇、聖武天皇らの離宮。

- 智識寺南行宮:

- 由義宮:弓削行宮

- 河内離宮:孝謙天皇の離宮。『万葉集』に登場。

- 甕原離宮:元明天皇・聖武天皇の離宮。恭仁宮の前身。瓶原離宮、三日原離宮。

- 聖武天皇の離宮は多数あり。

- 和泉宮:元正天皇の離宮。茅渟宮とは異なるという。和泉国府近くにあったと考えられ、大阪府和泉市府中町御館森付近と推定されている。珍努宮。智努離宮。

- 飽波宮:称徳天皇の離宮。跡地は奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南の上宮遺跡が有力。また奈良県生駒郡安堵村東安堵の飽波神社周辺も候補とされる。飛鳥時代の飽浪葦垣宮の後身と考えられている。

- 鎌垣行宮:称徳天皇の行宮。和歌山県紀の川市粉河。

- 深日行宮:称徳天皇の行宮。大阪府岬町。

- 保良宮:孝謙天皇の離宮。

- 岡田離宮:元明天皇の離宮。岡田鴨神社周辺か。山城国相楽郡賀茂郷。

平安時代

| 名称 | 所在地 | 天皇・上皇 | 期間 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

交野離宮 <百済寺跡> | 大阪府枚方市中宮西之町 | 桓武天皇 | 0000頃-0000頃 | 大阪府枚方市中宮西之町。桓武天皇の離宮。百済寺・百済王神社が伝承地。 |

| 五条院 | 所在地不詳 | 桓武天皇 | 所在地不詳。桓武天皇の離宮。五条宮、東五条院と同一かは不明。 | |

| 日根行宮 | 大阪府泉佐野市日根野付近 | 桓武天皇 | 大阪府泉佐野市日根野あたりか。桓武天皇の行宮。 | |

萱御所 <不退寺> | 奈良県奈良市法蓮町 | 平城上皇 | 奈良県奈良市法蓮町。平城上皇の離宮。不退寺の前身。 | |

嵯峨院 <大沢池> | 京都府京都市右京区嵯峨 | 嵯峨天皇 | 京都府京都市右京区嵯峨。嵯峨天皇の離宮。大覚寺の前身。大沢池は嵯峨院時代に築かれたという。 | |

| 河陽宮 | 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷 | 嵯峨天皇 淳和天皇 仁明天皇 | 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷。嵯峨天皇、淳和天皇、仁明天皇が行幸した。跡地に離宮八幡宮 | |

| 冷泉院 | 京都府京都市中京区二条城町 | 嵯峨天皇 仁明天皇 文徳天皇 陽成上皇 村上天皇 冷泉上皇 後冷泉天皇 | 京都府京都市中京区二条城町。現在の二条城のあたり。冷然院。鎮守社の京都・中山神社が現存。 | |

朱雀院 | 京都府京都市中京区壬生花井町 | 嵯峨上皇 宇多上皇 朱雀上皇 村上天皇 | 京都府京都市中京区壬生花井町。嵯峨上皇の離宮。鎮守社の朱雀院・隼神社が現存。 | |

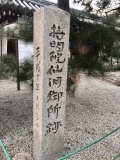

淳和院 | 京都府京都市右京区西院高山寺町付近 | 淳和天皇 | 京都府京都市右京区西院高山寺町付近。淳和天皇の離宮。通称は西院(地名として残る)。南池院。鎮守社の西院春日神社が残る。高山寺に石碑。 | |

紫野院 <ゆかりの雲林院> | 京都府京都市北区紫野 | 淳和天皇 仁明天皇 | 京都府京都市北区紫野。淳和天皇・仁明天皇の離宮。現在の大徳寺の地。雲林院が後身。 | |

| 渚院 | 大阪府枚方市渚 | 文徳天皇 | 大阪府枚方市渚。文徳天皇の離宮。大阪府枚方市渚。渚の院。 | |

清和院 | 京都府京都市上京区 | 清和天皇 | 京都府京都市上京区。清和天皇の御所。後身寺院と伝える清和院が現存する。 | |

| 粟田院 | 京都府京都市左京区粟田付近 | 清和天皇 | 京都府京都市左京区粟田付近。跡地不詳。清和天皇の崩御の地。山城・円覚寺となった。清和天皇火葬塚も関連する伝承地。 | |

| 宇治院 | 京都府宇治市宇治蓮華 | 陽成天皇 宇多天皇 | 京都府宇治市宇治蓮華。陽成天皇、宇多天皇の離宮。現在の平等院の地。 | |

| 六条院 | 不詳 | 光孝天皇 白河天皇 | 京都府京都市下京区塗師屋町付近か。光孝天皇の生誕地。白河天皇の離宮。釣殿院、釣殿宮。 | |

宇多天皇離宮 <仁和寺金堂> | 京都市右京区御室大内 | 宇多天皇 | 京都市右京区御室大内。仁和寺の前身。 | |

| 鳥養院 | 大阪府摂津市鳥飼上 | 宇多天皇 | 大阪府摂津市鳥飼上。宇多天皇の離宮。跡地の推定地に石碑が立つ。 | |

亭子院 <移転現存する鎮守の道祖神社> | 京都府京都市下京区紅葉町 | 宇多法皇 | 京都府京都市下京区紅葉町。宇多法皇の離宮。寺院亭子院となる。鎮守社の亭子院・道祖神社が現存。 |

院政時代

| 名称 | 所在地 | 天皇・上皇 | 期間 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

白河殿 | 京都府京都市左京区岡崎 | 白河天皇 | 京都府京都市左京区岡崎。白河天皇の離宮。広大な敷地を占め、六勝寺や数々の御堂が建てられたがいずれも現存しない。 | |

鳥羽離宮 | 京都府京都市伏見区 | 白河上皇 鳥羽上皇 後白河上皇 | 京都府京都市伏見区。白河上皇・鳥羽上皇・後白河上皇の離宮。広大な敷地を占めた。城南離宮、鳥羽殿とも。鎮守社の城南宮が現存。天皇陵が散在する。 | |

| 法住寺殿 | 京都府京都市東山区三十三間堂廻町周辺 | 後白河天皇 | 京都市東山区三十三間堂廻町周辺。後白河天皇の離宮。御堂の蓮華王院三十三間堂や鎮守社の新熊野神社・新日吉神社が現存。 | |

| 寺江頓宮 | 兵庫県尼崎市杭瀬寺島 | 安徳天皇 | 兵庫県尼崎市杭瀬寺島。跡地に石碑がある。 | |

| 屋島行宮 | 香川県高松市屋島東町 | 安徳天皇 | 香川県高松市屋島東町。跡地に讃岐・安徳天皇社がある。 | |

水無瀬殿 <水無瀬神宮> | 大阪府三島郡島本町広瀬 | 後鳥羽上皇 | 大阪府三島郡島本町広瀬。後鳥羽上皇の離宮。跡地に水無瀬神宮がある。 | |

禅林寺殿 <南禅寺南禅院> | 京都府京都市左京区南禅寺福地町 | 亀山上皇 | 京都市左京区南禅寺福地町。亀山上皇の離宮。禅林寺の近くに設けられた。南禅寺の前身。 | |

亀山殿 <天龍寺方丈> | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 | 亀山上皇 後嵯峨上皇 | 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町。亀山上皇・後嵯峨上皇の離宮。臨川寺、天龍寺の前身。 | |

柳殿 <跡地にある後宇多天皇髪塔> | 京都府京都市右京区太秦安井池田町 | 後宇多上皇 | 京都府京都市右京区太秦安井池田町。後宇多上皇の離宮。龍翔寺の前身。跡地に後宇多天皇髪塔や礼子内親王墓がある。 | |

| 花園離宮 | 京都府京都市右京区花園 | 花園上皇 | 京都府京都市右京区花園。花園上皇の離宮。妙心寺の前身。萩原殿。 |

南北朝時代

| 名称 | 所在地 | 天皇・上皇 | 期間 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

持明院殿 | 京都府京都市上京区安楽小路町 | 後高倉院守貞親王 | 京都府京都市上京区安楽小路町。持明院統の拠点。跡地に光照院門跡がある。 | |

大覚寺殿 <大覚寺> | 京都府京都市右京区嵯峨 | 後宇多上皇 | 京都府京都市右京区嵯峨。大覚寺統の拠点。大覚寺を御所とした。 | |

伏見殿 <ゆかりの大光明寺> | 京都府京都市伏見区桃山町泰長老 | 京都府京都市伏見区桃山町泰長老。現在の皇室につながる伏見宮家の拠点。現在の大光明寺陵のあたりにあった。離宮に建てられた大光明寺が相国寺内に移転して現存する。 | ||

| 小島頓宮 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町小島 | 後光厳天皇 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町小島。後光厳天皇の頓宮。南朝の京都侵攻にあたり、足利義詮が奉じて設けた。美濃・瑞巌寺。 | |

| 垂井頓宮 | 岐阜県不破郡垂井町垂井 | 後光厳天皇 | 岐阜県不破郡垂井町垂井。後光厳天皇の頓宮。 | |

| 太平寺行宮 | 滋賀県米原市伊吹 | 光厳天皇 後伏見上皇 花園上皇 | 滋賀県米原市伊吹。 光厳天皇・後伏見上皇・花園上皇の行宮。 | |

| 馬場殿 | 京都府京都市・二条高倉 | 後醍醐天皇 | 後醍醐天皇の離宮。二条高倉にあった。 | |

吉野行宮 <金峰山寺蔵王堂> | 奈良県吉野郡吉野町吉野山 | 後醍醐天皇 | 奈良県吉野郡吉野町吉野山。金輪王寺。 | |

| 賀名生行宮 | 奈良県五條市西吉野村賀名生 | 後醍醐天皇 後村上天皇 長慶天皇 後亀山天皇 | 奈良県五條市西吉野村賀名生。 | |

| 男山行宮 | 京都府八幡市八幡 | 後村上天皇 | 京都府八幡市八幡。石清水八幡宮付近。後村上天皇の行宮。 | |

観心寺行宮 | 大阪府河内長野市寺元 | 後村上天皇 | 大阪府河内長野市寺元。観心寺。 | |

住吉行宮 | 大阪府大阪市住吉区墨江 | 後村上天皇 長慶天皇 | 大阪府大阪市住吉区墨江。住吉大社付近。後村上天皇の行宮。 | |

栄山寺行宮 | 奈良県五條市小島町 | 後村上天皇 長慶天皇 後亀山天皇 | 奈良県五條市小島町。栄山寺。後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇の行宮。 | |

| 天野行宮 | 大阪府河内長野市天野 | 後村上天皇 光厳上皇 光明上皇 崇光上皇 長慶天皇 | 大阪府河内長野市天野。天野山金剛寺。 |

近世

近代

- 京都御所

- 赤坂離宮:

- 修学院離宮:

- 浜離宮:

- 芝離宮:

- 霞ケ関離宮:

- 二条離宮:二条城

- 名古屋離宮:名古屋城

- 武庫離宮:明治天皇、大正天皇の離宮。兵庫県神戸市須磨区。須磨離宮公園となる。

- 桂離宮

- 箱根離宮

皇族の離宮

- 小野離宮:後冷泉天皇皇后藤原歓子の離宮。京都府京都市左京区市原野。常寿院という寺院になる。

- 離宮:円融天皇皇后東三条女院(藤原詮子)の離宮。真正極楽寺となる。

- 高倉宮御所:以仁王の御所。

- 斎宮邸

- 門跡

- 宮家

- 斎宮寮