|

ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |

北海道神宮

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2022年11月9日 (水)

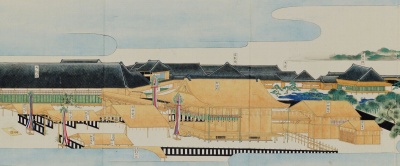

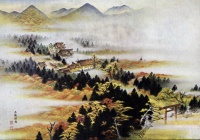

北海道神宮(ほっかいどう・じんぐう)は、北海道札幌市中央区宮ケ丘(石狩国札幌郡)にある開拓三神信仰の神社。祭神は大国魂神・大己貴神・少彦名神・明治天皇。開拓地北海道の総鎮守。戦後に明治天皇が合祀され、神宮号が与えられた。市街地に御旅所北海道神宮頓宮がある。旧称は札幌神社。境内に開拓神社がある。官幣大社・別表神社。

目次 |

奉斎

- 大国魂神

- 大己貴神

- 少彦名神

- 明治天皇

歴史

- 幕末:近藤重蔵、石狩要害論を提言。石狩川の水運で全域につながる利点を考慮した。

- 幕末:松浦武四郎、6回の踏査を踏まえ、札幌豊平のあたりに開拓の拠点となる大府の候補地として箱館奉行に提言。

- 1868年(明治1年)3月9日:明治政府、蝦夷地開拓を決定し、元佐賀藩主鍋島直正を開拓督務に任命。神祇事務局権判事植松雅言が蝦夷地への神社創建を建言。

- 1869年(明治2年)5月18日:箱館戦争終結。

- 1869年(明治2年)7月8日:開拓使、民部省に設置。長官鍋島直正、判官島義勇ら任命。石狩府建設を決定。

- 1869年(明治2年)8月:開拓使、太政官の直轄となる。

- 1869年(明治2年)8月25日:開拓使長官に東久世通禧任命。

- 1869年(明治2年)8月15日:蝦夷地を北海道と改称。11国86郡を設置。

- 1869年(明治2年)8月27日:神祇官から開拓使に祭神通知。島義勇は祭神案として大名持神・少彦名神・阿倍比羅夫の3柱を示していたという。

- 1869年(明治2年)9月1日:明治天皇の命で、神祇伯中山忠能、神祇官神殿で「北海道鎮座神祭」(北海道開拓御祭典)を斎行。のちに札幌神社祭神となる三神の神霊を御霊代に鎮める。勅使として宮内権大丞四辻公賀が参向。開拓使東久世通禧ら23人参列。北海道神宮の創祀とされる。

- 1869年(明治2年)9月7日(5日?):御霊代を開拓使に託す。

- 1869年(明治2年)9月20日:開拓使一行、御霊代を奉じて英船テールス号で品川港から出港。

- 1869年(明治2年)9月25日:開拓使一行、函館到着。

- 1869年(明治2年)9月30日:開拓使出張所、函館に設置。

- 1869年(明治2年)10月1日:島義勇、函館を出発(東久世通禧は函館に留まる)。石狩地域(札幌)が大府建設に適切かどうか判断する目的もあった。この時、島義勇は御霊代を自ら背負って悪路を進んだとされる。

- 1869年(明治2年)10月12日:島義勇、小樽郡銭函村に到着。御霊代を開拓使銭函仮役所に奉安。

- 1869年(明治2年)10月23日:島義勇、石狩地域が大府建設にふさわしいと東京に報告。

- 1869年(明治2年)11月10日頃:島義勇、札幌に到着。14日頃から庁舎建設を始める。先に入植していた早山清太郎という人物の勧めで円山を鎮座地の候補地とする。

- 1869年(明治2年)12月3日:島義勇、完成したばかりの「札幌第一番御役宅」に御霊代を奉遷(この時まで銭函にあった?)。現在の現在の札幌市北2条西1丁目のあたりという。

- 1870年(明治3年)2月:島義勇、東京に召還される。4月2日大学少監に転任。神社創建は一旦停滞する。

- 1870年(明治3年)4月:開拓使仮本庁建設。

- 1870年(明治3年)5月15日:創成川のほとりの開拓使仮本庁の隣(札幌市北5条東1丁目)に仮社殿を奉斎。「一の宮」「勅祭社」と呼ばれた。

- 1871年(明治4年)4月頃:鎮座地が正式に円山に決定。

- 1871年(明治4年)5月14日:国弊小社に列格。神社名が正式に「札幌神社」となる。

- 1871年(明治4年)6月1日:東久世通禧、参拝。「勅祭社へ衣冠参詣」とあり、「勅祭社」と呼ばれていたことが分かる。

- 1871年(明治4年)6月:仮社殿造営開始。

- 1871年(明治4年)9月14日:円山の仮社殿に遷座。開拓判官岩村通俊が祭主となり、また禰宜菊池重賢が奉仕した。

- 1871年(明治4年):開拓使、郊外に神葬祭墓地の暁野墓地を開設。のち門前に祠(札幌祖霊神社)を創建。

- 1872年(明治5年)1月25日:官幣小社昇格。

- 1872年(明治5年)2月25日:6月15日をもって例祭日とする。

- 1872年(明治5年)5月:開拓使次官黒田清隆、函館でキリスト教が「蔓延」しているため教導職の派遣を要請。

- 1872年(明治5年)5月:開拓使、各地に産土神社の代わりに札幌神社遙拝所を建てるため、教部省に神鏡20面の鋳造を依頼。

- 1872年(明治5年)7月8日:社殿造営について教部省の問い合わせ(5月27日)に対し、予算逼迫のため(政府からの支給ではなく)開拓使予算で行うことを達す。

- 1872年(明治5年)10月:菊池重賢、翌年6月まで上京して社殿造営のことを政府と交渉する。

- 1873年(明治6年)7月9日:例祭が遅れて実施される。「全道の鎮守社」として祭政一致の国是に従い、官員や一般人に休業と遥拝式が命じられる。

- 1873年(明治6年)9月14日:宮司菊池重賢、教部省に官幣大社昇格を請願。以後、運動が続く。

- 1875年(明治8年):社務所に神職常駐する

- 1878年(明治11年):拝殿造営

- 1878年(明治11年)6月15日:市街地に神道事務局札幌中教院、開設。四柱(造化三神と天照大神)と分霊の神霊を札幌神社から神輿で奉遷(札幌まつりの起源とされる)。

- 1878年(明治11年)8月7日:札幌中教院、札幌神社遙拝所(のち北海道神宮頓宮)を兼ねる。

- 1879年(明治12年):神輿1基製作。

- 1881年(明治14年)9月1日:明治天皇北海道行幸につき、一等掌典心得の堤正誼が参向し神饌幣帛料を下賜。

- 1882年(明治15年)2月:開拓使廃止。函館県・札幌県・根室県を設置。

- 1883年(明治16年):北海道事業管理局を農商務省内に設置。

- 1885年(明治18年):暁野墓地の祠に札幌神社から大国主神分霊を迎えて東雲祠と称す(札幌祖霊神社)。

- 1886年(明治19年)1月:函館県・札幌県・根室県を廃止して北海道庁を設置。

- 1893年(明治26年):祭典区成立。4区に分ける。1899年(明治32年)8区となる。

- 1893年(明治26年)11月27日:官幣中社昇格。翌年1月14日昇格奉告祭。

- 1895年(明治28年):第一鳥居建立。

- 1899年(明治32年):神輿2基を奉納し3基となる。

- 1899年(明治32年)7月7日:官幣大社昇格(内務省告示第83号は7月19日)。

- 1899年(明治32年)9月1日:官幣大社昇格奉告祭。勅使として掌典竹屋光昭が参向。

- 1900年(明治33年):祭典区、年番制となる。

- 1900年(明治33年)11月10日:北海道庁、札幌神社神札の北海道全域頒布を告示。

- 1901年(明治34年):遥拝所、焼失。

- 1903年(明治36年)3月:社殿改築を申請

- 1910年(明治43年):仮殿遷座祭。社殿造営開始。

- 1910年(明治43年)11月17日:遥拝所再建。札幌神社頓宮と称す。札幌神社社殿旧材を用いる。

- 1911年(明治44年)8月25日:皇太子(大正天皇)参拝。

- 1912年(大正1年)5月:本殿上棟祭。

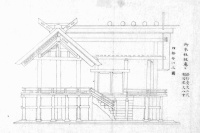

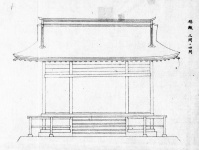

- 1913年(大正2年)10月5日:社殿造営され正遷座祭。伊勢神宮撤下古材を用いる。1871年(明治4年)以来、仮社殿だったが正式な社殿がようやく造営された。造営費総額約10万7400円のうちほとんどは官幣大社札幌神社造営会を設立して集めたもので、政府からの支給は各社共通金から2万1000円のみだった。

- 1920年(大正9年):表参道として北一条通を開削。

- 1922年(大正11年)7月12日:皇太子(昭和天皇)参拝。

- 1926年(昭和1年):札幌市に札幌敬神講社、円山町に円山敬神講社を設立。

- 1933年(昭和8年)12月17日:道会議員の池田新三郎が道会で、神宮号改称を最初に提唱。具体的に推進したのが宮司高松四郎となる。

- 1934年(昭和9年)5月22日:『北海タイムス』「札幌神社昇格運動順調」の見出しの記事で「北海道神宮」の文言がみえる。

- 1935年(昭和10年)12月6日:池田新三郎、道会で札幌神社への明治天皇合祀を主張。

- 1936年(昭和11年)10月7日:陸軍特別大演習の北海道行幸にあたり昭和天皇が参拝。初の天皇行幸。

- 1936年(昭和11年)12月26日:宮司高松四郎、明治天皇合祀・神宮号改称を請願。以後悲願となる。帝国議会でも取り上げられるが政府は「一天皇を祀る神社は一神社のみ」という原則を繰り返し、終始消極的だった。高松の転任と戦争激化で頓挫した。

- 1938年(昭和13年)5月1日:北海道拓殖銀行、本店屋上に穂多木神社創建。

- 1938年(昭和13年)8月15日:北海道庁長官石黒英彦の発案で開拓奉斎殿を建立し、開拓功労慰霊祭を執行した。

- 1938年(昭和13年)12月3日:改めて祭神36柱を選定し、開拓奉斎殿をもって開拓神社鎮座。

- 1940年(昭和15年):祭典区が行政区画にも適応され、札幌市の16の連合公区となる。

- 1941年(昭和16年):円山町が札幌市に合併。札幌敬神講社と円山敬神講社も合併。

- 1940年(昭和15年)9月6日:開拓神社、札幌神社末社となる。

- 1943年(昭和18年)6月25日:札幌鉱山監督局、局長久保喜八の提唱で開局50年記念に庁舎内に札幌鉱霊神社を創建。

- 1946年(昭和21年)4月20日:神社本庁に所属。

- 1947年(昭和22年)9月3日:頓宮に分霊を祀り末社とする。

- 1949年(昭和24年):札幌鉱霊神社、札幌神社内に遷座。

- 1950年(昭和25年):穂多木神社、札幌神社内に遷座。

- 1952年(昭和27年):明治天皇合祀と神宮号改称の運動を始める。

- 1954年(昭和29年)9月22日:開拓神社に依田勉三を合祀し祭神37柱となる。

- 1954年(昭和29年)12月26日:合祀改称について神社本庁に申請。

- 1955年(昭和30年)5月24日:東京の明治記念館で掌典職、神社本庁、明治神宮、町村金五(衆議院議員、のち北海道知事)、北海道神社庁、札幌神社が会談し方針を確認。

- 1961年(昭和36年)2月9日:札幌神社御造営奉賛会設立。総裁は知事町村金五。

- 1962年(昭和37年)3月8日:北海道神宮、神社本庁統理に「札幌神社に明治神宮を御増祀し北海道神宮と御改称方申請の件」提出。

- 1962年(昭和37年)8月21日:神社本庁統理、宮内庁に上奏取り計らいを願い出る。

- 1963年(昭和38年)6月6日:昭和天皇、合祀改称を「この日、ごれを御了承になる」(昭和天皇実録)。宮内庁長官官房宮発第321号により、同日、神社本庁統理に通知。

- 1964年(昭和39年)8月18日:神社本庁が承認。

- 1964年(昭和39年)9月8日:社殿竣工。

- 1964年(昭和39年)9月26日:明治天皇御霊代奉戴祭。御霊代は明治神宮から奉納されたもので、前日、神社本庁神殿で修祓の後、皇居で天覧。昭和天皇から明治天皇御料黄櫨染御袍下賜。神社本庁神殿で仮奉安の儀と承認書伝達式が行われた。この日、羽田空港から空路、北海道に奉遷され、ただちに札幌神社本殿に奉安された。

- 1964年(昭和39年)10月5日:明治天皇合祀。北海道神宮と改称。翌日、勅使の掌典高倉永輝が参向。

- 1968年(昭和43年):開拓神社大改修。開拓100年記念事業。

- 1974年(昭和49年)11月10日:大正造営の社殿、放火で焼失。

- 1978年(昭和53年):再建。

- 1979年(昭和54年):北海道神宮奉賛会、設立。

- 1984年(昭和59年)10月:表参道整備。

- 1988年(昭和63年):拝殿改修。

- 1989年(平成1年):開拓神社、本殿修復及び拝殿新築。

- 2018年(平成30年)8月10日:開拓神社修復正遷座祭。

境内

組織

大宮司・宮司

- 1梅津教知(1839-?)<1873-1873>:陸奥国仙台出身。1839年(天保10年)生。1868年(明治1年)12月15日、平田家に入門。三島神社主典を経て1873年(明治6年)2月28日、札幌神社宮司兼大講義(3月8日とも)。3月30日に大教院に意見書「北海道教法見込」を提出。結局現地に赴任しなかったとみられる。7月退職。1879年(明治12年)仙台で私立仙台女紅場を開設。のち金華山黄金山神社社司。没年不詳。妻の奥山照子は宮城女教院を経営。著書『公余秘抄』[1]。

- 2菊池重賢(1833-1900)<>:事実上の初代宮司。函館八幡宮社家の出身。1833年(天保4年)生。京都下鴨の吉田学館玉田司之助の子。1853年(嘉永6年)(菊池家に?)入籍。1871年(明治4年)札幌神社禰宜。1872年(明治5年)2月、札幌神社権宮司。1873年(明治6年)9月、札幌神社宮司。1875年(明治8年)退職。小樽住吉神社、石狩八幡宮、古平社なども創建。札幌に金刀比羅教会(現札幌八幡宮)を設立。1900年(明治33年)2月6日死去。70歳。

- 3大貫真浦(1850-1916)<1875-1880>:1875年(明治8年)から1880年(明治13年)まで札幌神社宮司。(略歴は、伏見稲荷大社#組織を参照)

- 4杉戸大角(生没年不詳)<1880-1887>:群馬県出身。1880年(明治13年)から1887年(明治20年)まで札幌神社宮司。

- 5阿由葉宗三郎(1862-1933)<1887-1890>:栃木県下都賀郡出身(北海道出身とも)。1862年(文久2年)生。1882年(明治15年)5月19日、札幌神社主典。1883年(明治16年)5月21日、札幌神社禰宜。1887年(明治20年)3月3日、札幌神社宮司(1月就任、2月退職は誤り)。1890年(明治23年)2月退職。北海道毎日新聞に入り記者となる。1893年(明治26年)5月、政論誌『北海民燈』創刊(のちの『小樽新聞』)。札幌区会議員。道会議員。市会議員。札幌市火災予防組合連合会会長。1933年(昭和8年)死去。札幌伏見稲荷神社に銅像がある。

- 6白野夏雲(1827-1900)<1890-1892,1893-1899>:甲斐国都留郡出身。1827年(文政10年)生。初名は今泉耕作。1872年(明治5年)2月、開拓使9等出仕となり、北海道物産調査を実施。のち内務省地理寮に移り各地を調査。1886年(明治19年)北海道庁属となり地名を調査。1889年(明治22年)北海道庁を退職。1890年(明治23年)2月、札幌神社宮司。1892年(明治25年)9月、一度退任するが1893年(明治26年)1月18日、札幌神社宮司再任。1899年(明治32年)9月退任。1900年(明治33年)(1899年(明治32年)?)9月8日死去。74歳。

- 7沢渡広孝(生没年不詳)<1899-1902>:東京府出身。修史局で『復古記』編纂に従事。宮内省掌典補を経て1899年(明治32年)12月5日、札幌神社宮司。1902年(明治35年)8月15日、真清田神社宮司。

- 阿久津真澄(生没年不詳)<1902-1907>:栃木県出身。1899年(明治32年)2月6日、唐沢山神社宮司。1902年(明治35年)8月15日、札幌神社宮司(1906年(明治39年)はあやまり)。1907年(明治40年)退職。

- 小村鄰(1848-1920)<>:下総古河出身。1848年(嘉永1年)生。古河藩士の子。戊辰戦争に従軍。1872年(明治5年)栃木神明宮祠官。復興した足利学校で教え、川上広樹に国学を学ぶ。日光二荒山神社権宮司、札幌神社宮司を歴任。神宮神部署神部。1900年(明治33年)、伊勢神宮禰宜。1914年(大正3年)4月14日、神宮神部署秋田支署長。1920年(大正9年)2月5日死去。73歳。

- 9額賀大直(1877-1961)<1907-1915>:明治後期から戦後直後まで活躍した神職。神社本庁長老。千葉県神社庁庁長。千葉県出身。額賀家は香取神宮の社家の一つ。1877年(明治10年)生。唐沢山神社宮司、寒川神社宮司を経て1907年(明治40年)7月23日札幌神社宮司。1915年(大正4年)3月20日、氷川神社宮司。のち浅間大社宮司、日光東照宮宮司、八坂神社宮司、住吉大社宮司、朝鮮神宮宮司、香取神宮宮司を歴任。(略歴は香取神宮#組織を参照)

- 10宮沢春文(1874-1934)<1915-1924>:1915年(大正4年)札幌神社宮司。1924年(大正13年)香取神宮宮司。(略歴は香取神宮#組織を参照)

- 11高階研一(1885-1967)<1924-1927>:神社本庁第3代事務総長。1924年(大正13年)7月31日、札幌神社宮司。1927年(昭和2年)8月13日、諏訪大社宮司。(略歴は神社本庁#組織を参照)

- 12富岡盛彦(1892-1974)<1927-1932>:神社本庁第8代事務総長。1927年(昭和2年)札幌神社宮司。1932年(昭和7年)4月16日、鹿島神宮宮司。

- 13寺田密次郎()<1932-1934>:伊佐須美神社宮司を経て1932年(昭和7年)4月16日、札幌神社宮司。札幌招魂社初代受持神官。1934年(昭和9年)4月11日、出羽神社宮司。1937年(昭和12年)9月28日、平安神宮宮司。著書『羽黒山古鏡図譜』。

- 14高松四郎(1875-1955)<1934-1940>:1934年(昭和9年)4月11日、札幌神社宮司。1940年(昭和15年)8月10日、住吉大社宮司。(略歴は、朝鮮神宮#組織を参照)

- 15北島邦孝(1891-1970)<1940->:島根県出身。1891年(明治24年)生。1914年(大正3年)国学院大学卒。教師を経て1921年(大正10年)明治神宮主典。1925年(大正14年)禰宜。1929年(昭和4年)大鳥神社宮司。1936年(昭和11年)長崎諏訪神社宮司。1940年(昭和15年)札幌神社宮司。1945年(昭和20年)出羽神社宮司。1946年(昭和21年)山形県神社庁長。1949年(昭和24年)退職。1970年(昭和45年)8月8日死去。

- 16大坪富(1888-1966)<1945-1953>:大阪府出身。1888年生。1910年(明治43年)国学院大学師範部卒。1920年(大正9年)竈山神社宮司。同年、全国神職会評議員、皇典講究所評議員。1922年(大正11年)橿原神宮権宮司。1925年(大正14年)6月30日、甲斐浅間神社宮司。1928年(昭和3年)、枚岡神社宮司。大阪国学院教授。1938年(昭和13年)二荒山神社宮司。1945年(昭和20年)札幌神社宮司。1946年(昭和21年)初代北海道神社庁長。1953年(昭和28年)から1959年(昭和34年)まで諏訪大社宮司。1966年(昭和41年)9月10日死去。

- 17石井昌胤(1901-)<1954-1956>:青森県出身。1901年(明治34年)生。1922年(大正11年)国学院大学国史学科卒。東京帝国大学史料編纂所嘱託。1927年(昭和2年)日光東照宮主典。1934年(昭和9年)気比神宮禰宜。1936年(昭和11年)剣神社宮司。1942年(昭和17年)福島県祭務官・国学院大学礼典課長。1946年(昭和21年)青森県南部町の諏訪神社宮司。1954年(昭和29年)2月16日、札幌神社宮司。北海道神社庁長。1956年(昭和31年)1月31日退任。著書『ひまわり叢話』。

- 18佐伯芳彦(1895-1970)<1957-1968>:山口県の防府天満宮の社家の出身。1895年(明治28年)生。1916年(大正5年)皇典講究所神職養成部教習科卒。同年9月、郷里の八幡社に奉仕。上京して日本大学高等師範部に入学し1924年(大正13年)卒業。内務省神社局に勤務。1931年(昭和6年)8月、神宮権禰宜。1933年(昭和8年)7月、赤間宮宮司。1934年(昭和9年)12月、豊栄神社・野田神社宮司。1938年(昭和13年)4月、三島神社宮司。1946年(昭和21年)2月、霧島神宮宮司。1952年(昭和27年)6月、函館八幡宮宮司・潮見丘神社宮司。1956年(昭和31年)北海道神社庁長。1957年(昭和32年)5月31日、札幌神社宮司。1964年(昭和39年)、明治天皇を増祀し北海道神宮改称を実現。1968年(昭和43年)2月7日、橿原神宮宮司。奈良県神社庁長。1970年(昭和45年)6月14日、在職で死去。

- 19前田勝也(1900-1981)<1968-1981>:山形県出身。1900年(明治33年)生。1931年(昭和6年)国学院大学神道部卒。1936年(昭和11年)駒形神社宮司。1939年(昭和14年)8月28日、鹿児島神宮宮司。1940年(昭和15年)神祇院教務官。1945年(昭和20年)南宮大社宮司。1948年(昭和23年)1月8日、白山比咩神社宮司。神社本庁講師。1968年(昭和43年)北海道神宮宮司。北海道神社庁長。神社本庁理事。1981年(昭和56年)12月23日死去。著書『宮司室から』『ひとすじの道』『神道人空をとぶ』。追悼集『志のび草』。

- 20中野尹亮(1920-)<1982->:静岡県出身。1920年(大正9年)生。1941年(昭和16年)国学院大学神道部卒。1958年(昭和33年)神社本庁主事。1965年(昭和40年)神社本庁参事・財務部長兼共済部長。1976年(昭和51年)秘書部長兼神宮奉賛部長。1978年(昭和53年)志波彦神社塩竈神社宮司。1980年(昭和55年)北海道神宮権宮司。1982年(昭和57年)宮司。1983年(昭和58年)神社本庁理事・北海道神社庁長。

- 21原口法義(1930-2016)<1998-2007>:1930年(昭和5年)生。1953年(昭和28年)、国学院大学文学部宗教学科卒。同年明治神宮奉職。明治神宮崇敬会事務局長など歴任。1987年(昭和62年)北海道神宮権宮司。1998年(平成10年)北海道神宮宮司。2001年(平成13年)北海道神社庁長・神社本庁理事。2002年(平成14年)神職身分特級。2007年(平成19年)退任。2016年(平成28年)6月11日死去。87歳。

- 22吉田源彦(1942-)<2007-2021>:北海道稚内出身。1942年(昭和17年)生。1965年(昭和40年)寒川神社奉職。1980年(昭和55年)5月、寒川神社禰宜。1983年(昭和58年)7月北海道神宮禰宜。1998年(平成10年)4月、北海道神宮権宮司。2007年(平成19年)12月、北海道神宮宮司。2010年(平成22年)北海道神社庁長・神社本庁理事。

- 23間島誉史秀()<2021->:明治神宮禰宜。明治神宮教学センター長。2021年1月1日、北海道神宮権宮司。同年宮司。

権宮司

- 菊池重賢(1833-1900)<1872-1873>:のち宮司。

- 小幡虎信()<>:権中講義。1873年(明治6年)10月在職。

- 中野尹亮(1920-)<1980-1982>:のち宮司。

- 伊藤喜六()<>:

- 原口法義(1930-2016)<1987-1998>

- 吉田源彦(1942-)<1998-2007>:のち宮司。

- 井沢正裕()<>:井澤正裕。

- 角田秀昭()<-2020>:

- 間島誉史秀()<2021-2021>:明治神宮禰宜。明治神宮教学センター長。2021年1月1日、北海道神宮権宮司。