|

ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |

神祇官神殿

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2019年11月9日 (土)

(?白川家の八神殿代) |

(?神祇官の再編と復興運動) |

||

| 233行: | 233行: | ||

近代初期の神祇行政を主導した[[津和野派]]の国学者たちは「復古」を掲げたものの、その改革は「[[神武天皇旧跡|神武]]創業」への復古であり、事実上は新制度を定めたのであって、律令制復古ではなかった。しかし、一般の国学者・神道家は律令時代を理想とするものが多く、津和野派の官僚と認識の差があった。新時代にふさわしい国家祭祀を模索した神祇行政官僚らは、明治4年(1871)、神祇官を神祇省に改組し、翌年4月2日に神祇官神殿を宮中へ遷座した<ref>ただし、神殿に祀られる八神、天神地祇、皇霊のうち、皇霊はこれ以前に[[賢所]]に遷座、合祀している</ref>。同年11月に八神を天神地祇に合祀して神殿に統合された。そして、帝国憲法が制定された明治22年(1889)の[[宮中三殿]]の成立によって神祇官神殿は、近代天皇祭祀に組み込まれた。 | 近代初期の神祇行政を主導した[[津和野派]]の国学者たちは「復古」を掲げたものの、その改革は「[[神武天皇旧跡|神武]]創業」への復古であり、事実上は新制度を定めたのであって、律令制復古ではなかった。しかし、一般の国学者・神道家は律令時代を理想とするものが多く、津和野派の官僚と認識の差があった。新時代にふさわしい国家祭祀を模索した神祇行政官僚らは、明治4年(1871)、神祇官を神祇省に改組し、翌年4月2日に神祇官神殿を宮中へ遷座した<ref>ただし、神殿に祀られる八神、天神地祇、皇霊のうち、皇霊はこれ以前に[[賢所]]に遷座、合祀している</ref>。同年11月に八神を天神地祇に合祀して神殿に統合された。そして、帝国憲法が制定された明治22年(1889)の[[宮中三殿]]の成立によって神祇官神殿は、近代天皇祭祀に組み込まれた。 | ||

| - | ところで、京都の吉田家や白川家に祀られていた八神殿はどうなったのだろうか。維新後もしばらくは江戸時代通りに用いられていた。しかし、吉田家や白川家の権威を否定し、旧来の制度を一新しようとする津和野派官僚により明治5年(1872)1月17日に東京の神殿へ遷座、合祀されて、廃絶となった<ref>『太政類典』</ref> | + | ところで、京都の吉田家や白川家に祀られていた八神殿はどうなったのだろうか。維新後もしばらくは江戸時代通りに用いられていた。しかし、吉田家や白川家の権威を否定し、旧来の制度を一新しようとする津和野派官僚により明治5年(1872)1月17日に東京の神殿へ遷座、合祀されて、廃絶となった<ref>『太政類典』</ref>(1871年(明治4年)?)。[[白川家八神殿代]]、[[吉田家八神殿代]]、および[[有栖川宮家八神殿]]が対象となったが、有栖川宮家以外に祀られていた四親王家の八神殿はすでに廃絶していたのだろう。 |

明治に復興された神殿には、八神殿を中心に'''天神地祇'''(全ての神々)と'''皇霊'''(歴代天皇の霊)が加えられた。これは従来にはない発想であった。中央に八神、左(向かって右)の社殿に天神地祇、右側の社殿に皇霊が祭られたが、この配置は祭神の軽重を表していると考えられる。中央の八神が最も重視され、次に左側の天神地祇、最後に皇霊という順番である。当時の文書にも「'''八神、天神地祇、皇霊'''」の順序で書かれ、この順番で重視されていたことが分かる。しかし、明治宮殿の完成とともに成立した現在の宮中三殿においては、左(向かって右)の社殿に神殿、右側の社殿に皇霊という配置は変わっていないものの、'''賢所、皇霊殿、神殿'''の序列となり、八神祭祀の伝統は事実上、姿を消した。 | 明治に復興された神殿には、八神殿を中心に'''天神地祇'''(全ての神々)と'''皇霊'''(歴代天皇の霊)が加えられた。これは従来にはない発想であった。中央に八神、左(向かって右)の社殿に天神地祇、右側の社殿に皇霊が祭られたが、この配置は祭神の軽重を表していると考えられる。中央の八神が最も重視され、次に左側の天神地祇、最後に皇霊という順番である。当時の文書にも「'''八神、天神地祇、皇霊'''」の順序で書かれ、この順番で重視されていたことが分かる。しかし、明治宮殿の完成とともに成立した現在の宮中三殿においては、左(向かって右)の社殿に神殿、右側の社殿に皇霊という配置は変わっていないものの、'''賢所、皇霊殿、神殿'''の序列となり、八神祭祀の伝統は事実上、姿を消した。 | ||

2019年11月9日 (土) 時点における最新版

| 神祇官神殿 じんぎかん しんでん | |

| 概要 | 神祇官が祭祀を司った神殿。 |

| 奉斎 |

(『延喜式神名帳』) |

| 所在地 | |

| 格式など | 官社 |

| 関連記事 | |

|

| |

古代日本において、国家祭祀の中枢として神祇官が祭祀を司ってきた神殿。天皇守護の神と言われる八神を祀る。式内社の筆頭。祭祀は現在の宮中三殿の神殿に継承されている。八神殿ともいう。

八神殿という名の神殿には、大嘗祭の斎場と悠紀・主基の斎田の3カ所に祀られた神殿もあるが、祭神は御膳八神と呼ばれる神々で、重複はあるが、神祇官の八神殿の祭神とは異なる。

目次 |

奉斎

概要

神祇官神殿の祭神である八神は天皇の身体守護の神だと説明されることが多い。順序と表記が史料によって異なるがその異同は以下の通りである。

| 古語拾遺 | 高皇産霊 | 神産霊 | 魂留産霊 | 生産霊 | 足産霊 | 大宮売神 | 事代主神 | 御膳神 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 延喜式 神名帳 | 神産日神 | 高御産日神 | 玉積産日神 | 生産日神 | 足産日神 | 大宮売神 | 御食津神 | 事代主神 |

| 延喜式 四時祭・鎮魂祭 | 神魂 | 高御魂 | 生魂 | 足魂 | 魂留魂 | 大宮女 | 御食魂 | 辞代主 |

| 延喜式 祈年祭祝詞 | 神魂 | 高御魂 | 生魂 | 足魂 | 玉留魂 | 大宮乃売 | 大御膳都神 | 辞代主 |

| 延喜式 月次祭祝詞 | 神魂 | 高御魂 | 生魂 | 足魂 | 玉留魂 | 大宮売 | 御膳都神 | 辞代主 |

各神祇

- 大宮売神:丹後国二宮の大宮売神社が本社とされる。教部省編纂の『特選神名牒』では「八神殿に祭られたまへる大宮売神は此国なるを移し奉れるものなること丹波多紀郡櫛石窓神社(引用注:宮中の櫛石窓神も丹波・櫛石窓神社が本社)の条に云る趣と合せ考て知るべき也」とある。

- 事代主神:大国主神の子。

吉田家の伝承

中世の吉田家当主、吉田兼敦は「延喜式神名帳鈔」(西田長男校訂『日本神道史研究』5巻より)において次のように八神の神徳を伝えている。

- 神産日神:除悪魔神障碍、掌善神・威神勢力。

- 高御産日神:除浅位・浅官、掌高官高位。

- 玉積産日神:除下賎・短才、掌貴重・尊敬。

- 生産日神:除衆病・短命、掌産生・延命。

- 足産日神:除清貧・窮迫、掌財宝・満足。

- 大宮売神:除含怨結恨、掌君臣和合。

- 御食津神:除炎干・風雨、掌五穀豊稔。

- 事代主神:除微運・薄徳、掌治世・安楽。

これらの文言をどのように解釈するかは簡単ではないが、神産日神は神々の活動を掌り、高御産日神は人々の官位を掌る。玉積産日神は人々の社会的活躍を掌り、生産日神は人々の健康を掌る。足産日神は人々の財産を掌り、大宮売神は人間関係を掌る。御食津神は五穀豊穣を掌り、事代主神は政権の安定を掌る、読むことができる。また御食津神は外宮同体ともいう。 同様の記述は、吉田兼倶の「八神殿大事」や、『諸社根元記』にもあるが、吉田兼敦の「延喜式神名帳鈔」に基づいている。

国学者の研究

賀茂真淵は『祝詞考』において、次のように考察している。生魂は、古事記の大年神の系譜に出てくる活須毘神(神活須毘神)と同一神であり、「或もの」に基づいて、生魂は神魂命の子だとしている。また足魂は生魂神の和魂であるという。大宮の売は太玉命の子であると述べ、御膳都神は大宜都比売と同一神としている。

また本居宣長は『古事記伝』において、生産日神は活杙神であり、足産日神は淤母陀琉神であるという説を述べている。事代主神については、『古事記』の国譲段で大国主が「私の子供の百八十神は、八重事代主神が先頭となり、あるいはしんがりとなって、(天孫に)奉仕するので、逆らう神はいない」と述べていることを引いて、「天皇の御守神」であると述べている。

昭和期の解釈

昭和期の『神道大辞典』には、八神について特異な説明がなされているが、同時期の八神奉斎論と関連があると思われる。高御産日神の働きは「発顕」であり、「男性的、積極的の拡張」である、神産日神は「還元」であり、「女性的、消極的の集約」であるという。生魂は「生成発達」、足魂は「充実具足」、玉留魂は「統一主宰」を意味するという。高御産日神、神産日神の2霊と生魂、足魂、玉留魂の3魂は表裏一体の関係にあるという。2霊は「ヒ(霊)」の波動的霊力を代表し、3魂は「魂」の粒子的霊力を代表する。これが「霊魂」であり、「宇宙万有となるところの根源」だという。大宮売神は生魂の別の働きであり、御食津神は、足魂の別の働きであり、事代主神は玉留魂の別の働きであるという。

これらは鎮魂祭における天皇が体感する境地の段階を示しているともいう。最初は生魂の境地(大宮売神)で、次に足魂の境地(御食津神)となり、そして玉留魂(事代主神)の境地となる。最後に天御中主神の境地に至るという。鎮魂祭では八神に加えて、大直日神を祭るが、これは天皇の天御中主神の境地を指しているという。天御中主神の境地はまた、天照大神の境地でもあるという。

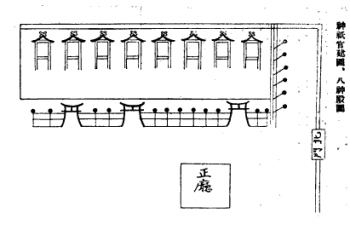

高御産日神と神産日神で1神、生産日神、足産日神、玉積産日神で1神、大宮売神、御食津神、事代主神で1神とし、八神の神性は3神に帰着するという。神祇官八神殿に鳥居が3基しかなかったのはこのためだとしている。

起源

神祇官神殿の起源を直接的に示した説話は存在しないが、中世以来、神話上の記述に結びつけて解釈されている。それには諸説あって、すなわち以下の通りである。

- 1天津神籬天津磐境の神勅:これは天孫降臨に際して、高皇産霊尊(古語拾遺では天照大神と高皇産霊尊)が天孫に随伴する天児屋命と太玉命に下した神勅で、(天皇による神鏡の祭祀、つまり賢所の祭祀とは別に)臣下による祭祀の意義を説くものであると解釈されることが多い。『日本書紀』と『古語拾遺』に記述がある(『古事記』には記述がない。)。

- A『日本書紀』巻二 神代下 第二の一書:「高皇産霊尊、因りて勅して曰はく、「吾は天津神籬及び天津磐境を起し樹てて、当に吾孫の為に斎ひ奉れ」とのたまふ。」(岩波文庫版 140p)

- B『古語拾遺』:「因りて、又勅曰したまひしく、「吾は天津神籬又天津磐境を起し樹てて、吾が孫の為に斎ひ奉らむ。汝天児屋命・太玉命の二はしらの神、天津神籬を持ちて、葦原の中国に降り、亦吾が孫の為に斎ひ奉れ。」(岩波文庫版 27P)

- 2神武天皇の祭祀

- A鳥見山霊畤祭祀 『日本書紀』巻三 神武天皇4年二月壬戌条(岩波文庫版 242P)

- B皇天二祖の詔 『古語拾遺』:「爰に、皇天二はしらの祖の詔に仰従ひて、神籬を建樹つ。所謂、高皇産霊、神産霊、魂留産霊、生産霊、足産霊、大宮売神、事代主神、御膳神。已上、今御巫の斎ひ奉れるなり。櫛磐間戸神・豊磐間戸神。已上、今御門の御巫の斎ひ奉れるなり。生島。是、大八州の霊なり。今生島の巫の斎ひ奉れるなり。坐摩。是、大宮地の霊なり。今坐摩の巫の斎ひ奉れるなり。」(岩波文庫版 35P)

- C『先代旧事本紀』神武天皇元年

- 3開化天皇の創建

- 『元要記』によると、開化天皇が皇宮(率川宮)の北東に祀ったのが始まりという(原典未確認)。

論者によって、どれを起源とするかは異なる。1、2Aは八神殿との関連は明確ではないが、2Bは八神の名前がはっきりと掲載されており、八神殿と関連のある神話である[1]。

中世の吉田家当主、吉田兼敦は「延喜式神名帳鈔」(西田長男校訂 日本神道史研究5)は2B、2C説を用いている。明治初年に神祇官神殿が復興された際の詔(「鎮祭詔」)では、2Aに言及されている。これは大国隆正の『神祇官本義』に拠ったものだと思われる。また昭和期の学者、佐伯有義の『神祇官考証』によると1と2Bを挙げている。

歴史

古代

起源

実際の起源は不明であり、平安京に先立つ平城京にも存在したのかは不詳である。神祇官については、平安京と同じく東西に別れた区画を持つ遺構が発掘されているが、祭祀施設は見つかっていない。伝承では、春日大社境外末社の初宮神社は、平城京神祇官の八神を祀っているという。史料的には、前述のとおり、『古語拾遺』には八神の祭祀の由来が、坐摩神、生島神とともに書かれているから、平安時代初期には成立していたのだろう。

神階

諸国諸社に対する神階授与として、貞観1年(859)1月27日に行われた神階授与が知られている(『三代実録』)。この中に八神殿の神々も含まれている。すなわち、神産日神、高御産日神、玉積産日神、生産日神、足産日神の5神が無位から従一位となった。また、その4日後の2月1日に神産日神、高御産日神、玉積産日神、足産日神の4神が従一位から正一位に昇位した。このときなぜか生産日神だけは正一位となっていない。わずか4日の間に神位が進められた理由というのもよく分からない。

官社

『延喜式』「神名帳」宮中神の「神祇官西院坐御巫等祭神二十三座」の中に「御巫等祭神八座」として挙げられており、官社(式内社)の筆頭となっている。

社殿の被災と造営

大治2年(1127)2月14日午後2時ごろに火災が起き、八神殿などが焼失した(『百錬抄』『中右記』)。「正体」については元より存在しなかったという(『百錬抄』)。神祇官によって仮殿造営。大治5年に再建されたという。

長和3(1014)年書写の「神祇官西院指図」によると、当時は八神殿は東端にあって西面していたことが知られるが、のちの『大内裏図考証』などによると西端にあって、東面していたことが描かれている。そして、仁安3年(1168)には東向きになっていることが史料から判断できる。その間に火災の記録はないことから、大治2年(1127)の火災からの再建のときに西向きから東向きに変更されたのではないかと推測されている(安江 平成16)。

安元3年(1177)4月28日、大極殿など平安京内に重要な施設を焼き尽くした稀代の大火災が起こるが、神祇官八神殿もこの火災で焼失する。このとき「正体」を焼失したことが当時の記録に記されている(『玉葉』など)。6月9日に本官によって造営された仮殿に遷座した(『顕広王記』)。

また天慶3年(940)9月9日、御所の北方にある鞍馬山に由岐神社が創建され、ここに宮中八神が遷されたという伝承もある。

中世

社殿の造営

鎌倉時代には貞応1年(1222)6月5日(『百錬抄』)、正安年間(1299-1302)、正和3年(1312-1317)(遷宮註文)に修理造営したことが知られている。その後、暦応3年(興国1年)(1340)3/19(『玉英』)、応永14年(1407)に修理造営している。

戦乱による衰微と廃絶

応仁元年(1467年)に始まり、10年間続いた応仁・文明の乱によって、平安京の市街地は壊滅的な被害を受け、神祇官も焼失するに至った。現代で例えれば、首都東京の都心部において内戦が勃発し、霞ヶ関の官庁街が焼け野原になったといった有様である。戦後、延徳2年(1490)閏8月と10月に、神祇伯白川忠富、「長上」吉田兼倶が二度に渡って、神祇官復興を上申しているが受け入れられなかった。

神事は内野(内裏跡地のことをこのように呼んだ)の神祇官跡地でほそぼそと続けられていた。しかし、関が原の戦いに勝利した徳川家康によって、1601年に神祇官跡地に二条城の造営が開始されて、同地での復興の道は閉ざされた。

近世

八神殿の創建

近世、焼失した神祇官庁舎に代わって、神祇大副の地位を占めた吉田家および、神祇伯の地位を占めた白川伯王家が神祇官代としての役割を果たしたが、神祇官代を引き受ける正統性の根拠となったのが両家における八神殿の祭祀であった。八神殿は神祇官の象徴であった。両者の八神殿とも応仁の乱によって失われた神祇官八神殿からの継続を主張している。しかしながら、吉田家、白川家に八神殿がいつどのように設置されたかは諸説あり、明確でない。

『兼見卿記』には天正14年(1586)11月12日、神宮への奉幣使発遣が神祇官跡地で行われたことが記されている(『梵舜日記』天正13年10月9日条や『兼見卿記』の同日条にも記述がある。)。このことから、神祇官代が設けられたのは天正14年(1586)以降のことだと考えられる。

吉田家の八神殿代

(吉田家八神殿代)天正18年(1590)3月13日、神祇官八神殿が吉田家斎場所に再興される旨の勅許を得た(「吉田家寛文九年注進状」、『職原抄中原家伝秘録』)。これを受けて、4月18日に吉田斎場所に八神殿を奉遷したという(『職原抄中原家伝秘録』)。 しかしながら、別の史料では慶長2年(1597)に神祇官跡地の古社殿を吉田に移したともあり(『伯家部類』雅朝王雑談条)、また秀吉が築城のときに吉田に移したという説もある。

実際に吉田家斎場所八神殿が神祇官代として用いられたのは、慶長14(1609)9月16日に伊勢一社奉幣使発遣に使ったのが初例であるという(「吉田家寛文九年注進状」、『孝亮宿禰記』)。しかし、まだ吉田の地位は定まらず、神祇官跡地を用いることもあった。『孝亮宿禰記』の元和3年(1617)の記述によれば、今回は吉田は使わないと述べ、内野の神祇官跡地に神祇官代を設け、東照宮への一社奉幣を行ったという。 勅使発遣の場として用いられた。

白川家の八神殿代

(白川家八神殿代) 1590年(天正18年)、白川家に神祇官代が設けられた。 白川家の八神殿について、次のような伝承がある。 応仁の乱後、神祇官の跡地は白川家の所領となった。ここで白川家に八神殿を遷座し、敷地内の叢祠に祭った。ある時、白川家学頭臼井帯刀という者、白川家を辞するとき、白川家八神殿の御神体を盗んで一条兼香に送ったという。しかし、一条兼香の子の道香が神威を憚って、白川家に返還。これによって、1751年(宝暦1年)11月11日、雅富王によって白川家八神殿再興に至るという。 吉田家の八神殿代が勅使発遣の祭場として用いられたのに対して、白川家の八神殿代は宮内省代として鎮魂祭の祭場とされた。

四親王家の八神殿

このほか、四親王家である伏見宮家、桂宮家、有栖川宮家、閑院宮家に八神殿があったという[2] 。詳細は不明である。

近代

王政復古論と神祇官再興論

幕末、王政復古論が高まると、その具体的方策として、神祇官再興が議論に登った。多くの国学者や神職は、王政復古の肝要を神祇官再興にあると考え、神祇官再興の建白を度々行なっている。 黒船来航以前には1847年(弘化4年)、豊後国田野の白鳥神社祠官であった高橋清臣が、上京して神祇官再興を建白している。すでに再興の議論が国学者や神職の間で広まる下地ができていたものと思われる。 1853年(嘉永6年)の黒船来航以後の、安政4、5年ごろには、三条家諸太夫の富田織部が三条実万に建白書「神祇尊崇」を提出した。1858年(安政5年)1月、国学者として著名な武蔵六所明神(大国魂神社)神主の猿渡容盛は、外圧が増す情勢を受けて、大極殿の造営と神祇官太政官の復興、玄蕃寮の復興を徳川斉昭に建言している。翌1859年(安政6年)6月には三条実万が朝廷内で神祇官再興を建言している。向日神社祠官の六人部是香は1862年(文久2年)8月に建白している。1862年(文久2年)11月、古川躬行は白川家を通じて、建白した。また1864年(元治1年)12月、平田派国学者の重鎮であった矢野玄道は、白川家当主、白川資訓王に建白し、1867年(慶応3年)5月、兵庫開港を受けて、白川資訓王が矢野玄道起草の願書を建白している。また岩倉具視のブレーンであった薩摩藩士井上石見の建白も影響力を持ったという。このほか坐摩神社祠官の渡辺資政、中瑞雲斎、公卿の豊岡随資も神祇官再興を唱えた。 これらの神祇官再興論は神祇官神殿(八神殿)の造営と一体のものであった。

神祇官復興

慶応3年12月9日、王政復古が宣言されると、神祇官復興が画策された。これにあたって大国隆正は諮問に応じて、『神祇官本義』を提出した。その中で隆正は「八神殿は神祇官の本主」であると述べ、また忠孝の意義を述べ、八神殿の復興の重要性を説いている。 明治2年5月に諮問に応じて神祇官が提出した文書によると、八神殿の意義として天皇身体の安寧、天皇寿命延長、天下安泰、五穀豊穣を挙げている。

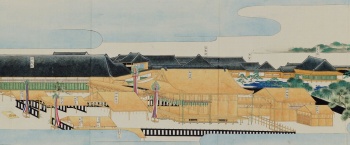

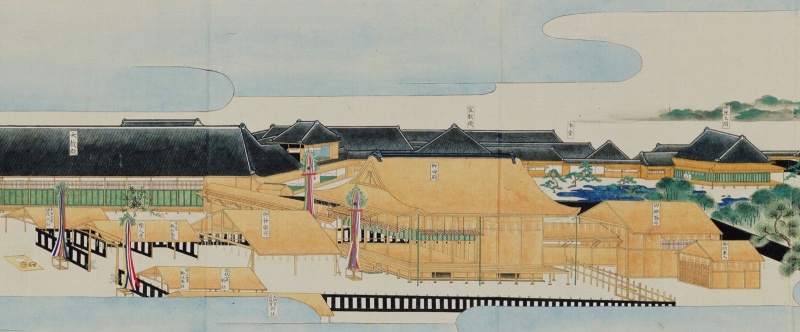

明治2年(1869)2月に祈年祭が復興され、実施された。祈年祭は古代律令祭祀において最も重要視された祭祀の一つで、祈年祭の復興は復古の一大眼目であった。この祈年祭の祭神において、神祇・皇霊・八神が定められ、さらに同年6月の国是確定の奉告祭においても同じ祭神が祀られた。神祇・皇霊・八神が国家祭祀の祭神とすることが規定路線となりつつあった。明治2年7月8日、神祇官が太政官の外に特立した。形式上、神祇官は最高行政機関である太政官と並ぶ地位に置かれた。ここにおいて、近世の国学者たちが主張した神祇官復興が実現したのであった。 これを受けて、神祇官神殿の設置の計画も進められ、明治2年10月20日に太政官は神殿造営の許可を出した。11月より旧備中松山藩邸の神祇官庁舎内において、始まり、12月竣工して12月17日に仮神殿の遷宮式が行われた。現在の皇居前広場、二重橋前交差点付近である。仮神殿と称したのは、東京遷都の是非をめぐる問題があったからだという。この造営の経緯について『神教組織物語』に突貫工事で昼夜つづけて行われたことが記されている。明治3年1月3日、鎮祭の詔が出され、祭典が行われた(天皇祭祀の元始祭はこの日に由来すると思われる。)。14日には明治天皇親拝が行われた(当初は3日に行幸予定だった)。

ところで、明治神祇官の特徴として、かつてはなかった「諸陵」と「宣教」が新たに職掌に加えられたことが挙げられるが、この特徴は神祇官神殿にも現れている。1月3日の鎮祭詔とともに大教宣布の詔が出され、神祇官神殿は「宣教」の拠点として位置づけられた。日本の近代化のための国民教化の拠点としての役割が求められたのであった。また神祇官神殿には従来の八神のほかに天神地祇と皇霊が祭られたのは全くの新儀であった。この皇霊の祭祀は新たな職掌となった「諸陵」に対応するものだと考えられる。

神祇官の再編と復興運動

近代初期の神祇行政を主導した津和野派の国学者たちは「復古」を掲げたものの、その改革は「神武創業」への復古であり、事実上は新制度を定めたのであって、律令制復古ではなかった。しかし、一般の国学者・神道家は律令時代を理想とするものが多く、津和野派の官僚と認識の差があった。新時代にふさわしい国家祭祀を模索した神祇行政官僚らは、明治4年(1871)、神祇官を神祇省に改組し、翌年4月2日に神祇官神殿を宮中へ遷座した[3]。同年11月に八神を天神地祇に合祀して神殿に統合された。そして、帝国憲法が制定された明治22年(1889)の宮中三殿の成立によって神祇官神殿は、近代天皇祭祀に組み込まれた。

ところで、京都の吉田家や白川家に祀られていた八神殿はどうなったのだろうか。維新後もしばらくは江戸時代通りに用いられていた。しかし、吉田家や白川家の権威を否定し、旧来の制度を一新しようとする津和野派官僚により明治5年(1872)1月17日に東京の神殿へ遷座、合祀されて、廃絶となった[4](1871年(明治4年)?)。白川家八神殿代、吉田家八神殿代、および有栖川宮家八神殿が対象となったが、有栖川宮家以外に祀られていた四親王家の八神殿はすでに廃絶していたのだろう。

明治に復興された神殿には、八神殿を中心に天神地祇(全ての神々)と皇霊(歴代天皇の霊)が加えられた。これは従来にはない発想であった。中央に八神、左(向かって右)の社殿に天神地祇、右側の社殿に皇霊が祭られたが、この配置は祭神の軽重を表していると考えられる。中央の八神が最も重視され、次に左側の天神地祇、最後に皇霊という順番である。当時の文書にも「八神、天神地祇、皇霊」の順序で書かれ、この順番で重視されていたことが分かる。しかし、明治宮殿の完成とともに成立した現在の宮中三殿においては、左(向かって右)の社殿に神殿、右側の社殿に皇霊という配置は変わっていないものの、賢所、皇霊殿、神殿の序列となり、八神祭祀の伝統は事実上、姿を消した。

ちなみに、神祇官神殿の建造物は、浄土宗増上寺を廃して設置された大教院の神殿として移築された。しかし大教院に反対するものによって、放火されて焼失した。

神祇官を神祇省・教部省に改組するなどの一連の政策は、神祇官の存在を祭政一致の象徴だと解していた一般の国学者・神職に大きな動揺を与えた。そのため、何度も神祇官復興の建白が繰り返されることとなった。その中で、明治末から大正初年にかけて、八神殿を祭るのは臣下の義務という観念が主張されるようになった。さらに大正末から昭和初年にかけては、宗教性の濃い観念とともに政府による八神殿奉斎の要求が行われた。近代を通じて行われた神祇官復興運動は、昭和期の神祇院設置で一定の成果を得た。しかし、天皇祭祀を神社祭祀から分離し、国家祭祀の中枢にすえる近代の体制のなかでは、政府が携わる中央神殿あるいは八神殿の設置は実現しなかった。やはり近代天皇祭祀の中心である宮中三殿との関係が問題になったようである。ただ、京都大神宮など、八神の祭祀の重要性を主張した今泉定助が会長を務めた神宮奉斎会が各地に建てた大神宮では、八神を合祀しているところもある。

社殿

平安京 神祇官神殿

概要

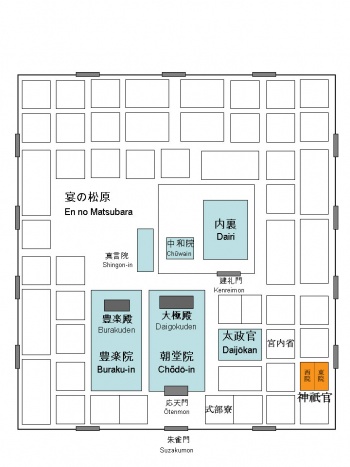

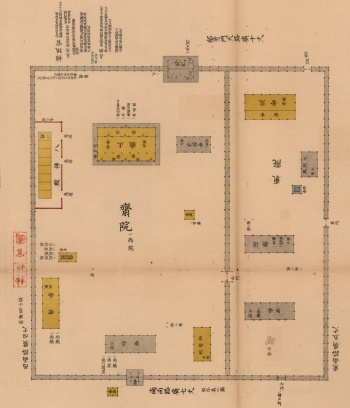

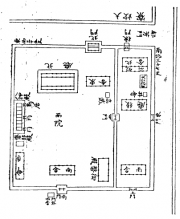

神祇官は雅楽寮の北、大炊寮の南にあった。現在の二条城のあたりである。南北37丈、東西35丈の敷地を持っており、西院と東院に分かれていた。西院は斎院ともいい、東院は厨院ともいった。東院には正庁、東庁、南舎、大炊殿、井舎があった。西院には八神殿のほか、正庁、南舎、東舎、西舎(柏殿)、斎部殿(斎戸殿、祝部殿、刀禰殿)、御幣殿、高蔵があった。時代によって構成が異なっていた。神祇官の殿舎については、詳しくは神祇官の項目を参照。

八神殿

八神殿は平安時代中期には西院の東端に西向きに鎮座していたが、のちには西端に東向きにと、配置が変わったらしい。『延喜式』によると社殿は長1丈7尺、広1丈2尺5寸。御巫が交代するたびに社殿を造営したらしい。諸書に「神体は存在しない」と書かれるが、榊をもって神体としていたともいう。

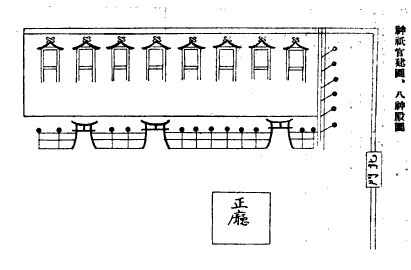

西向き

「神祇官西院指図」によると、八神殿は西院の東端に西向きに8基の社殿が並んで祀られていた。ただし、社殿の順序は特徴的である。中心を第一殿として、第一殿の向かって左(北)に第2殿、第1殿の向かって右(南)に第3殿、第2殿の向かって左に第4殿と・・左右交互に第8殿まで並んでいた。 さらに八神殿の前には斎場所、さらにその前には崇神壇があり、そしてその前に祝詞座が置かれていた。断言はできないが、斎場所には中心に「御柱」、崇神壇には中心に「真阪木」があり、それぞれ神座の役目を果たしうるように思える。しかし、そうなると、社殿、斎場所、崇神壇と三箇所に祭壇があることになり、理解しがたい。

斎場所は八角形の形状をしていたらしい。八角形といえば、吉田神社にある大元宮の社殿が、神社建築で唯一、八角形の形をしていることで知られており、従来は、かつての出石神社社殿を模倣したものだと推測されてきた。しかし、大元宮の別名が「斎場所」であること、双方の内部の中心に「柱」があること、のちに大元宮の後ろに神祇官代としての八神殿が建てられたことなどから、大元宮の八角形の社殿は、神祇官の「斎場所」を意識した可能性がある(安江和宣)。

また特筆すべきこととして、八神殿に並んで、左右に15座の神々の社殿も存在した。八神殿の向かって左に生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神の坐摩神を祀った5社殿が結合した社殿1宇があり、向かって右に櫛石窓神・豊石窓神8座の神殿1宇と生嶋神足嶋神2座の神殿1宇があった。

東向き

こちらの配置のほうがよく知られている。『大内裏図考証』に描かれている神祇官図がそれである。向かって右(北)より第1殿から第8殿まで並んでいた。また玉垣が廻らしてあった。鳥居が3基あり、第1殿、第5殿、第8殿の前にあった。

その他

正庁。通常、神今食や新嘗祭は中和院で行われていたが、中和院で行わないときは神祇官にて行っていた。神祇官正庁を神嘉殿代として用いた。そのため神嘉殿とも呼ばれることもあった。西舎は神饌を調進するところで、柏殿ともいう。南舎は、祈年祭班幣のときに弁官、諸司があつまるところである。北門は北大門といい、正門である。

斎部殿は八神殿に奉仕する女性神職である御巫が宿泊した殿舎である。しかし、単なる殿舎ではなく、いつしか廃絶した15座の神々を祭る神殿の役割も果たしている。西舎は神饌を調進する殿舎で、柏殿ともいう。

これらの記述は、『神祇官西院指図』、『大内裏図考証』、『伯家部類』の史料に拠っている。神祇官の庁舎の様子を知る根本資料である。

明治神祇官 神殿

中央に八神、右に天神地祇、左に皇霊を祀っていた。

宮中三殿 神殿

宮中三殿を参照。

関連

奉仕

延喜式によると、御巫と呼ばれる女性神職が奉仕していた。定員は1名(ほかに中宮・東宮に各1名)。御巫は出身地などに制限はなく広く採用された。特定の氏族と結びつかなかったことは、御巫衰退の要因の一つと推測されている。新任の際には、社殿造営、調度新調が行われた。日常の祭祀は不明。

祭祀

四時祭

『延喜式』によると、祈年祭・月次祭・新嘗祭において、諸社と同様に幣帛が奉られた。同書には、祭祀のときに供える品々が記載されている。延喜式祝詞にも神々の名前の記載がある。祈年祭・月次祭の祝詞で、特に名前を挙げられて称えられている。新嘗祭祝詞には名前は見えない。

節供

鎌倉時代に記された『神祇官年中行事』によると3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の各日に「八神殿節供」を行っていたという。

鎮魂祭

鎮魂祭は大嘗祭、新嘗祭の前日に行われる祭りである。天皇の魂を活性化させるための秘儀だとされる。鎮魂祭はこの八神殿で行われるのではなく宮内省にて行われるが、両者は密接な関係にある。鎮魂祭の祭神は神祇官八神殿の八神であり、それに加えて大直日神が祭られる。身体から遊離した霊魂を招きよせて、身体の中心に鎮め、そしてその霊魂を奮い立たせることで、生命力を安定させ、活性化させるものだとされる。御巫が柏殿で神饌を調進して、祭所である宮内省に向かって供することが行われていた。なお近世においては白川家八神殿代で鎮魂祭が行われていた。

画像

古典籍

参考文献

|

女性神職(≠「巫女」)に光を当てる。 |

- 佐伯有義、1900『神祇官考証』

- 安江和宣、2004「長和三年矢田部清栄写『神祇官西院指図』」『神道史研究』52-1

- 小平美香、2009『女性神職の近代』ぺりかん社

- 藤森馨「近世初頭の宮廷祭祀」、1996『近世の精神生活』

- 西田長男、1978『日本神道史研究』第7巻近世編下

- 阪本健一、1983『明治神道史の研究』国書刊行会

- 安丸良夫、宮地正人、1988『日本近代思想大系5 国家と宗教』

- 羽賀祥二、1994『明治維新と宗教』筑摩書房

- 武田秀章、1996『維新期天皇祭祀の研究』

- 藤田大誠、2007『近代国学の研究』弘文堂

- 遠藤潤、2008『平田国学と近世社会』ぺりかん社