|

ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |

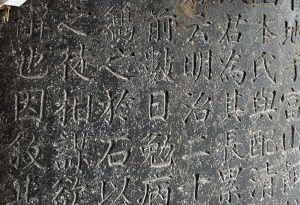

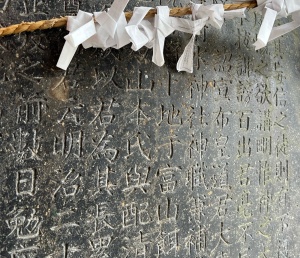

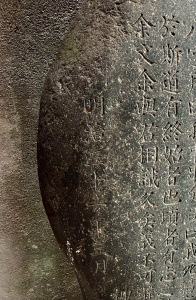

新川県中教院

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2024年6月23日 (日)

新川県中教院は富山県富山市中央通りにあった中教院。富山中教院。現存する祠は神宮教の系譜を引き継ぐものかもしれない。

歴史

- 1873年(明治6年)6月8日:関守一、教導職中講義となり、新川県教導職取締に任命される。同月、中教院を開設か。魚津町に仮開設か。[1][2]

- 6月17日:<東京大教院で神殿に四柱大神を鎮祭。開講式。>

- 明治6年7月:各宗管長、全国の教導職に中教院と小教院を開設するように達する。[3]

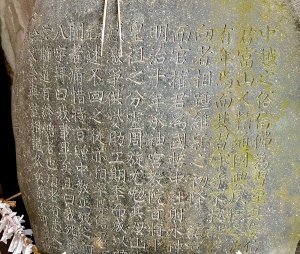

- 明治6年11月:新川県中教院、富山藩宣教館跡に神殿を造営して開設。勝興寺通坊のそば[4]。当時は富山県ではなく新川県と称した。中心となったのは関守一。門前町として発展。[5]

- 明治6年11月19日:神道教導職取締の[[射水神社]{宮司の青山悳次と七宗教導職取締総代の浄土宗来迎寺住職の白旗大林から新川県に報告。大祭を6月17日、毎月17日に祭典、毎月16-18日を説教日を開くと定めた。[6]

- 1875年(明治8年)3月28日:<神道事務局、設置>

- 1875年(明治8年)4月30日:<大教院、解散。(5月3日教部省達書乙第4号別紙)> 新川県中教院は神道中教院になったらしい。

- 1875年(明治8年)5月3日:<神仏合同布教廃止。(教部省達書乙第4号)>

- 明治8年頃:新富座開設

- 明治9年4月:新川県、石川県に併合。

- 1877年(明治10年)1月11日:<教部省廃止。内務省へ移管。(太政官布告第4号)>

- 明治12年2月7日:関守一、石川県神道事務分局長となる。[7]

- 明治13年7月:砺波郡からの要請で、コレラ予防説諭のために巡回[8]

- 1882年(明治15年)1月24日:<神官教導職分離。内務省達乙第7号>

- 明治15年:中教正伯爵冷泉為紀が伊勢から皇大神宮の分霊を奉じて、神殿に奉遷した[9][10]。「中教院分教会所」と称した。子爵前田利〓が教導職についた。神道中教院と神宮教会が併設されたとみられる。(明治13年とも[11])

- 明治16年5月9日:石川県から越中国を分離して富山県を設置。

- 1884年(明治17年)8月11日:<教導職廃止。(太政官布達第19号)>

- 明治16年8月:富山県皇典講究分所を富山神道事務分局に仮設[12]。のち日枝神社内に移転か[13]。のち県庁に移転[14]。

- 明治18年5月31日:富山大火で焼失。神霊は於保多神社に仮に奉遷した。

- 明治18年10月:神道事務分局と富山神宮教会所を合併か[15]~

- 明治24年6月:餌指町一番地に富山県神道分局、再建。小教正山本義雄(のち富山教会長)が尽力。[16][17]

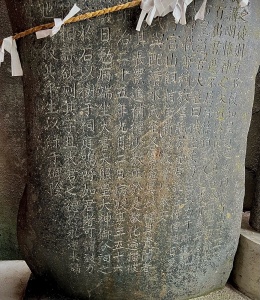

- 明治32年9月4日:改組にともない、神宮奉斎会富山支部として法人設立[18][19]。

- 明治37年:この頃から夜店が並ぶようになる

- 大正3年:関係者が土地処分をはかりトラブルとなるが中止となる[20]

- 大正14年:神宮奉斎会富山支部、市電開通のため、鹿島町(富山県護国神社近く)に遷座。[21]

- 昭和20年:鹿島町の神宮奉斎会、戦災で焼失

- 昭和20年11月1日:富山支部、富山市奉斎所に改称[22]。また高岡支部が富山地方本部に昇格。

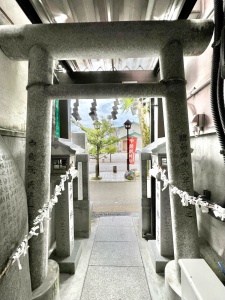

- 戦後:神霊を餌指町の旧地に迎えて中教院の祠を再建。[23][24]

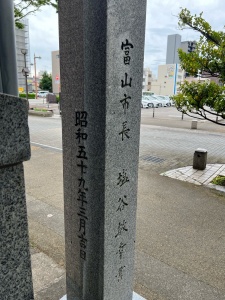

- 2020年11月29日:修復。遷座祭。[25][26]