|

ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |

寛永寺大仏堂

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2023年3月27日 (月)

(版間での差分)

| (間の1版分が非表示) | |||

| 1行: | 1行: | ||

| + | <Gallery widths="300" heights="300" perrow="2" align=right> | ||

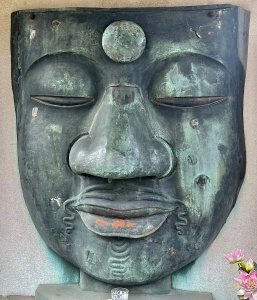

| + | File:寛永寺・上野大仏02.jpg|第二次大戦の金属供出で胴体が失われ面部だけ残された上野大仏 | ||

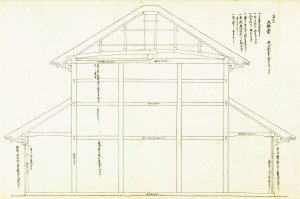

| + | ファイル:東叡山絵図地割・寛永寺・上野大仏.jpg|失われた大仏殿の側面図(「東叡山絵図地割」) | ||

| + | </Gallery> | ||

'''寛永寺大仏堂'''は東京都台東区上野公園の[[寛永寺]]にあった[[大仏堂]]。[[寛永寺関連旧跡]]。 | '''寛永寺大仏堂'''は東京都台東区上野公園の[[寛永寺]]にあった[[大仏堂]]。[[寛永寺関連旧跡]]。 | ||

| - | *1631年(寛永8年) | + | *1631年(寛永8年):越後村上藩主堀直寄が自邸内のこの地に丈六[[釈迦如来]]像を建立。粘土を漆喰で固めたものだった。 |

*1647年(正保4年):地震で倒壊。 | *1647年(正保4年):地震で倒壊。 | ||

*明暦万治頃(1655-1660):木食僧の浄雲が勧進して青銅像で再建。 | *明暦万治頃(1655-1660):木食僧の浄雲が勧進して青銅像で再建。 | ||

*1698年(元禄11年):[[輪王寺宮]]公弁法親王、大仏殿を建立。 | *1698年(元禄11年):[[輪王寺宮]]公弁法親王、大仏殿を建立。 | ||

*1841年(天保12年):火災で被災。 | *1841年(天保12年):火災で被災。 | ||

| - | *1843年(天保14年) | + | *1843年(天保14年):堀直央が大仏を再鋳。幕府が大仏殿を再建。 |

*1855年(安政2年):地震で頭部損傷。堀家が修復。 | *1855年(安政2年):地震で頭部損傷。堀家が修復。 | ||

*1873年(明治6年):上野公園の開設で仏殿を解体。1876年(明治9年)説、1877年(明治10年)説もある。 | *1873年(明治6年):上野公園の開設で仏殿を解体。1876年(明治9年)説、1877年(明治10年)説もある。 | ||

| - | *1923年(大正12年) | + | *1923年(大正12年):関東大震災で面部(頭部とも)が落下し寛永寺で保管。 |

*昭和前期:金属供出。面部だけ残された。 | *昭和前期:金属供出。面部だけ残された。 | ||

| - | *1967年(昭和42年) | + | *1967年(昭和42年)7月:上野観光連盟が発願し、大成建設の寄進でパゴダを建立。旧[[上野東照宮]]本地堂の薬師三尊像を祀った。 |

| - | *1972年(昭和47年) | + | *1972年(昭和47年)春:面部をレリーフ状に奉安。 |

| 29行: | 33行: | ||

File:寛永寺・上野大仏12.jpg| | File:寛永寺・上野大仏12.jpg| | ||

File:寛永寺・上野大仏13.jpg| | File:寛永寺・上野大仏13.jpg| | ||

| - | ファイル:東叡山絵図地割・寛永寺・上野大仏.jpg | + | ファイル:東叡山絵図地割・寛永寺・上野大仏.jpg| |

| - | ファイル:慈眼大師全集・東叡山開山慈眼大師縁起・東叡山寛永寺絵図・上野大仏.jpg | + | ファイル:慈眼大師全集・東叡山開山慈眼大師縁起・東叡山寛永寺絵図・上野大仏.jpg|「東叡山寛永寺絵図」に描かれた上野大仏。初代のものか。 |

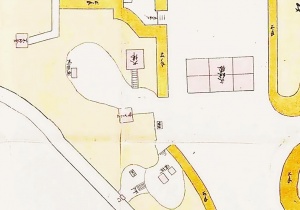

| - | ファイル:寛永寺惣絵図・文殊楼・上野大仏.jpg | + | ファイル:寛永寺惣絵図・文殊楼・上野大仏.jpg|「寛永寺惣絵図」 |

</gallery> | </gallery> | ||

[[category:東京都]] | [[category:東京都]] | ||

2023年3月27日 (月) 時点における最新版

寛永寺大仏堂は東京都台東区上野公園の寛永寺にあった大仏堂。寛永寺関連旧跡。

- 1631年(寛永8年):越後村上藩主堀直寄が自邸内のこの地に丈六釈迦如来像を建立。粘土を漆喰で固めたものだった。

- 1647年(正保4年):地震で倒壊。

- 明暦万治頃(1655-1660):木食僧の浄雲が勧進して青銅像で再建。

- 1698年(元禄11年):輪王寺宮公弁法親王、大仏殿を建立。

- 1841年(天保12年):火災で被災。

- 1843年(天保14年):堀直央が大仏を再鋳。幕府が大仏殿を再建。

- 1855年(安政2年):地震で頭部損傷。堀家が修復。

- 1873年(明治6年):上野公園の開設で仏殿を解体。1876年(明治9年)説、1877年(明治10年)説もある。

- 1923年(大正12年):関東大震災で面部(頭部とも)が落下し寛永寺で保管。

- 昭和前期:金属供出。面部だけ残された。

- 1967年(昭和42年)7月:上野観光連盟が発願し、大成建設の寄進でパゴダを建立。旧上野東照宮本地堂の薬師三尊像を祀った。

- 1972年(昭和47年)春:面部をレリーフ状に奉安。