|

ようこそ『神殿大観』へ。ただいま試験運用中です。 |

熊野那智大社

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-) 最終更新:2024年6月24日 (月)

(版間での差分)

細 (1版) |

(?組織) |

||

| (間の18版分が非表示) | |||

| 2行: | 2行: | ||

|- | |- | ||

|style="text-align:center;background-color:#ededed" colspan="2"|'''熊野那智大社'''<br>くまの なち たいしゃ | |style="text-align:center;background-color:#ededed" colspan="2"|'''熊野那智大社'''<br>くまの なち たいしゃ | ||

| - | |||

|- | |- | ||

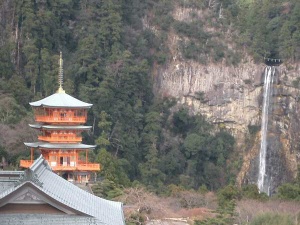

| - | |style="text-align:center;" colspan="2"|[[|350px]] | + | |style="text-align:center;" colspan="2"|[[ファイル:Kumano-nachi-taisha 018.jpg|350px]] |

| - | + | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#ededed;width:100px;"|概要 | |style="background-color:#ededed;width:100px;"|概要 | ||

| 38行: | 36行: | ||

[[category:和歌山県]] | [[category:和歌山県]] | ||

| - | + | ||

| - | + | '''熊野那智大社'''は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山(紀伊国牟婁郡)にある[[熊野信仰]]の神社。[[熊野三山]]の一つ。[[青岸渡寺]]が隣接。祭神は家津御子神、熊野速玉神、熊野夫須美神。[[官幣中社]]。[[神社本庁]][[別表神社]]。 | |

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

==歴史== | ==歴史== | ||

| + | 神武天皇東征の時、この地に上陸して那智の滝に大己貴神を祀り、八咫烏の導きで大和に入ったという。 | ||

| + | 仁徳天皇5年、那智の滝より神霊を遷して現在地に社殿を造営。夫須美神を祀った。 | ||

| + | 豊臣時代に社殿再建。嘉永の大改修、1935年(昭和10年)の修復。 | ||

| + | |||

| + | 例祭は7月14日で、那智の扇祭り・那智の火祭として知られる。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | *孝昭天皇時代:裸形が十二所権現を祀ったという。那智の滝に千手観音が顕現。(熊野権現金剛蔵王宝殿造功日記) | ||

| + | |||

| + | *仁徳天皇5年:那智の滝が出現(熊野年代記)。創建(熊野略記) | ||

| + | *766年:速玉神と熊野牟須美神に各神封4戸を寄進 | ||

| + | *915年:浄蔵が入山して3年間籠ったという。 | ||

| + | *花山法皇が修行 | ||

| + | *1083年:この頃には熊野三山として成立か(「熊野本宮別当三綱大衆等解」) | ||

| + | *1086年:内侍尚侍藤原氏が願文を収める | ||

| + | *1109年10月27日:藤原宗忠が参拝(中右記) | ||

| + | *1161年:『寺門高僧記』覚忠伝所載の三十三所巡礼記で第一番霊場とされている。 | ||

| + | *1201/10/19:後鳥羽上皇が御幸(「後鳥羽院熊野御幸記」) | ||

| + | *1212年2月:後鳥羽上皇、熊野新宮領を寄進し、所当米190石のうち12石が「那智社壇承仕」に当てられた。新宮の一部または管轄下として認識されていたということか。 | ||

| + | *1223年11/19:全山焼失(百錬抄)。 | ||

| + | *1322年:焼失(熊野年代記) | ||

| + | *1379年11月13日:「十三所」の初見。尼性周田地寄進状写に「十三所并如意輪堂、滝本千手堂」とある。 | ||

| + | *1427年:北野殿(足利義満の側室)が参詣(熊野詣日記) | ||

| + | *1531年11/28:色川郷と争論があり、兵火で炎上。(熊野年代記) | ||

| + | *1581年:廊之坊が新宮の堀内氏に対抗して武装蜂起。堀内氏善は廊之坊の勝山城を攻撃。那智山は二分して、実方院は堀内氏側に付いた。廊之坊が負けた。実方院は那智山の西座執行に就任した。4月29日兵火で社殿焼失。 | ||

| + | *1590年:豊臣秀吉の寄進で如意輪堂を再建。 | ||

| + | *1601年12月:和歌山藩主浅野幸長、300石を寄進。 | ||

| + | *延宝3年2月9日:幕府寺社奉行、社家と本願の間の争論について、社家の主導権を認める裁決を下す。同日、寺社奉行から熊野三山の本願所に「掟書」を出し、修験道の兼務を禁じる。(熊野年代記、神倉伝記並妙心寺由来言上) | ||

| + | *延享1年4月:那智本願、社家と争論 | ||

| + | *1788年 | ||

| + | *1853年:社殿修復 | ||

| + | *1871年:神仏分離。如意輪堂の本尊は市野々の宝泉寺に遷座。 | ||

| + | *1873年:県社に列格。那智神社と称した。のち熊野夫須美神社と改称。 | ||

| + | *1875年:如意輪堂を本堂として再興して新たに青岸渡寺を称する | ||

| + | *1918年:那智山経塚を発見 | ||

| + | *1921年7/16:官幣中社に列格。熊野那智神社と改称。[https://dl.ndl.go.jp/pid/2954803/1/2] | ||

| + | *1963年:熊野那智大社と改称。 | ||

| + | |||

==境内== | ==境内== | ||

| - | + | [[熊野三山]]を参照 | |

==組織== | ==組織== | ||

| - | --> | + | ===宮司=== |

| + | *尾崎正督 | ||

| + | *島野盛服()<1915-1934>:1915年、熊野夫須美神社社司[https://dl.ndl.go.jp/pid/1020224/1/140]。昇格と共に1921/8/9宮司[https://dl.ndl.go.jp/pid/2954823/1/2]。1934/3/26退職[https://dl.ndl.go.jp/pid/2958643/1/4]。 | ||

| + | *松井美幸()<1934->:1934/3/26宮司[https://dl.ndl.go.jp/pid/2958643/1/4]。 | ||

| + | *中井藤一郎(?-1947)<1944-1946>:奈良県出身。[[竈門神社]]宮司を経て1944年(昭和19年)7月4日、熊野那智大社宮司。1946年(昭和21年)1月21日、丹生川上神社宮司。(略歴は[[丹生川上神社]]#組織を参照) | ||

| + | *脇山好孝()<>:熊野那智大社宮司、[[箱根神社]]宮司を歴任。 | ||

| + | *篠原四郎(1898-)<1954->:[[小御門神社]]宮司、[[生島足島神社]]宮司、北京神社宮司、[[大洗磯前神社]]宮司、[[酒列磯前神社]]宮司、熊野那智大社宮司を歴任。 | ||

| + | *嶋津正三()<>: | ||

| + | *朝日芳英(1933-)<1998-2016>:佐賀県神埼市出身。石清水八幡宮を経て1958年熊野那智大社に奉職。1998年宮司就任。2016年1月15日退任。2001年から2010年まで和歌山県神社庁長を3期。 | ||

| + | *(代務)東輝明()<2016-2016>:三重県出身。皇学館大学卒。八坂神社権禰宜。1998年熊野那智大社権禰宜。2007年禰宜。2016年宮司代務者。 | ||

| + | *男成洋三()<2016-現職>:熊本県男成神社の社家出身。国学院大学卒。2011年4月、明治神宮権宮司。2016年4月1日熊野那智大社宮司就任。 | ||

| + | ===権宮司=== | ||

| + | *菅居正也 | ||

==画像== | ==画像== | ||

| - | <gallery> | + | <gallery widths="300" heights="300" perrow="3"> |

| + | file:熊野那智大社-01.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-02.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-03.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-04.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-05.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-06.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-07.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-08.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-09.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-10.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-11.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-12.jpg| | ||

| + | file:熊野那智大社-13.jpg| | ||

file:kumano-nachi-taisha_001.jpg| | file:kumano-nachi-taisha_001.jpg| | ||

file:kumano-nachi-taisha_002.jpg| | file:kumano-nachi-taisha_002.jpg| | ||

| 73行: | 133行: | ||

==古典籍== | ==古典籍== | ||

--> | --> | ||

| + | |||

==参考文献== | ==参考文献== | ||

*土岐昌訓 平成7「旧官国幣社と延喜式内社」『神社史の研究』 | *土岐昌訓 平成7「旧官国幣社と延喜式内社」『神社史の研究』 | ||

2024年6月24日 (月) 時点における最新版

| 熊野那智大社 くまの なち たいしゃ | |

| |

| 概要 | 熊野三山の一。 |

| 奉斎 | 家津御子神、熊野速玉神、熊野夫須美神 (土岐昌訓論文) |

| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1 |

| 所在地(旧国郡) | 紀伊国牟婁郡 |

| 所属(現在) | 神社本庁 |

| 格式など | 朱印地拝領神社・官幣中社・別表神社 |

| 関連記事 | 熊野信仰 |

熊野那智大社は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山(紀伊国牟婁郡)にある熊野信仰の神社。熊野三山の一つ。青岸渡寺が隣接。祭神は家津御子神、熊野速玉神、熊野夫須美神。官幣中社。神社本庁別表神社。

目次 |

歴史

神武天皇東征の時、この地に上陸して那智の滝に大己貴神を祀り、八咫烏の導きで大和に入ったという。 仁徳天皇5年、那智の滝より神霊を遷して現在地に社殿を造営。夫須美神を祀った。 豊臣時代に社殿再建。嘉永の大改修、1935年(昭和10年)の修復。

例祭は7月14日で、那智の扇祭り・那智の火祭として知られる。

- 孝昭天皇時代:裸形が十二所権現を祀ったという。那智の滝に千手観音が顕現。(熊野権現金剛蔵王宝殿造功日記)

- 仁徳天皇5年:那智の滝が出現(熊野年代記)。創建(熊野略記)

- 766年:速玉神と熊野牟須美神に各神封4戸を寄進

- 915年:浄蔵が入山して3年間籠ったという。

- 花山法皇が修行

- 1083年:この頃には熊野三山として成立か(「熊野本宮別当三綱大衆等解」)

- 1086年:内侍尚侍藤原氏が願文を収める

- 1109年10月27日:藤原宗忠が参拝(中右記)

- 1161年:『寺門高僧記』覚忠伝所載の三十三所巡礼記で第一番霊場とされている。

- 1201/10/19:後鳥羽上皇が御幸(「後鳥羽院熊野御幸記」)

- 1212年2月:後鳥羽上皇、熊野新宮領を寄進し、所当米190石のうち12石が「那智社壇承仕」に当てられた。新宮の一部または管轄下として認識されていたということか。

- 1223年11/19:全山焼失(百錬抄)。

- 1322年:焼失(熊野年代記)

- 1379年11月13日:「十三所」の初見。尼性周田地寄進状写に「十三所并如意輪堂、滝本千手堂」とある。

- 1427年:北野殿(足利義満の側室)が参詣(熊野詣日記)

- 1531年11/28:色川郷と争論があり、兵火で炎上。(熊野年代記)

- 1581年:廊之坊が新宮の堀内氏に対抗して武装蜂起。堀内氏善は廊之坊の勝山城を攻撃。那智山は二分して、実方院は堀内氏側に付いた。廊之坊が負けた。実方院は那智山の西座執行に就任した。4月29日兵火で社殿焼失。

- 1590年:豊臣秀吉の寄進で如意輪堂を再建。

- 1601年12月:和歌山藩主浅野幸長、300石を寄進。

- 延宝3年2月9日:幕府寺社奉行、社家と本願の間の争論について、社家の主導権を認める裁決を下す。同日、寺社奉行から熊野三山の本願所に「掟書」を出し、修験道の兼務を禁じる。(熊野年代記、神倉伝記並妙心寺由来言上)

- 延享1年4月:那智本願、社家と争論

- 1788年

- 1853年:社殿修復

- 1871年:神仏分離。如意輪堂の本尊は市野々の宝泉寺に遷座。

- 1873年:県社に列格。那智神社と称した。のち熊野夫須美神社と改称。

- 1875年:如意輪堂を本堂として再興して新たに青岸渡寺を称する

- 1918年:那智山経塚を発見

- 1921年7/16:官幣中社に列格。熊野那智神社と改称。[1]

- 1963年:熊野那智大社と改称。

境内

熊野三山を参照

組織

宮司

- 尾崎正督

- 島野盛服()<1915-1934>:1915年、熊野夫須美神社社司[2]。昇格と共に1921/8/9宮司[3]。1934/3/26退職[4]。

- 松井美幸()<1934->:1934/3/26宮司[5]。

- 中井藤一郎(?-1947)<1944-1946>:奈良県出身。竈門神社宮司を経て1944年(昭和19年)7月4日、熊野那智大社宮司。1946年(昭和21年)1月21日、丹生川上神社宮司。(略歴は丹生川上神社#組織を参照)

- 脇山好孝()<>:熊野那智大社宮司、箱根神社宮司を歴任。

- 篠原四郎(1898-)<1954->:小御門神社宮司、生島足島神社宮司、北京神社宮司、大洗磯前神社宮司、酒列磯前神社宮司、熊野那智大社宮司を歴任。

- 嶋津正三()<>:

- 朝日芳英(1933-)<1998-2016>:佐賀県神埼市出身。石清水八幡宮を経て1958年熊野那智大社に奉職。1998年宮司就任。2016年1月15日退任。2001年から2010年まで和歌山県神社庁長を3期。

- (代務)東輝明()<2016-2016>:三重県出身。皇学館大学卒。八坂神社権禰宜。1998年熊野那智大社権禰宜。2007年禰宜。2016年宮司代務者。

- 男成洋三()<2016-現職>:熊本県男成神社の社家出身。国学院大学卒。2011年4月、明治神宮権宮司。2016年4月1日熊野那智大社宮司就任。

権宮司

- 菅居正也

画像

参考文献

- 土岐昌訓 平成7「旧官国幣社と延喜式内社」『神社史の研究』