|

م‚ˆمپ†مپ“مپم€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈمپ¸م€‚مپںمپ مپ„مپ¾è©¦é¨“éپ‹ç”¨ن¸مپ§مپ™م€‚ |

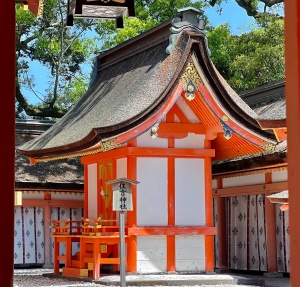

ه®‡ن½گç¥ه®®

ه‡؛ه…¸ï¼ڑه®‰è—¤ه¸Œç« è‘—م€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈ(2011-) وœ€çµ‚و›´و–°ï¼ڑ2023ه¹´5وœˆ7و—¥ (و—¥)

| ه®‡ن½گç¥ه®® مپ†مپ• مپکم‚“مپگمپ† | |

è؛«èˆژمپŒن؛Œمپ¤é€£çµگمپ—مپںه…«ه¹،é€ وœ¬و®؟مپ®و§‹é€ مپŒهˆ†مپ‹م‚‹ è؛«èˆژمپŒن؛Œمپ¤é€£çµگمپ—مپںه…«ه¹،é€ وœ¬و®؟مپ®و§‹é€ مپŒهˆ†مپ‹م‚‹

| |

| و¦‚è¦پ | ه…«ه¹،ن؟،ن»°مپ®ç·ڈوœ¬ç¤¾م€‚ن¸‰ه¤§ه…«ه¹،ه®®مپ®ن¸€ç¤¾م€‚ |

| ه¥‰و–ژ | èھ‰ç”°هˆ¥ه°ٹم€پو¯”ه£²ç¥م€په¤§ه¸¯ه§«ه‘½ (هœںه²گوکŒè¨“è«–و–‡ï¼‰ |

| و‰€هœ¨هœ° | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚هچ—ه®‡ن½گ2859 |

| و‰€هœ¨هœ°ï¼ˆو—§ه›½éƒ،) | è±ٹه‰چه›½ه®‡ن½گéƒ، |

| و‰€ه±ï¼ˆçڈ¾هœ¨ï¼‰ | ç¥ç¤¾وœ¬ه؛پ |

| و ¼ه¼ڈمپھمپ© | ه¼ڈه†…社مƒ»هگچç¥ه¤§ç¤¾مƒ»ن¸€ه“پمƒ»è±ٹه‰چه›½ن¸€ه®®مƒ»وœ±هچ°هœ°و‹é کç¥ç¤¾مƒ»ه®که¹£ه¤§ç¤¾مƒ»هˆ¥è،¨ç¥ç¤¾مƒ»ه‹…ç¥ç¤¾ |

| 関連è¨کن؛‹ | ه…«ه¹،ن؟،ن»°مƒ»ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®ن؛”و‰€هˆ¥ه®®مƒ»ه…و‰€ه®ه،”مƒ»ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®é–¢é€£و—§è·،مƒ»ه؟œç¥ه¤©çڑ‡و—§è·،مƒ»و±ه¤§ه¯؛関連و—§è·، |

ç›®و¬، |

و¦‚è¦پ

ه®‡ن½گç¥ه®®ï¼ˆمپ†مپ•مƒ»مپکم‚“مپگمپ†ï¼‰مپ¯م€په¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚مپ«مپ‚م‚‹م€په؟œç¥ه¤©çڑ‡م‚’祀م‚‹ه…«ه¹،ن؟،ن»°مپ®ç·ڈوœ¬ç¤¾م€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®م€‚

و´هڈ²

- و¬½وکژه¤©çڑ‡32ه¹´ï¼ڑ託ه®£

- ه´‡ه³»ه¤©çڑ‡3ه¹´ï¼ڑè¾›ه³¶ه‹ن¹™ç›®مپŒç¥€م‚‹م€‚

- 712ه¹´ï¼ڑé·¹ه±…社ه‰µه»؛

- 716ه¹´ï¼ڑه°ڈه±±ç”°éپ·ه؛§

- 720ه¹´ï¼ڑوœه»·م€پéڑ¼ن؛؛è¨ژن¼گمپ®مپںم‚پ祈é،کم€‚ه…«ه¹،ç¥مپ¯è‡ھم‚‰ه‡؛陣مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ن»¥ه¾Œم€پéڑ¼ن؛؛مپ®وˆ¦و²،者مپ®و…°éœٹمپ®مپںم‚پمپ«و”¾ç”ںن¼ڑمپŒه§‹مپ¾م‚‹م€‚

- 725ه¹´ï¼ڑçڈ¾هœ¨هœ°مپ«éپ·ه؛§م€‚è¾›ه³¶ه‹و³¢è±†ç±³مپŒè¨—ه®£م‚’هڈ—مپ‘مپںم€‚ه®ک社هˆ—و ¼م€‚ه¼¥ه‹’ه¯؛ه‰µه»؛م€‚

- 725ه¹´ï¼ڑه…«ه¹،ç¥م€په¹³هںژن؛¬مپ«ن¸ٹن؛¬

- 731ه¹´ï¼ڑه®که¹£مپ«é گمپ‹م‚‹

- 733ه¹´ï¼ڑو¯”ه£²ç¥مپŒçڈ¾هœ¨هœ°مپ«éژ®ه؛§

- 737ه¹´4وœˆ1و—¥ï¼ڑوœه»·م€پن¼ٹه‹¢ç¥ه®®مپ¨مپ¨م‚‚مپ«ه®‡ن½گç¥ه®®مپ«م€Œو–°ç¾…مپ®ç„،礼م€چم‚’陳è¬م€‚ç¶ڑو—¥وœ¬ç´€م€‚ه…ه›½هڈ²مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه®‡ن½گç¥ه®®مپ®هˆè¦‹م€‚

- 740ه¹´ï¼ڑè—¤هژںه؛ƒه—£مپ®ن¹±ه¹³ه®ڑمپ®ه ±è³½مپ¨مپ—مپ¦ه°پوˆ¸20وˆ¸ه¯„進

- 745ه¹´ï¼ڑéک؟部虫é؛»ه‘‚مپŒèپ–و¦ه¤©çڑ‡ç—…و°—ه¹³ç™’祈é،کمپ«هڈ‚هگ‘

- 746ه¹´ï¼ڑèپ–و¦ه¤©çڑ‡ç—…و°—ه¹³ç™’مپ«هٹںمپ¨مپ—مپ¦ç¥éڑژن¸‰ن½چم€‚ه°پ400وˆ¸مƒ»و°´ç”°20ç”؛مƒ»ه؛¦هƒ§50هڈ£م‚’ه¯„進

- 748ه¹´ï¼ڑç¥éƒ¨ه¾“ه…«ن½چه¤§ç¥ه®…ه¥³مƒ»وœه¥³مپ«ه¤–ه¾“ن؛”ن½چن¸‹

- 749ه¹´ï¼ڑن¸€èھ¬مپ«è،Œه¹¸ن¼ڑمپŒه§‹مپ¾م‚‹م€‚4ه¹´مپ«ن¸€ه؛¦م€‚

- 749ه¹´11/19ï¼ڑن¸ٹن؛¬م‚’託ه®£

- 749ه¹´11/24ï¼ڑè؟ژç¥ن½؟م‚’ه®‡ن½گم‚’و´¾éپ£

- 12/18ï¼ڑه¤§ه’Œه›½ه¹³ç¾¤éƒ،مپ«هˆ°ç€م€‚ه…¥ن؛¬م€‚و¢¨هژںه®®مپ«و»هœ¨م€‚7و—¥é–“و‚”éپژم€‚

- 749ه¹´12وœˆ27و—¥ï¼ڑه…«ه¹،ç¥مپŒو±ه¤§ه¯؛هڈ‚è©£م€‚م€Œه؛ƒه¹،ه…«ه¹،ه¤§ç¥م€چمپŒه¤©ç¥هœ°ç¥‡م‚’çژ‡مپ„مپ¦ه¤§ن»ڈه»؛ç«‹مپ«هچ”هٹ›مپ™م‚‹مپ¨è¨—ه®£م€‚ç¶ڑو—¥وœ¬ç´€م€‚

- 750ه¹´2/29ï¼ڑو±ه¤§ه¯؛ه¤§ن»ڈمپ®مپںم‚پمپ®é‡‘ç™؛見مپ«هٹںمپ‚م‚ٹمپ¨مپ—مپ¦ه®‡ن½گه¤§ç¥مپ«ن¸€ه“پم€په°پ800وˆ¸مƒ»ن½چç”°80ç”؛م€پو¯”ه£²ç¥مپ«ن؛Œه“پم€په°پ600وˆ¸مƒ»ن½چç”°60ç”؛م‚’ه¯„進م€‚ن¼ٹه‹¢ç¥ه®®مپ®و‰€é کم‚’超مپˆم‚‹م€‚755ه¹´è؟”ç´چم€‚

- 752ه¹´ï¼ڑو±ه¤§ه¯؛ه¤§ن»ڈ開眼ن¾›é¤ٹ

- 754ه¹´ï¼ڑهژé…ن؛‹ن»¶

- 765ه¹´ï¼ڑن¸€و™‚م€په¤§ه°¾ه±±مپ«éپ·ه؛§م€‚

- 766ه¹´ï¼ڑو¯”ه£²ç¥ه°پوˆ¸600وˆ¸مپŒه¾©مپ™

- 767ه¹´9وœˆ18و—¥ï¼ڑو¯”ه£²ç¥ه®®ه¯؛وˆگç«‹م€‚ç¶ڑو—¥وœ¬ç´€م€‚

- 769ه¹´ï¼ڑه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®ç¥è¨—ن؛‹ن»¶

- 782ه¹´ï¼ڑه¤§ه°¾ه±±مپ‹م‚‰é‚„ه؛§

- ه¤©ه؟œهˆه¹´ï¼ڑç¥هڈ·م€Œè·ه›½éœٹ験ه¨پهٹ›ç¥é€ڑه¤§èڈ©è–©م€چ

- 783ه¹´ï¼ڑç¥هڈ·م€Œè·ه›½éœٹ験ه¨پهٹ›ç¥é€ڑه¤§è‡ھهœ¨çژ‹èڈ©è–©م€چ

- 798ه¹´ï¼ڑه…«ه¹،ه¤§ç¥مپ®800وˆ¸ه¾©مپ™

- 811ه¹´ï¼ڑè،Œه¹¸ن¼ڑم€پ6ه¹´مپ«ن¸€ه؛¦مپ¨مپھم‚‹

- 815ه¹´ï¼ڑه…«ه¹،ه¤§èڈ©è–©مپ¯ه؟œç¥ه¤©çڑ‡مپ®éœٹمپ مپ¨مپ؟مپˆم‚‹ï¼ˆه¤§ç¥و¸…é؛؟ç‰è§£çٹ¶ï¼‰

- 820ه¹´ï¼ڑه¤§ه¸¯ه§«ه»ںç¥ç¤¾م‚’祀م‚‹م‚ˆمپ†مپ«ç¥è¨—

- 821ه¹´ï¼ڑم€Œه…«ه¹،ه¤§èڈ©è–©ه®®هڈ¸م€چمپ®èھ(é،èپڑه›½هڈ²ï¼‰

- 823ه¹´ï¼ڑه¤§ه¸¯ه§«ه»ںç¥ç¤¾مپŒه‰µه»؛مپ•م‚Œم€پن¸‰و®؟و§‹وˆگمپ¨مپھم‚‹

- 827ه¹´ï¼ڑهˆ†éœٹ社مپ¨مپ—مپ¦ç”±هژںه®®ه‰µه»؛

- ه¼کن»په¹´é–“ï¼ڑن¸‹ه®®مپŒوˆگç«‹م€‚

- 833ه¹´ï¼ڑه’Œو°—çœں綱مپŒن»پوکژه¤©çڑ‡هچ³ن½چه¥‰ه‘ٹمپ®مپںم‚پهڈ‚هگ‘م€‚ç¶ڑو—¥وœ¬ç´€م€‚م€Œه’Œو°—ن½؟م€چمپ®èھمپ®ç¢؛ه®ںمپھهˆè¦‹م€‚

- 844ه¹´ï¼ڑه…«ه¹،ç¥مپ¯ه؟œç¥ه¤©çڑ‡مپ¨مپ™م‚‹ï¼ˆه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®ه¼¥ه‹’ه¯؛ه»؛ç«‹ç¸پ起)

- 852ه¹´ï¼ڑè‹¥ه®®éژ®ه؛§م€‚

- 859ه¹´ï¼ڑه®‡ن½گç¥ه®®مپ§è¨—ه®£م‚’هڈ—مپ‘è،Œو•™م€پçں³و¸…و°´ه…«ه¹،ه®®م‚’ه‰µه»؛م€‚

- 870ه¹´2وœˆ15و—¥ï¼ڑو¸…ه’Œه¤©çڑ‡مپŒه®£ه‘½م‚’ن¸‹مپ—م€پم€Œوˆ‘وœن¹ƒé،•ç¥–م€چمپ¨ن½چç½®ن»کمپ‘مپںم€‚

- 879ه¹´ï¼ڑ33ه¹´مپ”مپ¨مپ®ه¼ڈه¹´é€ ه–¶مپŒه§‹مپ¾م‚‹م€‚ï¼ں

- 994ه¹´ï¼ڑه¤§ه®°ه؛œè—¤هژںن½گçگ†مپ¨ن¹±é—کن؛‹ن»¶م€‚و—¥وœ¬ç´€ç•¥م€‚

- 998ه¹´ï¼ڑé€ و›؟

- 1097ه¹´ï¼ڑé€ و›؟(م€ژه‹کن»²è¨کم€ڈه¼که®‰10ه¹´5وœˆ14و—¥و،)

- 1129ه¹´ï¼ڑé€ و›؟(م€ژه‹کن»²è¨کم€ڈه¼که®‰10ه¹´5وœˆ14و—¥و،)

- 1161ه¹´ï¼ڑé€ و›؟(م€ژه‹کن»²è¨کم€ڈه¼که®‰10ه¹´5وœˆ14و—¥و،)

- 1184ه¹´ï¼ڑç·’و–¹وƒںو „مپŒç¤¾و®؟ç ´ه£ٹ

- 1188ه¹´ï¼ڑن»®و®؟é€ ه–¶

- 1309ه¹´ï¼ڑه¤§çپ«مپ§ç„¼ه¤±

- 1313ه¹´ï¼ڑه®‡ن½گ託ه®£é›†وˆگç«‹

- 1321ه¹´ï¼ڑه®‡ن½گه¥‰ه¹£ن½؟ن¸çµ¶

- 1418ه¹´ï¼ڑ足هˆ©ç¾©وŒپمپŒç¤¾و®؟é€ ه–¶

- 1423ه¹´ï¼ڑه¤§ه†…盛見مپŒè،Œه¹¸ن¼ڑم‚’ه†چ興م€‚

- 1507ه¹´ï¼ڑ足هˆ©ç¾©و¾„مپŒç¤¾و®؟é€ ه–¶

- 1524ه¹´ï¼ڑه¤§ه†…義興مپŒç¤¾و®؟é€ ه–¶

- 1589ه¹´ï¼ڑé»’ç”°é•·و”؟مپŒ300çں³ه¯„進

- 1591ه¹´ï¼ڑé»’ç”°é•·و”؟مپŒç¤¾و®؟é€ ه–¶

- 1605ه¹´ï¼ڑç´°ه·ه؟ 興مپŒç¤¾و®؟é€ ه–¶م€‚مپ¾مپں1000çں³ه¯„進م€‚

- 1616ه¹´ï¼ڑè،Œه¹¸ن¼ڑه¾©èˆˆ

- 1618ه¹´ï¼ڑو”¾ç”ںن¼ڑه¾©èˆˆ

- 1619ه¹´ï¼ڑç¥èƒ½ه¾©èˆˆ

- 1627ه¹´ï¼ڑ社و®؟ن؟®ه¾©

- 1646ه¹´ï¼ڑه¾³ه·ه®¶ه…‰مپŒوœ±هچ°هœ°1000çں³ه¯„進

- 1723ه¹´ï¼ڑه¤§çپ«

- 1742ه¹´ï¼ڑ社و®؟ه¾©èˆˆï¼ں

- 1744ه¹´ï¼ڑه®‡ن½گه¥‰ه¹£ن½؟ه¾©èˆˆ

- 1861ه¹´ï¼ڑ社و®؟é€ ه–¶م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ç¤¾و®؟م€‚

- 1871ه¹´5وœˆ14و—¥ï¼ڑه®که¹£ه¤§ç¤¾

ه¢ƒه†…

| هگچ称 | م‚¨مƒھم‚¢ | 種هˆ¥ | ç¥ç¥ | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|---|

ن¸ٹه®®مƒ»ن¸€ن¹‹ه¾،و®؟

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | وœ¬ç¤¾ | ه…«ه¹،ه¤§ç¥ | |

ن¸ٹه®®مƒ»ن؛Œن¹‹ه¾،و®؟

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | وœ¬ç¤¾ | و¯”ه£²ه¤§ç¥ | |

ن¸ٹه®®مƒ»ن¸‰ن¹‹ه¾،و®؟

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | وœ¬ç¤¾ | ç¥هٹںçڑ‡هگژ | |

ن¸ٹه®®مƒ»ç”³و®؟

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | ||

هŒ—è¾°ç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه¤©ن¹‹ه¾،ن¸ن¸»ç¥مƒ»é«کçڑ‡ç”£éœٹç¥مƒ»ç¥çڑ‡ç”£éœٹç¥ | ن؛Œن¹‹ه¾،و®؟مپ®è„‡و®؟م€‚ن¸€ن¹‹ه¾،و®؟مپ®è¥؟هŒ—مپ«éژ®ه؛§مپ™م‚‹م€‚مپ“مپ®هœ°مپ®هœ°ن¸»ç¥مپ¨مپ„مپ†م€‚é€ هŒ–ن¸‰ç¥م€‚ |

وک¥و—¥ç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه¤©ه…گه±‹و ¹ه‘½ | ن¸€ن¹‹ه¾،و®؟مپ®è„‡و®؟م€‚ن¸€ن¹‹ه¾،و®؟مپ®è¥؟مپ«éژ®ه؛§مپ™م‚‹م€‚وک¥و—¥ن؟،ن»°مپ®ç¥ç¤¾م€‚ |

ن½ڈهگ‰ç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…و‘‚社 | è،¨ç’ç”·ه‘½مƒ»ن¸ç’ç”·ه‘½مƒ»ه؛•ç’ç”·ه‘½ | ن¸‰ن¹‹ه¾،و®؟مپ®è„‡و®؟م€‚ن¸‰ن¹‹ه¾،و®؟مپ®و±هپ´مپ«éژ®ه؛§مپ™م‚‹م€‚ن½ڈهگ‰ن؟،ن»°مپ®ç¥ç¤¾م€‚823ه¹´(ه¼کن»پ14ه¹´)4وœˆه‰µه»؛م€‚م€ژç”·ه±±è€ƒهڈ¤éŒ²م€ڈمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€په®‡ن½گç¥ه®®مپ®ç¤¾ن¼مپ§مپ¯éµœèچ‰è‘؛ن¸چهگˆه°ٹمپ¨مپ„مپ†مپ¨و³¨è¨کمپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

ه…«هگç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ن¸چ詳 | ç¥ç¥ن¸چ詳م€‚ه»»ه»ٹمپ®è¥؟هچ—مپ®è§’مپ«مپ‚م‚‹م€‚33ه€‹مپ®çں³م‚’ه¾،ç¥ن½“مپ¨مپ™م‚‹م€‚ه®‡ن½گه¸‚هڈ²مپ§مپ¯م‚¯م‚¹مپ®ه·¨وœ¨م‚’ه¾،ç¥ن½“مپ¨مپ™م‚‹مپ¨مپ‚م‚‹م€‚ç¥ç¥مپ¯ه…«çژ‹هگمپ®ç¥مپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚ |

ه¹³é‡ژç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ن¸چ詳 | ه¹³é‡ژن؟،ن»°مپ‹م€‚ن½ڈهگ‰ç¥ç¤¾ç›¸و®؟مپ«هگˆç¥€[1]م€‚ |

ه–„ç¥çژ‹ç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | éک؟èک‡ç¥مƒ»é«ک良ç¥ï¼ں | و¥¼é–€مپ®ه·¦هڈ³مپ«ç¥€م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه·¦مپŒéک؟èک‡ç¥م€پهڈ³مپŒé«ک良ç¥مپ¨مپ„مپ†ï¼ˆç”·ه±±è€ƒهڈ¤éŒ²ï¼‰م€‚ |

ه¤§ه…ƒç¥ç¤¾éپ¥و‹و‰€

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | ه»»ه»ٹهچ—هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¾،許ه±±مپ®ه¤§ه…ƒç¥ç¤¾م‚’éپ¥و‹مپ™م‚‹م€‚ | |

祈祷و®؟

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | ه»»ه»ٹو±هپ´مپ«مپ‚م‚‹ | |

ç¥ن؛•

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | è¥؟ن¸é–€مپ®ه¤–مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

è‹¥ه®®ç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…و‘‚社 | ه¤§é·¦é·¯ه‘½ï¼ˆن»په¾³ه¤©çڑ‡ï¼‰مƒ»ه¤§è‘‰وçڑ‡هگمƒ»ه°ڈ葉وçڑ‡هگمƒ»éڑ¼ç·ڈهˆ¥çڑ‡هگمƒ»é›Œé³¥çڑ‡ه¥³ | è¥؟ه¤§é–€مپ®ه¤–مپ«مپ‚م‚‹م€‚824ه¹´(ه¤©é•·1ه¹´)مپ¨830ه¹´(ه¤©é•·7ه¹´)مپ«ç¥è¨—مپŒمپ‚م‚ٹم€پ852ه¹´(ن»په¯؟2ه¹´)12وœˆمپ«ç¤¾و®؟م‚’ه»؛مپ¦مپ¦ç¥€مپ£مپںم€‚1843ه¹´(ه¤©ن؟14ه¹´)ه†چه»؛مپ®م‚‚مپ®مپŒçڈ¾هکم€‚ |

| (直相و®؟) | وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | è‹¥ه®®ç¥ç¤¾مپ®هŒ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه®¢é™¢م€‚ه®‰ه…ƒه¹´é–“(1175-)م€په¾Œç™½و²³و³•çڑ‡مپ®ه¾،ه¹¸مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†ن»°مپ›مپŒمپ‚م‚ٹم€په¤§ه®®هڈ¸ه…¬é€£مپŒè¨ç«‹مپ—مپںمپŒم€په¾،ه¹¸مپ¯ه®ںçڈ¾مپ—مپھمپ‹مپ£مپں(م€ژç”·ه±±è€ƒهڈ¤éŒ²م€ڈ)م€‚ه»ƒçµ¶م€‚ | |

ن؛€ه±±ç¥ç¤¾

| وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه¤§ه±±ç©چه‘½ | è¥؟ه¤§é–€مپ®ه¤–مپ«مپ‚م‚‹م€‚ç”·ه±±è€ƒهڈ¤éŒ²مپ§مپ¯ç¥ç¥م‚’ن¸‰ه¥³ç¥مپ¨مپ™م‚‹م€‚ |

| (ه¾،秤çں³ï¼‰ | وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ن¸ٹه®®ن؛Œمپ®ه¾،و®؟مپ®è£ڈمپ«مپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚ن¸چ詳م€‚ | |

| ه‹…ن½؟و¾ | وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ن¸ٹه®®è¥؟ن¸é–€مپ®هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه‹…ن½؟هڈ‚ه®®مپ®مپںمپ³مپ«ن؛¬éƒ½مپ®و¾م‚’وگ؛مپˆمپ¦مپچمپ¦و¤چمپˆمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚2018ه¹´(ه¹³وˆگ30ه¹´)12وœˆن¼گوژ،(م€ژهڈ²è·،ه®‡ن½گç¥ه®®ه¢ƒه†…ه¤©ç„¶è¨که؟µç‰©ه®‡ن½گç¥ه®®ç¤¾هڈ¢ن؟هکو´»ç”¨è¨ˆç”»م€ڈ)م€‚ | |

| (蜷و¾ï¼‰ | وœ¬ç¤¾ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ن¸چ詳م€‚ | |

ن¸‹ه®®

| ن¸‹ه®®ه‘¨è¾؛ | ن¸‹ه®® | ه…«ه¹،ه¤§ç¥مƒ»و¯”ه£²ه¤§ç¥مƒ»ç¥هٹںçڑ‡هگژ | ه¼کن»په¹´é–“مپ®ه‰µه»؛م€‚ç¥ç¥€مپ®مپںمپ³مپ«ه¾،饌م‚’ه¥‰مپ£مپںمپ®مپ§ه¾،ç‚ٹو®؟مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚مپ¾مپںن¸ٹه®®مپŒçپ«çپ½مپ®و™‚مپھمپ©مپ¯ن¸‹ه®®مپ§ç¥ç¥€م‚’è،Œمپ£مپںم€‚é “ه®®مپŒه»ƒçµ¶مپ—مپ¦مپ„مپںو™‚ن»£مپ«مپ¯ن¸ٹه®®é€ ه–¶مپ®و™‚مپ«ن»®و®؟مپ®ه½¹ه‰²م‚’وœمپںمپ—مپںم€‚1826ه¹´(و–‡و”؟9ه¹´)مپ«ه†چه»؛م€‚ |

| ه¤§ç¥ç¥–ç¥ç¤¾ | ن¸‹ه®®ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…و‘‚社 | ه¤§ç¥و¯”義 | ه¤§ç¥و°ڈمپ®ç¥–ç¥م€‚ن¸‹ه®®ن¸€ن¹‹ç¥و®؟مپ«ç›¸و®؟مپ¨مپ—مپ¦ç¥€م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ |

| ه…†ç«¹ | ن¸‹ه®®ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ن»–مپ«و©کم‚‚مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†مپŒن¸چ詳م€‚ | |

é«که€‰

| ن¸‹ه®®ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

ه‘‰و©‹

| ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | وکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ¾مپ§مپ“مپ،م‚‰مپŒهڈ‚éپ“ه…¥هڈ£مپ مپ£مپںم€‚çڈ¾هœ¨م‚‚ه‹…ن½؟مپ¯ه‹…ن½؟è،—éپ“م‚’é€ڑمپ£مپ¦ه‘‰و©‹م‚’é€ڑم‚‹م€‚1622ه¹´(ه…ƒه’Œ8ه¹´)ن؟®é€ مپ•م‚Œمپںم‚‚مپ®مپŒçڈ¾هکمپ™م‚‹م€‚ | |

| (ن»پçژ‹é–€ï¼‰ | ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | 金ه‰›هٹ›ه£« | ه‘‰و©‹مپ®ه¥¥مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ç¥ن»ڈهˆ†é›¢مپ®ه¾Œم‚‚هکç¶ڑمپ—مپںمپŒم€پوکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§و’¤هژ»مپ•م‚Œمپںم€‚金ه‰›هٹ›ه£«هƒڈمپ¯çڈ¾هکمپ™م‚‹م€‚ |

(ه¼¥ه‹’ه¯؛)

| ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،ه‘¨è¾؛ | ن»ڈه ‚مپھمپ© | ||

| (ن»²ه“€ه¤©çڑ‡ه»ں) | ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ن»²ه“€ه¤©çڑ‡ | ه‘‰و©‹مپ®هŒ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚1681ه¹´(ه¤©ه’Œ1ه¹´)مپ®ه‰µه»؛م€‚çڈ¾çٹ¶ن¸چ詳م€‚ |

ه…«ه‚ç¥ç¤¾

| ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | é ˆن½گن¹‹ç”·ه‘½ | ه¼¥ه‹’ه¯؛مپ®éژ®ه®ˆم€‚祇هœ’社م€‚祇هœ’ن؟،ن»°م€‚ |

é¤ٹèڑ•ç¥ç¤¾

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ï¼ں | ه¤©ç…§ه¤§ه¾،ç¥ | ه¸‚ه†…مپ®هˆ¥مپ®ه ´و‰€ï¼ˆن¸چ詳)مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚1988ه¹´(وکه’Œ63ه¹´)م€په…«ه‚ç¥ç¤¾مپ«هگˆç¥€م€‚ |

| (祖éœٹ社) | ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | ه¼¥ه‹’ه¯؛è·،مپ®ه…«ه‚ç¥ç¤¾مپ®è¥؟هپ´مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚و°ڈهگç¥è‘¬ç¥مپ®è€…مپ®ç¥–ه…ˆمپ®ç¥éœٹم‚’祀م‚‹ç¥–éœٹ社م€‚وکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ¾مپ§مپ‚مپ£مپںم‚‰مپ—مپ„مپŒçڈ¾هکمپ—مپھمپ„م€‚ه®‡ن½گ祖éœٹ社مپ¨é–¢ن؟‚مپŒمپ‚م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚‹م€‚ | |

هŒ–粧ن؛•وˆ¸

| ه‹…ن½؟è،—éپ“ | مپمپ®ن»– | ||

ه‡¶é¦–ه،ڑ

| ه‹…ن½؟è،—éپ“ | مپمپ®ن»– | ||

百ن½“ç¥ç¤¾

| ه‹…ن½؟è،—éپ“ | ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ | ه¤§éڑ…مƒ»و—¥هگ‘ن¸،ه›½مپ®éڑ¼ن؛؛مپ®éœٹ | 719ه¹´(é¤ٹè€پ3ه¹´)مپ®éڑ¼ن؛؛مپ®ن¹±مپ§è¨ژمپ،هڈ–م‚‰م‚Œمپںéڑ¼ن؛؛مپ®é¦–م‚’هں‹م‚پمپںمپŒمپمپ®ه¾Œم€پéœٹç•°م‚’ç¤؛مپ—مپںمپ®مپ§ç¥€مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ |

ه®‰هچ—ه®ه،”

| è،¨هڈ‚éپ“ | مپمپ®ن»– | ||

ç¥و¦ه¤©çڑ‡èپ–è¹ںèڈںç‹وژ¨è€ƒهœ°é،•ه½°ç¢‘

| è،¨هڈ‚éپ“ | مپمپ®ن»– | ||

| ه°ڈه±±ç”°è¨که؟µه…¬هœ’ | è،¨هڈ‚éپ“ | مپمپ®ن»– | ه°ڈه±±ç”°ه®¶ه±‹و•·è·،م€‚ | |

| ه¤§ç¥و¯”ç¾©ç¥ | è،¨هڈ‚éپ“ | مپمپ®ن»– | ه¤§ç¥و¯”義 | ه°ڈه±±ç”°è¨که؟µه…¬هœ’ه†…مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

ç¥و©‹

| è،¨هڈ‚éپ“ | مپمپ®ن»– | 1941ه¹´(وکه’Œ16ه¹´)م€پوکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§é€ ه–¶م€‚مپم‚Œمپ¾مپ§مپ¯ه‹…ن½؟مپŒو¥م‚‹مپںمپ³مپ«وœ¨é€ مپ®و©‹م‚’وژ›مپ‘مپںم€‚ | |

é»’ç”·ç¥ç¤¾

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…و‘‚社 | و¦ه†…ه®؟禰ه‘½ | ه¤§é³¥ه±…مپ®ه¤–مپ«éژ®ه؛§م€‚é»’ç”·و®؟م€‚ |

ه¤§é³¥ه±…

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | 1111ه¹´(ه¤©و°¸2ه¹´)ه»؛ç«‹م€‚1798ه¹´(ه¯›و”؟10ه¹´)ه†چه»؛م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ه®¤وˆ¸هڈ°é¢¨مپ§ه€’ه£ٹم€‚1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)م€پوکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§م‚³مƒ³م‚¯مƒھمƒ¼مƒˆè£½مپ®é³¥ه±…م‚’ه†چه»؛م€‚ | |

| هˆو²¢هœ° | 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

| ه¥³ç¦°ه®œç¥ç¤¾ | 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه¤§ç¥وœه¥³ | ه¤§ç¥و°ڈمپ®ç¥–ç¥م€‚ه¤§ç¥وœه¥³مپ¯و±ه¤§ه¯؛ه¤§ن»ڈé€ ç«‹م‚’و”¯وŒپمپ™م‚‹è¨—ه®£م‚’ن¸‹مپ—م€پç¥éœٹمپ¨ه…±مپ«و±ه¤§ه¯؛مپ¾مپ§èµ´مپ„مپ¦و‹ç¤¼مپ—مپںمپ“مپ¨مپ§çں¥م‚‰م‚Œم‚‹م€‚ه¤§ç¥وœه¥³مپ¯هˆو²¢و± مپ«è؛«م‚’وٹ•مپ’مپںمپ¨مپ„مپ†ن¼و‰؟مپŒمپ‚م‚‹م€‚ه¥³ç¦°ه®œç¥ç¤¾مپ¯مپ‹مپ¤مپ¦مپ¯ه¥³ç¦°ه®œو‰€مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم€په…角ه ‚مپ®ç¤¾و®؟مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ¯ç¤¾و®؟مپ¯مپھمپ„م€‚مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ç¥ç¥€م‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ‹مپ¯ن¸چوکژم€‚ |

| ه®ç‰©é¤¨ | 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

| هڈ‚集و®؟ | 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

| ه‹…ن½؟و–ژ館 | 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

ه®‡ن½گç¥ه®®ه؛پ

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

ه„€ه¼ڈو®؟

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

(ه¼¥ه‹’ه¯؛هگ院群)

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

| (紫雲çں³ï¼‰ | 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ه‘‰و©‹مپ®هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚744ه¹´(ه¤©ه¹³16ه¹´)و”¾ç”ںن¼ڑç¥ن؛‹مپ®و™‚مپ«ç¥è¼؟مپŒه¼¥ه‹’ه¯؛مپ®هŒ—م‚’é€ڑمپ£مپںمپ¨مپچمپ«ç´«é›²مپŒمپںمپھمپ³مپ„مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚çڈ¾هکن¸چ詳م€‚ | |

و”¾ç”ںو±

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

وک¥ه®®ç¥ç¤¾

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…و‘‚社 | èڈںéپ“ç¨ڑéƒژهگه‘½ | ن¸‹ه®®مپ®هŒ—هپ´ï¼ˆçڈ¾هœ¨مپ®ç¥“و‰€مپ®مپ‚مپںم‚ٹمپ‹ï¼‰مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒوکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§éپ·ه؛§م€‚1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)ه†چه»؛م€‚و±ه®®ç¥ç¤¾م€‚ |

祓و‰€

| 馬ه ´ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | ||

èڈ±ه½¢و±

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ه°ڈه³¶مپŒ6ه€‹مپ‚م‚‹م€‚ | |

ه¾،éœٹو°´

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | èڈ±ه½¢و± هچ—ه²¸م€‚و¬½وکژه¤©çڑ‡32ه¹´2وœˆهˆهچ¯مپ«ه…«ه¹،ه¤§ç¥مپŒوœ€هˆمپ«ه‡؛çڈ¾مپ—مپںه ´و‰€م€‚م€Œه¾،éچ›ه†¶ه ´م€چمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚ه½±هگ‘çں³ï¼ˆمپژم‚‡مپ†مپ“مپ†مپ„مپ—)مپ¯ه…«ه¹،ه¤§ç¥مپŒç¥é¦¬مپ«ن¹—مپ£مپ¦ه¤©é§†مپ‘مپںو™‚مپ®è¹„مپ®ç—•مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚社هƒ§مپ®ç¥وپ¯مپŒن¸‰مپ¤مپ®ن؛•وˆ¸م‚’وژکم‚ٹم€پمپمپ®و°´مپ§هˆ€م‚’éچ›مپˆمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ن¸‹ن؛• | |

ه¾،ç”°و¤چه ´

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | èڈ±ه½¢و± هچ—ه²¸م€‚ç¥ç”°مپ¯مپھمپ„مپŒم€په¾،ç”°و¤چç¥ن؛‹مپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚ | |

能و¥½و®؟

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | èڈ±ه½¢و± مپ®هŒ—ه°ڈه³¶مپ«مپ‚م‚‹م€‚مپ‹مپ¤مپ¦مپ¯ن¸ٹه®®هڈ‚éپ“é³¥ه±…مپ®ه·¦هپ´مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒوکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è»¢مپ—مپںم€‚ | |

وœ¨هŒ 祖ç¥ç¤¾

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | و‰‹ç½®ه¸†è² ه‘½مƒ»و¯”هڈ¤ç‹çں¥ه‘½مƒ»و€ه…¼ه‘½ | èڈ±ه½¢و± مپ®هŒ—ه°ڈه³¶مپ«éژ®ه؛§مپ™م‚‹م€‚ه®®ه¤§ه·¥مپ®é،کمپ«م‚ˆم‚ٹ1691ه¹´(ه…ƒç¦„4ه¹´)12وœˆ5و—¥مپ«ه‰µه»؛م€‚ |

و°´هˆ†ç¥ç¤¾

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | é«کم‚ھم‚«مƒںç¥مƒ»ه¤©و°´هˆ†ç¥مƒ»ه¤©و±²هŒڈوŒپç¥مƒ»ه›½و±²هŒڈوŒپç¥ | èڈ±ه½¢و± مپ®و±ه°ڈه³¶مپ«éژ®ه؛§مپ™م‚‹م€‚é¾چç¥مپ¨م‚‚م€‚ |

ه¤©و؛€ç¥ç¤¾

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | èڈ…هژںéپ“çœں | èڈ±ه½¢و± مپ®هچ—ه°ڈه³¶مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚و°´هˆ†ç¥ç¤¾ç›¸و®؟مپ«ç¥€م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[2]م€‚ |

| وکه’Œه¤©çڑ‡ه·،è،Œهœ° | èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | èڈ±ه½¢و± هŒ—ه²¸م€‚وکه’Œه¤©çڑ‡مپŒçڑ‡ه¤ھهگو™‚ن»£مپ«è¨ھم‚Œمپںه ´و‰€م€‚ | |

| (ن¸ٹه®®é “ه®®ï¼‰ | èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | èڈ±ه½¢و± هŒ—ه²¸م€‚çڈ¾هœ¨مپ®é “ه®®مپ®مپ‚مپںم‚ٹمپ‹م€‚ | |

| (ن¸‹ه®®é “ه®®ï¼‰ | èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | èڈ±ه½¢و± هŒ—ه²¸ | |

| (若ه®®é “ه®®ï¼‰ | èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | èڈ±ه½¢و± هŒ—ه²¸ | |

絵馬و®؟

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | èڈ±ه½¢و± è¥؟ه²¸م€‚ه…ƒمپ¯ç‹¬ç«‹مپ—مپںه³¶م€‚ | |

(و± ه†…و³•èڈ¯ن¸‰وک§ه ‚)

| èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | ن»ڈه ‚مپھمپ© | èڈ±ه½¢و± è¥؟ه²¸م€‚ه…ƒمپ¯ç‹¬ç«‹مپ—مپںه³¶م€‚ه¤§و±ںهŒ،وˆ؟مپŒه»؛ç«‹م€‚ه¤§ه¼گه ‚مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚ه»ƒçµ¶م€‚絵馬و®؟مپ®مپ‚مپںم‚ٹمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ | |

| (è·çڑ‡ç¥ç¤¾ï¼‰ | èڈ±ه½¢و± ه‘¨è¾؛ | (ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ï¼‰ | و±ںوˆ¸و™‚ن»£ه¾Œوœںمپ®ه‰µه»؛م€‚èڈ±ه½¢و± مپ®ه³¶ï¼ˆه¤§ه¼گه ‚مپ®هچ—)مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒم€پوکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§ه¤§ه°¾ه±±مپ«éپ·ه؛§م€‚ | |

| ه¤©و؛€ç¥ç¤¾ | ه®®ه±± | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | èڈ…هژںéپ“çœں | 1774ه¹´(ه®‰و°¸3ه¹´)4وœˆم€په‰µه»؛م€‚ |

| 金هˆ€و¯”羅社 | ه®®ه±± | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه¤§ç‰©ن¸»ç¥مƒ»ه´‡ه¾³ه¤©çڑ‡ | 金و¯کç¾…ن؟،ن»°مپ®ç¥ç¤¾م€‚1800ه¹´(ه¯›و”؟12ه¹´)10وœˆه‰µه»؛م€‚çگ´ه¹³ç¥ç¤¾م€‚金هˆ€و¯”ç¾…ç¥ç¤¾م€‚ |

| ç‘œن¼½ç¥ç¤¾ | ه®®ه±± | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | è±ٹهڈ—ه§«ه‘½مƒ»و‰‹ç½®ه¸†è² ه‘½مƒ»ه½¦ç‹çں¥ه‘½ | |

| ç²ںه³¶ç¤¾ | ه®®ه±± | ç¥ | ه¢ƒه†…ه›³مپ«مپ¯è¨ک載مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپŒو‘‚社مƒ»وœ«ç¤¾مپھمپ©مپ¨مپ—مپ¦مپ¯و•°مپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„م‚ˆمپ†مپ م€‚ | |

| 稲èچ·ç¥ç¤¾ | ه®®ه±± | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه®‡è؟¦ن¹‹ه¾،é‚ç¥ | èڈ±ه½¢و± مپ®ن¸ه¤®ه°ڈه³¶مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚1682ه¹´(ه¤©ه’Œ2ه¹´)3وœˆ13و—¥مپ«ه‰µه»؛م€‚ه®®ه±±مپ«éپ·ه؛§م€‚ |

| هœ°è”µ | ه®®ه±± | çں³ن»ڈ | هœ°è”µèڈ©è–© | |

ن¸€وں±é¨°ه®®è·،è¨که؟µç¢‘

| ه®®ه±± | مپمپ®ن»– | ç¥و¦ه¤©çڑ‡مپ®çڑ‡ه®®è·،م€‚ | |

é “ه®®

| é “ه®®ه‘¨è¾؛ | ç¥ه ´ | ن¸ن¸–مپ«مپ¯ن¸ٹه®®é “ه®®م€پن¸‹ه®®é “ه®®م€پè‹¥ه®®é “ه®®مپ®ï¼“م‚«و‰€مپŒمپ‚مپ£مپںمپŒè،°é€€م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«مپ¯ç¥و©‹مپ®è؟‘مپڈمپ«é “ه®®مپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپںم€‚وکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è»¢ه†چه»؛م€‚ن»®و®؟م€په¾،ن»®ه±‹مپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚ | |

ه®‡ن½گ祖ç¥ç¤¾

| é “ه®®ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…و‘‚社 | èژµç‹و´¥ه½¦ه‘½ | ه®‡ن½گو°ڈمپ®ç¥–ç¥م€‚وکژç¥وœ¨مپ«éژ®ه؛§مپ—مپ¦مپ„مپںمپŒم€پ1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)11وœˆمپ«ن¸،ه¤§é–€ه¤–مپ®ه·¦è„‡مپ«éپ·ه؛§م€‚مپمپ®ه¾Œم€پé “ه®®مپ«ç¥€م‚‰م‚Œمپںم€‚ |

هˆ°و´¥ه®¶ه±‹و•·

| é “ه®®ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

| ه®‡ن½گç¥ه®®çگƒه ´ | é “ه®®ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ه®‡ن½گç¥ه®®ه¤–è‹‘م€‚ | |

| (社هƒ§هٹ群) | ن¸ٹه®®هچ—هپ´ | مپمپ®ن»– | ن¸ٹه®®مپ®هچ—هپ´مپ«ه؛ƒمپŒمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚ | |

| 足و´—و± | ن¸ٹه®®هچ—هپ´ | مپمپ®ن»– | ه¾،ç”°و¤چç¥ن؛‹مپ«ه¥‰ن»•مپ™م‚‹ç”°ن؛؛مپŒè¶³م‚’و´—مپ†و± مپ مپ¨مپ„مپ†م€‚ | |

ه¤§ه°¾ç¥ç¤¾

| ه¤§ه°¾ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه¤–و‘‚社 | ه…«ه¹،ه¤§ç¥ | ه¤§ه°¾ه±±مپ«éژ®ه؛§م€‚767ه¹´(ç¥è·و™¯é›²1ه¹´)مپ‹م‚‰782ه¹´(ه»¶وڑ¦1ه¹´)مپ¾مپ§ه…«ه¹،ه¤§ç¥مپŒمپ“مپ“مپ«ç¥€م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ه’Œو°—و¸…é؛»ه‘‚مپŒéپ“éڈ،ن؛‹ن»¶مپ§ç¥ه‹…م‚’هڈ—مپ‘مپںمپ®مپ¯مپ“مپ®ه ´و‰€مپ¨مپ„مپ†م€‚1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)ه†چه»؛م€‚2020ه¹´(ن»¤ه’Œ2ه¹´)ن؟®ه¾©م€‚ه¤§ه°¾ه±±ç¥ç¤¾م€‚ |

è·çڑ‡ç¥ç¤¾

| ه¤§ه°¾ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه†…وœ«ç¤¾ | ه’Œو°—و¸…é؛»ه‘‚ | و±ںوˆ¸و™‚ن»£ه¾Œوœںمپ®ه‰µه»؛م€‚وکه’Œه¤§é€ ه–¶مپ§1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)مپ«èڈ±ه½¢و± مپ®ه³¶مپ‹م‚‰ç§»è»¢م€‚ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾مپ«ه¤‰و›´مپ‹م€‚ |

鉾立ç¥ç¤¾

| ه¤§ه°¾ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ | ه…«ه¹،ه¤§ç¥ | و¬½وکژه¤©çڑ‡32ه¹´م€په…«ه¹،ه¤§ç¥مپŒهˆم‚پمپ¦ه‡؛çڈ¾مپ—مپںو™‚م€په¤§ç¥و¯”義مپŒé‰¾م‚’ç«‹مپ¦مپ¦ç¥€مپ£مپںه ´و‰€مپ¨مپ„مپ†م€‚社و®؟مپھمپ—م€‚ |

éک؟良礼ç¥ç¤¾

| ه¤§ه°¾ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ | ه…«ه¹،ه¤§ç¥ | ه…«ه¹،ه¤§ç¥مپŒçڈ¾م‚Œمپںç¥è·،م€‚社و®؟مپھمپ—م€‚ |

| و¤ژه®®ç¥ç¤¾ | ه¤§ه°¾ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ | و¤ژو ¹و´¥ه½¦ه‘½ | و¤ژو ¹و´¥ه½¦ه‘½مپŒç¥و¦ه¤©çڑ‡م‚’ه°ژمپ„مپںو—§è·،مپ¨مپ„مپ†م€‚ه®‡ن½گé«کç”°هŒ»ه¸«ن¼ڑ病院ه†…م€‚و¤ژو ¹و´¥ه½¦ç¥ç¤¾م€‚ |

ه¾،許ه±±

| ه¾،許ه±±ه‘¨è¾؛ | مپمپ®ن»– | ||

| ه¤§ه…ƒç¥ç¤¾ | ه¾،許ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه¤–و‘‚社 | ه…«ه¹،ه¤§ç¥مƒ»و¯”ه£²ه¤§ç¥مƒ»ç¥هٹںçڑ‡هگژ | ه¤§ه…ƒه±±مپ®é ‚ن¸ٹمپ«éژ®ه؛§م€‚م€Œè±ٹه›½مپ®ه®‡ن½گه³¶م€چمپ«ه½“مپںم‚‹مپ¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚و¯”ه£²ه¤§ç¥مپŒوœ€هˆمپ«é™چ臨مپ—مپںهœ°م€‚1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)وک¥مپ®ه…µçپ«مپ§ç„¼ه¤±م€‚ |

| ه¤§ه…ƒه…«ه‚ç¥ç¤¾ | ه¾،許ه±±ه‘¨è¾؛ | ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ | é ˆن½گن¹‹ç”·ه‘½ | |

è–¦ç¥ç¤¾

| ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒن¸و´¥ه¸‚ه¤§è²م€‚県社م€‚1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)2وœˆéƒ·ç¤¾ï¼ˆه¹´ن»£هگˆم‚ڈمپھمپ„)م€پ1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)10وœˆم€پ県社مپ«وک‡و ¼م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆم€په®‡ن½گç¥ه®®و‘‚社مپ¨مپھم‚‹[3]م€‚ | |

| ه¥ˆه¤ڑç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒوµç¯‰ه¸‚ه¥ˆه¤ڑم€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)2وœˆ20و—¥م€پ県社مپ«هˆ—و ¼م€‚1873ه¹´(وکژو²»6ه¹´)11وœˆ22و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®و‘‚社[4]م€‚ | |

é·¹ه±…ه…«ه¹،ç¥ç¤¾

| ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه؟œç¥ه¤©çڑ‡مƒ»ن»²ه“€ه¤©çڑ‡مƒ»ç¥هٹںçڑ‡هگژ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚ن¸ٹç”°م€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚県社م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)ه®‡ن½گç¥ه®®و‘‚社[5]م€‚ه¢ƒه†…مپ«وµ·ç¥ç¤¾م€پ稲èچ·ç¥ç¤¾م€پو‹›é‚社مپŒمپ‚م‚‹م€‚1994ه¹´(ه¹³وˆگ6ه¹´)11وœˆ28و—¥م€په†چمپ³ه®‡ن½گç¥ه®®مپ®و‘‚社مپ«مپھمپ£مپںمپ¨مپ„مپ†[6]م€‚ |

| ه¦»ه£ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚ه®‰ه؟ƒé™¢ç”؛ه¦»ه£م€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚県社م€‚ | |

| éƒ،瀬ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚و¨‹ç”°م€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)郷社[7]م€‚ | |

| é…’ن؛•و³‰ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚è¾›ه³¶و³‰م€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)郷社م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)ه®‡ن½گç¥ه®®و‘‚社[8]م€‚ | |

| ن¹™م€“ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚ن¸‹ن¹™ه¥³ه®®وœ¬م€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)郷社م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)ه®‡ن½گç¥ه®®و‘‚社[9][10]م€‚ | |

| ه¤§و ¹ه·ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚ن½گé‡ژم€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚郷社م€‚ | |

| ه°ڈه±±ç”°ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚هŒ—ه®‡ن½گم€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚و‘社م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)2وœˆ22و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®و‘‚社مپ«هˆ—و ¼مپ™م‚‹[11][12]م€‚ | |

| 田笛ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | ه¢ƒه¤–و‘‚社مƒ»ç‹¬ç«‹ç¥ç¤¾ | ه¤§هˆ†çœŒè±ٹه¾Œé«کç”°ه¸‚ç•Œم€‚ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®è،Œه¹¸ه…«ç¤¾مپ®ن¸€مپ¤م€‚ç„،و ¼ç¤¾م€‚ | |

| 貴船ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | (ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ï¼ں) | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚و—¥è¶³م€‚蛇ç¥م‚’祀مپ£مپںم‚‚مپ®مپ¨مپ„مپ†[13]م€‚ه®‡ن½گç¥ه®®ç•¥و،ˆه†…è¨کمپ§مپ¯ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾مپ«و•°مپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپŒن»–مپ®è³‡و–™مپ§مپ¯مپمپ®è¨کè؟°مپ¯مپھمپ„م€‚ | |

| و——é ه…«ه¹،ç¥ç¤¾ | ه¢ƒه¤– | (ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾ï¼ں) | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚هŒ—ه®‡ن½گم€‚و‘社م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)و‘社[14]م€‚ه®‡ن½گéƒ،èھŒمپ§ه®‡ن½گç¥ه®®ه¢ƒه¤–وœ«ç¤¾مپ¨مپ—مپ¦مپ‚مپ’م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[15]م€‚ه¹،é ç¥ç¤¾م€‚ | |

ه’Œé–“ç¥ç¤¾

| ه¢ƒه¤– | هˆ¥ç¥ç¤¾ | ه…«ه¹،ه¤§ç¥مƒ»و¯”ه£²ه¤§ç¥مƒ»ç¥هٹںçڑ‡هگژ | ه¤§هˆ†çœŒه®‡ن½گه¸‚و¾ه´ژم€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)8وœˆم€پçڈ¾هœ¨هœ°مپ«éپ·ه؛§[16]م€‚هگŒه¹´م€پ郷社مپ«هˆ—و ¼م€‚ه®‡ن½گç¥ه®®و‘‚وœ«ç¤¾مپ§مپ¯مپھمپ„مپŒم€په®‡ن½گç¥ه®®مپ®è،Œن؛‹مپ«çµ„مپ؟è¾¼مپ¾م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚وµ®و®؟م€‚ |

組織

ه¤§ه®®هڈ¸ï¼ˆهڈ¤ن»£ï¼‰

- ه¤§ç¥ç”°é؛»ه‘‚(ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳)<>ï¼ڑه¤§ç¥و°ڈم€‚ه½“و™‚مپ®èپ·هگچمپ¯م€Œن¸»ç¥هڈ¸م€چم€‚ه¤§ه®®هڈ¸مپ®هˆن»£مپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚‹م€‚754ه¹´(ه¤©ه¹³ه‹ه®6ه¹´)種هگه³¶مپ«é…چوµپمپ¨مپھم‚‹مپŒم€پمپ®مپ،مپ«è¨±مپ•م‚Œمپںم€‚773ه¹´(ه®ن؛€4ه¹´)ه¤§ه®®هڈ¸مپ«ه¾©ه¸°م€‚

- ه®‡ن½گو± ه®ˆï¼ˆç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳)<766->ï¼ڑه®‡ن½گو°ڈم€‚766ه¹´(ه¤©ه¹³ç¥è·2ه¹´)ه®®هڈ¸م€‚773ه¹´(ه®ن؛€4ه¹´)éپ“éڈ،مپ®هپ½ç¥è¨—مپ«é–¢ن¸ژمپ—مپںمپ¨ç–‘م‚ڈم‚Œمپںم€‚ه®‡ن½گه…¬و± ه®ˆم€‚

- ه¤§ç¥é‚¦هˆ©ï¼ˆï¼‰<-1008>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گ相è¦ڈ()<1008->ï¼ڑ

- ه¤§ç¥ه®¶ه¼ک()<>ï¼ڑ

ه¤§ه®®هڈ¸ï¼ˆن¸ن¸–)

- ه¤§ç¥ه®®وکژ()<1221->ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬ه‰‡ï¼ˆï¼‰<1054->ï¼ڑن»¥ه¾Œم€په®‡ن½گو°ڈمپŒن¸–襲ï¼ں

- ه®‡ن½گه…¬ç›¸ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬é †ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬هں؛()<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬é€ڑ(ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳)<1144->ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬وˆ؟(ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳)<1175-1180><1193-1215>ï¼ڑم€ژه®‡ن½گه®®ç¥é که¤§éڈ،م€ڈم‚’ç·¨ç؛‚م€‚

- ه®‡ن½گه…¬ه®ڑ()<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬ن»²ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬é«ک()<>ï¼ڑ

- ه²©و ¹ه…¬وک¥ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬وœ‰ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬و³°ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬و°ڈ()<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬ن¸–()<>ï¼ڑ

- ه²©و ¹ه…¬ه¤ڈ()<>ï¼ڑ

- ه®‡ن½گه…¬ç‚؛()<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬ه®£ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬و•¦ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه²©و ¹ه…¬و™¯ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬é€£ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑهچ—وœهپ´مپ«مپ¤مپڈم€‚

- ه‡؛ه…‰ه…¬ه’Œï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬هڈ³ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هگ‰و¾ه…¬وµ¦ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ه±…()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ه†…()<>ï¼ڑ

- ه‡؛ه…‰ه…¬è،Œï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬و؛€ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬è²ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬ه¢—()<>ï¼ڑهچ—هŒ—وœçµ±ن¸€ه¾Œمپ®هˆمپ®ه¤§ه®®هڈ¸م€‚

- ه®®وˆگه…¬ه‰‡ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬ه…¼ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ن½گ()<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬ن¸–()<>ï¼ڑ

- ه‡؛ه…‰ه…¬é †ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬و£ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬ه¼ک()<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬è¦‹ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ه¹¸ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه‡؛ه…‰ه…¬ن؟()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬é«ک()<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬و²»ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه‡؛ه…‰ه…¬وپ’()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬é€ڑ()<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬و£ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ه»؛()<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬و¾„()<>ï¼ڑ

- ه‡؛ه…‰ه…¬وˆگ()<>ï¼ڑ

- ه®‰ه؟ƒé™¢ه…¬ç³؛()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬é‡Œï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه‡؛ه…‰ه…¬ه–„()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگو¾هچƒن»£ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬هں؛()<>ï¼ڑ

وœھ見ï¼ڑم€Œه®®وˆگه®¶ç³»م€چ[17]

ه¤§ه®®هڈ¸ï¼ˆè؟‘ن¸–)

- ه®®وˆگه…¬وپ’()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬è؛¬ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ه²،()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬é›„()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ç¶ڈ()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ç´ ()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ç¾©ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬ç´”()<>ï¼ڑ

- ه®®وˆگه…¬è²ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)2وœˆو»هژ»م€‚ه¤§ه®®هڈ¸م€‚

- ه®®وˆگه…¬çں©ï¼ˆ1852-1898)<>ï¼ڑ男爵م€‚ه¤§ه®®هڈ¸ï¼ں1852ه¹´(هک‰و°¸5ه¹´)8وœˆç”ںم€‚1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)9وœˆو»هژ»م€‚مپ“مپ®مپ®مپ،م€په…¬ه¾³ï¼ˆ1865-1904)م€په…¬ه‹²ï¼ˆ1872-)م€په…¬ه؛·ï¼ˆ1915-)مپ¨ç¶ڑمپڈمپŒه…¬ه‹²م‚’除مپچه®®هڈ¸مپ«مپ¯مپھم‚‰مپڑم€‚

- هˆ°و´¥ه…¬و†²ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬هگ‰ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬ه…¼ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬و‘()<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬ه³°ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑهˆ°و´¥ه…¬ه…¼مپ®هگم€‚1701ه¹´(ه…ƒç¦„14ه¹´)8وœˆ24و—¥و»هژ»م€‚

- هˆ°و´¥ه…¬è‘—(1682-1756)<>ï¼ڑ67ن»£ç›®مپ¨مپ„مپ†م€‚هˆ°و´¥ه®¶ن¸èˆˆمپ¨مپ„مپ†م€‚وµç¯‰ه‡؛è؛«م€‚è—©ن¸»ن¾چهŒ»مپ®ç¨²è¦‹çژ„ç›ٹمپ®هگم€‚هˆ°و´¥ه…¬ه…¼مپ®ه¤–ه«م€‚هˆ°و´¥ه…¬ه³°مپ®é¤ٹهگم€‚1682ه¹´(ه¤©ه’Œ2ه¹´)ç”ںم€‚1701ه¹´(ه…ƒç¦„14ه¹´)و»ه¾Œمپ®é¤ٹهگمپ¨مپھم‚‹م€‚1702ه¹´(ه…ƒç¦„15ه¹´)4وœˆم€پهˆم‚پمپ¦وµç¯‰مپ‹م‚‰ه®‡ن½گمپ«ه…¥م‚‹م€‚ه¼ڈ部مپ¨ç§°مپ™م€‚1703ه¹´(ه…ƒç¦„16ه¹´)12وœˆ22و—¥م€په¾“ن؛”ن½چن¸‹مƒ»ن¸ه‹™ه°‘è¼”م€‚و£è¦ھç”؛ه…¬é€ڑمپ«ه¦مپ¶م€‚1742ه¹´(ه¯›ن؟2ه¹´)م€پ社و®؟é€ ه–¶مپ«مپ‚مپںم‚ٹ綸و—¨م‚’وژˆمپ‹م‚‹م€‚1744ه¹´(ه»¶ن؛«1ه¹´)440ه¹´مپ¶م‚ٹمپ«ه®‡ن½گن½؟و´¾éپ£مƒ»ç¥ه®ه¥‰ç´چم‚’ه®ںçڈ¾م€‚1756ه¹´(ه®وڑ¦6ه¹´)2وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚[18]

- هˆ°و´¥ه…¬ç®‡ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑهˆ°و´¥ه…¬è‘—مپ®é•·ç”·م€‚

- هˆ°و´¥ه…¬هڈ¤ï¼ˆ1736-1802)<1749->ï¼ڑ1736ه¹´(ه…ƒو–‡1ه¹´)ç”ںم€‚1749ه¹´(ه¯›ه»¶2ه¹´)ه®‡ن½گه®®ه¤§ه®®هڈ¸م€‚ه¾“ن؛”ن½چن¸‹م€‚هˆ°و´¥ه…¬è‘—مپ®ه‘¨و—‹مپ«م‚ˆم‚ٹه¤§ه®®هڈ¸ه‹…ن»»مپ®هڈ¤ن¾‹م‚’ه¾©و´»مپ•مپ›م€په¾“ن¸‰ن½چمپ¨مپھم‚‹م€‚1802ه¹´(ن؛«ه’Œ2ه¹´)1وœˆ23و—¥و»هژ»م€‚

- هˆ°و´¥ه…¬و‚¦ï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬ç« ()<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…¬م€“()<>ï¼ڑ1848ه¹´(هک‰و°¸1ه¹´)3وœˆو»هژ»م€‚

ه®®هڈ¸ï¼ˆè؟‘çڈ¾ن»£ï¼‰

| ن»£و•° | هگچه‰چ | ç”ںو²، | هœ¨èپ· | ç•¥و´ |

|---|---|---|---|---|

| هˆ°و´¥ه…¬èھ¼ | 1845-1901 | 1855-1901 | 男爵م€‚هˆ°و´¥ه…¬هڈ¤مپ®هگم€‚1845ه¹´(ه¼کهŒ–2ه¹´)ç”ںم€‚ه¹¼هگچمپ¯ه‹ن¸¸م€‚1852ه¹´(هک‰و°¸5ه¹´)م€پ8و³مپ§ه¾“ن؛”ن½چن¸‹م€‚1855ه¹´(ه®‰و”؟2ه¹´)ه®‡ن½گه®®ه¤§ه®®هڈ¸م€‚1867ه¹´(و…¶ه؟œ3ه¹´)ه¾“ه››ن½چن¸‹م€‚ç¥èپ·مپ®ن¸–襲ç¦پو¢مپ®ه¾Œم‚‚هœ¨èپ·مپ—ç¶ڑمپ‘مپںم€‚ه¤§ه®®هڈ¸م‚’経مپ¦مپ®مپ،ه®®هڈ¸م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)6وœˆé ƒم€پو•™ه°ژèپ·و¨©ه°‘و•™و£[19]م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)èڈ¯و—ڈم€‚1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)男爵م€‚1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)6وœˆ22و—¥و»هژ»م€‚و£ه››ن½چم€‚ | |

| هˆ°و´¥ه…¬ç…• | 1869-1936 | 1901-1916 | 男爵م€‚هˆ°و´¥ه…¬èھ¼مپ®هگم€‚ه¹¼هگچمپ¯و¾هچƒن»£م€‚1869ه¹´(وکژو²»2ه¹´)ç”ںم€‚1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)8وœˆم€په¾“ن؛”ن½چم€‚1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)7وœˆ26و—¥م€پ襲爵م€‚1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)7وœˆ31و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚1916ه¹´(ه¤§و£5ه¹´)10وœˆ5و—¥م€پ退èپ·م€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)ه®‡ن½گç”؛é•·م€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)9وœˆ29و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸ه†چن»»م€‚1930ه¹´(وکه’Œ5ه¹´)12وœˆ24و—¥è´è²¬[20]م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)6وœˆ22و—¥م€پ資金ن¸چو£مپ®ç–‘مپ„مپŒوژ›مپ‘م‚‰م‚Œن¼‘èپ·[21]م€‚1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)8وœˆ7و—¥و»هژ»م€‚و£ن¸‰ن½چم€‚ | |

| ه®®وˆگه…¬ه‹² | 1872-1956 | 1916-1919 | 男爵م€‚ه®®وˆگه…¬ه¾³مپ®é¤ٹهگم€‚هˆ°و´¥ه…¬èھ¼مپ®هگم€‚هˆ°و´¥ه…¬ç…•مپ®ه®ںه¼ںم€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)ç”ںم€‚ه¹¼هگچمپ¯ه‹²م€‚1889ه¹´(وکژو²»22ه¹´)ه¤§éکھمپ«ه‡؛مپ¦و³°è¥؟ه¦é¤¨ï¼ˆمƒ—مƒمƒ†م‚¹م‚؟مƒ³مƒˆç³»ن¸ه¦و ،)مپ§ه¦مپ¶م€‚1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)ه®‡ن½گç¥ه®®ن¸»ه…¸م€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)襲爵م€‚ه®‡ن½گç¥ه®®ç¦°ه®œمپ¨مپھم‚‹مپŒè¾èپ·مپ—مپ¦1905ه¹´(وکژو²»38ه¹´)ن¸ٹن؛¬مپ—مپ¦ن؛”هچپهµگه…‰ه½°مپ¨ه…±مپ«و±ن؛¬é€ڑن؟،社(و”؟ه؛œç³»مƒ،مƒ‡م‚£م‚¢ï¼‰م‚’è¨ç«‹مپ—ه°‚ه‹™çگ†ن؛‹مپ¨مپھم‚‹م€‚1907ه¹´(وکژو²»40ه¹´)و±ن؛¬ه¥³هگéں³و¥½ه¦و ،(çڈ¾ه»ƒو ،)و ،é•·م€‚1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)و±ن؛œن؟،託و ھه¼ڈن¼ڑ社هڈ–ç· ه½¹مپ¨مپھم‚‹م€‚1910ه¹´(وکژو²»43ه¹´)12وœˆ27و—¥م€پو£ن؛”ن½چم€‚1916ه¹´(ه¤§و£5ه¹´)3وœˆم€په®‡ن½گç¥ه®®ç¦°ه®œمپ¨مپھم‚‹م€‚1916ه¹´(ه¤§و£5ه¹´)10وœˆ5و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚ه¾“ه››ن½چم€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)6وœˆ18و—¥ن¼‘èپ·م€‚هگŒو—¥م€پèڈ¯و—ڈمپ®ه¾…éپ‡م‚’هپœو¢مپ•م‚Œم‚‹[22]م€‚1927ه¹´(وکه’Œ2ه¹´)ه®‡ن½گç”؛é•·م€‚1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)9وœˆ21و—¥م€پèڈ¯و—ڈمپ®ه“پن½چم‚’ن؟مپ،مپŒمپںمپ„مپ¨مپ—مپ¦çˆµن½چè؟”ن¸ٹ[23]م€‚مپ®مپ،ه®‡ن½گه§“مپ«و”¹ه§“م€‚1956ه¹´(وکه’Œ31ه¹´)و»هژ»م€‚ه®‡ن½گه…¬ه‹²م€‚ | |

| هˆ°و´¥ه…¬ç…• | 1869-1936 | 1919-1931 | 1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)9وœˆ29و—¥ه®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸مپ«ه†چن»»م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)6وœˆ22و—¥ن¼‘èپ·م€‚ | |

| ç”ںç”°é•·وµ© | 1878-1943 | 1931-1933 | ç¦ڈه²،県ن¹…留米ه¸‚ه‡؛è؛«م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)ç”ںم€‚1900ه¹´(وکژو²»33ه¹´)ه›½ه¦é™¢هچ’م€‚هچƒè‘‰ن¸ه¦و ،و•™è«م€پ1918ه¹´(ه¤§و£7ه¹´)3وœˆ18و—¥م€پ香هڈ–ç¥ه®®ç¦°ه®œم€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)2وœˆ24و—¥م€پو•¢ه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚و£ن¸ƒن½چم€‚1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)1وœˆ18و—¥م€پç”ںç”°ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚ه¾“ه…ن½چم€‚و£ه…ن½چم€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)6وœˆ22و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚1933ه¹´(وکه’Œ8ه¹´)4وœˆ4و—¥م€پç”ںه›½é‚ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚ه¾“ن؛”ن½چم€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)1وœˆ7و—¥م€پهœ¨èپ·ن¸و»هژ»م€‚هگŒو—¥و£ن؛”ن½چم€‚ | |

| و¨ھه±±ç§€é›„ | 1891-1948 | 1933-1948 | ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚ç¥ه¥ˆه·çœŒه‡؛è؛«م€‚1891ه¹´(وکژو²»24ه¹´)ç”ںم€‚1914ه¹´(ه¤§و£3ه¹´)ç¥ه®®çڑ‡ه¦é¤¨وœ¬ç§‘هچ’م€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)éژŒه€‰ه®®ç¦°ه®œم€‚1921ه¹´(ه¤§و£10ه¹´)3وœˆ2و—¥ç†ٹé‡ژهگç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚陸è»چو©ه…µن¸ه°‰م€‚1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)10وœˆ1و—¥م€په®®ه´ژç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚1933ه¹´(وکه’Œ8ه¹´)4وœˆ4و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)ç¥ç¤¾وœ¬ه؛پçگ†ن؛‹مƒ»ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)11وœˆ26و—¥و»هژ»م€‚58و³م€‚ | |

| هˆ°و´¥ن؟ه¤« | 1908-1973 | 1948-1973 | 男爵م€‚ç†ٹوœ¬çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚éک؟èک‡ç¥ç¤¾ç¤¾ه®¶مپ®éک؟èک‡وƒںهمپ®ن¸‰ç”·م€‚هˆ°و´¥ه…¬ç…•مپ®ه©؟é¤ٹهگم€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)ç”ںم€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦ç¥éپ“部هچ’م€‚1933ه¹´(وکه’Œ8ه¹´)èڈٹو± ç¥ç¤¾ن¸»ه…¸م€‚1936ه¹´(وکه’Œ11ه¹´)éک؟èک‡ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚هگŒه¹´è¥²çˆµم€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)هˆن»£ç†ٹوœ¬çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)11وœˆ30و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚1949ه¹´(وکه’Œ24ه¹´)ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚وںهژںه…«ه¹،ه®®ه®®هڈ¸م‚’ه…¼ه‹™م€‚1965ه¹´(وکه’Œ40ه¹´)ه¤§هˆ†çœŒè·ه›½ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م‚’ه…¼ه‹™م€‚1973ه¹´(وکه’Œ48ه¹´)3وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚65و³م€‚ | |

| 78 | هˆ°و´¥ه…¬و–‰ | 1937-2009 | 1973-2006 | ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚هˆ°و´¥ن؟ه¤«مپ®هگم€‚1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)ç”ںم€‚1960ه¹´(وکه’Œ35ه¹´)ه›½ه¦é™¢ه¤§ه¦ç¥éپ“ه¦ç§‘هچ’م€‚هگŒه¹´م€پ鶴ه²،ه…«ه¹،ه®®مپ«ه¥‰èپ·م€‚1961ه¹´(وکه’Œ36ه¹´)鶴ه²،ه…«ه¹،ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1968ه¹´(وکه’Œ43ه¹´)鶴ه²،ه…«ه¹،ه®®ç¦°ه®œم€‚1968ه¹´(وکه’Œ43ه¹´)12وœˆ17و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®و¨©ه®®هڈ¸م€‚1973ه¹´(وکه’Œ48ه¹´)5وœˆ8و—¥مپ‹م‚‰2006ه¹´(ه¹³وˆگ18ه¹´)4وœˆ6و—¥مپ¾مپ§ه®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚2009ه¹´(ه¹³وˆگ21ه¹´)1وœˆ13و—¥و»هژ»م€‚ |

| 79 | و± و°¸ه…¬و¯”هڈ¤ | 1941-2008 | 2006-2008 | ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚è–¦ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1941ه¹´(وکه’Œ16ه¹´)م€‚çڑ‡ه¦é¤¨ه¤§ه¦هچ’م€‚1969ه¹´(وکه’Œ44ه¹´)è–¦ç¥ç¤¾ç¦°ه®œم€‚1978ه¹´(وکه’Œ53ه¹´)è–¦ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚2006ه¹´(ه¹³وˆگ18ه¹´)4وœˆ7و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚هگŒه¹´م€په¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚2008ه¹´(ه¹³وˆگ20ه¹´)8وœˆ8و—¥م€پهœ¨èپ·مپ§و»هژ»م€‚66و³م€‚ |

| 80 | ç©´ن؛•ن¼¸ن¹… | 1948-2023 | 2009-2016 | ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚هµگه±±ç€§ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)ç”ںم€‚çڑ‡ه¦é¤¨ه¤§ه¦هچ’م€‚1972ه¹´(وکه’Œ47ه¹´)ه¤ھه®°ه؛œه¤©و؛€ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1977ه¹´(وکه’Œ52ه¹´)瀧ç¥ç¤¾ç¦°ه®œم€‚1982ه¹´(وکه’Œ57ه¹´)瀧ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚2008ه¹´(ه¹³وˆگ20ه¹´)ه¤§هˆ†çœŒç¥ç¤¾ه؛پé•·م€‚2009ه¹´(ه¹³وˆگ21ه¹´)2وœˆ26و—¥م€په؛پé•·مپ¨مپ—مپ¦ه®‡ن½گç¥ه®®ç‰¹ن»»ه®®هڈ¸مپ«ه°±ن»»م€‚2013ه¹´(ه¹³وˆگ25ه¹´)ه®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚2016ه¹´(ه¹³وˆگ28ه¹´)2وœˆ19و—¥م€پ退ن»»م€‚2023ه¹´(ن»¤ه’Œ5ه¹´)1وœˆ24و—¥و»هژ»م€‚ |

| 81 | ه°ڈé‡ژه´‡ن¹‹ | 1955- | 2016- | و—©هگ¸و—¥ه¥³ç¥ç¤¾ç¤¾ه®¶مپ®ه‡؛è؛«م€‚1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)ç”ںم€‚1977ه¹´(وکه’Œ52ه¹´)çڑ‡ه¦é¤¨ه¤§ه¦هچ’م€‚هگŒه¹´م€پو—©هگ¸و—¥ه¥³ç¥ç¤¾ç¦°ه®œم€‚1979ه¹´(وکه’Œ54ه¹´)赤間ç¥ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚1988ه¹´(وکه’Œ63ه¹´)ç¥ç¤¾وœ¬ه؛پ録ن؛‹م€‚1989ه¹´(ه¹³وˆگ1ه¹´)ç¥ç¤¾وœ¬ه؛پن¸»ن؛‹م€‚1997ه¹´(ه¹³وˆگ9ه¹´)ç¥ç¤¾وœ¬ه؛پهڈ‚ن؛‹م€‚ه؛ƒه ±èھ²é•·م€پç¥ç¤¾èھ²é•·م€پè²،و”؟部長م€پç§کو›¸éƒ¨é•·م€پç·ڈه‹™éƒ¨é•·م‚’و´ن»»م€‚2002ه¹´(ه¹³وˆگ14ه¹´)5وœˆ31و—¥م€پن¼ٹه‹¢ه±±çڑ‡ه¤§ç¥ه®®ه®®هڈ¸م‚’ه…¼ه‹™م€‚2003ه¹´(ه¹³وˆگ15ه¹´)6وœˆ15و—¥مپ‹م‚‰2007ه¹´(ه¹³وˆگ19ه¹´)4وœˆ1و—¥مپ¾مپ§و¹ٹه·ç¥ç¤¾و¨©ه®®هڈ¸م€‚2016ه¹´(ه¹³وˆگ28ه¹´)2وœˆ19و—¥م€په®‡ن½گç¥ه®®ه®®هڈ¸م€‚ |

ه°‘ه®®هڈ¸مƒ»و¨©ه®®هڈ¸

- ه®—ه…ç؟پ(1819-1896)<1877-1878>ï¼ڑ(略و´مپ¯è¥؟ه¯’ه¤ڑç¥ç¤¾#組織م‚’هڈ‚照)

- و²³é‡ژه…«ç™¾هگ‰ï¼ˆï¼‰<-1946->ï¼ڑ都農ç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚è¥؟ه¯’ه¤ڑç¥ç¤¾ه®®هڈ¸م€‚

- ه…ƒو°¸و£è±ٹ(1913-)<>ï¼ڑ

- هˆ°و´¥ه…‹هگ()<-2014>ï¼ڑهˆ°و´¥ه…¬و–‰مپ®é•·ه¥³م€‚2014/5/15退ن»»م€‚

- و°¸ه¼کهپ¥ن؛Œï¼ˆï¼‰<>ï¼ڑ

- ه¤§ن¹…ن؟هچڑ範()<2017->ï¼ڑçں³و¸…و°´ه…«ه¹،ه®®و¨©ç¦°ه®œم€‚ه®‡ن½گç¥ه®®ç¦°ه®œم€‚2017/10/10ه®‡ن½گç¥ه®®و¨©ه®®هڈ¸م€‚

ه‹…ç¥

- ه‹…ن½؟ç¥م€پ臨و™‚ه¥‰ه¹£ç¥مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه‹…ç¥ç¤¾م€په¼ڈه¹´ç¥م€په®‡ن½گن½؟م‚‚هڈ‚ç…§م€‚

- و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«ه¾©èˆˆمپ—مپںو™‚مپ«مپ¯60ه¹´مپ”مپ¨مپ®ç”²هگمپ®ه¹´مپ«è،Œمپ†م€‚1924ه¹´(ه¤§و£13ه¹´)مپŒه¼ڈه¹´ç¥مپ®ه¹´مپ«مپھمپ£مپںمپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپڑم€پç؟Œه¹´مپ®1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)مپ‹م‚‰çڈ¾هœ¨مپ®10ه¹´مپ”مپ¨مپ®ه½¢مپ¨مپھم‚‹م€‚و—¥ç¨‹مپ¯ه¤©çڑ‡مپŒمپمپ®éƒ½ه؛¦و±؛م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پ10وœˆ6و—¥مپŒو…£ن¾‹مپ®م‚ˆمپ†مپ م€‚مپںمپ مپ—و•—وˆ¦ç›´ه‰چمپ®1945ه¹´مپ¯7وœˆ30و—¥مپ مپ£مپںم€‚

- ه®‡ن½گç¥ه®®مپ«ç¶ڑمپ‘مپ¦10وœˆ9و—¥مپ«é¦™و¤ژه®®مپ§م‚‚è،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚

- ه›و•°مپ®و•°مپˆو–¹مپ¯ن½•مپŒهں؛و؛–مپھمپ®مپ‹وœھç¢؛èھچم€‚

- ه‹…ن½؟è،—éپ“م‚’é€ڑم‚‹مپ“مپ¨م€پن¸ٹه®®مپمپ°مپ«م€Œه‹…ن½؟و¾م€چم‚’و¤چمپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒو…£ن¾‹مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

- ه‹…ç¥مپ¨مپ¯هˆ¥مپ«ن»–مپ®ه®که›½ه¹£ç¤¾مپ¨هگŒو§کمپ«و£éپ·ه؛§ç¥مپ«م‚‚臨و™‚ه¥‰ه¹£مپŒمپ‚م‚ٹم€پمپ¾مپںه؟œç¥ه¤©çڑ‡مپ®ه¼ڈه¹´ç¥مپ«م‚‚ه¥‰ه¹£مپŒمپ‚م‚‹م€‚

| ه› | ه®ںو–½ه¹´ | ه‘¨وœں | ه‹…ن½؟ | ن؛‹é … |

|---|---|---|---|---|

| 1744ه¹´(ه»¶ن؛«1ه¹´)10وœˆ17و—¥ | 飛鳥ن؛•é›…é‡چ | 9وœˆ25و—¥ç™؛éپ£م€‚ه®£ه‘½[24]م€‚10وœˆ21و—¥é¦™و¤ژه®®م€‚ | ||

| 1804ه¹´(و–‡هŒ–1ه¹´)4وœˆ | 60 | ه››è¾»ه…¬èھ¬ | 3وœˆ14و—¥ç™؛éپ£م€‚م€ژه®‡ن½گن½؟ç™؛éپ£و¬،第م€ڈ[25][26]م€‚ | |

| 1864ه¹´(ه…ƒو²»1ه¹´)6وœˆ15و—¥ | 60 | و¢…و¸“é€ڑه–„ | 5وœˆ21و—¥ç™؛éپ£م€‚ه®£ه‘½[27]م€‚6وœˆ22و—¥é¦™و¤ژه®®م€‚ | |

| 1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 61 | é•·è°·ن؟،éپ“ | 1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)10وœˆ1و—¥ه†…ه‹™çœپن»¤ç¬¬17هڈ·م€Œه®که¹£ه¤§ç¤¾ه®‡ن½گç¥ه®®هگŒé¦™و¤ژه®®è‡¨و™‚ه¥‰ه¹£ç¥ه¼ڈم€چهˆ¶ه®ڑ[28]م€‚10وœˆ9و—¥é¦™و¤ژه®®م€‚ | |

| 1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | ه®¤ç”؛ه…¬è—¤ | 1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)9وœˆ23و—¥ه†…ه‹™çœپن»¤ç¬¬55هڈ·م€Œه®که¹£ه¤§ç¤¾ه®‡ن½گç¥ه®®ه®که¹£ه¤§ç¤¾é¦™و¤ژه®®è‡¨و™‚ه¥‰ه¹£ç¥ه¼ڈم€چهˆ¶ه®ڑ[29]م€‚10وœˆ9و—¥é¦™و¤ژه®®م€‚ | |

| 1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)7وœˆ30و—¥ | 10 | و¸…و°´è°·ه…¬وڈ– | 1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)7وœˆ27و—¥ه†…ه‹™çœپن»¤ç¬¬18هڈ·ç¥ه¼ڈهˆ¶ه®ڑ[30]م€‚8وœˆ2و—¥é¦™و¤ژه®®م€‚ | |

| 250 | 1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | ن¸‰و،ه®ںوک¥ | |

| 251 | 1965ه¹´(وکه’Œ40ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | و£è¦ھç”؛ه…¬ç§€ | |

| 252 | 1975ه¹´(وکه’Œ50ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | ه‰چç”°هˆ©ن؟، | |

| 253 | 1985ه¹´(وکه’Œ60ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | ه°ڈه‡؛英ه؟ | ه®ç‰©é¤¨مƒ»هڈ‚集و®؟م‚’ه»؛è¨م€‚م€ژه®‡ن½گç¥ه®®هڈ²م€ڈم‚’ç·¨ç؛‚م€‚ |

| 254 | 1995ه¹´(ه¹³وˆگ7ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | هœ’و± ç¾ژن½œ | |

| 255 | 2005ه¹´(ه¹³وˆگ17ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | 飛鳥ن؛•é›…و…¶ | |

| 256 | 2015ه¹´(ه¹³وˆگ27ه¹´)10وœˆ6و—¥ | 10 | ه±±ç”°è“‰ | |

| 257 | 2025ه¹´(ن»¤ه’Œ7ه¹´) | 10 | ||

| 258 | 2035ه¹´(ن»¤ه’Œ17ه¹´) | 10 |

ç”»هƒڈ

資و–™

- م€ژهڈ¤ن؛‹é،è‹‘م€ڈم€Œه®‡ن½گç¥ه®®م€چ[31]

- م€ژهڈ¤ن؛‹é،è‹‘م€ڈم€Œه®‡ن½گن½؟م€چ[32]

- è²هژںç›ٹè»’1697م€ژه…«ه¹،ه®®وœ¬ç´€م€ڈ[33][34]

- è—¤هژںه°ڑو¬،1848م€ژç”·ه±±è€ƒهڈ¤éŒ²م€ڈم€Œه®‡ن½گه®®م€چ[35]

- و¸،è¾؛é‡چوک¥1863م€ژè±ٹه‰چه؟—م€ڈم€Œه®‡ن½گéƒ،ن¸ٹم€چ[36]

- و¸،è¾؛é‡چوک¥1863م€ژè±ٹه‰چه؟—م€ڈم€Œه®‡ن½گه®®م€چ[37]

- و¸،è¾؛é‡چوک¥1863م€ژè±ٹه‰چه؟—م€ڈم€Œه®‡ن½گéƒ،ن¸‹م€چ[38]

- هˆ°و´¥ه…¬èھ¼1882م€ژه®‡ن½گç¥ه®®ç•¥و،ˆه†…è¨کم€ڈ[39]

- 1928م€ژه®‡ن½گéƒ،èھŒم€ڈم€Œç¥ç¤¾م€چ[40]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®مپ®ن؟،ن»°م€چ[41]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œç¤¾ه¯؛èھŒم€چ[42]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œو³•éڈ،ه¯؛مپ®éپ؛物مƒ»è™ڑç©؛蔵ه¯؛مپ®éپ؛物م€چ[43]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œه¼¥ه‹’ه¯؛مپ®è¨ک録مپ«مپ‚م‚‰م‚ڈم‚Œم‚‹ن»ڈهƒڈم€چ[44]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œه¹³ه®‰و™‚ن»£مپ®ه¼¥ه‹’ه¯؛مپ®é€ ن»ڈمپھمپ©م€چ[45]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œه®‡ن½گه®®ه¼¥ه‹’ه¯؛مپ¨ه®‡ن½گمپ¸مپ®و–°ن»ڈو•™مپ®وµپه…¥م€چ[46]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œو—§ه®‡ن½گه®®ه¼¥ه‹’ه¯؛مپ®ن»ڈهƒڈم€چ[47]

- 1979م€ژه®‡ن½گه¸‚هڈ²ن¸‹م€ڈم€Œه®‡ن½گه®®مپ®çµµç”»م€چ[48]

- ن¸é‡ژه¹،能1957م€ژه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®هڈ²مپ®ç ”究1م€ڈ[49]

- ن¸é‡ژه¹،能1964م€ژه…«ه¹،ن؟،ن»°هڈ²مپ®ç ”究م€ڈ

- ن¸é‡ژه¹،能1966م€ژه…郷و؛€ه±±مپ®هڈ²çڑ„ç ”ç©¶â€•مپڈمپ«مپ•مپچمپ®ن»ڈو•™و–‡هŒ–م€ڈ[50]

- ن¸é‡ژه¹،能1974م€ژهڈ¤ن»£ه›½و±و–‡هŒ–مپ®è¬ژ―ه®‡ن½گç¥éپ“مپ¨ه›½و±و–‡هŒ–م€ڈ[51]

- ن¸é‡ژه¹،能1985م€ژه®‡ن½گه®®م€ڈ[52]

- ه…¥و±ں英è¦ھ1975م€ژه®‡ن½گه…«ه¹،مپ®ç¥مپ¨و°‘ن؟—م€ڈ[53]

- çœé‡ژه’Œه¤«1987م€Œهˆ°و´¥ه®¶è”µم€Œè±ٹه‰چه›½ه®‡ن½گه®®çµµه›³م€چمپ®وˆگç«‹م€چ[54]ï¼ڑه¢ƒه†…çµµه›³مپ®è©³ç´°مپھو¯”較

- 2022م€ژهڈ²è·،ه®‡ن½گç¥ه®®ه¢ƒه†…ه¤©ç„¶è¨که؟µç‰©ه®‡ن½گç¥ه®®ç¤¾هڈ¢ن؟هکو´»ç”¨è¨ˆç”»م€ڈ[55]ï¼ڑه¢ƒه†…مپ®ه¤‰éپ·مپھمپ©è©³مپ—مپ„م€‚