|

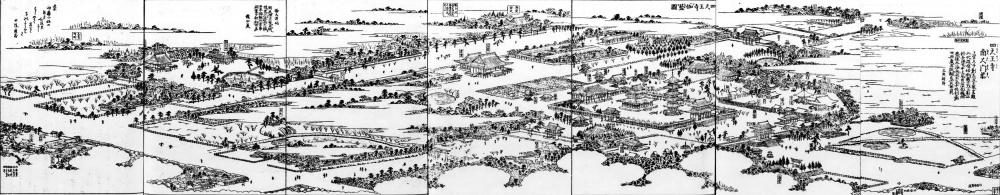

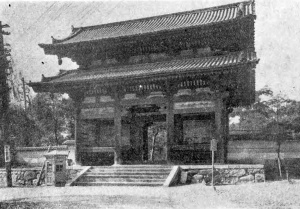

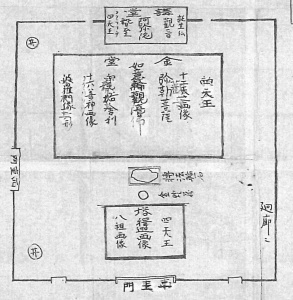

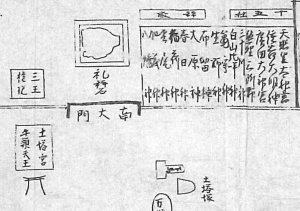

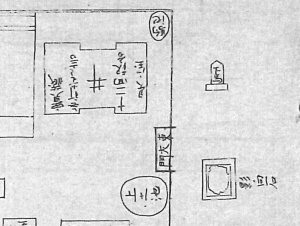

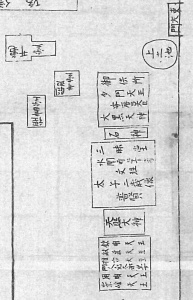

م‚ˆمپ†مپ“مپم€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈمپ¸م€‚مپںمپ مپ„مپ¾è©¦é¨“éپ‹ç”¨ن¸مپ§مپ™م€‚ |

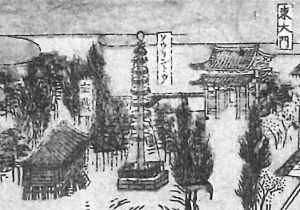

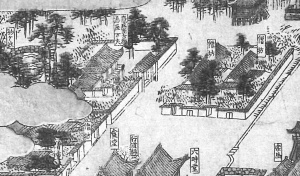

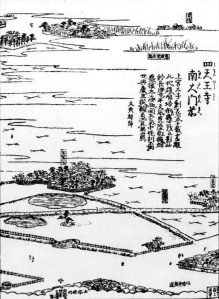

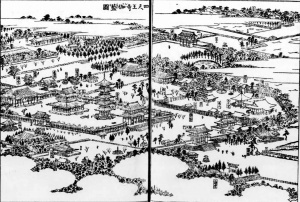

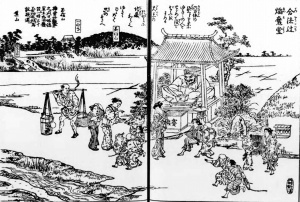

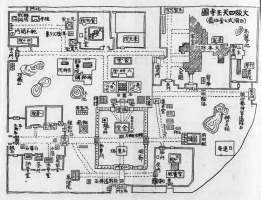

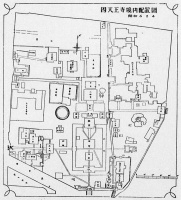

ه››ه¤©çژ‹ه¯؛

ه‡؛ه…¸ï¼ڑه®‰è—¤ه¸Œç« è‘—م€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈ(2011-) وœ€çµ‚و›´و–°ï¼ڑ2023ه¹´4وœˆ17و—¥ (وœˆ)

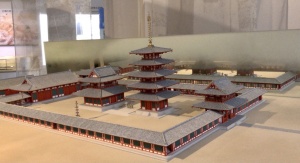

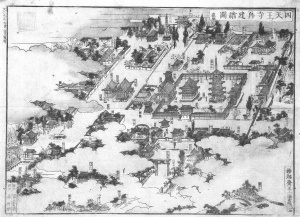

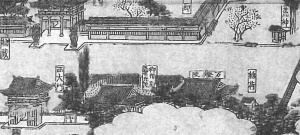

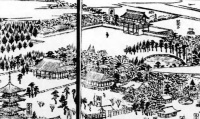

ه››ه¤©çژ‹ه¯؛(مپ—مپ¦م‚“مپ®مپ†مپک)مپ¯م€په¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛(و‘‚و´¥ه›½و±وˆگéƒ،)مپ«مپ‚م‚‹èپ–ه¾³ه¤ھهگم‚†مپ‹م‚ٹمپ®ه¤©هڈ°ه®—مپ®وœ¬ه±±ه¯؛院م€‚ه’Œه®—ç·ڈوœ¬ه±±م€‚هڈ¤ن»£مپ®ه®که¯؛هچپن؛”ه¤§ه¯؛مƒ»هچپه¤§ه¯؛مپ®ن¸€مپ¤م€‚ن¸ن¸–مپ«مپ¯وµ„هœںو•™مپ®èپ–هœ°مپ¨مپھم‚ٹم€پو³•ç„¶مپŒهڈ‚ç± مپ—مپںمپ¨مپ„مپ„م€پن¸€éپچمپ¯1274ه¹´(و–‡و°¸11ه¹´)مپ«éپٹè،Œمپ®وœ€هˆمپ®ه·،礼هœ°مپ¨مپ—مپ¦هڈ‚و‹مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگه»؛ç«‹ه››هچپه…ه¯؛مپ®ن¸€مپ¤م€‚ و³•ç„¶ن¸ٹن؛؛ن؛Œهچپن؛”éœٹه ´6ç•ھوœو‰€مپ®çںه£°ه ‚(çڈ¾هœ¨مپ¯éک؟ه¼¥é™€ه ‚)مپŒمپ‚م‚‹م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛関連و—§è·،م‚‚هڈ‚ç…§م€‚(هڈ‚考ï¼ڑهگŒهگچه¯؛院ه¤©çژ‹ه¯؛)

ç›®و¬، |

و´هڈ²

- 587ه¹´ï¼ڑèپ–ه¾³ه¤ھهگم€پ物部ه®ˆه±‹è¨ژن¼گمپ®و™‚مپ«ه››ه¤©çژ‹مپ«èھ“é،کم‚’ç«‹مپ¦م‚‹م€‚(و—¥وœ¬و›¸ç´€ï¼‰

- 587ه¹´ï¼ڑن¸€èھ¬مپ«çژ‰é€ مپ®هœ°مپ«ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚’ه‰µه»؛م€‚物部ه®ˆه±‹مپ‹م‚‰و²،هڈژمپ—مپںو²³ه†…مƒ»و‘‚و´¥مپ®هœںهœ°م‚’و–½ه…¥مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- 593ه¹´(وژ¨هڈ¤1ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه‰µه»؛م€‚(و—¥وœ¬و›¸ç´€ï¼‰

- 623ه¹´(وژ¨هڈ¤31ه¹´)ï¼ڑو–°ç¾…ه¤§ن½؟مپŒçŒ®ن¸ٹمپ—مپں金ه،”مƒ»èˆژهˆ©مƒ»ه¹،مپھمپ©م‚’ه¯„進م€‚(و—¥وœ¬و›¸ç´€ï¼‰

- 645ه¹´(ه¤§هŒ–1ه¹´)12وœˆم€پï¼ڑهه¾³ه¤©çڑ‡م€پ難و³¢ه®®ï¼ˆé•·وں„è±ٹ碕ه®®ï¼‰مپ«éپ·éƒ½م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپŒé‡چ視مپ•م‚Œم‚‹م€‚654ه¹´(白雉5ه¹´)10وœˆ10و—¥مپ®ه´©ه¾،مپ§م€پ都مپ¯é£›é³¥مپ«وˆ»م‚‹م€‚

- 648ه¹´(ه¤§هŒ–4ه¹´)2وœˆï¼ڑه·¦ه¤§è‡£éک؟ه€چه€‰و¢¯é؛»ه‘‚م€پن؛”é‡چه،”مپ«éœٹé·²ه±±هƒڈم‚„ه››ه¤©çژ‹هƒڈ(ه°ڈه››ه¤©çژ‹ï¼‰مپھمپ©م‚’祀م‚‹م€‚(و—¥وœ¬و›¸ç´€ï¼‰

- ه¤©و™؛ه¤©çڑ‡و™‚ن»£ï¼ڑه¤©و™؛ه¤©çڑ‡م€پو–‰وکژه¤©çڑ‡مپ®è؟½ه–„مپ®مپںم‚په››ه¤©çژ‹ه¯؛金ه ‚مپ«ه¼¥ه‹’èڈ©è–©هƒڈم‚’祀م‚ٹم€پن؛”é‡چه،”مپ«ه¤§ه››ه¤©çژ‹م‚’ن½œم‚‰مپ›مپں(ه¤§هگŒç¸پ起)م€‚金ه ‚وœ¬ه°ٹمپ®ه…ƒو¥مپ®ه°ٹو ¼مپ¯ن¸چوکژمپ مپŒمپ®مپ،مپ«و•‘ن¸–観éں³م€په¦‚و„ڈè¼ھ観éں³مپ¨مپ•م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚‹م€‚

- 701ه¹´(ه¤§ه®1ه¹´)ï¼ڑن¼و‰؟مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پé’é¢é‡‘ه‰›ç«¥هگمپŒه‡؛çڈ¾م€‚ه؛ڑ申ه ‚مپ«ç¥€م‚‰م‚Œم‚‹م€‚

- 703ه¹´(ه¤§ه®3ه¹´)ï¼ڑ2وœˆ17و—¥ï¼ڑوœه»·م€پوŒپçµ±ه¤©çڑ‡ه››هچپن¹و—¥و³•è¦پمپ®مپںم‚په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«ن½؟者م‚’éپ£م‚ڈمپ™ï¼ˆç¶ڑو—¥وœ¬ç´€ï¼‰

- 731ه¹´(ه¤©ه¹³3ه¹´)10وœˆï¼ڑوœه»·م€په¯؛ه°پ50وˆ¸م‚’و–½ه…¥ï¼ˆو–°وٹ„و ¼ه‹…符وٹ„)

- 734ه¹´(ه¤©ه¹³6ه¹´)3وœˆ15و—¥ï¼ڑوœه»·م€پé£ںه°پ200وˆ¸م‚’3ه¹´é™گم‚ٹمپ§و–½ه…¥ï¼ˆç¶ڑو—¥وœ¬ç´€ï¼‰

- 744ه¹´(ه¤©ه¹³16ه¹´)2وœˆï¼ڑèپ–و¦ه¤©çڑ‡مپŒé›£و³¢ن؛¬مپ«éپ·éƒ½م€‚ç؟Œه¹´5وœˆمپ¾مپ§م€‚

- 749ه¹´(ه¤©ه¹³و„ںه®1ه¹´/ه¤©ه¹³ه‹ه®1ه¹´)é–ڈ5وœˆ20و—¥ï¼ڑوœه»·م€پèڈ¯هژ³çµŒمپھمپ©ن¸€هˆ‡çµŒè»¢èھ講èھ¬مپ®مپںم‚پم€Œمپ‚مپ—مپژمپ¬300ç–‹مƒ»ç¶؟1000ه±¯مƒ»ه¸ƒ600端مƒ»ç¨²10ن¸‡وںمƒ»ه¢¾ç”°هœ°100ç”؛م€چو–½ه…¥م€‚

- ه¤©ه¹³ه‹ه®ه¹´é–“(749-757)ï¼ڑèپ–éœٹ院ه»؛立(ه¤ھهگن¼هڈ¤ن»ٹ目録وٹ„)م€‚èپ–éœٹ院è‡ھن½“مپ¯و³•éڑ†ه¯؛مپ®مپ»مپ†مپŒهڈ¤مپ„مپŒم€پçµµه ‚مپ®وˆگç«‹مپ¯ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®مپ»مپ†مپŒه…ˆمپ§م€پوœ€هڈ¤مپ®èپ–ه¾³ه¤ھهگçµµن¼مپŒن½œم‚‰م‚Œم‚‹ï¼ˆçڈ¾هکمپ›مپڑ)م€‚

- 767ه¹´(ç¥è·و™¯é›²1ه¹´)11وœˆï¼ڑو’磨ه›½é¤ç£¨éƒ،مپ®ه¯؛ç”°250ç”؛مپŒهڈژه…¬مپ•م‚ŒمپںمپŒن»£م‚ڈم‚ٹمپ«ه¤§ه’Œمƒ»ه±±èƒŒمƒ»و‘‚و´¥مƒ»è¶ٹن¸مƒ»و’磨مƒ»ç¾ژن½œمپھمپ©مپ®ن¹—ç”°مپٹم‚ˆمپ³و²،ه®کç”°مپŒو–½ه…¥مپ•م‚Œمپںم€‚

- 770ه¹´(ه®ن؛€1ه¹´)ï¼ڑ称ه¾³ه¤©çڑ‡م€پن¸‰é‡چه°ڈه،”百ن¸‡هں؛م‚’é€ ç«‹مپ—م€پ諸ه¯؛مپ«ç´چم‚پمپںمپŒم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«مپ¯2ن¸‡هں؛مپŒه‰²م‚ٹه½“مپ¦م‚‰م‚Œه°ڈه،”院(مپ®مپ،مپ®ن¸‡ه،”院)مپ«ç´چم‚پم‚‰م‚Œمپں(ه¤§هگŒç¸پ起)م€‚

- 771ه¹´(ه®ن؛€2ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛éڑœهگçµµن¼م€پوˆگç«‹م€‚

- 771ه¹´(ه®ن؛€2ه¹´)2وœˆï¼ڑه°پوˆ¸50وˆ¸و–½ه…¥ï¼ˆو–°وٹ„و ¼ه‹…符وٹ„)م€‚

- 773ه¹´(ه®ن؛€4ه¹´)7وœˆ22و—¥ï¼ڑه‘¨éک²ه›½50وˆ¸و–½ه…¥م€‚

- 816ه¹´(ه¼کن»پ7ه¹´)ï¼ڑوœ€و¾„م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®م€Œن¸ٹه®®ه»ںم€چمپ«هڈ‚è©£مپ—م€Œèھ“é،کè©©م€چم‚’献مپکمپں(ن¼è؟°ن¸€ه؟ƒوˆ’و–‡ï¼‰م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ¯و…§و€مپ®ه¾Œè؛«مپ¨مپ—م€پو³•èڈ¯çµŒم‚’ه؛ƒم‚پمپںه…ˆé§†è€…مپ¨مپ—مپ¦è®ƒمپˆم‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®هڈ–経èھ¬è©±م‚‚è¨کمپ•م‚Œم‚‹م€‚هڈ‚è©£مپ®مپ“مپ¨مپ¯هڈ²ه®ںمپ¨مپ؟م‚‰م‚Œم‚‹م€‚ن¼و‰؟مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨مپ“مپ®و™‚م€پوœ€و¾„مپ¯ه»¶وڑ¦ه¯؛و ¹وœ¬ن¸ه ‚م‚’و¨،مپ—مپ¦ه…و™‚礼讃ه ‚م‚’ه»؛ç«‹مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- 825ه¹´(ه¤©é•·2ه¹´)2وœˆ8و—¥ï¼ڑ義çœںمپ¯ه¤ھو”؟ه®ک符م‚’ه¾—مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ¨و³•éڑ†ه¯؛مپ®ه®‰ه±…ن¼ڑمپ«ه¤©هڈ°ه®—هƒ§م‚’ه‡؛ن»•مپ•مپ›م€په¤©هڈ°ه®—مپ®و•™ç¾©مپ«مپ¤مپ„مپ¦è¬›مپکم‚‹ï¼ˆé،èپڑن¸‰ن»£و ¼ï¼‰م€‚مپ“مپ®ه¹´مپ¯ه…‰ه®ڑمپŒه®‰ه±…講ه¸«م‚’ه‹™م‚پمپںم€‚ه¤©هڈ°ه®—مپ®ه½±éں؟ن¸‹مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپ„مپڈم€‚

- 829ه¹´(ه¤©é•·6ه¹´)ï¼ڑه††ن»پمپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه®‰ه±…ن¼ڑمپ§و³•èڈ¯çµŒمپ¨ن»پçژ‹çµŒم‚’講مپکم‚‹م€‚

- 833ه¹´(ه¤©é•·10ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®ه،”مپ®ه؟ƒوں±مپ«ç´چم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپںèپ–ه¾³ه¤ھهگéœٹé«ھمپ®ن¸مپ‹م‚‰وکژçڈ مپŒه‡؛çڈ¾ï¼ˆه¤ھهگن¼هڈ¤ن»ٹ目録وٹ„)م€‚

- 836ه¹´(و‰؟ه’Œ3ه¹´)12وœˆ6و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®ه،”مپŒèگ½é›·مپ§ç ´وگچمپ—مپںمپŒè¢«ه®³èھ؟وں»م‚’مپ—مپںه®کهگڈمپŒه،”مپ®ن¸مپ®èپ–ه¾³ه¤ھهگéœٹé«ھم‚’ç›—مپ؟ه¦»مپ«ن¸ژمپˆم‚‹ن؛‹ن»¶مپŒç™؛ç”ںم€‚وœه»·مپ¯ç¥ںم‚ٹم‚’وپگم‚Œمپ¦وچœç´¢مپ—م€پç؟Œه¹´12وœˆ8و—¥مپ«و–°é€ مپ®وœ¨ه£؛مƒ»éٹ…ه£؛مپ«éœٹé«ھم‚’ç´چم‚پمپ¦è؟”هچ´مپ—مپںم€‚(ç¶ڑو—¥وœ¬ه¾Œç´€ï¼‰

- 837ه¹´(و‰؟ه’Œ4ه¹´)ï¼ڑه††è،Œم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚çœں言ه®—و±ه¯؛ç³»مپ®هƒ§ن¾¶مپ¨مپ—مپ¦مپ¯هˆم€‚

- 860ه¹´(è²è¦³2ه¹´)6وœˆ14و—¥ï¼ڑو¯کو²™é–€ه¤©هƒڈمپŒوŒپ物مپ§مپ‚م‚‹هˆ€مپ¨ه،”م‚’وٹ•مپ’م‚‹مپ¨مپ„مپ†و€ھç•°مپŒه ±ه‘ٹمپ•م‚Œم€پوœه»·مپ¯ن½؟者م‚’و´¾éپ£مپ—مپ¦ن؟®و³•م‚’è،Œمپ£مپں(ن¸‰ن»£ه®ں録)م€‚

- 872ه¹´(è²è¦³14ه¹´)ï¼ڑه††çڈچم€په¥ڈèپم‚’経مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه®‰ه±…ن¼ڑمپ«و³•èڈ¯çµŒمƒ»ن»پçژ‹çµŒمپ«هٹ مپˆم€پوœ€ه‹çژ‹çµŒم‚‚講مپکم‚‹مپ“مپ¨م‚’ه®ڑم‚پم‚‹م€‚

- 940ه¹´(ه¤©و…¶3ه¹´)1وœˆ22و—¥ï¼ڑé™ه› م€په¹³ه°†é–€èھ؟ن¼ڈمپ®مپںم‚په¤§ه¨په¾³و³•م‚’è،Œمپ†م€‚

- 943ه¹´(ه¤©و…¶6ه¹´)ï¼ڑé™ه› مپŒهˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»مپ—م€پوœ±é›€ن¸ٹçڑ‡مپ®ه¾،é،که¯؛مپ¨مپ—مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛è–¬ه¸«é™¢م‚’ه‰µه»؛(ه¤ھهگن¼هڈ¤ن»ٹ目録وٹ„)م€‚

- 960ه¹´(ه¤©ه¾³4ه¹´)3وœˆ17و—¥ï¼ڑçپ«çپ½ï¼ˆو—¥وœ¬ç´€ç•¥ï¼‰

- 967ه¹´(ه؛·ن؟4ه¹´)5وœˆï¼ڑه»¶وڑ¦ه¯؛هƒ§ن¾¶م‚’م‚‚مپ£مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ن»»ه‘½مپ™م‚‹ï¼ˆم€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®وœ«ه¯؛هŒ–مپ®ه§‹مپ¾م‚ٹم€‚

- 1000ه¹´(é•·ن؟2ه¹´)3وœˆ23و—¥ï¼ڑو±ن¸‰و،院詮هگمپŒهڈ‚詣(ه¾،ه ‚関白è¨ک)م€‚

- 1000ه¹´(é•·ن؟2ه¹´)ï¼ڑهœ’هںژه¯؛و…¶ç®—مپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»م€‚

- 1012ه¹´(é•·ه’Œ1ه¹´)ï¼ڑه»¶وڑ¦ه¯؛è“®وµ·مپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»م€‚ه»¶وڑ¦ه¯؛ç³»مپ¨هœ’هںژه¯؛ç³»مپŒمپ¤مپڈو…£ن¾‹مپ¨مپھم‚‹م€‚

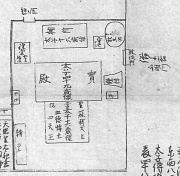

- 1007ه¹´(ه¯›ه¼ک4ه¹´)8وœˆ1و—¥ï¼ڑم€ژه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¾،و‰‹هچ°ç¸پèµ·م€ڈمپŒé‡‘ه ‚مپ‹م‚‰ç™؛見مپ•م‚Œم‚‹م€‚都ç¶é‚£هچپ禅ه¸«و…ˆè“®مپ«م‚ˆم‚ٹ金ه ‚مپ®ه…é‡چه°ڈه،”مپ®ن¸مپ‹م‚‰ç™؛見مپ•م‚Œمپںم€‚هگŒç¸پèµ·مپ§مپ¯ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®é‡‘ه ‚مپ¨ه،”مپŒو¥µو¥½وµ„هœںمپ®و±é–€مپ«ه½“مپںم‚‹مپ¨è¨کمپ•م‚Œم€پوµ„هœںو•™مپ®ç™؛ه±•مپ«ه½±éں؟م‚’ن¸ژمپˆمپںم€‚

- 1023ه¹´(و²»ه®‰3ه¹´)10وœˆ28و—¥ï¼ڑè—¤هژںéپ“é•·م€پé«کé‡ژه±±هڈ‚è©£مپ®ه¸°م‚ٹمپ«ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚’هڈ‚è©£مپ—م€پن»ڈèˆژهˆ©م‚’و‹è¦³مپ™م‚‹ï¼ˆو‰¶و،‘ç•¥è¨ک)م€‚

- 1031ه¹´(é•·ه…ƒ4ه¹´)9وœˆ25و—¥ï¼ڑن¸ٹو±é–€é™¢ه½°هگم€پçں³و¸…و°´ه…«ه¹،ه®®هڈ‚è©£مپ®مپ¤مپ„مپ§مپ«ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«هڈ‚詣(ه·¦çµŒè¨ک)م€‚و „èٹ±ç‰©èھمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پمپ“مپ®و™‚م€پè¥؟ه¤§é–€مپ«è»ٹم‚’هپœم‚پم€پوµ·مپ«و²ˆم‚€ه¤•و—¥م‚’و‹م‚“مپ مپ¨مپ„مپ†م€‚

- 1048ه¹´(و°¸و‰؟3ه¹´)10وœˆ19و—¥ï¼ڑè—¤هژںé ¼é€ڑم€پهڈ‚è©£م€‚é«کé‡ژه±±مپ®ه¸°م‚ٹم€‚(ه®‡و²»é–¢ç™½é«کé‡ژه±±ه¾،هڈ‚è©£è¨ک)

- ه¤©ه–œï¼ˆ1053-1058ï¼‰é ƒï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ¯هœ’هںژه¯؛ç³»مپ¨مپھم‚‹م€‚鳥羽و³•çڑ‡مپ®é™¢ه®£مپ§هœ’هںژه¯؛مپ®و”¯é…چو¨©مپŒç¢؛ç«‹مپ—مپںم€‚

- 1099ه¹´(ه؛·ه’Œ1ه¹´)9وœˆ13و—¥ï¼ڑن¸‰ه–„ç‚؛ه؛·مپ«هڈ‚è©£مپ—9و—¥é–“مپ§ç™¾ن¸‡éپچه؟µن»ڈم‚’وˆگه°±م€‚金ه ‚مپ«è©£مپ§م‚‹مپ¨èˆژهˆ©مپŒه‡؛çڈ¾مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚مپ“م‚Œم‚’ه‹•و©ںمپ¨مپ—مپ¦م€ژو‹¾éپ؛ه¾€ç”ںن¼م€ڈم‚’è¨کمپ™م€‚

- 1127ه¹´(ه¤§و²»2ه¹´)2وœˆ4و—¥ï¼ڑ白و²³ن¸ٹçڑ‡مپŒهڈ‚詣(ن¸هڈ³è¨ک)م€‚

- 1127ه¹´(ه¤§و²»2ه¹´)ï¼ڑ良ه؟چمپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚’هڈ‚è©£م€‚مپ“مپ®و™‚م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®éœٹه‘ٹم‚’هڈ—مپ‘م€په¤§ه؟µن»ڈه¯؛م‚’ه‰µه»؛مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- ه؛·و²»ن¹…ه®‰é ƒï¼ڑ鳥羽و³•çڑ‡م€پè¥؟é–€ه¤–é³¥ه±…ه†…مپ®ه…«ه¹،ه؟µن»ڈو‰€مپ®ه‡؛雲èپ–ن؛؛مپ«çµگç¸پ(هڈ°è¨ک)م€‚ه¾،ه¹¸مپ¯11ه›مپ«هڈٹم‚“مپ مپ¨مپ„مپ†م€‚

- 1140ه¹´(ن؟ه»¶6ه¹´)8وœˆï¼ڑè¥؟ه؟µمپ¨مپ„مپ†هƒ§مپŒم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛è¥؟é–€مپ‹م‚‰ه…¥و°´ه¾€ç”ںم‚’مپ¯مپ‹م‚‹مپŒوœمپںمپ›مپڑم€‚مپ“مپ®و™‚مپ«è؛«مپ«ç€مپ‘مپ¦مپ„مپںم‚‚مپ®مپŒçڈ¾هکمپ™م‚‹م€‚

- 1148ه¹´(ن¹…ه®‰4ه¹´)9وœˆï¼ڑ鳥羽و³•çڑ‡م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¾،ه¹¸م€‚çµµه ‚مپ§çµµè§£م‚’èپمپڈم€‚è—¤هژںé ¼é•·مپŒéڑڈè،Œم€‚

- 1149ه¹´(ن¹…ه®‰5ه¹´)11وœˆ12و—¥ï¼ڑ鳥羽و³•çڑ‡م€په¾،é،که¯؛مپ¨مپ—مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢م‚’é€ ه–¶م€‚(وœ¬وœو–‡é›†ï¼‰

- 1154ه¹´(ن¹…ه¯؟1ه¹´)9وœˆ20و—¥ï¼ڑه؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢مپ«è®ƒه²گه›½ه‹…و—¨ç”°م‚’و–½ه…¥ï¼ˆهڈ°è¨ک)م€‚

- 1165ه¹´(و°¸ن¸‡1ه¹´)ï¼ڑن½ڈهگ‰ه¤§ç¤¾مپ¨ه¢ƒç•Œن؛‰è«–مپŒèµ·مپ“م‚‹م€‚(ه±±و§گè¨ک)

- 1185ه¹´(و–‡و²»1ه¹´)ï¼ڑو³•ç„¶م€پو…ˆه††مپ®èھکمپ„م‚’هڈ—مپ‘م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛è¥؟ه¤§é–€è؟‘مپڈمپ«èچ‰ه؛µم‚’çµگمپ³و»هœ¨مپ—مپںمپ¨ن¼م‚ڈم‚‹م€‚مپ“مپ®èچ‰ه؛µمپŒن¸€ه؟ƒه¯؛مپ®èµ·و؛گمپ¨مپ„مپ†م€‚(ن¸€ه؟ƒه¯؛مپ®ç”±ç·’)

- 1187ه¹´(و–‡و²»3ه¹´)8وœˆ22و—¥ï¼ڑه¾Œç™½و²³ن¸ٹçڑ‡م€پن؛”و™؛ه…‰é™¢م‚’é€ ه–¶مپ—م€پهœ’هںژه¯؛ه…¬é،•مپ‹م‚‰ن¼و³•çپŒé ‚م‚’هڈ—مپ‘م‚‹ï¼ˆçژ‰è‘‰ï¼‰م€‚مپ®مپ،ن؛”و™؛ه…‰é™¢مپ¯ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®وœ¬هٹمپ¨مپھم‚‹م€‚ن؛”و™؛ه…‰é™¢مپ«مپ¯هœںن½گه›½é«که²،ه؛„ن¸ƒم‚«éƒ·مپŒه¾Œç™½و²³é™¢مپ®ه‹…و—¨مپ§و–½ه…¥مپ•م‚Œمپں(足هˆ©ç›´ç¾©ن¸‹çں¥çٹ¶ï¼‰م€‚

- 1180ه¹´(و²»و‰؟4ه¹´)ï¼ڑه»¶وڑ¦ه¯؛وکژ雲م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»م€‚هˆ¥ه½“èپ·م‚’م‚پمپگم‚ٹم€په»¶وڑ¦ه¯؛هپ´مپ¨هœ’هںژه¯؛هپ´مپ®ه¯¾ç«‹مپŒو؟€هŒ–م€‚

- 1189ه¹´(و–‡و²»5ه¹´)ï¼ڑه¾Œç™½و²³é™¢ه؛په®£مپ«م‚ˆم‚ٹم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“èپ·مپ¯هœ’هںژه¯؛ه¹³ç‰é™¢مپ«ن»کمپ™م€‚(ه¯؛é–€é«کهƒ§è¨ک)

- 1191ه¹´(ه»؛ن¹…2ه¹´)9وœˆ18و—¥ï¼ڑه؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢م€پو”¾çپ«مپ§ç„¼ه¤±ï¼ˆçژ‰è‘‰ï¼‰م€‚ç؟Œه¹´ن¸ٹو£ں(ه؟ƒè¨ک)م€‚

- 1192ه¹´(ه»؛ن¹…3ه¹´)9وœˆï¼ڑو…ˆه††م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ¨èپ–ه¾³ه¤ھهگه¢“مپ«هڈ‚è©£م€‚

- 1195ه¹´(ه»؛ن¹…6ه¹´)5وœˆ20و—¥ï¼ڑو؛گé ¼وœم€په؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢م‚„çپŒé ‚ه ‚مپھمپ©ه·،و‹م€‚èپ–éœٹ院مپ«ه‰£م‚’ه¥‰ç´چمپ—مپںم€‚(هگ¾ه¦»éڈ،)

- 1196ه¹´(ه»؛ن¹…7ه¹´)ï¼ڑه®ںو…¶مپ®ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه°±ن»»م‚’ه·،مپ£مپ¦هœ’هںژه¯؛ç³»هگŒه£«مپ§ه¯¾ç«‹م€‚

- 1199ه¹´(و£و²»1ه¹´)ï¼ڑè¦ھé¸مپŒهڈ‚詣(è¦ھé¸èپ–ن؛؛و£çµ±ن¼ï¼‰

- 1201ه¹´(ه»؛ن»پ1ه¹´)9وœˆ20و—¥ï¼ڑن؛”é‡چه،”ن؟®ه¾©èگ½و…¶م€‚ه¾Œé³¥ç¾½ن¸ٹçڑ‡م€پè،Œه¹¸م€‚(百錬وٹ„)

- 1201ه¹´(ه»؛ن»پ1ه¹´)10وœˆ5و—¥ï¼ڑه¾Œé³¥ç¾½ن¸ٹçڑ‡م€پç†ٹé‡ژه¾،ه¹¸مپ®é€”ن¸مپ«هڈ‚è©£م€‚(ه¾Œé³¥ç¾½é™¢ç†ٹé‡ژه¾،ه¹¸è¨ک)

- 1202ه¹´(ه»؛ن»پ2ه¹´)ï¼ڑè¦ھé¸مپŒهڈ‚詣(è¦ھé¸èپ–ن؛؛و£çµ±ن¼ï¼‰

- 1214ه¹´(ه»؛ن؟2ه¹´)6وœˆ26و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه®è”µمپ‹م‚‰م€ژç´°ه—و³•èڈ¯çµŒم€ڈ(ه¤¢و¥çµŒï¼‰مپŒç™؛見مپ•م‚Œم‚‹ï¼ˆه››ه¤©çژ‹ه¯؛解)م€‚

- 1224ه¹´(ه…ƒن»پ1ه¹´)ï¼ڑو…ˆه††م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛çµµه ‚م‚’ه†چه»؛(و³•ç„¶ن¸ٹن؛؛è،Œçٹ¶çµµه›³ï¼‰م€‚

- 1227ه¹´(ه®‰è²1ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛蔵م€ژه¤ھهگن¼هڈ¤ن»ٹ目録وٹ„م€ڈوˆگç«‹م€‚

- 1227ه¹´(ه®‰è²1ه¹´)ï¼ڑèپ–ه¾³ه¤ھهگه¢“ن»کè؟‘مپ‹م‚‰ه¾،è¨کو–‡çں³مپŒç™؛見مپ•م‚Œم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«ه¥‰ç´چمپ•م‚Œمپںم€‚(وکژوœˆè¨ک)

- 1228ه¹´(ه®‰è²2ه¹´)ن»¥ه¾Œï¼ڑم€ژهگ‰é‡ژهگ‰و°´é™¢و¥½و›¸م€ڈوˆگç«‹م€‚م€Œه››ه¤©çژ‹ه¯؛èپ–éœٹن¼ڑم€چمپ®èھمپ®هˆه‡؛م€‚مپ“م‚Œن»¥ه‰چمپ‹م‚‰ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ§èپ–éœٹن¼ڑمپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںمپ‹مپ©مپ†مپ‹مپ¯è¨ک録مپŒمپھمپ„م€‚

- 1230ه¹´(ه¯›ه–œ2ه¹´)ï¼ڑن½ڈهگ‰ه¤§ç¤¾مپ¨مپ®ه¢ƒç•Œن؛‰è«–(و°‘経è¨ک)م€‚

- 1231ه¹´(ه¯›ه–œ3ه¹´)12وœˆ17و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“èپ·م‚’ه·،مپ£مپ¦هœ’هںژه¯؛è،†ه¾’مپŒèœ‚起(百錬وٹ„)م€‚ن»¥ه¾Œم€پوٹ—ن؛‰مپŒمپںمپ³مپںمپ³ç¶ڑمپڈم€‚

- 1233ه¹´(ه¤©ç¦ڈ1ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ§و–°مپںمپھه¾،è¨کو–‡çں³مپŒç™؛見مپ•م‚Œم€پ群è،†مپŒوٹ¼مپ—ه¯„مپ›مپں(وکژوœˆè¨ک)م€‚

- 1234ه¹´(و–‡وڑ¦1ه¹´)4وœˆ8و—¥ï¼ڑهں·è،Œوکژé †مپŒه‰چهں·è،Œه††é †مپ«و®؛ه®³مپ•م‚Œمپں(百錬وٹ„)م€‚

- 1237ه¹´(هک‰ç¦ژ3ه¹´)8وœˆ5و—¥ï¼ڑن¸ٹه؛§è¦ڑé †مپŒ200ن؛؛ن»¥ن¸ٹم‚’çژ‡مپ„مپ¦ن¼½è—چمپ«ن¹±ه…¥م€‚諸ه ‚م‚’و”¾çپ«مپ™م‚‹مپŒو¸،è¾؛ه…ڑمپ«è¨ژمپ،هڈ–م‚‰م‚Œمپںم€‚(百錬وٹ„م€پهگ¾ه¦»éڈ،)

- 1237ه¹´(هک‰ç¦ژ3ه¹´)10وœˆï¼ڑه®œç§‹é–€é™¢ن»»هگمƒ»و±ن¸€و،院立هگمƒ»è—¤هژںéپ“ه®¶م‚‰مپŒهڈ‚詣(百錬وٹ„)م€‚

- 1238ه¹´ï¼ڑ証ç©؛م€پوœ‰é¦¬مپ§ه¾—مپںèپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®éœٹه¤¢مپ«م‚ˆم‚ٹه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®èپ–éœٹ院مپ§ن¸چو–ه؟µن»ڈم‚’è،Œمپ£مپںم€‚

- 1249ه¹´(ه»؛é•·1ه¹´)8وœˆ14و—¥ï¼ڑé’蓮院門è·،مپ®هƒ§ه¾’م€پن»پهٹ©و³•è¦ھçژ‹م‚’ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ن»»مپکم‚‹م‚ˆمپ†مپ«è¦پو±‚م€‚(م€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1250ه¹´(ه»؛é•·2ه¹´)ï¼ڑو—¥è“®م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هڈ‚詣(هˆ¥é çµ±è¨ک)م€‚

- 1264ه¹´(و–‡و°¸1ه¹´)1وœˆ2و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛هƒ§ه¾’مپ¨هœ’هںژه¯؛مپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“èپ·م‚’م‚پمپگم‚ٹوٹ—ن؛‰م€‚(م€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1264ه¹´(و–‡و°¸1ه¹´)5وœˆ24و—¥ï¼ڑ院ه®£مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م‚’هœ’هںژه¯؛مپ«ن¸ژمپˆم‚‹م€‚(م€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1274ه¹´(و–‡و°¸11ه¹´)ï¼ڑن¸€éپچمپŒهڈ‚è©£م€‚م€Œهچپ種مپ®هˆ¶و–‡م€چم‚’ç´چم‚پمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- 1284ه¹´(ه¼که®‰7ه¹´)9وœˆ27و—¥ï¼ڑهڈ،ه°ٹم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»ï¼ˆو„ںè؛«ه¦و£è¨ک)م€‚ه¤©هڈ°ه®—ن»¥ه¤–مپ‹م‚‰مپ¯ç•°ن¾‹م€‚ن¸€و—¦مپ¯ه›؛è¾مپ™م‚‹مپŒم€پç؟Œه¹´3وœˆمپ«ه…¥ه¯؛م€‚

- 1285ه¹´(ه¼که®‰8ه¹´)4وœˆ3و—¥ï¼ڑهڈ،ه°ٹم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ§730ن؛؛مپ«وژˆوˆ’م€‚ç؟Œو—¥مپ«مپ¯èˆژهˆ©è¬›م€‚

- 1285ه¹´(ه¼که®‰8ه¹´)10وœˆ14و—¥ï¼ڑن؛€ه±±ن¸ٹçڑ‡ه¾،ه¹¸م€‚

- 1286ه¹´(ه¼که®‰9ه¹´)ï¼ڑن¸€éپچم€پهڈ‚è©£م€‚ن¸€ه¹´مپ«ن؛Œه؛¦هڈ‚è©£مپ—م€په¹´م‚’è¶ٹمپ™م€‚

- 1294ه¹´(و°¸ن»پ2ه¹´)ï¼ڑه؟چو€§م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»م€‚هگŒه¹´م€پçں³é³¥ه±…م‚’ه†چه»؛(çڈ¾هک)م€‚مپ•م‚‰مپ«ه؟چو€§مپ¯و‚²ç”°é™¢مƒ»و•¬ç”°é™¢م‚’ه†چ興مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- 1302ه¹´(ن¹¾ه…ƒ1ه¹´)8وœˆï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛é³¥ه±…ه»؛立(م€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1332ه¹´(ه…ƒه¼ک2ه¹´/و£و…¶1ه¹´)8وœˆï¼ڑو¥ وœ¨و£وˆگم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ§èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®وœھو¥è¨کم‚’見مپ¦م€په¾Œé†چé†گه¤©çڑ‡مپ®ه€’ه¹•مپŒç´„وںمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨çں¥مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†ï¼ˆه¤ھه¹³è¨ک)م€‚

- 1335ه¹´(ه»؛و¦2ه¹´)5وœˆ18و—¥ï¼ڑه¾Œé†چé†گه¤©çڑ‡م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚ˆم‚ٹم€ژه¾،وœ±هچ°ç¸پèµ·م€ڈم‚’هڈ–م‚ٹه¯„مپ›و›¸ه†™مپ—م€په¥¥و›¸م‚’è¨کمپ™م€‚(ه¾Œé†چé†گه¤©çڑ‡ه®¸ç؟°وœ¬ï¼‰

- 1342ه¹´(興ه›½3ه¹´/ه؛·و°¸1ه¹´)ï¼ڑهŒ—ç• è¦ھوˆ؟م€پçµگهںژè¦ھوœه®›و›¸çٹ¶مپ§èپ–ه¾³ه¤ھهگه¾،è¨کو–‡مپ®ç¤؛مپ™مپ¨مپ“م‚چمپ§çڑ‡çµ±مپ®éپ‹مپŒé–‹مپ‘م‚‹مپ¨è؟°مپ¹م‚‹م€‚

- 1347ه¹´(و£ه¹³2ه¹´/è²ه’Œ3ه¹´)ï¼ڑم€ژç´°ه—و³•èڈ¯çµŒم€ڈ(ه¤¢و¥çµŒï¼‰مپŒه†چç™؛見مپ•م‚Œم€پ金ه ‚مپ«ه¥‰ه®‰مپ•م‚Œم‚‹م€‚

- 1352ه¹´(و£ه¹³7ه¹´/و–‡ه’Œ1ه¹´)é–ڈ2وœˆ15و—¥ï¼ڑه¾Œو‘ن¸ٹه¤©çڑ‡مپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛è،Œه¹¸م€‚(هœ’ه¤ھوڑ¦ï¼‰

- 1356ه¹´(و£ه¹³11ه¹´/ه»¶و–‡1ه¹´)1وœˆ5و—¥ï¼ڑهŒ—وœم€په°ٹه††و³•è¦ھçژ‹م‚’ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ¨مپ™م‚‹ï¼ˆم€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1357ه¹´(و£ه¹³12ه¹´/ه»¶و–‡2ه¹´)6وœˆ21و—¥ï¼ڑهœ°éœ‡مپ§é‡‘ه ‚مپŒه€’ه£ٹم€‚ن؛”é‡چه،”م‚‚ه‚¾و–œمپ—مپںم€‚(ه¾Œو„ڑوک§è¨ک)

- 1361ه¹´(و£ه¹³16ه¹´/ه؛·ه®‰1ه¹´)6وœˆ21و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛金ه ‚ه€’ه£ٹ(م€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1364ه¹´(و£ه¹³19ه¹´/è²و²»3ه¹´)6وœˆï¼ڑه°†è»چ足هˆ©ç¾©è©®مپŒو»هœ¨م€‚

- 1365ه¹´(و£ه¹³20ه¹´/è²و²»4ه¹´)4وœˆ26و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛金ه ‚ن¸ٹو£ںم€‚ه¾Œو‘ن¸ٹه¤©çڑ‡مپŒè،Œه¹¸ï¼ˆه¸«ه®ˆè¨ک)م€‚5وœˆمپ«èگ½و…¶ï¼ˆç¶ڑهڈ²و„ڑوٹ„)م€‚

- 1374ه¹´(و–‡ن¸3ه¹´/ه؟œه®‰7ه¹´)3وœˆ22و—¥ï¼ڑه¾Œه…‰هژ³ه¤©çڑ‡مپ®هˆ†éھ¨مپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«ç´چم‚پم‚‰م‚Œمپںم€‚مپمپ®ه¾Œمپ®و¶ˆوپ¯مپ¯ن¸چ詳م€‚(ه¸«ه®ˆè¨ک)

- 1443ه¹´(هک‰هگ‰3ه¹´)1وœˆ15و—¥ï¼ڑه¯؛هƒ§مپ®وٹ—ن؛‰مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ç‚ژن¸ٹم€‚ه¤ھهگو®؟مƒ»ه¾،ه½±ه ‚مƒ»ه›ه»ٹمƒ»ن¸‰وک§ه ‚مƒ»éژ®ه®ˆç¤¾مپŒç‚ژن¸ٹم€‚焼ه¤±مپ—مپںèپ–ه¾³ه¤ھهگهƒڈمپ®ن¸مپ‹م‚‰é»„金مپ®ه°ڈهƒڈمپŒè¦‹مپ¤مپ‹م‚ٹم€Œه¥‡ه¾—ن¹‹ن؛‹م€چمپ¨مپ—مپ¦و³¨ç›®م‚’集م‚پمپںم€‚(看èپه¾،è¨ک)

- 1460ه¹´(ه¯›و£1ه¹´)é–ڈ9وœˆ2و—¥ï¼ڑç• ه±±ç¾©ه°±مپŒç„¼مپڈم€‚(長禄ه››ه¹´è¨ک)

- 1463ه¹´(ه¯›و£4ه¹´)4وœˆï¼ڑèپ–éœٹ院ه†چه»؛م€‚(ن¸‰ن؛•ç¶ڑçپ¯è¨ک)

- 1470ه¹´(و–‡وکژ2ه¹´)5وœˆ21و—¥ï¼ڑه¤§ه†…و”؟ه¼کè»چمپ®ن¹±ه…¥مپ§ن¸€éƒ¨ç„¼ه¤±م€‚(ه¤§ن¹—院ه¯؛社雑ن؛‹è¨ک)

- 1510ه¹´(و°¸و£7ه¹´)8وœˆ8و—¥ï¼ڑهœ°éœ‡مپ§é‡‘ه ‚مƒ»çں³é³¥ه±…مƒ»ن؛Œهچپن¸€ç¤¾مپھمپ©مپŒه€’ه£ٹمپ—م€پوœ¬ه°ٹه¦‚و„ڈè¼ھ観éں³هƒڈم‚‚ç ´وگچمپ—مپںمپ¨مپ„مپ†ï¼ˆç¶ڑهڈ²و„ڑوٹ„)م€‚1516ه¹´(و°¸و£13ه¹´)مپ«وœ¬ه°ٹن؟®ه¾©ï¼ˆه¤©çژ‹ه¯؛èھŒï¼‰م€‚é³¥ه±…م‚‚1516ه¹´(و°¸و£13ه¹´)ن؟®ه¾©م€‚

- 1576ه¹´(ه¤©و£4ه¹´)5وœˆ3و—¥ï¼ڑ織田ن؟،é•·مپ¨çں³ه±±وœ¬é،که¯؛مپŒه¯¾و±؛مپ—مپںçں³ه±±هگˆوˆ¦مپ®ه…µçپ«مپ§ن¼½è—چ焼ه¤±م€‚

- 1578ه¹´(ه¤©و£6ه¹´)ï¼ڑ織田ن؟،é•·م€پهœ°هگé«ک62çں³م‚’ه¯„進م€‚

- و£è¦ھç”؛ه¤©çڑ‡مپ®و™‚ن»£ï¼ڑن¸‰و–¹و¥½و‰€مپ®ن½“هˆ¶مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚ه¤©çژ‹ه¯؛و¥½و‰€مپ®و¥½ن؛؛5ن؛؛م‚’ن؛¬éƒ½مپ«ه‘¼مپ¶م€‚

- 1594ه¹´(و–‡ç¦„3ه¹´)ï¼ڑه¤§و”؟و‰€م€پ100çں³ه¯„進م€‚

- 1594ه¹´(و–‡ç¦„3ه¹´)7وœˆ10و—¥ï¼ڑه¤§ه’Œه›½مپ®ن»£ه®ک給ن؛؛ن¸مپ«ه¹³ç¾¤éƒ،é،چ田部مپ«مپ‚م‚‹ن؛”é‡چه،”(مپ©مپ“مپ®ه¯؛مپ¯ن¸چوکژ)مپ®ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ¸مپ®ç§»ç¯‰مپŒه‘½مپکم‚‰م‚Œم‚‹م€‚

- 1594ه¹´(و–‡ç¦„3ه¹´)7وœˆ17و—¥ï¼ڑè±ٹ臣秀هگ‰م€پ金ه ‚مƒ»è¬›ه ‚مƒ»èپ–éœٹ院مƒ»ه¤ھهگه ‚مƒ»é£ںه ‚مƒ»ه،”مƒ»ن»پçژ‹é–€مƒ»هچ—ه¤§é–€مƒ»è¥؟é–€مƒ»ن¸‡çپ¯é™¢مƒ»éگکو¥¼مƒ»و±‚èپوŒپه ‚مپ®ه†چه»؛م‚’ه‘½مپکم‚‹م€‚

- 1600ه¹´(و…¶é•·5ه¹´)3وœˆ27و—¥ï¼ڑè±ٹè‡£ç§€é ¼مپŒن¼½è—چه†چ興م€‚

- 1601ه¹´(و…¶é•·6ه¹´)ï¼ڑè±ٹè‡£ç§€é ¼م€پ1000çں³ه¯„進م€‚

- 1609ه¹´(و…¶é•·14ه¹´)ï¼ڑè±ٹè‡£ç§€é ¼م€پن»ٹه®®ç¥ç¤¾é کمپ¨مپ—مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«15çں³م‚’ه¯„進م€‚

- 1614ه¹´(و…¶é•·19ه¹´)11وœˆ6و—¥ï¼ڑه¤§éکھه†¬مپ®é™£مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛焼ه¤±م€‚(و…¶é•·و—¥è¨ک)

- 1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)11وœˆï¼ڑن؛Œو،هںژمپ®ه¾³ه·ه®¶ه؛·م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ه†چه»؛مپ®و„ڈهگ‘م‚’ه¤©وµ·مپ¨ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®ن¸€èˆژهˆ©é›²é †مƒ»ن؛Œèˆژهˆ©é€ڑé †مƒ»ç§‹é‡ژهٹçŒ·é †مپ«ن¼مپˆم‚‹م€‚

- 1619ه¹´(ه…ƒه’Œ5ه¹´)ï¼ڑه¤©وµ·مپŒه¾©èˆˆم€‚ن»¥ه¾Œم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ¯è¼ھçژ‹ه¯؛ه®®مپŒه…¼ه‹™م€‚ه¹•ه؛œمپ¯1177çں³م‚’ه¯؛é کمپ¨مپ—مپ¦èھچم‚پم‚‹م€‚

- 1632ه¹´(ه¯›و°¸9ه¹´)9وœˆ21و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€په¾³ه·ه¹•ه؛œمپ«م‚ˆم‚ٹه†چه»؛èگ½و…¶ï¼ˆه¤©çژ‹ه¯؛و”¹و¸،ه¸³ï¼‰م€‚

- 1637ه¹´(ه¯›و°¸14ه¹´)3وœˆï¼ڑه¤©وµ·م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«ه¯¾مپ—م€پن؛”م‚«و،مپ®وژںم‚’ه®ڑم‚پم‚‹م€‚

- 1664ه¹´(ه¯›و–‡4ه¹´)ï¼ڑه¾³ه·ه®¶ç¶±م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®ن؟®çگ†م‚’ه‘½مپکم‚‹م€‚ن؟®çگ†و–™م‚’ه¯„進مپ—ه¯؛é کمپ¯هگˆè¨ˆ1490çں³مپ¨مپھم‚‹ï¼ˆه¤©çژ‹ه¯؛èھŒï¼‰

- 1670ه¹´(ه¯›و–‡10ه¹´)2وœˆï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگ1500ه›ه؟Œو³•ن¼ڑï¼ں(م€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1670ه¹´(ه¯›و–‡10ه¹´)8وœˆï¼ڑن¼½è—چن؟®çگ†مپŒه®Œن؛†م€‚(و‘‚陽群談)

- 1689ه¹´(ه…ƒç¦„2ه¹´)2وœˆï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگé–‹ه¸³ï¼ˆم€ژ論集و—¥وœ¬ن»ڈو•™هڈ²م€ڈه¹´è،¨ï¼‰

- 1773ه¹´(ه®‰و°¸2ه¹´)ï¼ڑن¼½è—چه¤§ç ´م€‚

- 1788ه¹´(ه¤©وکژ8ه¹´)11وœˆï¼ڑن¼½è—چن؟®ه¾©èگ½و…¶م€‚(ه¤©وکژ集وˆگ絲綸録)

- 1801ه¹´(ن؛«ه’Œ1ه¹´)12وœˆ4و—¥ï¼ڑèگ½é›·مپ§ن¼½è—چ40و£ںمپŒç„¼ه¤±م€‚(ه¤§ه‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛é›·çپ«ن¹‹و¬،第)

- 1811ه¹´(و–‡هŒ–8ه¹´)ï¼ڑه…و™‚礼讃ه ‚م€پو¤ژه¯؛è–¬ه¸«ه ‚م‚’移築مپ—مپ¦ه†چه»؛(çڈ¾هک)م€‚

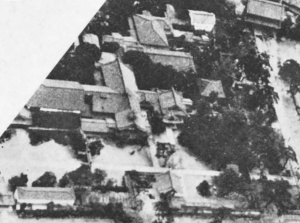

- 1812ه¹´(و–‡هŒ–9ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه†چه»؛م€‚مپ“مپ®و™‚مپ®ن¼½è—چمپŒه¤ھهگو®؟م‚’除مپچ1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ¾مپ§و®‹م‚‹م€‚(ه†چ興ه¾،وٹ«éœ²و–‡ï¼‰

- 1863ه¹´(و–‡ن¹…3ه¹´)7وœˆ18و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¤ھهگو®؟م€پ焼ه¤±م€‚

- 1879ه¹´(وکژو²»12ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¤ھهگو®؟م€په†چه»؛م€‚

- 1879ه¹´(وکژو²»12ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®èپ–éœٹن¼ڑèˆو¥½مپŒه¾©èˆˆم€‚è¥؟وœ¬é،که¯؛مپ®ه¤§è°·ه…‰ه°ٹم‚„ه¤§ه‚é،کو³‰ه¯؛ه°ڈé‡ژو¨ںè”مپ®ه°½هٹ›مپ«م‚ˆم‚‹م€‚

- 1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)ï¼ڑو—§ه¤©çژ‹ه¯؛و¥½و‰€مپ®ç³»èœم‚’継مپژم€په¤©çژ‹ه¯؛و¥½و‰€é›…ن؛®ن¼ڑم€پè¨ç«‹م€‚

- 1903ه¹´(وکژو²»36ه¹´)ï¼ڑ第5ه›ه†…ه›½ه‹§و¥هچڑ覧ن¼ڑ

- 1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)ï¼ڑه¤§é‡£éگکه ‚ه»؛立(çڈ¾هœ¨مپ®è‹±éœٹه ‚)م€‚

- 1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)12وœˆ3و—¥ï¼ڑه¤©çژ‹ه¯؛ه…¬هœ’é–‹هœ’

- 1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¦هœ’م‚’è¨ç«‹م€‚ه¤©çژ‹ه¯؛é«کç‰ه¥³ه¦و ،é–‹و ،م€‚

- 1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)ï¼ڑو–½è–¬ç™‚病院م‚’è¨ç«‹م€‚

- 1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)9وœˆ21و—¥ï¼ڑه®¤وˆ¸هڈ°é¢¨مپ§è¢«çپ½م€‚ن؛”é‡چه،”مƒ»ن»پçژ‹é–€مپŒه€’ه£ٹم€‚金ه ‚م‚‚ç ´وگچم€‚

- 1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)ï¼ڑ金ه ‚ن؟®ه¾©م€‚

- 1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)ï¼ڑو‚²ç”°é™¢م‚’è¨ç«‹م€‚

- 1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)ï¼ڑن»پçژ‹é–€ه†چه»؛م€‚

- 1940ه¹´(وکه’Œ15ه¹´)ï¼ڑن؛”é‡چه،”ه†چه»؛م€‚

- 1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)3وœˆ13و—¥ï¼ڑه¤§éکھه¤§ç©؛襲مپ§ç„¼ه¤±م€‚مپ»مپ¨م‚“مپ©مپ®ن¼½è—چمپŒç„¼ه¤±مپ™م‚‹م€‚

- 1947ه¹´(وکه’Œ22ه¹´)6وœˆ22و—¥ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€په¤©هڈ°ه®—م‚ˆم‚ٹ離脱مپ—مپ¦ه’Œه®—م‚’è¨ç«‹م€‚(م€ژو³•éڑ†ه¯؛مپ®ç§ک話م€ڈمپ«1949ه¹´(وکه’Œ24ه¹´)11وœˆم€پهڈ،ç¦ڈه¯؛مپ¨ه…±مپ«م€Œèپ–ه¾³ن¸‰çµŒه®—م€چم‚’è¨ç«‹مپ—مپںمپ¨مپ®è¨کè؟°مپŒمپ‚م‚‹مپŒن¸چ詳)

- 1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛é«کç‰ه¦و ،è¨ç«‹م€‚

- 1952ه¹´(وکه’Œ27ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¤§ه’Œهˆ¥é™¢م‚’ه‰µه»؛م€‚

- 1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)ï¼ڑéک؟ه¼¥é™€ه ‚م‚’ن¼ٹه‹¢ه›½وںه¯؛وœ¬ه ‚م‚’移築مپ—مپ¦ه†چه»؛م€‚

- 1954ه¹´(وکه’Œ29ه¹´)ï¼ڑه¤ھهگو®؟ه‰چو®؟ه†چه»؛م€‚

- 1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)ï¼ڑ金ه ‚è·،م‚’ç™؛وژکèھ؟وں»ï¼ˆ1957ه¹´(وکه’Œ32ه¹´)مپ¾مپ§ï¼‰م€‚飛鳥و™‚ن»£ï½ه¥ˆè‰¯و™‚ن»£مپ®ç“¦مپŒه‡؛هœںم€‚

- 1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)ï¼ڑن؛€ن؛•ه ‚م‚’ه†چه»؛م€‚

- 1957ه¹´(وکه’Œ32ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¦هœ’ه¥³هگçںوœںه¤§ه¦م‚’è¨ç«‹م€‚1967ه¹´(وکه’Œ42ه¹´)مپ«ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¥³هگه¤§ه¦مپ¨مپھم‚‹م€‚

- 1959ه¹´(وکه’Œ34ه¹´)ï¼ڑن؛”é‡چه،”م‚’ه†چه»؛م€‚

- 1962ه¹´(وکه’Œ37ه¹´)ï¼ڑè¥؟ه¤§é–€م‚’و¾ن¸‹ه¹¸ن¹‹هٹ©مپ®ه¯„進مپ§ه†چه»؛م€‚

- 1963ه¹´(وکه’Œ38ه¹´)ï¼ڑ金ه ‚ه†چه»؛èگ½و…¶و³•è¦پم€‚

- 1979ه¹´(وکه’Œ54ه¹´)ï¼ڑه¤ھهگو®؟مپ®ه¥¥و®؟مƒ»çµµه ‚مƒ»çµŒه ‚م‚’ه†چه»؛م€‚

- 1981ه¹´(وکه’Œ56ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¥³هگه¤§ه¦م‚’و”¹çµ„مپ—مپ¦ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه›½éڑ›ن»ڈو•™ه¤§ه¦مپ¨مپھم‚‹م€‚

- 1983ه¹´(وکه’Œ58ه¹´)ï¼ڑèپ–éœٹ院絵ه ‚مپ®ه£پç”»ه®Œوˆگم€‚

- 2008ه¹´(ه¹³وˆگ20ه¹´)ï¼ڑه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه›½éڑ›ن»ڈو•™ه¤§ه¦م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¤§ه¦مپ¨و”¹ç§°م€‚

ن¼½è—چ

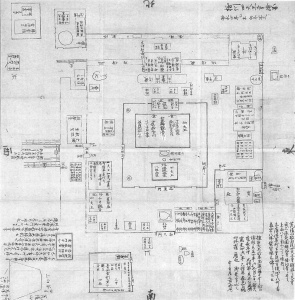

| هگچ称 | م‚¨مƒھم‚¢ | وœ¬ه°ٹمپھمپ© | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|

ن؛”é‡چه،”

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | 釈è؟¦ن¸‰ه°ٹمƒ»ه››ه¤©çژ‹ | 釈è؟¦ن¸‰ه°ٹمپ®ه£پç”»مپ¨ه››ه¤©çژ‹مپ®وœ¨هƒڈم‚’祀م‚‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œé‡ˆè؟¦ه¦‚و¥ç”»هƒڈم€په››ه¤©çژ‹مƒژوœ¨هƒڈم€په…«ç¥–ç”»هƒڈم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚釈è؟¦ن¸‰ه°ٹمپ¨ه£پç”»مپ¯ه±±ن¸‹و‘©èµ·ï¼ˆ1890-1973)مپŒوڈڈمپ„مپںم€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒه،”م‚’ه»؛مپ¦مپںو™‚م€په،”ه؟ƒç¤ژمپ«ن»ڈèˆژهˆ©6ç²’مپ¨è‡ھم‚‰مپ®é«»é«ھ6و¯›م‚’ç´چم‚پمپںم€‚م€Œه…éپ“هˆ©و•‘مپ®ه،”م€چمپ¨ه‘¼مپ¶م€‚8ن»£ç›®م€‚ |

金ه ‚

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | و•‘ن¸–観éں³ | وœ¬ه°ٹمپ¯و•‘ن¸–観éں³م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه¦‚و„ڈè¼ھ観éں³هƒڈم€په¼¥ه‹’èڈ©è–©م€په››ه¤©çژ‹هƒڈم€پهچپن؛Œه¤©ç”»هƒڈم€پهچپه…ه–„ç¥ç”»هƒڈم€په©†ç¾…é–€ه…ه½¢م€په…é‡چمƒژه®ه،”ن¸€هں؛م€پèˆژهˆ©ه،”ن¸€هں؛م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚çڈ¾هœ¨مپ®و•‘ن¸–(مپڈمپœï¼‰è¦³éں³مپ¯1961ه¹´(وکه’Œ36ه¹´)مپ«و‘ن¸ٹ炳ن؛؛مپ«م‚ˆم‚ٹé€ ç«‹م€‚هˆ¥ه°ٹ雑è¨کوژ²è¼‰مپ®ه›³هƒڈمپ«هں؛مپ¥مپڈمپ¨مپ„مپ†م€‚ه››و–¹م‚’ه››ه¤©çژ‹مپŒه®ˆم‚‹م€‚و¯ژو—¥هچˆه‰چ11و™‚مپ‹م‚‰èˆژهˆ©ه‡؛مپ—مپ®و³•è¦پمپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚هں؛ه£‡مپ®ن¸‹مپ«é’é¾چو± مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ•م‚Œم€پ白çں³çژ‰ه‡؛مپ®و¸…و°´مپŒو¹§مپچن؛€ن؛•ه ‚مپ«وµپم‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚ن¸و‘ه²³é™µï¼ˆ1890-1969)مپ®ن»ڈن¼ه›³مپ®ه£پç”»مپŒمپ‚م‚‹م€‚é·¹و³ٹوœ¨مپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

講ه ‚

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | هچپن¸€é¢è¦³éں³مƒ»éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œè¬›و³•ه ‚م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€Œéک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥هƒڈم€پ観éں³èڈ©è–©م€په‹¢è‡³èڈ©è–©م€په،観éں³مƒژهƒڈم€پè™ڑç©؛蔵èڈ©è–©م€په››ه¤©çژ‹هƒڈم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚و±م‚’ه†¬ه ‚مپ¨مپ—م€پè¥؟م‚’ه¤ڈه ‚مپ¨مپ™م‚‹م€‚ه†¬ه ‚مپ«هچپن¸€é¢è¦³éں³م‚’م€په¤ڈه ‚مپ«مپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥م‚’祀م‚‹م€‚郷ه€‰هچƒé(1892-1975)مپ®ن»ڈو•™و±و¼¸مپ®ه£پç”»مپŒمپ‚م‚‹م€‚و³•èڈ¯ه…«è¬›م‚’è،Œمپ†م€‚ |

ن»پçژ‹é–€

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | 金ه‰›هٹ›ه£« | 金ه‰›هٹ›ه£«م‚’祀م‚‹م€‚ن¸é–€م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œن؛Œé‡چé–€م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پم€Œé‡‘ه‰›هƒڈم€پهٹ›ه£«هƒڈم€پ狛狗م€پçچ…هگم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)مپ®ه®¤وˆ¸هڈ°é¢¨مپ§ه€’ه£ٹم€‚1940ه¹´(وکه’Œ15ه¹´)ه†چه»؛م€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ®وˆ¦çپ½مپ§ç„¼ه¤±م€‚1963ه¹´(وکه’Œ38ه¹´)10وœˆه†چه»؛م€‚8ن»£ç›®م€‚çڈ¾هœ¨مپ®é‡‘ه‰›هٹ›ه£«هƒڈمپ¯و¾ن¹…وœ‹çگ³مƒ»و¾ن¹…ه®—çگ³مپ®é€ ç«‹مپ§é«کمپ•5.3mم€‚ |

é¾چمپ®ن؛•

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | ||

転و³•è¼ھçں³

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | 釈è؟¦ه¦‚و¥ | |

هŒ—éگکه ‚

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | 講ه ‚مپ®è£ڈمپ®è¥؟هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚祇هœ’ç²¾èˆژمپ®éگکمپ¨هگŒمپکéں³éڑژمپ®éں³م‚’ه‡؛مپ—م€پمپمپ®éں³مپ¯و¥µو¥½وµ„هœںمپ¾مپ§éں؟مپڈمپ¨مپ„مپ†م€‚黄éگکو¥¼م€‚هŒ—ه¼•ه°ژéگکه ‚م€‚ | |

ه¤ھ鼓و¥¼

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | è™ڑç©؛蔵èڈ©è–© | 講ه ‚مپ®è£ڈمپ®و±هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯è™ڑç©؛蔵èڈ©è–©م€‚ه…ƒمپ¯ه¤ھ鼓م‚’هگٹم‚‹مپ—مپ¦مپ„مپںمپŒم€په†چه»؛مپ®و™‚مپ«هŒ—éگکه ‚مپ¨هگŒمپک黄éگکèھ؟مپ®éگکم‚’è¨ç½®مپ—مپںم€‚ |

ه…و™‚礼讃ه ‚

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | è–¬ه¸«ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯è–¬ه¸«ه¦‚و¥م€‚ç¾…م€“وکںمپ¨è¨ˆéƒ½وکںم‚’脇ن¾چمپ¨مپ™م‚‹م€‚ه››و–¹مپ«ه››ه¤©çژ‹م‚’祀م‚‹م€‚816ه¹´(ه¼کن»پ7ه¹´)م€پوœ€و¾„مپŒه»¶وڑ¦ه¯؛و ¹وœ¬ن¸ه ‚م‚’و¨،مپ—مپ¦ه»؛ç«‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م€Œè–¬ه¸«ه¦‚و¥هƒڈم€پهچƒو‰‹è¦³éں³م€په››ه¤©çژ‹م€پن¸چه‹•وکژçژ‹م€په¦™è¦‹وکںم€پ計都وکںم€پç¾…م€“وکںم€پهگ‰ç¥¥ه¤©ه¥³م€پ賓é 盧م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚1801ه¹´(ن؛«ه’Œ1ه¹´)é›·çپ«مپ§ç„¼ه¤±م€‚1811ه¹´(و–‡هŒ–8ه¹´)م€پو¤ژه¯؛è–¬ه¸«ه ‚(1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)ه†چه»؛)م‚’移築مپ—مپںمپ®مپŒçڈ¾هœ¨مپ®ه ‚ه®‡م€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ®وˆ¦çپ½م‚’è€گمپˆوٹœمپ„مپںم€‚ن؟®و£ن¼ڑم‚„èپ–éœٹن¼ڑمپھمپ©مپ®ه¤§è¦ڈو¨،و³•è¦پم‚’è،Œمپ†م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پو±هچ—مپ®éڑ…مپ«ن¼و•™ه¤§ه¸«وœ€و¾„مپŒه…و™‚ه‹¤è،Œم‚’è،Œمپ£مپںم€Œن¼و•™مƒژهگم€چمپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚مپ¾مپںهچƒو‰‹è¦³éں³مپ¯و‘‚و´¥مƒ»ç™¾و¸ˆه¯؛مپ‚م‚‹مپ„مپ¯و‘‚و´¥مƒ»éک؟ه€چه¯؛مپ®و—§وœ¬ه°ٹمپ¨مپ„مپ†م€‚ه…و™‚ه ‚م€‚ه‰چمپ«ن؛€مپ®و± مپŒمپ‚م‚ٹم€پçں³و©‹مپ®ن¸ٹمپ«çں³èˆهڈ°مپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

و¥½èˆژ

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | ه…و™‚礼讃ه ‚مƒ»çں³èˆهڈ°مپ®و‰‹ه‰چم€پهŒ—éگکه ‚مپ¨ه¤ھ鼓و¥¼مپ®é–“مپ«مپ‚م‚‹م€‚4وœˆ22و—¥مپ®èپ–éœٹن¼ڑمپ§ن¼¶ن؛؛مپŒو¥½م‚’ه¥ڈمپ™م‚‹ه ´و‰€م€‚هڈ³و–¹èˆمپ¨ه·¦و–¹èˆمپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦هڈ³و–¹و¥½èˆژ(هگ‘مپ‹مپ£مپ¦ه·¦هپ´ï¼‰مپ¾مپںمپ¯ه·¦و–¹و¥½èˆژ(هگ‘مپ‹مپ£مپ¦هڈ³هپ´ï¼‰م‚’用مپ„م‚‹م€‚ | |

| ه¾،ن¾›و‰€ | ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | ه·¦هڈ³و¥½èˆژمپ®ن¸é–“مپ«مپ‚م‚‹م€‚èپ–éœٹن¼ڑمپ§مپ“مپ“مپ«ç½®مپ‹م‚Œمپںه¾،ن¾›ç‰©م‚’è،Œéپ“مپ«هٹ م‚ڈمپ£مپں者مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه…و™‚礼讃ه ‚مپ¾مپ§éپ‹مپ°م‚Œم€پهƒ§ن¾¶مپŒم€Œو¥ٹومپ®ه¾،ه½±م€چمپ®ه‰چمپ«ن¾›مپˆم‚‹م€‚ | |

é£ںه ‚

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | و–‡و®ٹèڈ©è–© | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œو–‡و®ٹèڈ©è–©هƒڈم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚وˆ¦çپ½مپ§ه»ƒçµ¶م€‚ |

و±هƒ§هٹ

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«è¨ک載مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶م€‚ | |

è¥؟هƒ§هٹ

| ن¸ه؟ƒن¼½è—چ | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«è¨ک載مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶م€‚ | |

ه¤ھهگو®؟ه‰چو®؟

| èپ–éœٹ院 | èپ–ه¾³ه¤ھهگ(هé¤ٹهƒڈ) | èپ–éœٹ院مپ¯ه¾Œèٹ±هœ’ه¤©çڑ‡مپ®ه‹…é،کمپ§ه»؛ç«‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œهچپه…و³ه¤ھهگهƒڈم€پن¸،ç«¥هگم€په››ه¤©çژ‹م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚1954ه¹´(وکه’Œ29ه¹´)ه†چه»؛م€‚ç§کن»ڈمپ®èپ–ه¾³ه¤ھهگهé¤ٹهƒڈمپ¨èپ–ه¾³ه¤ھهگن؛Œو³هƒڈمƒ»ه››ه¤©çژ‹م‚’祀م‚‹م€‚ç§کن»ڈم€Œè©¦مپ؟مپ®è¦³éں³م€چم‚‚祀م‚‹مپ‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯é»’駒مپ®وœ¬هœ°ن»ڈو™®è³¢èڈ©è–©م‚’祀م‚‹م€Œé©ھ駒مƒژé–“م€چمپŒه†…陣و±مپ«مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م€په¤–陣و±مپ®م€Œو›¼é™€ç¾…é–“م€چمپ§1238ه¹´(وڑ¦ن»پ1ه¹´)証ç©؛مپŒوµ„هœںو›¼èچ¼ç¾…م‚’ه®‰ç½®مپ—مپ¦ه¸¸ه؟µن»ڈم‚’è،Œمپ£مپںمپ¨مپ„مپ„م€په¤©و£é ƒمپ¾مپ§مپ“مپ®و›¼é™€ç¾…مپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ |

ه¤ھهگه¥¥و®؟

| èپ–éœٹ院 | èپ–ه¾³ه¤ھهگ(و‘‚و”؟هƒڈ) | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه®و®؟م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پم€Œن؛”هچپو³ه¤ھهگهƒڈم€پن¸،ç«¥هگم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨ه¥¥و®؟مپ¯ه¾Œèٹ±هœ’ه¤©çڑ‡مپ®ه‹…مپ§é€ ه–¶مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1979ه¹´(وکه’Œ54ه¹´)ه†چه»؛م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگو‘‚و”؟هƒڈم‚’祀م‚‹م€‚هں؛ه£‡مپ®هœ°ن¸‹مپ«مپ¯ه…観éں³ï¼ˆو™؛و…§م€پهگ育م€پو–½è–¬م€پهژ„除م€پو°´هگم€پو¥µو¥½ï¼‰م‚’祀م‚‹م€‚ |

経ه ‚

| èپ–éœٹ院 | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒç™¾و¸ˆè«‹و¥مپ®ن¸€هˆ‡çµŒم‚’ن¾›é¤ٹمپ—مپںهœ°مپ¨مپ„مپ†م€‚ه‹é¬ک経م€پç¶و‘©çµŒم€پو³•èڈ¯çµŒم€پن¸‰çµŒç¾©ç–ڈم‚’مپ¯مپکم‚پمپ¨مپ—مپ¦é«کé؛—ه¤§è”µçµŒمƒ»وکه’Œèچکهژ³çµŒمپھمپ©م‚’هڈژم‚پم‚‹م€‚10وœˆ22و—¥مپ«çµŒن¾›é¤ٹمپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€ŒçµŒن¾›é¤ٹه ‚م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پم€Œè¦³ن¸–éں³èڈ©è–©م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ | |

çµµه ‚

| èپ–éœٹ院 | مپ‹مپ¤مپ¦مپ¯وœ€هڈ¤مپ®م€Œèپ–ه¾³ه¤ھهگçµµن¼م€چمپŒمپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨è،Œو…¶مپ®و™‚ن»£مپ«ه€’ه£ٹمپ—مپ¦مپ—مپ°م‚‰مپڈه»ƒçµ¶مپ—مپ¦مپ„مپںمپŒم€پ1224ه¹´(ه…ƒن»پ1ه¹´)هˆ¥ه½“و…ˆه††مپŒه†چ興مپ—م€په¾€ç”ںن¼م‚’ه°ٹو™؛مپ«وڈڈمپ‹مپ›مپںم€‚1983ه¹´(وکه’Œ58ه¹´)ه®Œوˆگم€‚و‰وœ¬هپ¥هگ‰مپ®م€Œèپ–ه¾³ه¤ھهگه¾،çµµن¼éڑœه£پç”»م€چمپŒمپ‚م‚‹م€‚ | |

| و£ڑو‰€ | èپ–éœٹ院 | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م€Œهچپه…و³ه¤ھهگمƒژهƒڈم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚çڈ¾هکن¸چ詳م€‚ | |

é،کوˆگه°±ه®®

| èپ–éœٹ院 | 物部ه®ˆه±‹مƒ»ه¼“ه‰ٹه°ڈ連مƒ»ن¸è‡£ه‹وµ· | ç¥ç¥مپ¯ç‰©éƒ¨ه®ˆه±‹مƒ»ه¼“ه‰ٹه°ڈ連مƒ»ن¸è‡£ه‹وµ·م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ¯ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه»؛ç«‹مپ®و™‚مپ«ç‰©éƒ¨ه®ˆه±‹م‚’ç¥م‚‹مپ¨ه…±مپ«م€پن¸»م‚’ه¤±مپ£مپںه®¶è‡£م‚’ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®ه…¬ن؛؛مپ«ن»»ه‘½مپ—مپںم€‚物部ه®ˆه±‹مپ®éœٹمپ¯مپ“م‚Œم‚’ه–œمپ³م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚’ه®ˆè·مپ—م€په؛¶ن؛؛مپ®é،کمپ„م‚’وˆگه°±مپ•مپ›م‚‹مپ¨è¨—ه®£مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œç†ٹé‡ژو¨©çڈ¾ه®®م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

| 黒駒هژ©èˆژ | èپ–éœٹ院 | 黒駒 | ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

éگکو¥¼

| èپ–éœٹ院 | ه»ƒçµ¶م€‚ç¤ژçں³مپŒو®‹م‚‹م€‚ | |

ه‹…ن½؟é–€

| èپ–éœٹ院 | و±ںوˆ¸و™‚ن»£هˆوœںمپ«مپ¯و±هپ´مپ®ه،€و²؟مپ„مپ«ه‹…ن½؟é–€مپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ | |

è¥؟ه¤§é–€

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | (éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ï¼‰ | وµ„هœںو•™مپ®èپ–هœ°مپ¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚مپ“مپ®é–€مپ¯و¥µو¥½وµ„هœںمپ®و±é–€مپ¨ن؟،مپکم‚‰م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚‹م€‚1962ه¹´(وکه’Œ37ه¹´)و¾ن¸‹ه¹¸ن¹‹هٹ©مپ®ه¯„進مپ§ه†چه»؛م€‚ç•ھوµ¦çœپهگ¾ï¼ˆ1901-1982)مپ®ه£پç”»مپŒمپ‚م‚‹م€‚و¥µو¥½é–€مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œهچ—و–¹و±هگ‘ه±±è¶ٹه¼¥é™€م€پهŒ—و–¹و±هگ‘هچپه¤§ه¼ںهگم€پهچ—و–¹è¥؟هگ‘ه¼¥é™€هƒڈم€پهŒ—و–¹è¥؟هگ‘釈è؟¦هƒڈم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

çں³é³¥ه±…

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | è¥؟ه¤§é–€مپ®ه‰چمپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

ه¤ھهگه¼•ه°ژçں³

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | ||

çںه£°ه ‚

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | è¥؟ه¤§é–€ه¤–مپ®هŒ—هپ´مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚鳥羽و³•çڑ‡مپ®ه‹…é،کم€‚ه؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢م€په؟µن»ڈه ‚م€‚ه¸¸è،Œه ‚م€‚و³•ç„¶ن¸ٹن؛؛ن؛Œهچپن؛”éœٹه ´مپ®ن¸€مپ¤مپ مپ£مپںم€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒç”¨وکژه¤©çڑ‡مپ®مپںم‚پمپ«ه؟µن»ڈن؟®è،Œم‚’è،Œمپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚م€Œو¦ه؛«ه±±ه‡؛çڈ¾ن¹‹ه¼¥é™€م€چم‚’èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒوڈڈمپ„مپںçµµهƒڈم‚’祀مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚ن¸‰و،è¥؟ه®ںéڑ†مپŒهڈ‚è©£و™‚مپ«وŒم‚’è© م‚“مپ§مپ„م‚‹م€‚鳥羽و³•çڑ‡مپ¯ç®،ه¼¦م‚’ه¥ڈمپ—م€پو؛گé ¼وœمپ¯مپ“مپ“م‚’و»هœ¨و‰€مپ¨مپ—مپںم€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ®وˆ¦çپ½مپ§ç„¼ه¤±مپ—ه»ƒçµ¶م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه¦™è¦³ه¯ںو™؛ه¼¥é™€م€پ金ه‰›و³•èڈ©è–©م€پ金ه‰›هˆ©èڈ©è–©م€پ金ه‰›ه› èڈ©è–©م€پ金ه‰›èھèڈ©è–©م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚è¥؟è،ŒمپŒه؟µن»ڈم‚’ه”±مپˆمپںم€Œè¥؟è،Œمƒژهگم€چمپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)مپ®ه¢ƒه†…ه›³مپ«م€Œه؟µن»ڈه ‚م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

ه¼•ه£°ه ‚

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | 釈è؟¦ه¦‚و¥مƒ»و–‡و®ٹèڈ©è–©مƒ»و™®è³¢èڈ©è–© | è¥؟ه¤§é–€ه¤–مپ®هچ—هپ´مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œé‡ˆè؟¦ه¦‚و¥م€پو–‡و®ٹèڈ©è–©م€پو™®è³¢èڈ©è–©م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®و™‚ن»£مپ«ه–„ن؟،ه°¼م€پ禅蔵ه°¼م€پوپµه–„ه°¼مپŒن½ڈمپ—مپںم€‚مپ®مپ،ه¤ھهگمپ®ن¹³و¯چمپ®وœˆه¢—ه§«م€پو—¥ç›ٹه§«م€پçژ‰ç…§ه§«مپŒن½ڈمپ—مپںم€‚ن»¥ه¾Œم€پè²´و—ڈمپ‹م‚‰ه؛¶و°‘مپ¾مپ§و¯”ن¸که°¼مپŒه…¥م‚‹م€‚éژŒه€‰ه°†è»چه®ˆé‚¦è¦ھçژ‹مپ®çژ‹ه¥³م‚„م€په»؛礼門院مپ®ن¾چه¥³مپ®çگ†ه††ه°¼ï¼ˆه…و،ه°¼ه¾،ه‰چï¼ں)م‚‰مپŒه¤©çژ‹ه¯؛ه°¼è،†مپ¨مپ—مپ¦çں¥م‚‰م‚Œم‚‹م€‚ه…ƒه’Œه¹´é–“مپ«ه¹•ه‘½مپ§ه°¼مپ¯è؟½و”¾مپ•م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚م€Œن»ٹمپ«ه¤§ه‚ه°ڈè°·ه®و³‰ه¯؛ه…¶و—§هœ°ه¼•ه‡¦ن¹ںم€چمپ¨مپ„مپ†م€‚1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)مپ®ه¢ƒه†…ه›³مپ«م€Œو³•èڈ¯ه ‚م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

見çœںه ‚

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥م€‚هگ‘مپ‹مپ£مپ¦هڈ³مپ«èپ–ه¾³ه¤ھهگم€په·¦مپ«ه…ه—هگچهڈ·م‚’祀م‚‹م€‚見çœںه¤§ه¸«è¦ھé¸م‚’é،•ه½°مپ™م‚‹ه ‚مپ§مپ‚م‚ٹم€پ見çœںه ‚مپ¨مپ„مپ†هگچه‰چمپ مپŒم€پè¦ھé¸مپ¯ç¥€مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„م€‚ه…ƒمپ¯ه½¹ه°ڈ角م‚’祀م‚‹ه ‚مپ مپ£مپںمپŒم€پمپ®مپ،مپ«è¦ھé¸مپ«ه¤‰م‚ڈمپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1973ه¹´(وکه’Œ48ه¹´)ه†چه»؛مپ¨مپ„مپ†م€‚è¥؟ه¤§é–€مپ®ه¤–هپ´مپ®هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

ه¸ƒè¢‹ه ‚

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | ه¸ƒè¢‹ | وœ¬ه°ٹمپ¯ه¸ƒè¢‹م€‚ن¸€èھ¬مپ«مپ¯èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®ن¹³و¯چم‚’祀مپ£مپںمپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚è¥؟ه¤§é–€مپ®ه¤–هپ´مپ®هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚م€Œن¹³مپ®مپٹم‚“مپ°مپ•م‚“م€چمپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚ |

| ç´چéھ¨è‘¬ç¥ه،” | و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | ه¸ƒè¢‹ه ‚مپ®هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

و…ˆو¯چ観éں³هƒڈ

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | و…ˆو¯چ観éں³ | ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¦هœ’م€‚1954ه¹´(وکه’Œ29ه¹´)11وœˆم€په¦هœ’ه‰µç«‹30ه‘¨ه¹´è¨که؟µمپ«é€ ç«‹م€‚ |

ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¦هœ’

| و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | ||

| ه’Œه…‰é¤¨ | و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | و•‘ن¸–観éں³ | ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¦هœ’ه†…م€‚ |

| ن¸€éں³é™¢ | و¥µو¥½é–€ه‘¨è¾؛ | çںه£°ه ‚مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ¯ن؛€éپٹه³¶ه¼په¤©ه ‚مپ®هچ—مپ«ç§»è»¢م€‚ | |

ن؛€ن؛•ه ‚

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | هœ°è”µèڈ©è–©مƒ»èپ–ه¾³ه¤ھهگ(و¥ٹومپ®ه¾،ه½±ï¼‰ | è¥؟هپ´مپ«هœ°è”µèڈ©è–©م‚’وœ¬ه°ٹمپ¨مپ™م‚‹ن؛€ن؛•مپ®é–“مپŒمپ‚م‚ٹم€پن¸ه¤®مپ®ن؛•وˆ¸مپ®ن¸مپ«é£›é³¥و™‚ن»£مپ®ن؛€ه‹مپ®و°´ç›¤مپŒمپ‚م‚‹م€‚éœٹو°´مپ¯ن؛€ن؛•و°´م€پ白çں³çژ‰ه‡؛مپ®و°´مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚و±هپ´مپ®ه½±هگ‘مپ®é–“مپ«مپ¯èپ–ه¾³ه¤ھهگمپ®م€Œو¥ٹومپ®ه¾،ه½±م€چم‚’ç¥م‚ٹم€په·¦هڈ³مپ«é¦¬é 観éں³مپ¨هœ°è”µèڈ©è–©م‚’祀م‚‹م€‚経وœ¨ن¾›é¤ٹمپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚م€Œو¥ٹومپ®ه¾،ه½±م€چمپ¯èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒé’é¾چو± مپ«ه§؟م‚’وک مپ—مپ¦è‡ھم‚‰و¥ٹمپ®ومپ§وڈڈمپ„مپںمپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ§م€پèپ–éœٹن¼ڑمپ§ه…و™‚礼讃ه ‚مپ«ç¥€م‚‹م€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ®وˆ¦çپ½مپ§ç„¼ه¤±م€‚1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)ه†چه»؛م€‚講ه ‚مپ®و±هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه؛¶و°‘مپ®م€ŒçµŒوœ¨ن¾›é¤ٹم€چمپ®ه ´مپ¨مپ—مپ¦ن؟،ن»°مپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

ن؛€ن؛•ن¸چه‹•ه°ٹ

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن¸چه‹•وکژçژ‹ | وœ¬ه°ٹمپ¯و°´وژ›ن¸چه‹•م€‚هگ育هœ°è”µمپ¨ه»¶ه‘½هœ°è”µم‚‚祀م‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒن؛€ن؛•مپ®و°´é¢مپ«وک مپ£مپ¦مپ„مپںن¸چه‹•وکژçژ‹م‚’祀مپ£مپںمپ®مپŒه§‹مپ¾م‚ٹمپ¨مپ„مپ†م€‚1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)ه†چه»؛م€‚ن؛€ن؛•ه ‚مپ®هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

経و›¸ه ‚

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن؛€ن؛•ه ‚مپ®مپمپ°مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه»ƒçµ¶م€‚ | |

é–¼ن¼½ن؛•

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن؛€ن؛•ه ‚مپ®مپمپ°مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ | |

| ه½±هگ‘ن؛• | ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن؛€ن؛•و°´مپ®ه‰چم€‚ن¸چ詳م€‚ | |

牛çژ‹ه ‚

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | 牛çژ‹ه°ٹ | çں³ç¥ه ‚م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه»؛è¨و™‚مپ«çں³م‚„وگوœ¨م‚’éپ‹م‚“مپ 牛مپŒن¼½è—چمپŒه®Œوˆگمپ—مپں途端مپ«çں³مپ«مپھمپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ه؛ٹن¸‹مپ«ç‰›çژ‹ه°ٹمپ®ه·¨çں³مپŒمپ‚م‚‹م€‚講ه ‚مپ®ه›ه»ٹه¤–هپ´مپ®و±مپ«مپ‚م‚‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œçں³ç¥م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚م€Œç‚ٹه±‹ن¹‹ه·¦م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

ه¤©ç…§ه¤ھç¥ه®®

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ه¤©ç…§ه¤§ç¥ | 用وکژو®؟مپ®هŒ—م€پن¸‰وک§ه ‚مپ®هچ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ®ه®ç‰©و®؟مپ®مپ‚مپںم‚ٹم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«è¨ک載مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

用وکژو®؟

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | 用وکژه¤©çڑ‡ | ç¥ç¥مپ¯ç”¨وکژه¤©çڑ‡م€‚èپ–éœٹ院مپ®هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)م€ژه¤©çژ‹ه¯؛ه¾،ه»؛ç«‹و”¹و¸،ه¸³م€ڈمپ«è¨ک載مپŒمپ‚م‚ٹمپم‚Œن»¥ه‰چمپ‹م‚‰مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œç”¨وکژه¤©çڑ‡ه®®م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پم€Œو¬½وکژه¸م€پو•ڈéپ”ه¸م€په´‡ه³»ه¸م€پوژ¨هڈ¤ه¸م€پé–“ن؛؛çڑ‡هگژم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚مپمپ®ه¾Œم€په¾³ه·ه®¶ه؛·م‚’هگˆç¥€مپ—مپ¦و±ç…§ه®®مپ¨هگچه‰چم‚’ه¤‰مپˆمپںمپŒم€پوکژو²»ç¶و–°ه¾Œمپ¯ه†چمپ³ç”¨وکژو®؟مپ¨مپھمپ£مپںم€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ®ه¤§éکھه¤§ç©؛襲مپ§ç„¼ه¤±م€‚ن½چ牌مپ¯ن»–مپ§ç¥€م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒ2019ه¹´(ن»¤ه’Œ1ه¹´)12وœˆمپ«ه†چه»؛م€‚ |

ه››ه¤©çژ‹ه¯؛و±ç…§ه®®

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ه¾³ه·ه®¶ه؛· | 用وکژو®؟مپ«ه¾³ه·ه®¶ه؛·م‚’هگˆç¥€مپ—مپںم‚‚مپ®م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپŒçµ‚م‚ڈم‚‹مپ¨ç”¨وکژو®؟مپ«وˆ»مپ£مپںم€‚ç¥éœٹمپ®و¶ˆوپ¯مپ¯ن¸چوکژم€‚éپ؛و§‹مپ¨مپ—مپ¦ه”گé–€مپŒهچ—脇門مپ¨مپ—مپ¦çڈ¾هکمپ™م‚‹م€‚ |

ن¸‰وک§ه ‚

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | çڈ¾هœ¨مپ®ه®ç‰©و®؟مپ‚مپںم‚ٹمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢مپ¨مپ®é–¢ن؟‚مپ¯ن¸چ詳م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯ç‚ٹه±‹مپ®ه·¦مپ«مپ‚م‚ٹم€په†·و³‰ه¤©çڑ‡مپ®ه‹…مپ§969ه¹´(ه®‰ه’Œ2ه¹´)مپ«ه»؛ç«‹م€‚و‘‚و´¥و–°é–‹ه؛„م‚’ه¯„進م€‚ | |

ه¾،ن¾›و‰€

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن¸‰وک§ه ‚مپ®هŒ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ç‚ٹه±‹م€‚ | |

ç•ھهŒ ه ‚

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | èپ–ه¾³ه¤ھهگ(و›²ه°؛ه¤ھهگ) | وœ¬ه°ٹمپ¯و›²ه°؛ه¤ھهگم€‚و±é‡چé–€ه¤–هپ´مپ®هŒ—م‚ˆم‚ٹمپ«مپ‚م‚‹م€‚2002ه¹´(ه¹³وˆگ14ه¹´)مپ«ه»؛ç«‹م€‚ |

ن¸€ن¹—院

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | وœ€و¾„ | وœ¬ه°ٹمپ¯وœ€و¾„م€‚و±é‡چé–€ه¤–هپ´مپ®هچ—م‚ˆم‚ٹمپ«مپ‚م‚‹م€‚2020ه¹´(ن»¤ه’Œ2ه¹´)ه»؛ç«‹م€‚ |

و™®è³¢èڈ©è–©هƒڈ

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | و™®è³¢èڈ©è–© | ن¸€ن¹—院مپ®هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

| ç‚ٹه±‹ | ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه®‰é؛؟م€په¤ڑé–€ه¤©م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ | |

ه®ç‰©é¤¨

| ن؛€ن؛•ه ‚ه‘¨è¾؛ | ||

ن؛”و™؛ه…‰é™¢

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ¯و¥µو¥½é–€ه†…مپ®هچ—هپ´مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ | |

ن¸‡çپ¯é™¢

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | هچپن¸€é¢è¦³éں³ | وœ¬ه°ٹمپ¯هچپن¸€é¢è¦³éں³م€‚è–¬ه¸«ه¦‚و¥م€پن¸چه‹•وکژçژ‹م€پç´™è،£ن»ڈم€په¤§é»’ه¤©م€پهœ°è”µèڈ©è–©م€پو™®è³¢èڈ©è–©م‚‚祀م‚‹م€‚éک؟ه¼¥é™€ه ‚مپ®و±مپ«مپ‚م‚‹م€‚èپ–و¦ه¤©çڑ‡مپ®ه»؛ç«‹مپ¨مپ„مپ†م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ§مپ¯م€Œن¸‡ه،”院م€چمپŒèھ¤مپ£مپ¦ن¼م‚ڈمپ£مپںم‚‚مپ®مپ¨مپ™م‚‹م€‚1238ه¹´(وڑ¦ن»پ1ه¹´)9وœˆ25و—¥م€پن¹و،éپ“ه®¶مپŒن¸‡ç‡ˆن¼ڑم‚’è،Œمپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1952ه¹´(وکه’Œ27ه¹´)م€پو¤ژه¯؛è–¬ه¸«ه ‚(1812ه¹´(و–‡هŒ–9ه¹´)ه†چه»؛)م‚’移築مپ—مپںم€‚特مپ«ç´™è،£ن»ڈمپŒوœ‰هگچمپ§م€پم€Œç´™è،£ه ‚م€چم€Œمپ‹مپ؟مپ“ه ‚م€چمپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚ç´™è،£ن»ڈمپ¯م€Œن؛”百羅و¼¢مپ®ن¸€ن؛؛م€چمپ¨èھ¬وکژمپ•م‚Œم‚‹مپŒن¸چ詳مپ§مپ‚م‚‹م€‚10وœˆ10و—¥مپ«è،£و›؟مپˆو³•è¦پمپŒمپ‚م‚‹م€‚مƒمƒƒم‚¯مƒھن؟،ن»°مپ§çں¥م‚‰م‚Œم‚‹م€‚ |

稲èچ·وکژç¥

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | 稲èچ·وکژç¥ | ه±±çژ‹ç¤¾مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

ه¦‚و¥èچ’ç¥

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | ه¦‚و¥èچ’ç¥ | 稲èچ·وکژç¥مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

ن¸‰ه®èچ’ç¥

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | ن¸‰ه®èچ’ç¥ | ه¦‚و¥èچ’ç¥مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

| و¸…وµ„و°´ن؛•وˆ¸ه±‹ه½¢ | ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | ||

éک؟ه¼¥é™€ه ‚

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | هچ—ه¤§é–€مپ®è¥؟و–¹مپ«مپ‚م‚‹م€‚1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)مپ«ن¼ٹه‹¢ه›½وںه¯؛وœ¬ه ‚م‚’移築مپ—مپںم€‚çںه£°ه ‚ه»ƒçµ¶ه¾Œمپ«و³•ç„¶ن¸ٹن؛؛ن؛Œهچپن؛”éœٹه ´مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ |

| ç´چéھ¨ه ‚ | ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه ‚مپ®éڑ£مپ«مپ‚م‚‹م€‚ç´چéھ¨è‘¬ç¥ه،”مپ«هڈژم‚پم‚‹éپ؛éھ¨م‚’ن»®مپ«ه¥‰ه®‰مپ™م‚‹م€‚1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)م€په›½وںه¯؛èپ–ه¤©ه ‚م‚’移築مپ—مپںم€‚ | |

ه¼کو³•ه¤§ه¸«ه ‚

| ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | ç©؛وµ· | وœ¬ه°ٹمپ¯ç©؛وµ·م€‚éک؟ه¼¥é™€ه ‚مپ®è¥؟هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ç©؛وµ·هƒڈم€په››ه›½éœٹه ´مپٹç ‚è¸ڈمپ؟مپŒéڑ£مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

| ه’Œهٹ´ه ‚ | ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | 講ه ‚مپ®ه›ه»ٹه¤–هپ´مپ®è¥؟هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

| ن»ڈ足çں³ | ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | ه’Œهٹ´ه ‚مپ®هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ن»ڈ足çں³م€‚ | |

| è¼ھ蔵 | ن¸‡çپ¯é™¢ه‘¨è¾؛ | ه‚…ه¤§ه£« | è¥؟ه¤§é–€ه†…مپ®هŒ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه‚…ه¤§ه£«م€چم‚’祀م‚‹مپ¨مپ‚م‚‹م€ŒçµŒè”µم€چمپ‹م€‚ه»ƒçµ¶م€‚ |

è–¬ه¸«ه ‚

| و—§و¤ژه¯؛ | è–¬ه¸«ه¦‚و¥ | ه…ƒن¸‰ه¤§ه¸«ه ‚مپ®مپمپ°مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚و¤ژه¯؛è–¬ه¸«ه ‚م€‚ه»ƒçµ¶م€‚ |

| و¤ژه®® | و—§و¤ژه¯؛ | و¤ژه¯؛مپ®هœ°مپ«مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚6وœˆمپ«مپ¯èچ’ه’Œç¥“(مپھمپ”مپ—مپ®مپ¯م‚‰مپˆï¼‰م€پ竈祓م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ | |

ه…ƒن¸‰ه¤§ه¸«ه ‚

| و—§و¤ژه¯؛ | 良و؛گ | وœ¬ه°ٹمپ¯è‰¯و؛گم€‚ç©؛وµ·م€پو–‡و®ٹèڈ©è–©م€پو™®è³¢èڈ©è–©م€په¦‚و„ڈè¼ھ観éں³م€پن¸چه‹•وکژçژ‹م‚‚祀م‚‹م€‚1618ه¹´(ه…ƒه’Œ4ه¹´)ه»؛ç«‹ï¼ںم€‚ه¤§é»’ه ‚مپ®è¥؟هŒ—مپ®ه¢“è‹‘مپ®ن¸مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¾³ه·ç§€ه؟ مپŒ1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)8وœˆ19و—¥م€پو¤ژه¯؛و™®é–€é™¢مپ¨مپ—مپ¦ه†چه»؛م€‚مپ“مپ®و™‚مپ«مپ¯ن¼و•™ه¤§ه¸«مپ¨و™®è³¢èڈ©è–©م‚’祀مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚ه¾Œمپ«ه…ƒن¸‰ه¤§ه¸«م‚’وœ¬ه°ٹمپ¨مپ—م€په…ƒن¸‰ه¤§ه¸«ه ‚مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںم€‚ |

ه¦™è¦‹ه ‚

| و—§و¤ژه¯؛ | ه¦™è¦‹èڈ©è–© | 1812ه¹´(و–‡هŒ–9ه¹´)ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه†چه»؛çµµه›³مپ«è¨کè؟°م€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

| é،کوˆگه°±ه®® | و—§و¤ژه¯؛ | 1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)ه¢ƒه†…ه›³مپ«مپ¯و¤ژه¯؛هںںه†…مپ«وڈڈمپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚çڈ¾هœ¨مپ¯èپ–éœٹ院مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

| éœٹè‹‘ | و—§و¤ژه¯؛ | ||

英éœٹه ‚

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥م€‚وŒپه›½ه¤©مپ¨ه¢—é•·ه¤©م‚’脇ن¾چمپ¨مپ™م‚‹م€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگ1300ه¹´éپ ه؟Œمپ®è¨که؟µمپ¨مپ—مپ¦ه¤§é‡£éگکه ‚مپ¨مپ—مپ¦ه»؛ç«‹م€‚157tمپ®ه¤§و¢µéگکمپŒمپ‚مپ£مپںمپŒوˆ¦ن؛‰مپ«é‡‘ه±ن¾›ه‡؛م€‚مپ®مپ،英éœٹم‚’ن¾›é¤ٹمپ™م‚‹è‹±éœٹه ‚مپ¨مپھمپ£مپںم€‚éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ¯ه»¶وڑ¦ه¯؛è¥؟ه،”é»’è°·مپ‹م‚‰è؟ژمپˆمپںم‚‚مپ®مپ¨مپ„مپ†م€‚ه…و™‚礼讃ه ‚مپ®è¥؟هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

| èچ¼و³ه°¼ه¤©ه ‚ | 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | èچ¼و³ه°¼ه¤© | 1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)ه¢ƒه†…ه›³مپ«ه¤§éگکو¥¼ï¼ˆè‹±éœٹه ‚)مپ®è¥؟هپ´مپ«è¨ک載مپ‚م‚‹م€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

ه¤§é»’ه ‚

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | ن¸‰é¢ه¤§é»’ه¤© | وœ¬ه°ٹمپ¯ن¸‰é¢ه¤§é»’ه¤©م€‚ه¤§é»’ه¤©م€پو¯کو²™é–€ه¤©م€په¼پو‰چه¤©مپŒهگˆن½“مپ—مپںم‚‚مپ®م€‚英éœٹه ‚مپ®è¥؟مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¦‚و¥èچ’ç¥مƒ»ه¦™è¦‹èڈ©è–©مƒ»ن¸چه‹•وکژçژ‹م‚‚祀م‚‹مپ‹م€‚1849ه¹´(هک‰و°¸2ه¹´)ه†چه»؛م€‚ه…ƒمپ¯هچ—ه¤§é–€مپ®è¥؟مپ®ن¸‡ç‡ˆé™¢مپ®è£ڈمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ |

ç„،ç¸په¦‚و¥ه،”

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | ه¤§é»’ه ‚مپ®è¥؟مپ«مپ‚م‚‹م€‚م€Œه®‰و”؟هœ°éœ‡و´¥و³¢ç¢‘م€چمپ¯1854ه¹´(ه®‰و”؟1ه¹´)11وœˆ4ï½5و—¥مپ®هœ°éœ‡مƒ»و´¥و³¢مپ®çٹ 牲者م‚’ن¾›é¤ٹمپ™م‚‹م€‚ | |

هœ°è”µه±±

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | هœ°è”µèڈ©è–© | ç«‹و±ںهœ°è”µه°ٹم‚’ن¸ه؟ƒمپ«ç™¾و•°هچپن½“مپ®çں³ن»ڈم‚’祀م‚‹م€‚وکژو²»40ه¹´ن»£مپ«ه¤§و؛€ç›´ه؟ƒه°¼مپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه‘¨è¾؛م‚„ه¢ƒه†…هگ„هœ°مپ«مپ‚مپ£مپںوœ‰ç¸پç„،ç¸پمپ®هœ°è”µه°ٹم‚’集م‚پمپ¦هگˆç¥€مپ—مپںمپ®مپŒه§‹مپ¾م‚ٹم€‚ç«‹و±ںهœ°è”µه°ٹمپ¯1914ه¹´(ه¤§و£3ه¹´)مپ«ç«‹و±ںه¯؛مپ‹م‚‰ه‹§è«‹مپ—مپںم€‚逢ه‚مپ‹م‚‰é€¢ه‚و¸…و°´مپ®ن؛•وˆ¸و مپ¨ه…±مپ«ç§»è¨مپ•م‚Œمپںèچé€ڑهœ°è”µم‚‚مپ‚م‚‹م€‚ه»¶ه‘½هœ°è”µم€پن؛¤é€ڑه®‰ه…¨هœ°è”µم€پهژ„除هœ°è”µم€پé•·ه¯؟هœ°è”µم€پو°´هگهœ°è”µم€پç¦پé…’هœ°è”µمپھمپ©م‚‚مپ‚م‚‹م€‚ |

逢ه‚و¸…و°´

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | ه¤©çژ‹ه¯؛ن¸ƒهگچو°´مپ®ن¸€مپ¤م€‚逢ه‚مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒم€پوکژو²»وœ«مپ«éپ“è·¯ه·¥ن؛‹مپ®مپںم‚پمپ«ن؛•وˆ¸مپ®و§‹é€ 物مپŒç§»è¨مپ•م‚Œمپ¦ن؟ç®،مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ | |

| ن¸ن¹‹é–€ | 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | ه…ƒه’Œه¹´é–“é€ ه–¶مپ®هƒ§هٹé–€م‚’1812ه¹´(و–‡هŒ–9ه¹´)مپ«çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»ç¯‰مپ—مپںم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒé«کمپڈم€په…ƒه’Œه¹´é–“ه†چه»؛مپ®ه”¯ن¸€مپ®çڈ¾هکه»؛é€ ç‰©مپ¨مپ„مپ†ï¼ˆه…و™‚礼讃ه ‚مپ¯ï¼ں)م€‚ | |

و±ه…‰é™¢

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | 英éœٹه ‚مپ®و±مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

é™ه°‚院

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | 英éœٹه ‚مپ®هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

هگ‰ç¥¥é™¢

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | é™ه°‚院مپ®è¥؟مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

ن¸ن¹‹é™¢

| 英éœٹه ‚ه‘¨è¾؛ | ن¸ن¹‹é–€مپ®و±مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

و±ه¤§é–€

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

ن¼ٹه‹¢ç¥ه®®éپ¥و‹çں³

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ن¼ٹه‹¢ç¥ه®® | و±و–¹مپ«مپ‚م‚‹ن¼ٹه‹¢ç¥ه®®م‚’éپ¥و‹مپ™م‚‹م€‚ و±ه¤§é–€مپ®ه†…هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه…ƒمپ¯و±ه¤§é–€مپ®ه¤–مپ«مپ‚مپ£مپںمپŒوکژو²»هˆه¹´مپ«çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è¨مپ—مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه½±هگ‘çں³م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه››çں³مپ®ن¸€مپ¤م€‚ |

ن؛€éپٹه³¶ه¼په¤©ه ‚

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ه®‡è³€ه¼پو‰چه¤© | وœ¬ه°ٹمپ¯ç§کن»ڈه®‡è³€ه¼پو‰چه¤©م€‚وœˆç„،و± مپ«وµ®مپ‹مپ¶م€‚و±ه¤§é–€è¥؟هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

ن؛”è¼ھه،”

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

ن¸چه‹•وکژçژ‹هƒڈ

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ن¸چه‹•وکژçژ‹ | |

ه½¹ه°ڈ角ه،”

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ه½¹ه°ڈ角 | ن¸چه‹•وکژçژ‹هƒڈمپ®و¨ھمپ«مپ‚م‚‹م€‚ه®ç¯‹هچ°ه،”مپ®ن¸مپ«çں³هƒڈه½¹ه°ڈ角هƒڈمپŒمپ‚م‚‹م€‚1754ه¹´(ه®وڑ¦4ه¹´)ه»؛ç«‹م€‚1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)12وœˆه†چه»؛م€‚1920ه¹´(ه¤§و£9ه¹´)12وœˆه†چه»؛م€‚1992ه¹´(ه¹³وˆگ4ه¹´)12وœˆم€پم€Œه®ں相و•™ه›£م€چ(ن¸چ詳)ه¥‰ç´چمپ®é¦™ç‚‰مپŒمپ‚م‚‹م€‚هڈ°ه؛§مپ«م€Œه¤§ه‚م€چم€Œه…ˆéپ”وƒ£è¬›ن¸م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚م€Œه®؟هٹ秋é‡ژهٹم€چمپ®هگچمپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

ه½¹ه°ڈ角ه،”

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ه½¹ه°ڈ角 | هڈ°ه؛§مپ«م€Œه¤§وœ¬ه±±ن¸‰ه®é™¢é†چé†گç¥ه¤‰è¬›م€چم€Œه¤§éکھه²©ç€¬çµ„م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

相è¼ھه،”

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | 相è¼ھه،” | |

ن؛”è¼ھه،”

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

ç•œé‚ن¾›é¤ٹه،”

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ن؛”è¼ھه،”م€‚ن¸‰ه®…ه•†ن؛‹هگˆè³‡ن¼ڑ社م€پè¥؟部肉ه•†é€£هگˆé€²هڈ‹ن¼ڑمپھمپ©مپ®éٹکمپŒمپ‚م‚‹م€‚ | |

هگچهڈ·ç¢‘

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | 1841ه¹´(ه¤©ن؟12ه¹´)9وœˆم€پçœںéک؟(ن¸€ه؟ƒه¯؛ن¸èˆˆمپ‹ï¼‰مپŒه»؛ç«‹م€‚ | |

ن¸€éں³é™¢

| و±ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

هچ—ه¤§é–€

| هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

ç†ٹé‡ژو¨©çڈ¾ç¤¼و‹çں³

| هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ç†ٹé‡ژو¨©çڈ¾ | هچ—و–¹مپ®ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±م‚’éپ¥و‹مپ™م‚‹م€‚هچ—ه¤§é–€مپ®ه†…هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ç†ٹé‡ژن¹هچپن¹çژ‹هگمپ¨م‚‚関連مپ™م‚‹م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه››çں³مپ®ن¸€مپ¤م€‚ |

ه¤ھهگن؛•وˆ¸ه±‹ه½¢

| هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

| ه¤§éکھ観éں³ن¸‰هچپن¸‰و‰€ç¢‘ | هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ||

ه±±çژ‹ç¤¾

| هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | ه±±çژ‹و¨©çڈ¾ | هچ—ه¤§é–€ه†…مپ®è¥؟مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ‚م‚ٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

هچ—éگکه ‚

| هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | 鯨éگکو¥¼م€‚هچ—ه¤§é–€ه†…هپ´مپ®و±مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¤ھهگه¼•ه°ژéگکه ‚م€‚ | |

هچپن؛”社

| هچ—ه¤§é–€ه‘¨è¾؛ | هچ—ه¤§é–€ه†…مپ®و±مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œه¤©ç…§ه¤ھç¥ه®®م€په¸ƒç•™م€په¤§هژںم€پوک¥و—¥م€پو¾ه°¾م€پ稲èچ·م€پهٹ 茂م€په…«ه¹،م€پن½ڈهگ‰م€په؛ƒç”°م€پç†ٹé‡ژم€پهگ‰é‡ژم€پ白ه±±م€پç”ںé‡ژم€پهگه®ˆم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ | |

ن؛”و™؛ه…‰é™¢

| وœ¬هٹه†… | ن؛”و™؛ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯ن؛”و™؛ه¦‚و¥م€‚ه¾³ه·ه®¶مپ®و´ن»£ه°†è»چمپ®ن½چ牌م‚’祀م‚‹م€‚مپ¾مپںه¦‚و„ڈè¼ھ観éں³م€په¤§و—¥ه¦‚و¥م€پو™®è³¢èڈ©è–©م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگو‘‚و”؟هƒڈم‚’祀م‚‹م€‚وژˆوˆ’çپŒé ‚ن¼ڑم‚’ن؟®مپ™م‚‹éپ“ه ´م€‚1187ه¹´(و–‡و²»3ه¹´)ه¾Œç™½و²³و³•çڑ‡مپ®ه‹…é،کمپ§ه‰µه»؛م€‚1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)ه¾³ه·ç§€ه؟ مپŒه†چه»؛م€‚1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)م€پè¥؟ه¤§é–€مپ®هچ—مپ‹م‚‰çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»ç¯‰مپ•م‚Œمپںم€‚çپŒé ‚ه ‚م€په¾،éœٹه±‹مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚ |

وœ¬هٹ

| وœ¬هٹه†… | ||

| ه®¢و®؟ | وœ¬هٹه†… | ||

و¹¯ه±‹و–¹ن¸ˆ

| وœ¬هٹه†… | ||

| ن¸€ه؟ƒه¤§ç¥ | وœ¬هٹه†… | ه¼پو‰چه¤© | وœ¬هٹمپ®ه؛هœ’مپ«مپ‚م‚‹م€‚ |

| èچ’陵稲èچ·ه¤§وکژç¥ | وœ¬هٹه†… | 稲èچ·وکژç¥ | |

ه®è”µ

| وœ¬هٹه†… | م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œو‹¾ن¸€é¢è¦³éں³م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚و ،ه€‰é€ م€‚1801ه¹´(ن؛«ه’Œ1ه¹´)مپ®çپ«çپ½مپ¾مپ§مپ¯هڈŒè”µه½¢ه¼ڈمپ مپ£مپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ®م‚‚مپ®مپ¯1802ه¹´(ن؛«ه’Œ2ه¹´)مپ®ه†چه»؛م€‚ | |

ه؛ڑ申ه ‚

| ه؛ڑ申ه ‚ | é’é¢é‡‘ه‰›ç«¥هگ | وœ¬ه°ٹمپ¯ç§کن»ڈé’é¢é‡‘ه‰›ç«¥هگم€‚و—¥وœ¬وœ€هˆمپ®ه؛ڑ申ه ‚مپ¨مپ„مپ†م€‚701ه¹´(ه¤§ه®1ه¹´)1وœˆ7و—¥مپ®ه؛ڑ申مپ®و—¥مپ«ه‰µه»؛م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ه ‚ه®‡مپ¯1970ه¹´(وکه’Œ45ه¹´)مپ®ه¤§éکھن¸‡ه›½هچڑ覧ن¼ڑمپ§و—¥وœ¬ن»ڈو•™ç•Œوœ‰ه؟—مپŒه»؛مپ¦مپںو³•è¼ھé–£م‚’移築مپ—مپںم‚‚مپ®م€‚ه؛ڑ申ن؟،ن»°مپ®ه ‚م€‚ |

ن¸‰çŒ؟ه ‚

| ه؛ڑ申ه ‚ | ه؛ڑ申ه ‚مپ®مپمپ°مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

ن¹é é¾چه¤§و¨©çڈ¾

| ه؛ڑ申ه ‚ | ن¹é é¾چç¥ | |

ه½¹ه°ڈ角ه،”

| ه؛ڑ申ه ‚ | ه½¹ه°ڈ角 | |

| è·و‘©ه ‚ | ه؛ڑ申ه ‚ | ن¸چه‹•وکژçژ‹ | ه؛ڑ申ه ‚ه¢ƒه†…مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œن¸چه‹•وکژçژ‹م€پçںœç¾¯ç¾…م€پهˆ¶ه¤ڑن¼½م€پهچپن؛Œه¤©ç”»هƒڈم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ |

ه¥¥ن¹‹é™¢

| ه؛ڑ申ه ‚ | ||

ه‹é¬ک院金ه ‚

| ه‹é¬ک院 | و„›وں“وکژçژ‹ | ه¾³ه·ç§€ه؟ مپŒه†چه»؛م€‚ |

ه‹é¬ک院ه¤ڑه®ه،”

| ه‹é¬ک院 | ه¤§و—¥ه¤§ه‹é‡‘ه‰›ه°ٹ | 1597ه¹´(و…¶é•·2ه¹´)è±ٹ臣秀هگ‰مپŒه†چه»؛م€‚ه¤§éکھه¸‚ه†…مپ§çڈ¾هکوœ€هڈ¤مپ®وœ¨é€ ه»؛é€ ç‰©م€‚ |

秋é‡ژهٹ

| 秋é‡ژهٹ | çڈ¾هœ¨مپ®ه¤§éکھه؛œه¤•é™½ن¸که؛پèˆژمپ®ه ´و‰€مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه»ƒçµ¶م€‚ه¦»ه¸¯م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هں·è،Œèپ·ï¼ˆه…¬و–‡و‰€èپ·ï¼‰م‚’ن¸–襲مپ—م€پو³•è¦پن»¥ه¤–مپ®ن¸–ن؟—مپ®ن؛‹ه‹™مƒ»è،Œو”؟م‚’و‹…ه½“مپ—م€په¯؛院éپ‹ه–¶مپ®è¦پمپ مپ£مپںم€‚ه°ڈé‡ژه¦¹هگمپ®وœ«è£”مپ¨مپ„مپ†ï¼ˆو…ٹه ‚و—¥وڑ¦ï¼‰م€‚هچ—هŒ—وœو™‚ن»£مپ«مپ¯هکهœ¨مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚ه¤ھهگه ‚مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ | |

ه¤§ه’Œهˆ¥é™¢وœ¬ه ‚

| ه¥ˆè‰¯ه¸‚ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ§م€پو•‘ن¸–観éں³مƒ»هœ°è”µèڈ©è–©م‚’祀م‚‹م€‚ن¸€é،کهœ°è”µه°ٹم‚‚祀م‚‹م€‚ه؛ƒه¤§مپھéœٹهœ’مپŒمپ‚م‚‹م€‚ |

| é«که®‰ه±±éœٹهœ’ | ن¸‰éƒ·ç”؛ | 釈è؟¦ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯é‡ˆè؟¦ه¦‚و¥م€‚ن؛”و™؛ه…‰é™¢مپ‹م‚‰ه¥‰éپ·مپ—مپںم‚‚مپ®م€‚脇ه£«مپ¯è¦³éں³èڈ©è–©مپ¨ه‹¢è‡³èڈ©è–©مپ§éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ®è„‡ه£«م‚’組مپ؟هگˆم‚ڈمپ›مپ¦مپ„م‚‹م€‚ |

é–€

- è¥؟ه¤§é–€ï¼ڑ

- هچ—ه¤§é–€ï¼ڑ

- و±ه¤§é–€ï¼ڑ

- ن¸ن¹‹é–€ï¼ڑè¥؟هپ´مپ®é–€م€‚

- ن¹¾é–€ï¼ڑ

- هچ—脇門ï¼ڑه”گé–€

ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه››çں³

| 転و³•è¼ھçں³ | ç†ٹé‡ژو¨©çڈ¾ç¤¼و‹çں³ | èپ–ه¾³ه¤ھهگه¼•ه°ژçں³ | ن¼ٹه‹¢ç¥ه®®éپ¥و‹çں³ |

|---|---|---|---|

| 釈è؟¦ه¦‚و¥ | ç†ٹé‡ژو¨©çڈ¾ | èپ–ه¾³ه¤ھهگ | ن¼ٹه‹¢ç¥ه®® |

金ه ‚ه‰چ |  هچ—ه¤§é–€ه†… |  çں³é³¥ه±…ه†… |  و±ه¤§é–€ه†… |

و±

- é’é¾چو± ï¼ڑ金ه ‚مپ®هں؛ه£‡مپ®ن¸‹مپ«مپ‚م‚ٹم€پن؛€ن؛•مپ®و°´و؛گمپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨ن¼م‚ڈم‚‹م€‚é¾چمپ®ن؛•مپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹مپ‹م€‚èچ’陵و± م€‚

- 駒م‚«و± ï¼ڑçڈ¾هœ¨مپ®م€Œç‘ ç’ƒه…‰مپ®و± م€چمپ®مپ‚مپںم‚ٹمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚م€Œé«کé؛—م‚±و± م€چمپ¨م‚‚م€‚

- وœˆç„،و± ï¼ڑو±ه¤§é–€ه†…مپ®هچ—هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚ن؛€éپٹه³¶ه¼په¤©ه ‚مپŒمپ‚م‚‹م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ®م€Œن¸‹مپ®و± م€چمپ‹م€‚

- ن؛€مپ®و± ï¼ڑه…و™‚礼讃ه ‚مپ®ه‰چمپ«مپ‚م‚‹م€‚çں³èˆهڈ°مپŒمپ‚م‚‹م€‚

- ن¸¸و± ï¼ڑ講ه ‚مƒ»ه…و™‚礼讃ه ‚مپ®è¥؟هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ®م€Œن¸ٹمپ®و± م€چمپ‹م€‚

- و”¾ç”ںو± ï¼ڑèپ–éœٹ院ه†…مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚

- ن¸‡ن»£و± ï¼ڑهچ—ه¤§é–€مپ®هچ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚

- و¥µو¥½مپ®و± ï¼ڑوœ¬هٹه؛هœ’ه†…مپ«مپ‚م‚‹م€‚

- ç‘ ç’ƒه…‰مپ®و± ï¼ڑوœ¬هٹه؛هœ’ه†…مپ«مپ‚م‚‹م€‚

ن؛•وˆ¸

- é¾چمپ®ن؛•وˆ¸ï¼ڑن¸ه؟ƒن¼½è—چمپ®ه»»ه»ٹه†…مپ®é‡‘ه ‚مپ®è¥؟هپ´مپ«مپ‚م‚‹م€‚

- ه¤ھهگن؛•وˆ¸ه±‹ه½¢ï¼ڑهچ—éگکه ‚مپ®هچ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚

- و¸…وµ„ن؛•وˆ¸ه±‹ه½¢ï¼ڑ

- ن؛€ن؛•ه ‚ï¼ڑ白çں³çژ‰ه‡؛مپ®و°´م€‚ه¤©çژ‹ه¯؛ن¸ƒهگچو°´مپ®ن¸€مپ¤م€‚

- é–¼ن¼½ن؛•ï¼ڑن؛€ن؛•و°´مپ®ن¸ٹ

- ه½±هگ‘ن؛•ï¼ڑن؛€ن؛•و°´مپ®ه‰چ

هگ院مپھمپ©

ن¸ن¸–ن»¥ه‰چ

- ه‹é¬ک院ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه¤•é™½ن¸کç”؛م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯و„›وں“وکژçژ‹م€‚و„›وں“ه ‚مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒç«‹مپ¦مپںو–½è–¬é™¢مپŒه‰چè؛«م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒه‹é¬ک経م‚’èھ¬مپ„مپںو—§è·،مپ¨مپ„مپ†م€‚ه؟چو€§مپŒçœں言院مپ¨مپ—مپ¦ن¸èˆˆمپ—çœں言ه¾‹ه®—مپ®و™‚وœںم‚‚مپ‚مپ£مپںم€‚çœں言ه¯†و•™ه‹é¬کوµپم‚’ن¼مپˆمپںم€‚ه¤ڑه®ه،”مپ¯ه¤§éکھه¸‚ه†…مپ§çڈ¾هکوœ€هڈ¤مپ®وœ¨é€ ه»؛é€ ç‰©م€‚

- è–¬ه¸«é™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚هŒ—è¥؟é–€مپ®è„‡مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚وœ€و¾„مپ®ه‰µه»؛مپ¨مپ„مپ†م€‚وœ±é›€ه¤©çڑ‡ه¾،é،که¯؛م€‚هڈ،ه°ٹمپŒه¾©èˆˆمپ—مپ¦è¥؟ه¤§ه¯؛وœ«مپ®çœں言ه¾‹ه®—مپ¨مپھم‚ٹم€په؟چو€§مپ®ç”³è«‹مپ§é–¢و±ç¥ˆç¥·و‰€مپ¨مپھم‚‹م€‚هڈ،ه°ٹه¼ںهگمپ®è¦³ه؟ƒوˆ؟禅وµ·مپŒé•·è€پم‚’ه‹™م‚پمپ¦مپ„مپںم€‚و¤ژه¯؛مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«مپ¯م€Œو¤ژه¯؛مپ¨ن؛‘مپ†م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€پم€Œè–¬ه¸«ه¦‚و¥م€پو—¥ه…‰م€پوœˆه…‰م€پهچپن؛Œç¥م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚

- ه؟µن»ڈن¸‰وک§é™¢ï¼ڑو؛گé ¼وœمپŒهڈ‚و‹م€‚鳥羽ه¤©çڑ‡ه¾،é،که¯؛م€‚

- ن¸‰ç®‡é™¢ï¼ڑé–¢و±ç¥ˆç¥·و‰€م€‚ن¸چ詳م€‚و•¬èپ–院م€‚و•™èپ–院م€‚ه°¼ه¯؛م€‚

- èˆژ那院ï¼ڑé–¢و±ç¥ˆç¥·و‰€م€‚ن¸چ詳م€‚و¯ک盧èˆژ那院م€‚ه؟چç”°هٹم€‚

- و¸…ه…‰é™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ن¼¶ن؛؛ç”؛م€‚ن¸مƒژé–€مپ®è¥؟و–¹م€په®‰ه±…ç¥ç¤¾مپ®هŒ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚و–°و¸…و°´ه¯؛م€‚وœ‰و –ه¯؛م€‚هœ¨و –و²³ه¯؛م€‚ه°¼ه¯؛مپ مپ£مپںم€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م€Œه¤©çژ‹ه¯؛مƒژوœ«ه¯؛م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚1640ه¹´(ه¯›و°¸17ه¹´)م€پن؛¬éƒ½و¸…و°´ه¯؛مپ®ه»¶وµ·مپ‹م‚‰è¦³éں³هƒڈم‚’و‹é کمپ—مپ¦ç§‹é‡ژهٹمپŒه†چ興مپ—مپںم€‚

- è“®èڈ¯è”µé™¢ï¼ڑèپ–ه¾³ه¤ھهگن¼م‚’ن¼وژˆمپ—مپ¦ه…¨ه›½مپ«ه؛ƒم‚پم‚‹و‹ 点مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ؟م‚‰م‚Œم‚‹م€‚

- هœ°ه¼¥é™¢ï¼ڑوœ¬ه°ٹمپŒçڈ¾هکم€‚èٹ¹ç”°هٹم€‚éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ¨هœ°è”µèڈ©è–©م‚’祀م‚‹م€‚ه¤ھهگن¼م‚’ç§کن¼مپ™م‚‹هٹمپ مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- çœںه…‰é™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه¤•é™½ن¸کç”؛م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هƒ§ن¾¶مپ®èڈ©وڈگو‰€م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥م€‚脇ن¾چمپ«ه¦‚و„ڈè¼ھ観éں³مپ¨هœ°è”µèڈ©è–©م‚’祀م‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگه¾،ه½±مپ¨é‡ˆè؟¦ç‰ںه°¼ه¦‚و¥ه¾،ه½±م‚‚祀م‚‹م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒç”¨وکژه¤©çڑ‡مپ®ه†¥ç¦ڈم‚’祈م‚ٹمپںم‚پمپ«7و—¥é–“ه؟µن»ڈن¸‰وک§م‚’è،Œمپ£مپںمپ¨مپ“م‚چم€پéک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپŒه‡؛çڈ¾مپ—مپںمپ®مپ§م€پè‡ھن½œمپ®éک؟ه¼¥é™€هƒڈم‚’祀مپ£مپ¦ه‰µه»؛مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚هœ°è”µèڈ©è–©مپ¯ه…ن¸‡ن½“هœ°è”µه°ٹمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ن¸چه‹•ه ‚مپŒمپ‚م‚ٹم€پن¸چه‹•وکژçژ‹م€په¦‚و„ڈè¼ھ観éں³م€پهœ°è”µèڈ©è–©م‚’祀م‚‹م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م€Œه¤©çژ‹ه¯؛مƒژوœ«ه¯؛م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¢ƒه†…مپ§مپ¯è‘¬ه„€م‚’مپ—مپ¦مپ¯مپھم‚‰مپھمپ„مپ¨ه¤ھهگمپŒه®ڑم‚پمپںمپںم‚په¯؛ه¤–مپ§è،Œمپ£مپںم€‚ه‹é¬ک院مپ®و±مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¯؛هڈ·مپ¯ç‘雲ه¯؛م€‚ه±±هڈ·مپ¯ه…‰ه¾³ه±±م€‚

- و¥è؟ژه¯؛ï¼ڑم€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م€Œه¤©çژ‹ه¯؛مƒژوœ«ه¯؛م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚و¸…ه…‰é™¢مپ®هŒ—مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ç©؛وµ·مپŒè¥؟ه¤§é–€مپ§و—¥وƒ³è¦³م‚’è،Œمپ£مپںو™‚م€پو¦ه؛«ه±±مپ‹م‚‰éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپŒه‡؛çڈ¾مپ—مپںمپ®مپ§ن¸€ه®‡م‚’ه»؛مپ¦مپ¦èپ–ه¾³ه¤ھهگن½œمپ®éک؟ه¼¥é™€ن¸‰ه°ٹهƒڈم‚’ه®‰ç½®مپ—م€پو¥è؟ژه¯؛مپ¨هگچن»کمپ‘مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- و¸…و°´é™¢ï¼ڑ

- و–½è،Œé™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛و‚²ç”°é™¢ç”؛م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯èپ–観éں³م€‚593ه¹´(وژ¨هڈ¤1ه¹´)ه‰µه»؛م€‚هچ—هŒ—وœو™‚ن»£مپ«ه…µçپ«مپ§ç„¼ه¤±م€‚è±ٹ臣و°ڈمپŒه†چ興م€‚1670ه¹´(ه¯›و–‡10ه¹´)2وœˆم€په†چه»؛م€‚

- هœ°è”µé™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه‹ه±±م€‚م€ژه¤©çژ‹ه¯؛èھŒم€ڈمپ«م€Œه¤©çژ‹ه¯؛مƒژوœ«ه¯؛م€چمپ¨مپ‚م‚ٹم€Œو¥و´مپ¯çœںه…‰é™¢مپ¨هگŒمپکم€چمپ¨مپ„مپ†م€‚è¥؟ه…‰ه±±م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯èپ–観éں³م€‚593ه¹´(وژ¨هڈ¤1ه¹´)م€پèپ–ه¾³ه¤ھهگمپŒه››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚’é€ ه–¶مپ—مپںو™‚م€په‰µه»؛مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚çœںه…‰é™¢مپ¨هگŒمپکمپڈه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®ن¸€ه±±هƒ§ن¾¶مپ¨ه½¹ن؛؛مپ®è‘¬ه„€مپ¯مپ“مپ®ه¯؛مپ§è،Œمپ†م€‚ه…ن¸‡ن½“مپ®هœ°è”µه°ٹمپ®ن¸مپ®éڑڈن¸€مپ®ه°ٹهƒڈم‚’ç´چم‚پمپ¦م€پهœ°è”µé™¢مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚1819ه¹´(و–‡و”؟2ه¹´)وœ¬ه ‚ه†چه»؛م€‚هœ°è”µه ‚مپŒمپ‚م‚‹م€‚

- ه®‰ه±…院ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛逢ه‚م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ه®‰ه±…ç¥ç¤¾مپ®هœ°مپ«مپ‚مپ£مپںمپ¨ن¼مپˆم‚‹م€‚ه®‰ه±…و®؟م‚‚مپ“مپ®هœ°مپ«مپ‚مپ£مپںمپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه»ƒçµ¶م€‚

- ه¥¥مپ®ه؛µï¼ڑه±±هڈ·مپ¯é‡‘é¾چه±±م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥م€‚1786ه¹´(ه¤©وکژ6ه¹´)5وœˆم€پوµ„ه›½ه¯؛هکه®ڑمپŒه‰µه»؛م€‚çڈ¾هکن¸چ詳م€‚(ه¤§éکھه؛œه…¨ه؟—)

è،†ه¾’هچپن؛Œهٹمƒ»هں·è،Œ

- é™ه؟ƒé™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£هˆوœںمپ«مپ¯ه…و™‚礼讃ه ‚مپ®و±è¥؟مپ«هƒ§وˆ؟مپŒمپ‚م‚ٹم€پ6وˆ؟مپڑمپ¤مپ‚مپ£مپںم€‚

- وکژé™é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚و¾هژںه¸‚مپ«هگŒهگچمپ®ه’Œه®—ه¯؛院مپŒمپ‚م‚‹م€‚

- و±ه…‰é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚ه¤§و±ںç¥ç¤¾هˆ¥ه½“م€‚

- é™ه°‚院ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- ن¸ن¹‹é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- è‡ھو€§é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه¤§éپ“م€‚

- هگ‰ç¥¥é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- çژ‰ç…§é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚

- هچƒè‘‰é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚

- ن؟®ç¦…院ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚

- ن¸€éں³é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- و³•ه¹¢é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚

- 秋é‡ژهٹï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ن¼¶ن؛؛ç”؛م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ه¤§éکھه؛œه¤•é™½ن¸که؛پèˆژمپ®ه ´و‰€مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه»ƒçµ¶م€‚ه¦»ه¸¯م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هں·è،Œèپ·ï¼ˆه…¬و–‡و‰€èپ·ï¼‰م‚’ن¸–襲مپ—م€پو³•è¦پن»¥ه¤–مپ®ن¸–ن؟—مپ®ن؛‹ه‹™مƒ»è،Œو”؟م‚’و‹…ه½“مپ—م€په¯؛院éپ‹ه–¶مپ®è¦پمپ مپ£مپںم€‚ه°ڈé‡ژه¦¹هگمپ®وœ«è£”مپ¨مپ„مپ†ï¼ˆو…ٹه ‚و—¥وڑ¦ï¼‰م€‚هچ—هŒ—وœو™‚ن»£مپ«مپ¯هکهœ¨مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚

çڈ¾هœ¨

هژ³ه¯†مپھهŒ؛هˆ†مپ¯ن¸چوکژم€‚

- و±ه…‰é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- é™ه°‚院ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- ن¸ن¹‹é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- هگ‰ç¥¥é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- ن¸€éں³é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م€‚

- è‡ھو€§é™¢ï¼ڑè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€‚ه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه¤§éپ“م€‚

- ه‹é¬ک院ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه¤•é™½ن¸کç”؛م€‚

- و¸…ه…‰é™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ن¼¶ن؛؛ç”؛م€‚

- çœںه…‰é™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه¤•é™½ن¸کç”؛م€‚

- و–½è،Œé™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛و‚²ç”°é™¢ç”؛م€‚

- هœ°è”µé™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه‹ه±±م€‚

- ه¥¥ن¹‹é™¢ï¼ڑه¤§éکھه؛œه¤§éکھه¸‚ه¤©çژ‹ه¯؛هŒ؛ه €è¶ٹç”؛م€‚ه؛ڑ申ه ‚ه¢ƒه†…م€‚

ç”»هƒڈ

ه†™çœں

هڈ¤çµµه›³

هڈ¤ه†™çœں

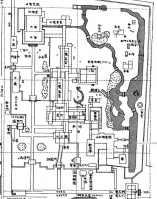

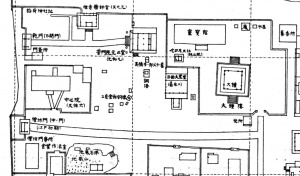

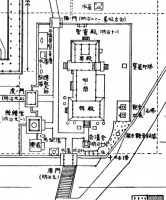

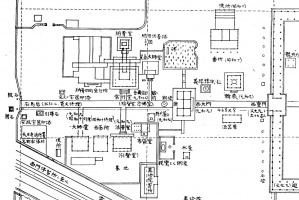

ه¢ƒه†…ه›³

組織

- ه¹³ه®‰و™‚ن»£مپ‹م‚‰ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“èپ·مپŒç½®مپ‹م‚Œمپںم€‚ه¤©هڈ°ه®—مپ®هƒ§ن¾¶مپŒه°±ن»»مپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپ¦مپ‹م‚‰مپ¯و™®و®µمپ¯ن؛¬éƒ½م‚„و¯”هڈ،ه±±ه‘¨è¾؛مپھمپ©مپ®è‡ھهˆ†مپ®ه¯؛院مپ«مپٹم‚ٹم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«و»هœ¨مپ™م‚‹وœںé–“مپ¯çںمپ„مپ‹م€په…¨مپڈمپھمپ‹مپ£مپںمپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚

- و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ¯è¼ھçژ‹ه¯؛é–€è·،مپŒه…¼ه‹™مپ—مپںمپŒم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ®éپ‹ه–¶مپ«ç›´وژ¥é–¢ن¸ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپھمپ‹مپ£مپںمپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚

- و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«مپ¯م€Œè،†ه¾’هچپن؛Œهٹم€چمپŒéپ‹ه–¶مپ®ن¸ه؟ƒمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚مپمپ®ن¸مپ§ن¸€è‡ˆمƒ»ن؛Œè‡ˆمپŒم€Œن¸€èˆژهˆ©م€چم€Œن؛Œèˆژهˆ©م€چمپ¨مپ„مپ†ه½¹èپ·مپ«ه°±مپچم€په¹´é گم‚„秋é‡ژهٹمپ«وŒ‡ç¤؛م‚’ه‡؛مپ—م€په¤§ه‚هںژن»£م‚„ه¤§ه‚ç”؛ه¥‰è،Œمپ«ه››ه¤©çژ‹ه¯؛م‚’ن»£è،¨مپ—مپ¦ه¹´ç¤¼مپ«èµ´مپڈه½¹ه‰²م‚’è² مپ„م€په¯؛ه‹™م‚’çµ±و‹¬مپ™م‚‹ç«‹ه ´مپ«مپ‚مپ£مپںم€‚ه¹´é گمپ¯ن¸‰è‡ˆن»¥ن¸‹مپ®è،†ه¾’مپ®1ن؛؛مپŒن؛¤ن»£مپ§مپ¤مپڈم€‚秋é‡ژهٹمپŒم€Œه…¬و–‡و‰€م€چمپ¾مپںمپ¯م€Œهں·è،Œم€چم‚’هگچن¹—م‚ٹم€پن¼ڑ計مƒ»è²،و”؟مƒ»ه¯؛é کè،Œو”؟م‚’مپ¯مپکم‚پو³•è¦پن»¥ه¤–مپ®ن¸–ن؟—مپ®ن؛‹ه‹™م‚’و‹…ه½“مپ—مپںم€‚

- ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه½¹ن؛؛ï¼ڑه ‚هڈ¸م€پèپ–م€پن؛”و™؛ه…‰é™¢èپ–م€پهچپن؛”社ç¥ن¸»م€پهچپن؛”社禰ه®œم€پéچµهڈ–م€په ‚ن»•وƒ£ن»£م€پ院ه®¶ن¸‹èپ·وƒ£ن»£م€په ‚ه®¶ن¸‹èپ·م€پن¸‰وک§ه ‚ه®ˆم€پهچ—é–€ç•ھم€پهŒ—ن¹‹é–€ç•ھم€پو±é–€ç•ھم€پçں³و©‹ç•ھم€پé³¥ه±…ç•ھم€پè¥؟é–€ç•ھم€پوµ´ه®¤ه®ˆم€پو³¨é€²هٹ ه½¹م€په…¬ن؛‹وƒ£ن»£م€پ焼香م€پçµµه›³ه±‹م€پن»ٹه®®ç¥ن¸»م€په؛ڑ申ه ‚ه®ˆم€په®‰ه±…ه¤©ç¥ç¦°ه®œم€په‹é¬ک院門ç•ھم€پ相ه‚و¸…و°´ه®ˆم€پ経و›¸ه ‚ه®ˆم€په¾،ن¾›و‰€م€پو™®é–€é™¢ه ‚ه®ˆ

هˆ¥ه½“

- ه®ˆو¾„مپ¾مپ§ن؛؛هگچمƒ»ه°±ن»»ه¹´وœˆو—¥مƒ»و‰€ه±مپ¯م€Œه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“è،¨م€چ(2021م€ژه›³éŒ² èپ–ه¾³ه¤ھهگ و—¥ه‡؛مپ¥م‚‹ه‡¦مپ®ه¤©هگم€ڈو‰€هڈژ)مپ«هں؛مپ¥مپڈم€‚

- ن¸–و•°مپ¯م€ژه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه¹´è،¨م€ڈ(104ن¸–مپ¾مپ§ï¼‰مپ«هں؛مپ¥مپڈم€‚ç ”ç©¶مپŒé€²م‚“مپ§مپھمپ‹مپ£مپںو®µéڑژمپ§م€پçڈ¾ç”¨مپ®ن¸–و•°مپŒن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپںمپ¨مپ؟م‚‰م‚Œم‚‹م€‚مپمپ®مپںم‚پن¸–و•°مپŒمپھمپ„و´ن»£هˆ¥ه½“مپŒن¸ن¸–مپ«ه¤ڑمپ„م€‚م€Œه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“è،¨م€چمپ«مپ¯ن¸–و•°مپ®è¨ک載مپ¯مپھمپ„م€‚

| ن¸–و•° | هگچ | و‰€ه± | ç”ںو²،ه¹´ | هœ¨èپ·ه¹´ | ç•¥و´ |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ه††è،Œ | çœں言مƒ»و±ه¯؛ | 799-852 | 837-852 | هˆن»£هˆ¥ه½“م€‚çœں言ه®—هƒ§م€‚ه…¥ه”گه…«ه®¶مپ®ن¸€ن؛؛م€‚799ه¹´(ه»¶وڑ¦18ه¹´)ç”ںم€‚ç©؛وµ·مپ®ه¼ںهگم€‚838ه¹´(و‰؟ه’Œ5ه¹´)ه…¥ه”گمپ—م€پç؟Œه¹´ه¸°ه›½م€‚ه±±هںژمƒ»éœٹه·Œه¯؛م‚’é–‹مپڈم€‚837ه¹´(و‰؟ه’Œ4ه¹´)م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“(ه¹´و¬،مپ¯è«¸èھ¬مپ‚م‚ٹ)م€‚852ه¹´(ن»په¯؟2ه¹´)3وœˆ6و—¥و»هژ»م€‚ |

| 2 | ن»²و›‰ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 871-871 | 経و´ن¸چ詳م€‚871ه¹´(è²è¦³13ه¹´)8وœˆ7و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚هˆ¥ه½“و¬،第مپ«م€Œن¸چç€ه؛§م€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚846ه¹´(و‰؟ه’Œ13ه¹´)مپ®و™‚点مپ§ه»¶وڑ¦ه¯؛ه¯؛ن¸»مپ مپ£مپںن»²و›‰مپ¨مپ„مپ†ن؛؛物مپŒمپ„م‚‹مپŒهگŒن¸€ن؛؛物مپ‹مپ¯ن¸چوکژم€‚ | |

| 3 | ه®‰é›² | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 871-874 | 経و´ن¸چ詳م€‚871ه¹´(è²è¦³13ه¹´)9وœˆ10و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚874ه¹´(è²è¦³16ه¹´)退ن»»م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ | |

| 4 | و™؛هڈ، | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 874-878 | 経و´ن¸چ詳م€‚874ه¹´(è²è¦³16ه¹´)10وœˆ9و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚878ه¹´(ه…ƒو…¶2ه¹´)ن»»وœںو؛€ن؛†م€‚و™؛ç©ژمپ¨م‚‚م€‚ | |

| 5 | ه®‰ه†† | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 878-891 | 経و´ن¸چ詳م€‚878ه¹´(ه…ƒو…¶2ه¹´)10وœˆ4و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ه®‰وپµمپ¨م‚‚م€‚ | |

| 6 | و–‰ن»پ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 891-901 | 経و´ن¸چ詳م€‚891ه¹´(ه¯›ه¹³3ه¹´)8وœˆ4و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚892ه¹´(ه¯›ه¹³4ه¹´)4وœˆ16و—¥م€په†چن»»م€‚901ه¹´(ه»¶ه–œ1ه¹´)هœ¨èپ·مپ§و»هژ»مپ‹م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ | |

| 7 | ن¸‰وکژ | çœں言مƒ»و±ه¯؛ | 840-916 | 901-905 | و±ه¯؛(مپ¾مپںمپ¯و±ه¤§ه¯؛)مپ®هƒ§ن¾¶م€‚840ه¹´(و‰؟ه’Œ7ه¹´)ç”ںم€‚901ه¹´(ه»¶ه–œ1ه¹´)6وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚905ه¹´(ه»¶ه–œ5ه¹´)910ه¹´(ه»¶ه–œ10ه¹´)3وœˆ22و—¥م€پو¨©ه¾‹ه¸«م€‚916ه¹´(ه»¶ه–œ16ه¹´)4وœˆ5و—¥م€په¾‹ه¸«م€‚929ه¹´(ه»¶é•·7ه¹´)8وœˆ2و—¥و»هژ»م€‚90و³م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ |

| 8 | çœںéپ“ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 905-913 | 経و´ن¸چ詳م€‚905ه¹´(ه»¶ه–œ5ه¹´)4وœˆ3و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚909ه¹´(ه»¶ه–œ9ه¹´)4وœˆ16و—¥ه†چن»»م€‚913ه¹´(ه»¶ه–œ13ه¹´)ن»»وœںو؛€ن؛†م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ | |

| 9 | ه¯›è—¤ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 913-916 | 経و´ن¸چ詳م€‚913ه¹´(ه»¶ه–œ13ه¹´)2وœˆ7و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ | |

| 10 | ه¹³è—¤ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 916-927 | 経و´ن¸چ詳م€‚916ه¹´(ه»¶ه–œ16ه¹´)1وœˆ21و—¥ï¼ˆ7و—¥مپ¨م‚‚)م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚925ه¹´(ه»¶é•·3ه¹´)10وœˆ28و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| 11 | وپ©éپ‹ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 927-929 | 経و´ن¸چ詳م€‚927ه¹´(ه»¶é•·5ه¹´)5وœˆ11و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚هچپ禅ه¸«م€‚ | |

| 12 | ن»پ解 | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 929-932 | 経و´ن¸چ詳م€‚929ه¹´(ه»¶é•·7ه¹´)2وœˆ9و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 13 | ن؟®و•¬ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 932-939 | 経و´ن¸چ詳م€‚932ه¹´(و‰؟ه¹³2ه¹´)5وœˆ10و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 14 | و–‰ç„¶ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 939-943 | 経و´ن¸چ詳م€‚939ه¹´(ه¤©و…¶2ه¹´)5وœˆ4و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 15 | و¸…ç©ڈ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 943-959 | 937ه¹´(و‰؟ه¹³7ه¹´)4وœˆ8و—¥م€پو³•و€§وˆ؟مپ§ه°ٹو„ڈمپ‹م‚‰ن¸‰ç¨®و‚‰هœ°و³•م‚’ن¼وژˆمپ•م‚Œم‚‹م€‚940ه¹´(ه¤©و…¶3ه¹´)1وœˆ22و—¥م€په…足و³•ï¼ˆه¤§ه¨په¾³و³•ï¼‰م‚’ن؟®مپ™م€‚943ه¹´(ه¤©و…¶6ه¹´)9وœˆ23و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚é™ه› م€پé™ç©ڈمپ¨م‚‚م€‚ |

| 16 | è¶پن¼ٹ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 959-961 | 経و´ن¸چ詳م€‚959ه¹´(ه¤©ه¾³3ه¹´)4وœˆ8و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 17 | ç¥çڑژ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 961-964 | 経و´ن¸چ詳م€‚961ه¹´(ه؟œه’Œ1ه¹´)8وœˆ2و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 18 | ن¹—وپµ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 907-984 | 964-976 | ه°ٹو„ڈمپ®ه¼ںهگم€‚907ه¹´(ه»¶ه–œ7ه¹´)ç”ںم€‚929ه¹´(ه»¶é•·7ه¹´)ه¾—ه؛¦م€‚964ه¹´(ه؛·ن؟1ه¹´)10وœˆ27و—¥مپ‹م‚‰976ه¹´(è²ه…ƒ1ه¹´)مپ¾مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚966ه¹´(ه؛·ن؟3ه¹´)ه»¶وڑ¦ه¯؛éک؟é—چو¢¨م€‚968ه¹´(ه®‰ه’Œ1ه¹´)ه†…ن¾›ه¥‰هچپ禅ه¸«م€‚981ه¹´(ه¤©ه…ƒ4ه¹´)10وœˆ21و—¥و¨©ه¾‹ه¸«م€‚983ه¹´(و°¸è¦³1ه¹´)3وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه†چن»»مپ—ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن¸‰وک§é™¢و¤œو ،م‚’ه…¼مپم‚‹م€‚984ه¹´(و°¸è¦³2ه¹´)و»هژ»ï¼ˆ983ه¹´(و°¸è¦³1ه¹´)èھ¬م‚‚)م€‚ن¹—و…§م€‚ |

| 19 | ه¼کç©ڈ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 976-983 | 経و´ن¸چ詳م€‚976ه¹´(è²ه…ƒ1ه¹´)12وœˆ3و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 20 | ن¹—وپµ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 907-984 | 983-983 | 983ه¹´(و°¸è¦³1ه¹´)3وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه†چن»»مپ—ن¸‰وک§é™¢و¤œو ،م‚’ه…¼مپم‚‹م€‚984ه¹´(و°¸è¦³2ه¹´)و»هژ»ï¼ˆ983ه¹´(و°¸è¦³1ه¹´)èھ¬م‚‚)م€‚ |

| 21 | ه®‰و³• | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 983-988 | 経و´ن¸چ詳م€‚وŒن؛؛مپ¨مپ—مپ¦م‚‚çں¥م‚‰م‚Œم‚‹م€‚و²³هژں院مپ«ن½ڈمپ™م€‚983ه¹´(و°¸è¦³1ه¹´)12وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 22 | و¸…胤 | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 944-995 | 988-995 | ه¤§و±ںوœç¶±مپ®هگم€‚944ه¹´(ه¤©و…¶7ه¹´)ç”ںم€‚988ه¹´(و°¸ه»¶2ه¹´)6وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚995ه¹´(é•·ه¾³1ه¹´)5وœˆ8و—¥و»هژ»ï¼ˆ996ه¹´(é•·ه¾³2ه¹´)èھ¬م‚‚مپ‚م‚‹ï¼‰م€‚52و³م€‚ |

| 23 | ه؟ وڑ¹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ?-997 | 995-997 | 経و´ن¸چ詳م€‚995ه¹´(é•·ه¾³1ه¹´)8وœˆ15و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚997ه¹´(é•·ه¾³3ه¹´)12وœˆ10و—¥م€پو±ن¸‰و،و®؟مپ§و€¥و»ï¼ˆه°ڈهڈ³è¨ک)م€‚ |

| 24 | ه»¶و؛گ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 997-1000 | 経و´ن¸چ詳م€‚997ه¹´(é•·ه¾³3ه¹´)12وœˆ28و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚998ه¹´(é•·ه¾³4ه¹´)3وœˆ21و—¥و‹ه ‚م€‚ |

| 25 | و…¶ç®— | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 936-1013 | 1000-1012 | 経و´ن¸چ詳م€‚936ه¹´(و‰؟ه¹³6ه¹´)ç”ںم€‚1000ه¹´(é•·ن؟2ه¹´)11وœˆم€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1013ه¹´(é•·ه’Œ2ه¹´)1وœˆ16و—¥و»هژ»م€‚78و³م€‚ه®ڑé،چهƒ§م€‚ |

| 26 | è“®وµ· | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 938-1020 | 1012-1016 | éژ®ه®ˆه؛œه°†è»چو؛گن؟،همپ®هگم€‚938ه¹´(ه¤©و…¶1ه¹´)ç”ںم€‚1012ه¹´(é•·ه’Œ1ه¹´)3وœˆ3و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1014ه¹´(é•·ه’Œ3ه¹´)و¨©ه¾‹ه¸«م€‚1018ه¹´(ه¯›ن»پ2ه¹´)و¨©ه¾‹ه¸«م‚’è¾مپ™م€‚1019ه¹´(ه¯›ن»پ3ه¹´)ن¹ه·مپ«ن¸‹م‚‹م€‚1020ه¹´(ه¯›ن»پ4ه¹´)و»هژ»م€‚83و³م€‚ه¹³ç‰هٹمپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 27 | éپ“ه‘½ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 974-1020 | 1016-1020 | ه¤§ç´چ言藤هژںéپ“綱مپ®هگم€‚良و؛گمپ«ه¸«ن؛‹م€‚ن¸هڈ¤ن¸‰هچپه…وŒن»™مپ®ن¸€ن؛؛م€‚هµگه±±و³•è¼ھه¯؛مپ«ن½ڈمپ™م€‚1016ه¹´(é•·ه’Œ5ه¹´)1وœˆ20و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 28 | ه®ڑهں؛ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | 977-? | 1020-1033 | هˆمپ®ه¯؛é–€و´¾ه‡؛è؛«مپ®ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚977ه¹´(è²ه…ƒ2ه¹´)ç”ںم€‚ن½™و…¶مپ®ه¼ںهگم€‚è—¤هژںéپ“é•·مپ«è؟‘ن¾چم€‚1017ه¹´(ه¯›ن»پ1ه¹´)2وœˆ27و—¥مپ®و™‚点مپ§وµ„ه¦™ه¯؛هˆ¥ه½“مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚1018ه¹´(ه¯›ن»پ2ه¹´)碩ه¦ç«ھ義م‚’هœ’هںژه¯؛مپ§ه§‹م‚پمپںو™‚م€پوژ¢é،Œمپ¨مپھم‚‹م€‚1020ه¹´(ه¯›ن»پ4ه¹´)12وœˆ29و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1021ه¹´(و²»ه®‰1ه¹´)5وœˆ27و—¥م€پو¨©ه°‘هƒ§éƒ½م€‚çœںه¦‚وˆ؟مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 29 | و•™ه†† | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 979-1047 | 1033-1035 | è—¤هژںهه؟ مپ®هگم€‚èٹ±ه±±و³•çڑ‡مپ®ه‡؛ه®¶مپ«ه¾“مپ†م€‚ه¦™و³•é™¢é–€è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚و³•وˆگه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1033ه¹´(é•·ه…ƒ6ه¹´)6وœˆ3و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 30 | ه»¶ه†† | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ?-1040 | 1035-1040 | çµµن»ڈه¸«م€‚è—¤هژں義و‡گمپ®و¬،ç”·م€‚1035ه¹´(é•·ه…ƒ8ه¹´)11وœˆ28و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1040ه¹´(é•·ن¹…1ه¹´)2وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚飯ه®¤éک؟é—چو¢¨م€پçµµéک؟é—چو¢¨مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚ |

| 31 | é ¼ه¯؟ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1040-1042 | 経و´ن¸چ詳م€‚1040ه¹´(é•·ن¹…1ه¹´)2وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚é ¼ç§€م€پé ¼وک¥مپ¨م‚‚م€‚ |

| 32 | و–ژ祇 | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 983-1047 | 1042-1046 | ه¤§ç´چ言藤هژںéپ“綱مپ®هگم€‚éپ“ه‘½مپ®ه¼ںم€‚983ه¹´(و°¸è¦³1ه¹´)ç”ںم€‚ه‹ç®—مپ®ه¼ںهگم€‚1042ه¹´(é•·ن¹…3ه¹´)8وœˆ19و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1047ه¹´(و°¸و‰؟2ه¹´)7وœˆو»هژ»م€‚65و³م€‚ن؟®ه¦é™¢مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 33 | و؛گو°¸ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | 977-1055 | 1046-1047 | 977ه¹´(è²ه…ƒ2ه¹´)ç”ںم€‚ن½™و…¶مپ«ه¦مپ¶م€‚1042ه¹´(é•·ن¹…3ه¹´)3وœˆ20و—¥م€پوœ€ه‹è¬›è¬›ه¸«م‚’ه‹™م‚پم‚‹م€‚1046ه¹´(و°¸و‰؟1ه¹´)12وœˆ30و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1053ه¹´(ه¤©ه–œ1ه¹´)9وœˆ23و—¥م€په¤©هڈ°ه؛§ن¸»مپ¨مپھم‚‹مپŒم€پ3و—¥مپ§è¾ن»»م€‚1055ه¹´(ه¤©ه–œ3ه¹´)و»هژ»م€‚و³•è¼ھ院مپ¨هڈ·مپ™م€‚م€Œو؛گو³‰م€چمپ¨è¨کمپ™مپ“مپ¨م‚‚ه¤ڑمپ„م€‚ |

| 34 | وکژه؟« | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 985-1070 | 1049-1051 | ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚و³•وˆگه¯؛هˆ¥ه½“م€‚و¢¨وœ¬وµپمپ®ç¥–م€‚1049ه¹´(و°¸و‰؟4ه¹´)12وœˆ30و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 35 | و،“舜 | ه±±é–€و´¾مƒ»ه»¶وڑ¦ه¯؛ | 978?1057 | 1051-1057 | و³•و€§ه¯؛ه؛§ن¸»م€‚1051ه¹´(و°¸و‰؟6ه¹´)3وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 36 | و¸ˆç®— | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1057-1062 | 経و´ن¸چ詳م€‚1057ه¹´(ه¤©ه–œ5ه¹´)11وœˆ10و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 37 | è¦ڑهٹ© | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | 1013-1063 | 1062-1063 | هœ’هںژه¯؛هƒ§م€‚1013ه¹´(é•·ه’Œ2ه¹´)ç”ںم€‚è—¤هژںéپ“é›…مپ®هگم€‚è،Œه††مƒ»ه؟ƒèھ‰مپ«ه¯†و•™م‚’ه¦مپ¶م€‚هœ’هںژه¯؛èٹ±çژ‹é™¢مپ«ن½ڈمپ™م€‚1055ه¹´(ه¤©ه–œ3ه¹´)م€په¤§ç´چ言経長مپ®ه¦»مپ®ç—…و°—ه¹³ç™’祈é،کمپ«é¨“م‚’çڈ¾مپ—م€پو¨©ه¾‹ه¸«مپ¨مپھم‚‹م€‚1062ه¹´(ه؛·ه¹³5ه¹´)12وœˆ28و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1063ه¹´(ه؛·ه¹³6ه¹´)11وœˆ11و—¥و»هژ»م€‚ |

| 38 | 良وک | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1064-1066 | 経و´ن¸چ詳م€‚1064ه¹´(ه؛·ه¹³7ه¹´)3وœˆ8و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚م€Œé ¼وکم€چمپ¯èھ¤م‚ٹمپ‹م€‚ |

| 39 | و°¸è¦ڑ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1066-1081 | و•¦éپ“è¦ھçژ‹çژ‹هگم€‚ه†·و³‰ه¤©çڑ‡مپ®ه«م€‚1066ه¹´(و²»وڑ¦2ه¹´)3وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 40 | è¦ڑ猷 | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | 1053-1140 | 1081-1094 | و؛گéڑ†ه›½مپ®هگم€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚証金ه‰›é™¢مƒ»و¢µé‡ˆه¯؛مƒ»و³•ه‹ه¯؛مپھمپ©مپ®هˆ¥ه½“م‚’و´ن»»م€‚1081ه¹´(و°¸ن؟1ه¹´)12وœˆ27و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚م€Œه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“è،¨م€چمپ«مپ¯م€Œè¦ڑç¥گم€چمپ¨مپ‚م‚‹م€‚ |

| 41 | ه¢—èھ‰ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | 1032-1116 | 1094-1116 | ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚ن؟®é¨“éپ“وœ¬ه±±و´¾مپ®é–‹ç¥–م€‚èپ–è·é™¢é–€è·،م€‚ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±و¤œو ،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1094ه¹´(هک‰ن؟1ه¹´)7وœˆ13و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚مپ“مپ®é ƒمپ‹م‚‰é–€è·،ه¯؛院مپŒه…¥م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚‹م€‚ |

| 42 | ه¢—è³¢ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»هœ’هںژه¯؛ | 1070-1118 | 1116-1118 | و•¦è³¢è¦ھçژ‹ï¼ˆن¸‰و،ه¤©çڑ‡çڑ‡ه«ï¼‰مپ®çژ‹هگم€‚1070ه¹´(ه»¶ن¹…2ه¹´)ç”ںم€‚هœ’هںژه¯؛مپ«ه…¥م‚‹م€‚1107ه¹´(هک‰و‰؟2ه¹´)5وœˆم€په¾،ن؟®و³•مپ®هٹںمپ§و¨©ه¾‹ه¸«مپ¨مپھم‚‹م€‚1111ه¹´(ه¤©و°¸2ه¹´)هœ’هںژه¯؛çœںه¦‚院هˆ¥ه½“م€‚1116ه¹´(و°¸ن¹…4ه¹´)5وœˆ23و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1118ه¹´(ه…ƒو°¸1ه¹´)5وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚49و³م€‚ |

| 43 | è،Œه°ٹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1057-1135 | 1118-1135 | و؛گهں؛ه¹³مپ®هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚ه¹³ç‰é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1116ه¹´(و°¸ن¹…4ه¹´)هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1118ه¹´(ه…ƒو°¸1ه¹´)5وœˆ29و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1123ه¹´(ن؟ه®‰4ه¹´)ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»مپ«م‚‚مپھم‚‹مپŒو¯”هڈ،ه±±مپ®ه¼·ç،¬مپھهڈچç™؛مپ§6و—¥مپ§è¾ن»»م€‚ |

| 44 | è،Œو…¶ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1101-1165 | 1135-1158 | 白و²³ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚è،Œه°ٹمپ«ه¸«ن؛‹م€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1135ه¹´(ن؟ه»¶1ه¹´)1وœˆ9و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 45 | éپ“وپµو³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1132-1168 | 1158-1164 | 鳥羽ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1158ه¹´(ن؟ه…ƒ3ه¹´)1وœˆ13و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1166ه¹´(ن»په®‰1ه¹´)1وœˆ21و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ |

| 46 | è¦ڑو€§و³•è¦ھçژ‹ | çœں言مƒ»ن»په’Œه¯؛ | 1129-1169 | 1164-1166 | ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپŒه¤©هڈ°هŒ–مپ—مپ¦مپ‹م‚‰هˆم‚پمپ¦مپ®çœں言ه®—مپ®هˆ¥ه½“م€‚鳥羽ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ن»په’Œه¯؛é–€è·،م€‚ç·ڈو³•ه‹™م€‚1164ه¹´(é•·ه¯›2ه¹´)1وœˆ14و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 47 | éپ“وپµو³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1132-1168 | 1166-1168 | 1166ه¹´(ن»په®‰1ه¹´)1وœˆ21و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ |

| 48 | ه††وپµو³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1152-1183 | 1168-1180 | ه¾Œç™½و²³ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚1168ه¹´(ن»په®‰3ه¹´)4وœˆ8و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚و؛گ義ن»²مپ«è¥²و’ƒمپ•م‚Œم€پو®؛مپ•م‚Œمپںم€‚é€ڑ称مپ¯ه…«و،ه®®م€‚ |

| 49 | وکژ雲 | ه±±é–€و´¾مƒ»ن¸‰هچƒé™¢ | 1115-1185 | 1180-1184 | و؛گé،•é€ڑمپ®هگم€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚ن¸‰هچƒé™¢é–€è·،م€‚ه…ه‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1180ه¹´(و²»و‰؟4ه¹´)6وœˆ21و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه°±ن»»م‚’ه·،م‚ٹم€په±±é–€ه¯؛é–€مپ®ه¯¾ç«‹مپŒو؟€هŒ–م€‚ |

| 50 | ه®ڑوپµو³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1156-1196 | 1184-? | ه¾Œç™½و²³ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚1184ه¹´(ه…ƒوڑ¦1ه¹´)2وœˆ23و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| و³•ه†† | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¹³ç‰é™¢ | 1178?1231 | ن¸چوکژ | ه¾Œç™½و²³ه¤©çڑ‡مپ®ه«م€‚ن»¥ن»پçژ‹çژ‹هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚ه¹³ç‰é™¢م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ®ه°±ن»»ه¹´مپ¯ن¸چوکژم€‚ | |

| 51 | ه®ںو…¶ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»و،‚هœ’院 | 1117-1207 | 1196-1207 | هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±و¤œو ،م€‚هœ’هںژه¯؛و،‚هœ’院مپ«ن½ڈمپ™م€‚و–°ç†ٹé‡ژو¤œو ،م€‚1196ه¹´(ه»؛ن¹…7ه¹´)7وœˆ8و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚هˆ¥ه½“ه°±ن»»م‚’م‚پمپگم‚ٹه¯؛é–€ه†…部مپ§وٹ—ن؛‰م€‚ |

| 52 | و…ˆه†† | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1155-1225 | 1207-1208 | è—¤هژںه؟ é€ڑمپ®هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1207ه¹´(و‰؟ه…ƒ1ه¹´)11وœˆ30و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1213ه¹´(ه»؛ن؟1ه¹´)9وœˆ12و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ |

| 53 | çœںو€§ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1167-1230 | 1208-1213 | ن»¥ن»پçژ‹çژ‹هگم€‚é’蓮院門è·،مپ‹م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1208ه¹´(و‰؟ه…ƒ2ه¹´)11وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 54 | و…ˆه†† | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1155-1225 | 1213-1225 | 1213ه¹´(ه»؛ن؟1ه¹´)9وœˆ12و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ |

| 55 | ه°ٹو€§و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه¦™و³•é™¢ | 1194-1239 | 1225-1231 | ه¾Œé«که€‰é™¢ï¼ˆه®ˆè²è¦ھçژ‹ï¼‰مپ®çڑ‡هگم€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚ه¦™و³•é™¢é–€è·،م€‚1225ه¹´(هک‰ç¦„1ه¹´)12وœˆ18و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1233ه¹´(ه¤©ç¦ڈ1ه¹´)7وœˆ23و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ |

| 56 | 良ه؟« | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1185-1242 | 1231-1233 | ن¹و،ه…¼ه®ںمپ®هگم€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚é’蓮院門è·،م€‚1231ه¹´(ه¯›ه–œ3ه¹´)12وœˆ12و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 57 | ه°ٹو€§و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه¦™و³•é™¢ | 1194-1239 | 1233-1242 | 1233ه¹´(ه¤©ç¦ڈ1ه¹´)7وœˆ23و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ |

| 58 | و…ˆو؛گ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1219-1255 | 1242-1249 | ن¹و،éپ“ه®¶مپ®هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1219ه¹´(و‰؟ن¹…1ه¹´)ç”ںم€‚1242ه¹´(ن»پو²»3ه¹´)3وœˆ15و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1255ه¹´(ه»؛é•·7ه¹´)7وœˆ19و—¥و»هژ»م€‚37و³م€‚ |

| 59 | ن»پهٹ©و³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه††و؛€é™¢ | 1214-1262 | 1249-1262 | هœںه¾،é–€ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1249ه¹´(ه»؛é•·1ه¹´)9وœˆ6و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 60 | ه††هٹ©و³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه††و؛€é™¢ | 1236-1282 | 1262-1285 | ه¾Œهµ¯ه³¨ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ه››ç®‡é™¢مپ®ه¾©èˆˆم‚’計画م€‚1262ه¹´(ه¼کé•·2ه¹´)9وœˆ14و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 61 | هڈ،ه°ٹ | çœں言مƒ»è¥؟ه¤§ه¯؛ | 1201-1290 | 1285-1286 | çœں言ه®—هƒ§م€‚çœں言ه¾‹ه®—è¥؟ه¤§ه¯؛وµپمپ®é–‹ç¥–م€‚è¥؟ه¤§ه¯؛é•·è€پم€‚و±ه¤§ه¯؛ه¤§ه‹§é€²م€‚1285ه¹´(ه¼که®‰8ه¹´)1وœˆ21و—¥ï¼ˆ1284ه¹´ï¼ں)م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 62 | ه°ٹهٹ©و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1217-1290 | 1286-? | هœںه¾،é–€ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1286ه¹´(ه¼که®‰9ه¹´)10وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| è،Œè¦ڑو³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه††و؛€é™¢ | 1274?1293 | ن¸چوکژ | ه¾Œو·±èچ‰ه¤©çڑ‡مپ®ç¬¬ن؛”çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ®ه°±ن»»ه¹´مپ¯ن¸چوکژم€‚ | |

| 63 | و…ˆه®ں | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1238-1300 | 1291-1291 | ن¹و،éپ“ه®¶مپ®هگم€‚و…ˆو؛گمپ®ه¼ںم€‚é’蓮院門è·،م€‚و³•و€§ه¯؛ه؛§ن¸»م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1291ه¹´(و£ه؟œ4ه¹´)3وœˆ12و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 64 | وœ€هٹ©و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ن¸‰هچƒé™¢ | 1253-1293 | 1291-1294 | ه¾Œهµ¯ه³¨ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ن¸‰هچƒé™¢é–€è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1291ه¹´(و£ه؟œ4ه¹´)8وœˆ9و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 65 | ه؟چو€§ | çœں言مƒ»و¥µو¥½ه¯؛ | 1217-1303 | 1294-1302 | çœں言ه®—هƒ§م€‚çœں言ه¾‹ه®—è¥؟ه¤§ه¯؛وµپم€‚هڈ،ه°ٹمپ®ه¼ںهگم€‚و¥µو¥½ه¯؛é•·è€پم€‚و±ه¤§ه¯؛ه¤§ه‹§é€²م€‚ه¤ڑ田院هˆ¥ه½“م€‚1294ه¹´(و°¸ن»پ2ه¹´)7وœˆ22و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1302ه¹´(ن¹¾ه…ƒ1ه¹´)5وœˆ24و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه†چن»»م€‚ |

| ه؟چو€§ | çœں言مƒ»و¥µو¥½ه¯؛ | 1217-1303 | 1302-1303 | 1302ه¹´(ن¹¾ه…ƒ1ه¹´)5وœˆ24و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ«ه†چن»»م€‚(م€Œه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“è،¨م€چمپ§65ن¸–مپ¨مپ¯هˆ¥مپ«ن¸€é …ç›®م‚’ç«‹مپ¦مپ¦مپ„م‚‹ï¼‰ | |

| 66 | è¦ڑهٹ©و³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»èپ–è·é™¢ | 1247-1336 | 1303-1327 | ه¾Œهµ¯ه³¨ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚èپ–è·é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1303ه¹´(هک‰ه…ƒ1ه¹´)12وœˆ11و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 67 | و…ˆéپ“و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1282-1341 | 1327-1329 | ن؛€ه±±ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚و³•و€§ه¯؛ه؛§ن¸»م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1327ه¹´(هک‰وڑ¦2ه¹´)3وœˆ27و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| (ه††è¦³ï¼‰ | ه±±é–€و´¾مƒ»و³•ه‹ه¯؛ | 1281?1356 | 1329-1339 | و³•ه‹ه¯؛ه¤§ه‹§é€²م€‚1329ه¹´(ه…ƒه¾³1ه¹´)5وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“(هˆ¥ه½“مپ«ه°±ن»»مپ—مپ¦مپھمپ„هڈ¯èƒ½و€§م‚‚)م€‚ | |

| و…ˆéپ“و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1282?1341 | 1339-1341 | ن؛€ه±±ه¤©çڑ‡مپ®çڑ‡هگم€‚و³•و€§ه¯؛ه؛§ن¸»م€‚é’蓮院門è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1339ه¹´(ه»¶ه…ƒ4ه¹´/وڑ¦ه؟œ2ه¹´)11وœˆ12و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 68 | éپ“وک | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¸¸ن½ڈ院 | 1281-1355 | 1341-1351 | ن¸€و،ه®¶çµŒمپ®هگم€‚ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±و¤œو ،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1341ه¹´(興ه›½2ه¹´/وڑ¦ه؟œ4ه¹´)1وœˆ19و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| ه؟ 雲 | ه±±é–€و´¾مƒ»ن¸‰هچƒé™¢ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1351-1356 | ن¸‰هچƒé™¢é–€è·،(ï¼ں)م€‚ن¸é™¢ه…‰ه؟ مپ®هگم€‚ه¤§ه،”é–€è·،م€‚éژŒه€‰ه¤§ه¾،ه ‚هˆ¥ه½“(ï¼ں)م€‚1351ه¹´(و£ه¹³6ه¹´/観ه؟œ2ه¹´)م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 69 | ه°ٹه††و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1298-1356 | 1356-1356 | ن¼ڈ見ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1356ه¹´(و£ه¹³11ه¹´/ه»¶و–‡1ه¹´)1وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 70 | ه°ٹو‚ںو³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه††و؛€é™¢ | 1302-1359 | 1356-1359 | ن¼ڈ見ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±و¤œو ،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1356ه¹´(و£ه¹³11ه¹´/ه»¶و–‡1ه¹´)10وœˆ1و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 71 | و‰؟胤و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ن¸‰هچƒé™¢ | 1317-1377 | 1359-1363 | ه¾Œن¼ڈ見ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ن¸‰هچƒé™¢é–€è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1359ه¹´(و£ه¹³14ه¹´/ه»¶و–‡4ه¹´)5وœˆ6و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 良瑜 | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¸¸ن½ڈ院 | 1330-1397 | 1363-1368 | ن؛Œو،ه…¼هں؛مپ®هگم€‚ه¸¸ن½ڈ院م€‚ه®ں相院門è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±و¤œو ،م€‚1363ه¹´(و£ه¹³18ه¹´/è²و²»2ه¹´)3وœˆ6و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1387ه¹´(ه…ƒن¸4ه¹´/هک‰و…¶1ه¹´)2وœˆ16و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| وœ€وپµو³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه¦™و³•é™¢ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1368-1372 | ه¾Œé†چé†گه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه¦™و³•é™¢é–€è·،(ï¼ں)م€‚1368ه¹´(و£ه¹³23ه¹´/ه؟œه®‰1ه¹´)é–ڈ6وœˆ2و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| 72 | è¦ڑèھ‰و³•è¦ھçژ‹ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»èپ–è·é™¢ | 1320-1382 | 1372-1377 | èٹ±هœ’ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚èپ–è·é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚1372ه¹´(و–‡ن¸1ه¹´/ه؟œه®‰5ه¹´)6وœˆ22و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| ه¯›ه°ٹو³•è¦ھçژ‹ | çœں言مƒ»ه¤§è¦ڑه¯؛ | ?-1382 | 1377-1382 | çœں言ه®—هƒ§م€‚ن؛€ه±±ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه¤§è¦ڑه¯؛é–€è·،م€‚1377ه¹´(ه¤©وژˆ3ه¹´/و°¸ه’Œ3ه¹´)8وœˆ25و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| ه°ٹéپ“و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1332?1403 | 1383-? | ه¾Œن¼ڈ見ه¤©çڑ‡ç¬¬هچپن¸€çڑ‡هگم€‚é’蓮院م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1383ه¹´(ه¼که’Œ3ه¹´/و°¸ه¾³3ه¹´)2وœˆ16و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1397ه¹´(ه؟œو°¸4ه¹´)8وœˆ24و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| è،Œو‚ں | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه††و؛€é™¢ | 1377-1406 | ن¸چوکژ | é•·و…¶ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ®ه°±ن»»ه¹´مپ¯ن¸چوکژم€‚ | |

| 良瑜 | ه¯؛é–€و´¾مƒ»ه¸¸ن½ڈ院 | 1330-1397 | 1387-1397 | 1387ه¹´(ه…ƒن¸4ه¹´/هک‰و…¶1ه¹´)2وœˆ16و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| ه°ٹéپ“و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1332?1403 | 1397-1403 | 1397ه¹´(ه؟œو°¸4ه¹´)8وœˆ24و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| éپ“و„ڈ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»èپ–è·é™¢ | 1354?1429 | 1403-1420 | ن؛Œو،良هں؛مپ®هگم€‚ه¸¸ن½ڈ院م€‚و–°ç†ٹé‡ژو¤œو ،م€‚ç†ٹé‡ژن¸‰ه±±و¤œو ،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚èپ–è·é™¢é–€è·،م€‚1403ه¹´(ه؟œو°¸10ه¹´)7وœˆ22و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚1428ه¹´(و£é•·1ه¹´)3وœˆ27و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| ه ¯ن»پو³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»ه¦™و³•é™¢ | 1363-1430 | 1420-1428 | ه¾Œه…‰هژ³ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه¦™و³•é™¢é–€è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1420ه¹´(ه؟œو°¸27ه¹´)2وœˆ16و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| éپ“و„ڈ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»èپ–è·é™¢ | 1354?1429 | 1428-1429 | 1428ه¹´(و£é•·1ه¹´)3وœˆ27و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“ه†چن»»م€‚ | |

| و؛€و¸ˆ | çœں言مƒ»é†چé†گه¯؛ | 1378-1435 | 1429-? | çœں言ه®—هƒ§م€‚ن¸‰ه®é™¢é–€è·،م€‚é†چé†گه¯؛ه؛§ن¸»م€‚و±ه¯؛ن¸€é•·è€…م€‚1429ه¹´(و°¸ن؛«1ه¹´)10وœˆ29و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ | |

| و؛€و„ڈ | ه¯؛é–€و´¾مƒ»èپ–è·é™¢ | 1386-1465 | ن¸چوکژ | وœ€ه¾Œمپ®ه¯؛é–€و´¾مپ‹م‚‰مپ®ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚èپ–è·é™¢م€‚ه¸¸ن½ڈ院م€‚ه¦‚و„ڈه¯؛م€‚و‘‚و”؟ه¤ھو”؟ه¤§è‡£ن؛Œو،良هں؛مپ®هگم€‚éپ“و„ڈمپ®ه¼ںم€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ®ه°±ن»»ه¹´مپ¯ن¸چوکژم€‚ | |

| 73 | ه°ٹه؟œ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1432-1514 | 1465-? | ن؛Œو،وŒپهں؛مپ®هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚1465ه¹´(ه¯›و£6ه¹´)7وœˆ19و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 74 | و…ˆéپ‹و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»و›¼و®ٹ院 | 1466-1537 | ن¸چوکژ | è²ه¸¸è¦ھçژ‹çژ‹هگم€‚و›¼و®ٹ院門è·،م€‚و³•و€§ه¯؛ه؛§ن¸»م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“مپ®ه°±ن»»ه¹´مپ¯ن¸چوکژم€‚ |

| 75 | ه°ٹéژ®و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1504-1550 | 1514-1550 | ه¾Œوںڈهژںه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚1514ه¹´(و°¸و£11ه¹´)4وœˆ5و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 76 | 義ن؟ٹ | çœں言مƒ»ه¤§è¦ڑه¯؛ | 1504-1567 | 1551-1565 | çœں言ه®—هƒ§م€‚è؟‘è،›ه°ڑé€ڑمپ®هگم€‚ه¤§è¦ڑه¯؛é–€è·،م€‚1551ه¹´(ه¤©و–‡20ه¹´)10وœˆ7و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 77 | ه°ٹوœو³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»é’蓮院 | 1552-1597 | 1565-1597 | 邦輔è¦ھçژ‹çژ‹هگم€‚é’蓮院門è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1565ه¹´(و°¸ç¦„8ه¹´)12وœˆ24و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ |

| 78 | ç©؛و€§و³•è¦ھçژ‹ | çœں言مƒ»ه¤§è¦ڑه¯؛ | 1573-1650 | 1598-1615 | çœں言ه®—هƒ§مپ¨مپ—مپ¦مپ¯وœ€ه¾Œمپ®ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚陽ه…‰ه¤ھن¸ٹه¤©çڑ‡ï¼ˆèھ ن»پè¦ھçژ‹ï¼‰çڑ‡هگم€‚ه¤§è¦ڑه¯؛é–€è·،م€‚1598ه¹´(و…¶é•·3ه¹´)10وœˆ12و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛هˆ¥ه½“م€‚ه¾Œه¤©çژ‹ه¯؛ه®®مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 79 | ه¤©وµ· | ه±±é–€و´¾مƒ»ه¯›و°¸ه¯؛ | 1536-1643 | 1615- | è¼ھçژ‹ه¯؛هˆن»£م€‚ه¯›و°¸ه¯؛é–‹ه±±م€‚و—¥ه…‰ه±±ن¸èˆˆم€‚و¯کو²™é–€ه ‚é–€è·،ن¸èˆˆم€‚1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)11وœˆم€په¹•ه؛œمپ¯ه¤©وµ·م‚’م€Œه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن¸»ه‹™م€چمپ¨مپ™م‚‹مپھمپ©مپ®ن¸ƒم‚«و،مپ®و،ç›®م‚’ن¸‹مپ™م€‚ن»¥é™چم€پè¼ھçژ‹ه¯؛é–€è·،مپŒه…¼ه‹™م€‚ |

| 80 | ه…¬وµ· | ه±±é–€و´¾مƒ»ه¯›و°¸ه¯؛ | 1607-1695 | è¼ھçژ‹ه¯؛2ن¸–م€‚ | |

| 81 | ه®ˆو¾„و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1634-1680 | è¼ھçژ‹ه¯؛ه®®هˆن»£م€‚è¼ھçژ‹ه¯؛3ن¸–م€‚ | |

| 82 | ه¤©çœںو³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1664-1690 | è¼ھçژ‹ه¯؛4ن¸–م€‚ | |

| 83 | ه…¬ه¼پو³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1669-1716 | è¼ھçژ‹ه¯؛5ن¸–م€‚ | |

| 84 | ه…¬ه¯›و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1697-1738 | è¼ھçژ‹ه¯؛6ن¸–م€‚ | |

| 85 | ه…¬éپµو³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1722-1788 | è¼ھçژ‹ه¯؛7ن¸–م€‚ | |

| 86 | ه…¬ه•“و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1732-1772 | è¼ھçژ‹ه¯؛8ن¸–م€‚ | |

| 87 | ه…¬ç’‹ï¼ˆه…¬é،•ï¼‰و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1760-1776 | è¼ھçژ‹ه¯؛9ن¸–م€‚ | |

| 88 | ه…¬ه»¶و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1762-1803 | è¼ھçژ‹ه¯؛10ن¸–م€‚ | |

| 89 | ه…¬و¾„و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1776-1828 | è¼ھçژ‹ه¯؛11ن¸–م€‚ | |

| 90 | 舜ن»پ(ه…¬çŒ·ï¼‰و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1789-1843 | è¼ھçژ‹ه¯؛12ن¸–م€‚ | |

| 91 | ه…¬ç´¹و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1815-1846م€€ | è¼ھçژ‹ه¯؛13ن¸–م€‚ | |

| 92 | و…ˆو€§و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1813-1867 | è¼ھçژ‹ه¯؛14ن¸–م€‚ | |

| 93 | ه…¬çڈ¾و³•è¦ھçژ‹ | ه±±é–€و´¾مƒ»è¼ھçژ‹ه¯؛ | 1847-1895 | è¼ھçژ‹ه¯؛15ن¸–م€‚هŒ—白ه·ه®®èƒ½ن¹…è¦ھçژ‹م€‚ن¼ڈ見ه®®é‚¦ه®¶è¦ھçژ‹مپ®çژ‹هگم€‚è؟‘è،›ه¸«ه›£é•·م€‚هڈ°و¹¾ç¥ه®®ç¥ç¥م€‚ |

ن¸چ詳

- çœںو…¶ï¼ˆç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳)ï¼ڑçœں言ه®—هƒ§م€‚異端مپ¨مپ•م‚Œم‚‹ه¤©çژ‹ه¯؛وµپمپ®ç¥–م€‚ه…ƒمپ¯ه‹§ن؟®ه¯؛مپ«مپ„مپںمپ¨مپ„مپ†مپŒم€پé‚ھ見مپ®مپںم‚پè؟½و”¾مپ•م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚

- و–‡è¦³ï¼ˆ1278-1357)ï¼ڑçœں言ه®—هƒ§م€‚é†چé†گه¯؛ه؛§ن¸»م€‚ç«‹ه·وµپمپ®ه¤§وˆگ者م€‚و±ه¯؛長者و³•ه‹™م€‚

- وپ’هٹ©و³•è¦ھçژ‹ï¼ˆ1288-1310)ï¼ڑه¾Œو·±èچ‰ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ه††و؛€é™¢é–€è·،م€‚هœ’هںژه¯؛é•·هگڈم€‚

- ه°ٹ胤و³•è¦ھçژ‹ï¼ˆ1306-1359)1334-ï¼ڑه¾Œن¼ڈ見ه¤©çڑ‡çڑ‡هگم€‚ن¸‰هچƒé™¢é–€è·،م€‚ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚

- ه¯›و¬½و³•è¦ھçژ‹ï¼ˆ1514-1563)ï¼ڑè²و•¦è¦ھçژ‹çژ‹هگم€‚ه‹§ن؟®ه¯؛é–€è·،م€‚

و´ن»£ن½ڈèپ·ï¼ˆè؟‘çڈ¾ن»£ï¼‰

- 独立ن»¥é™چمپ¯ه’Œه®—ç®،é•·م‚’ه…¼مپم‚‹م€‚

| ن¸–و•° | هگچ | ç”ںو²،ه¹´ | هœ¨èپ·ه¹´ | ç•¥و´ |

|---|---|---|---|---|

| (و¨ھه±±و€§é †ï¼‰ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1875-1876 | 1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)4وœˆمپ‹م‚‰1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)1وœˆé ƒمپ¾مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚و´و¾ه®ںوˆ’مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ن½ڈèپ·هœ¨èپ·م‚’هگ¦ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹م€‚ | |

| (éکھن¸ٹه؛·é †ï¼‰ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1876-1877 | 1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)1وœˆé ƒمپ‹م‚‰ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚و´و¾ه®ںوˆ’مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ن½ڈèپ·هœ¨èپ·م‚’هگ¦ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹م€‚ | |

| 94 | و´و¾ه®ںوˆ’ | 1800-1882 | 1877-1882 | è¶ٹن¸ه›½ç ؛و³¢éƒ،ن½گé‡ژه‡؛è؛«م€‚1800ه¹´(ه¯›و”؟12ه¹´)ç”ںم€‚ن؟—ه§“مپ¯وœ‰و²¢م€‚و¯”هڈ،ه±±ه»¶وڑ¦ه¯؛è¥؟ه،”金ه…‰é™¢ن؛®ç…§مپ«ه¸«ن؛‹م€‚مپ®مپ،و™؛ç©چ院ه¦ه¯®مپ§ه€¶èˆژه”¯èکم‚’ه¦مپ¶م€‚金ه³°ه±±ه¯؛مپ§ç¦…観و³•م‚’ه¦مپ³م€پç´€ن¼ٹه›½ه¤©ه·م‚’経مپ¦é‡‘ه‰›ه±±مپ§و–é£ںمپ—مپ¦éœٹن½چم‚’ه¾—مپںم€‚ه°¾ه¼µé•·و „ه¯؛è±ھو½®مپ«ه¸«ن؛‹مپ—م€پ1835ه¹´(ه¤©ن؟6ه¹´)10وœˆم€پé•·و „ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚è—©ن¸»مپ®ه¸°ن¾م‚’ه¾—مپںم€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)3وœˆو•™ه°ژèپ·ه¤§è¬›ç¾©م€‚12وœˆو¨©ن¸و•™و£م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)3وœˆ9و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚組織و”¹é©م‚’ه®ںè،Œمپ™م‚‹م€‚12وœˆو¨©ه¤§و•™و£م€‚1882ه¹´(وکژو²»15ه¹´)3وœˆ15و—¥و»هژ»م€‚ن؛®éک؟م€‚ه‰›و„ڑم€‚ |

| 95 | 赤و¾ه…‰وک | 1819-1895 | 1886-? | ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»233ن¸–م€‚1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)مپ‹م‚‰1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)مپ¾مپ§ه¤©هڈ°ه®—ç®،é•·م€‚1886ه¹´(وکژو²»19ه¹´)2وœˆ19و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚16م‚«وœˆو»هœ¨م€‚1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)8وœˆ15و—¥و»هژ»م€‚ |

| 96 | هگ‰ç”°و؛گه؟œ | 1849-1927 | 1889-1927 | ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»242ن¸–مƒ»245ن¸–م€‚و„›çں¥çœŒوک¥و—¥ن؛•ه¸‚ه‡؛è؛«م€‚1849ه¹´(هک‰و°¸2ه¹´)ç”ںم€‚1860ه¹´(ن¸‡ه»¶1ه¹´)هœ°ه…ƒمپ®é¾چو³‰ه¯؛مپ«ه…¥م‚‹م€‚ه¯†è”µé™¢ن½ڈèپ·م€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)8وœˆ1و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ه‰¯ن½ڈèپ·ï¼ˆن¸€ç¯€مپ«مپ“مپ®ه¹´مپ«ن½ڈèپ·مپ«ه°±ن»»ï¼‰م€‚1889ه¹´(وکژو²»22ه¹´)2وœˆ26و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1903ه¹´(وکژو²»36ه¹´)11وœˆ2و—¥مپ‹م‚‰ç؟Œه¹´10وœˆ19و—¥مپ¾مپ§م€په¤©هڈ°ه؛§ن¸»م€‚1918ه¹´(ه¤§و£7ه¹´)4وœˆ24و—¥م€په†چمپ³ه¤©هڈ°ه؛§ن¸»مپ¨مپھم‚‹م€‚1927ه¹´(وکه’Œ2ه¹´)7وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚79و³م€‚و…ˆوک¯ه؟ƒé™¢مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 97 | ه،ڑهژںه¤§ه؟œ | 1863-1931 | 1927-1931 | و„›çں¥çœŒه°ڈ牧ç”؛ه‡؛è؛«م€‚1863ه¹´(و–‡ن¹…3ه¹´)ç”ںم€‚ه¤§éکھه¤§ه¨په¾³ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚ن¸‰هچƒé™¢é–€è·،م€‚1927ه¹´(وکه’Œ2ه¹´)11وœˆ10و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)10وœˆ3و—¥و»هژ»م€‚69و³م€‚ |

| 98 | وœ¨ن¸‹ه¯‚ه–„ | 1876-1942 | 1932-1942 | ç¦ڈن؛•çœŒه‡؛è؛«م€‚1876ه¹´(وکژو²»9ه¹´)12وœˆç”ںم€‚و‘ç”°ه¯‚é †مپ«ه¸«ن؛‹م€‚ه¤©هڈ°ه®—ه¤§ه¦هچ’م€‚ه®—و©ںé،§ه•ڈم€‚1914ه¹´(ه¤§و£3ه¹´)ه¤©هڈ°ه®—ه؛¶ه‹™éƒ¨é•·م€‚ه®—ن¼ڑè°ه“،م€‚ه®—ن¼ڑè°é•·م€‚1932ه¹´(وکه’Œ7ه¹´)2وœˆه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1932ه¹´(وکه’Œ7ه¹´)ن؛¬éƒ½مƒ»و–¹ه؛ƒه¯؛ن½ڈèپ·ه…¼ن؛Œه°ٹ院ن½ڈèپ·م€‚1932ه¹´(وکه’Œ7ه¹´)ه¤©هڈ°ه®—ç·ڈه‹™م€‚1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)وˆ¸و´¥èھ¬و³•م€‚1942ه¹´(وکه’Œ17ه¹´)7وœˆ23و—¥و»هژ»م€‚67و³م€‚ |

| 99 | و¦è—¤èˆœه؟œ | 1871-1943 | 1942-1943 | ه¤©هڈ°ه®—ه®—ه‹™ç·ڈé•·م€‚1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)ç”ںم€‚وک¥و—¥ن؛•é«ک蔵ه¯؛مپ®ه‡؛è؛«م€‚و¯”هڈ،ه±±ه°‚ن؟®é™¢هچ’م€‚10ن»£مپ§é«ک蔵ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1917ه¹´(ه¤§و£6ه¹´)ه››ه¤©çژ‹ه¯؛مپ«ه…¥م‚‹م€‚1938ه¹´(وکه’Œ13ه¹´)3وœˆ5و—¥م€په®—و´¾ç·ڈه‹™م€‚ه®—و´¾ç¤¾ن¼ڑ部長م€‚1942ه¹´(وکه’Œ17ه¹´)10وœˆ20و—¥ï¼ˆ9وœˆ19و—¥مپ¨م‚‚)م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)3وœˆ2و—¥و»هژ»م€‚و…ˆه‰›ه؟ƒé™¢مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 100 | ç”°و‘ه¾³وµ· | 1873-1951 | 1943-1951 | هˆن»£ه’Œه®—ç®،é•·م€‚è‡ھهٹمپ¯ه»¶وڑ¦ه¯؛ه»¶ه‘½é™¢م€‚é’蓮院門è·،م€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)4وœˆ30و—¥م€پ特ه‘½مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·مپ«ه°±ن»»م€‚وˆ¦ه¾Œم€په¤§éکھé–ه›½éœٹه ´ç¶وŒپن¼ڑم‚’è¨ç«‹م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)1وœˆ21و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛独立ه®£è¨€م‚’ه‡؛مپ—ه¤©هڈ°ه®—م‚’離脱م€‚1949ه¹´(وکه’Œ24ه¹´)12وœˆ12و—¥م€په’Œه®—م‚’è¨ç«‹مپ—مپ¦هˆن»£ç®،é•·م€‚1951ه¹´(وکه’Œ26ه¹´)1وœˆ9و—¥و»هژ»م€‚79و³م€‚و…ˆه¯°ه؟ƒé™¢مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 101 | ه‡؛هڈ£ه¸¸é † | 1900-1994 | 1951-1983 | ه’Œه®—ç®،é•·2ن»£م€‚و„›çں¥çœŒçں¥ه¤ڑéƒ،و¦è±ٹç”؛ه‡؛è؛«م€‚1900ه¹´(وکژو²»33ه¹´)ç”ںم€‚1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)ه››ه¤©çژ‹ه¯؛و±ه…‰é™¢مپ«ه…¥ه¯؛م€‚1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)ن؛¬éƒ½ه¸ه›½ه¤§ه¦و–‡ه¦éƒ¨ه“²ه¦ç§‘هچ’م€‚1927ه¹´(وکه’Œ2ه¹´)ه››ه¤©çژ‹ه¯؛هں·ن؛‹م€‚1930ه¹´(وکه’Œ5ه¹´)و¯”هڈ،ه±±ه°‚ن؟®ه¦é™¢هچ’م€‚1951ه¹´(وکه’Œ26ه¹´)2وœˆ15و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·مƒ»ه’Œه®—ç®،é•·مپ«ه°±ن»»م€‚1983ه¹´(وکه’Œ58ه¹´)12وœˆ8و—¥é€€ن»»م€‚1994ه¹´(ه¹³وˆگ6ه¹´)3وœˆ3و—¥و»هژ»م€‚و…ˆه…‰ه؟ƒé™¢مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 102 | ه¥¥ç”°و…ˆه؟œ | 1898-1988 | 1983-1987 | ه’Œه®—ç®،é•·3ن»£م€‚1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)ç”ںم€‚1983ه¹´(وکه’Œ58ه¹´)12وœˆ8و—¥مپ‹م‚‰1987ه¹´(وکه’Œ62ه¹´)1وœˆ31و—¥مپ¾مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·مƒ»ه’Œه®—ç®،é•·م€‚1988ه¹´(وکه’Œ63ه¹´)6وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚79و³م€‚ç„،é‡ڈه…‰ه¯؟ه؟ƒé™¢مپ¨هڈ·مپ™م€‚ |

| 103 | ه،ڑهژںه¾³ه؟œ | 1907-1990 | 1987-1987 | ه’Œه®—ç®،é•·4ن»£م€‚é³¥هڈ–県ه€‰هگ‰ه¸‚ه‡؛è؛«م€‚ه،ڑهژںه¤§ه؟œمپ«ه¸«ن؛‹م€‚هگ‰ç¥¥é™¢ن½ڈèپ·م€‚1987ه¹´(وکه’Œ62ه¹´)1وœˆ31و—¥مپ‹م‚‰2وœˆ7و—¥مپ¾مپ§ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·مƒ»ه’Œه®—ç®،é•·م€‚ |

| 104 | و§‡ه ´ه¼کوک | ?-1996 | 1987-? | ه’Œه®—ç®،é•·5ن»£م€‚1987ه¹´(وکه’Œ62ه¹´)2وœˆ7و—¥م€په››ه¤©çژ‹ه¯؛ن½ڈèپ·مƒ»ه’Œه®—ç®،é•·م€‚1996ه¹´(ه¹³وˆگ8ه¹´)7وœˆ29و—¥و»هژ»م€‚73و³م€‚ |

| 105 | 瀧藤ه°ٹو•™ | 1922-2010 | 1990-1994 | ه’Œه®—ç®،é•·6ن»£م€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛çœںه…‰é™¢مپ®ه‡؛è؛«م€‚1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)ç”ںم€‚و±ن؛¬ه¤§ه¦هچ°ه؛¦ه“²ه¦ç§‘هچ’م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)ه»¶وڑ¦ه¯؛ه¤§ن»™é™¢ن½ڈèپ·م€‚1990ه¹´(ه¹³وˆگ2ه¹´)ه››ه¤©çژ‹ه¯؛貫ن¸»مپ«ه°±ن»»م€‚2010ه¹´(ه¹³وˆگ22ه¹´)12وœˆ8و—¥و»هژ»م€‚88و³م€‚ |

| 106 | هٹ è—¤و؛–éپ“ | ?-2002 | 1994?-1997? | ه’Œه®—ç®،é•·7ن»£م€‚2002ه¹´(ه¹³وˆگ14ه¹´)و»هژ»م€‚ |

| 107 | و£®ç”°ç¦…وœ— | 1923-2015 | 1997?-2000 | ه’Œه®—ç®،é•·8ن»£م€‚è‡ھهٹمپ¯ن¸ن¹‹é™¢م€‚é³¥هڈ–ه‡؛è؛«م€‚1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)ç”ںم€‚ه››ه¤©çژ‹ه¯؛ه›½éڑ›ن»ڈو•™ه¤§ه¦ه¦é•·م€‚2015ه¹´(ه¹³وˆگ27ه¹´)1وœˆ14و—¥و»هژ»م€‚91و³م€‚ |