|

م‚ˆمپ†مپ“مپم€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈمپ¸م€‚مپںمپ مپ„مپ¾è©¦é¨“éپ‹ç”¨ن¸مپ§مپ™م€‚ |

çں¥وپ©é™¢

ه‡؛ه…¸ï¼ڑه®‰è—¤ه¸Œç« è‘—م€ژç¥و®؟ه¤§è¦³م€ڈ(2011-) وœ€çµ‚و›´و–°ï¼ڑ2024ه¹´1وœˆ12و—¥ (金)

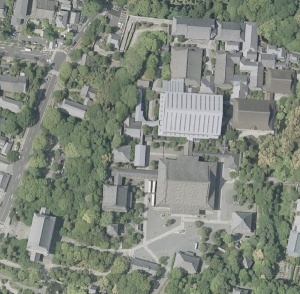

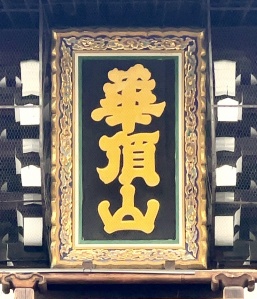

çں¥وپ©é™¢ï¼ˆمپ،مپٹم‚“مپ„م‚“)مپ¯م€پن؛¬éƒ½ه؛œن؛¬éƒ½ه¸‚و±ه±±هŒ؛و—ن¸‹ç”؛مپ«مپ‚م‚‹وµ„هœںه®—مپ®وœ¬ه±±ه¯؛院م€‚وµ„هœںه®—çں¥وپ©é™¢و´¾مپ®ç·ڈوœ¬ه±±م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯و³•ç„¶م€‚و³•ç„¶مپ®èچ‰ه؛µè·،مپ§مپ‚م‚ٹهˆè‘¬هœ°مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰وµ„هœںه®—هگ„و´¾مپ®ن¸مپ§وœ€م‚‚é‡چè¦پمپھه¯؛院مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚و”¹è‘¬مپ•م‚Œمپںç²ںç”ںه…‰وکژه¯؛مپ‹م‚‰مپ®هˆ†éھ¨م‚’هڈژم‚پمپںه¢“و‰€مپŒمپ‚م‚‹م€‚ه±±هڈ·مپ¯èڈ¯é ‚ه±±م€‚çں¥وپ©é™¢é–¢é€£و—§è·،م‚‚هڈ‚ç…§م€‚و³•ç„¶ن¸ٹن؛؛ن؛Œهچپن؛”éœٹه ´م€‚(هڈ‚考ï¼ڑهگŒهگچه¯؛院çں¥وپ©ه¯؛_(هگŒهگچ))

ç›®و¬، |

و´هڈ²

èµ·و؛گ

1228ه¹´مپ«مپ¯ه؟Œو—¥و³•è¦پمپ®م€Œçں¥وپ©è¬›م€چمپŒه–¶مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨مپŒهگŒه¹´8وœˆ11و—¥éٹکمپ®م€ژçں¥وپ©è¬›ç§پè¨کم€ڈ(و±ه¯؛ه®èڈ©وڈگ院蔵)مپ«م‚ˆمپ£مپ¦هˆ†مپ‹م‚‹م€‚ و³•ç„¶مپŒ30ه¹´é–“و‹ 点مپ«مپ—مپںهگ‰و°´مپ®èچ‰ه؛µمپŒèµ·و؛گم€‚

وˆگç«‹

و؛گو™؛مپŒو–‡وڑ¦ه…ƒه¹´ï¼ˆ1234)ه¾©èˆˆم€‚ه››و،ه¤©çڑ‡مپ®ه‹…مپ§èڈ¯é ‚ه±±ه¤§è°·ه¯؛çں¥وپ©و•™é™¢مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚

ن¸ن¸–

وˆ¦ه›½و™‚ن»£مپ«مپ¯çں¥وپ©ه¯؛مپ¨وœ¬وœ«م‚’ن؛‰مپ£مپںم€‚

è؟‘ن¸–

1575ه¹´9وœˆ25و—¥م€پو£è¦ھç”؛ه¤©çڑ‡مپ‹م‚‰é¦™è،£ç¶¸و—¨مپ®هں·ه¥ڈو¨©م‚’ه¾—مپ¦وœ¬ه±±مپ¨مپ—مپ¦مپ®هœ°ن½چم‚’ç¢؛ç«‹م€‚ و…¶é•·8ه¹´ï¼ˆ1603)ه¾³ه·ه®¶ه؛·مپŒ700çں³م‚’ه¯„進م€‚ هگŒه¹´مپ‹م‚‰ه¹•ه؛œمپ«م‚ˆم‚ٹه¤§è¦ڈو¨،مپھé€ ه–¶م€‚çڈ¾هœ¨مپ®ن¼½è—چمپ®هں؛ç¤ژمپŒمپ§مپچمپںم€‚ن¸ن¸–م€پو±ه±±مپ«مپ¯ه¸¸هœ¨ه…‰é™¢مپ¨مپ„مپ†è‡¨و¸ˆه®—ه¯؛院مپŒمپ‚مپ£مپںمپŒم€په؟œن»پمپ®ن¹±مپ§ç„¼ه¤±م€‚è·،هœ°مپ¯çں¥وپ©é™¢مپ«ن½µهگˆمپ•م‚Œمپںم€‚ن؛¬éƒ½مƒ»ç™½و¯«ه¯؛م‚‚مپ‚مپ£مپںمپŒم€پو…¶é•·مپ®é€ ه–¶مپ®مپںم‚پ移転مپ•مپ›م‚‰م‚Œمپںم€‚è¦ھé¸مپ®ه¢“م‚‚éپ·مپ•م‚Œمپںم€‚ و…¶é•·12ه¹´م€پé–€è·،مپ¨مپھم‚ٹم€پو…¶é•·15ه¹´مپ«ç«£ه·¥م€‚ ه…ƒه’Œه…ƒه¹´م€پé–€è·،é کمپ¨مپ—مپ¦1040çں³مپŒه¯„進مپ•م‚Œمپںم€‚

ه¯›و°¸10ه¹´ï¼ˆ1633)ه¤§çپ«مپ§ç„¼ه¤±م€‚18ه¹´مپ¾مپ§مپ«ن¸»è¦پن¼½è—چمپŒه†چه»؛مپ•م‚Œمپںم€‚

و£ه¾³ه…ƒه¹´ï¼ˆ1711)م€پو³•ç„¶500ه›ه؟ŒمپŒه‹…ن¼ڑمپ¨مپ—مپ¦è،Œم‚ڈم‚Œمپںم€‚

è؟‘çڈ¾ن»£

1947ه¹´م€پ離脱مپ—مپ¦وœ¬و´¾وµ„هœںه®—م‚’è¨ç«‹ï¼ˆمپ®مپ،وµ„هœںه®—وœ¬و´¾مپ¨و”¹ç§°ï¼‰م€‚ 1961ه¹´م€پوµ„هœںه®—وœ¬و´¾مپ¨وµ„هœںه®—(و±ن؛¬ï¼‰مپŒهگˆن½µم€‚

ن¼½è—چ

- ن¸»مپ«م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈمپ«م‚ˆم‚‹م€‚

| هگچ称 | م‚¨مƒھم‚¢ | وœ¬ه°ٹمپھمپ© | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|

ه¾،ه½±ه ‚

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | و³•ç„¶ | وœ¬ه°ٹمپ¯و³•ç„¶م€‚1633ه¹´(ه¯›و°¸10ه¹´)مپ‹م‚‰1639ه¹´(ه¯›و°¸16ه¹´)مپ«مپ‹مپ‘مپ¦ه†چه»؛م€‚هچ—é¢مپ™م‚‹م€‚و³•ç„¶هƒڈمپ¯و³•ç„¶è‡ھن½œمپ¨مپ•م‚Œم€په‹…ن؟®ه¾،ن¼مپ«è¨کè؟°مپŒمپ‚م‚‹هƒڈمپمپ®م‚‚مپ®مپ مپ¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚و³•ç„¶م‚’ç´چم‚پمپںه®®و®؟هژ¨هگمپ®م€Œه¾Œمپ®ن¸،وˆ¸م€چمپ«مپ¯ç«¥هگمپŒوڈڈمپ‹م‚Œم€پهٹ 茂وکژç¥مپ¨و¯کو²™é–€ه¤©مپ®هŒ–è؛«مپ مپ¨مپ„مپ†[1]م€‚è¥؟脇ه£‡مپ«مپ¯ه†…هپ´مپ‹م‚‰م€په¾³ه·ه®¶ه؛·هƒڈ(وںه¸¯هگهƒڈم€‚ه؛·çŒ¶ن½œï¼‰م€پن¼é€ڑ院هƒڈ(絵هƒڈم€‚وœ¨هƒڈمپ¨م‚‚)م€په¾³ه·ç§€ه؟ هƒڈ(وںه¸¯هگهƒڈم€‚ه؛·çŒ¶ن½œï¼‰م‚’祀م‚‹م€‚ه®¶ه؛·مپ®ن½چ牌م€پو³•ç„¶ن¸،è¦ھمپ®ن½چ牌م€پن¹é‡چه…«è§’مپ®èˆژهˆ©ه،”م€پçƒڈو¢و²™و‘©وکژçژ‹م‚‚祀م‚‹مپ¨م‚‚مپ„مپ†[2]م€‚و±è„‡وھ€مپ«مپ¯ه†…هپ´مپ‹م‚‰32ن¸–雄èھ‰éœٹه·Œم€پ29ن¸–و؛€èھ‰ه°ٹç…§م€پéک؟ه¼¥é™€ن¸‰ه°ٹ(و³•ç„¶مپ®è‡¨çµ‚مپ®éڑ›مپ®è·وŒپمپ®ن»ڈمپ¨مپ„مپ†م€‚ه¯›هچ°ن½œم€‚)م€په–„ه°ژم€پ25ن¸–超èھ‰هک牛م€پو´ن»£ن½ڈèپ·ن½چ牌م‚’祀م‚‹ï¼ˆم€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈم€ژçں¥وپ©é™¢ç‰©èھم€ڈمپ§مپ¯و؛گو™؛مپ¨ه¼پé•·م‚‚)م€‚é–“هڈ£45mم€‚ه¥¥è،Œ35mم€‚ه¤§و£ه¤©çڑ‡ه®¸ç†ه‹…é،چم€Œوکژç…§م€چمپŒوژ²مپ’م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚وœ¬ه ‚م€په¤§و®؟مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚ |

éک؟ه¼¥é™€ه ‚

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥م€‚ن¸ˆه…هƒڈم€‚و±é¢مپ™م‚‹م€‚ن»ڈو®؟مپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚و–‡وڑ¦ه¹´é–“م€پو؛گو™؛مپŒçں¥وپ©é™¢م‚’èµ·مپ“مپ—مپںو™‚مپ«éک؟ه¼¥é™€ه ‚م‚‚ه»؛ç«‹مپ•م‚Œمپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ®ه‹¢è‡³ه ‚éگکو¥¼مپ®ه ´و‰€مپ«مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†[3]م€‚و°¸و£çپ«çپ½مپ§ç„¼ه¤±ه¾Œم€پ1517ه¹´(و°¸و£14ه¹´)12وœˆم€پو±ç¦ڈه¯؛ه¢ƒه†…مپ®ن¸‡ه¯؟ه¯؛ن¼½è—چم‚’移築مپ—مپ¦éک؟ه¼¥é™€ه ‚مپ¨مپ—مپںم€‚1710ه¹´(ه®و°¸7ه¹´)9وœˆ25و—¥م€پçڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»ç¯‰م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)10وœˆم€پè€پوœ½هŒ–مپ«م‚ˆم‚ٹ解ن½“م€‚1879ه¹´(وکژو²»12ه¹´)4وœˆمپ«ه†چه»؛ن؛‹ه‹™و‰€م‚’è¨ç½®مپ—م€پ1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)مپ‹م‚‰وœ¬و ¼هŒ–م€‚1903ه¹´(وکژو²»36ه¹´)مپ«èµ·ه·¥مپ—مپ¦1910ه¹´(وکژو²»43ه¹´)4وœˆمپ«ه†چه»؛èگ½و…¶مپ—مپںم€‚ç·ڈه·¥è²»42ن¸‡ه††م€‚وœ¬ه°ٹمپ®éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥هƒڈمپ¯ç™¾و¸ˆه¯؛مپ®و—§ن»ڈمپ¨ن¼مپˆم‚‹م€‚ن»پé–€èڈ©è–©ن½œمپ®9ه°؛4ه¯¸مپ®هگهƒڈمپ مپ£مپںم€‚çں³و¸…و°´ه…«ه¹،ه®®هچ—ن¸‰وک§ه ‚مپ«ç§»مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒم€پ被çپ½مپ—مپ¦é¢éƒ¨مپ®مپ؟و®‹مپ£مپںم€‚ه®و°¸ه¹´é–“م€پو³•ç„¶é™¢ه؟چمƒپمƒ§م‚¦مپŒمپ“م‚Œم‚’ه…¥و‰‹مپ—مپ¦و³•ç„¶é™¢مپ®ه®ه؛«مپ«ç´چم‚پمپ¦مپ„مپںمپŒم€پ1760ه¹´(ه®وڑ¦10ه¹´)مپ«çں¥وپ©é™¢é؛—èھ‰مپ«ه¯„進م€‚ن»ڈه¸«ç”°ن¸ه؛·و•™مپŒèƒ´ن½“م‚’هˆ¶ن½œمپ—مپ¦éک؟ه¼¥é™€ه ‚مپ®وœ¬ه°ٹمپ¨مپ—مپںم€‚1910ه¹´(وکژو²»43ه¹´)ه†چه»؛مپ«مپ‚مپںم‚ٹم€پ金箔م‚’و–°مپںمپ«مپ—مپںم€‚ه¾Œه¥ˆè‰¯ه¤©çڑ‡ç†مپ®ه‹…é،چم€Œه¤§è°·ه¯؛م€چم‚’وژ²مپ’م‚‹م€‚ |

経蔵

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ه‚…ه¤§ه£« | 1621ه¹´(ه…ƒه’Œ7ه¹´)م€په¾³ه·ç§€ه؟ مپ®ه»؛ç«‹م€‚ه®‹ن»£é–‹ه…ƒه¯؛版ه¤§è”µçµŒم‚’ç´چم‚پم‚‹م€‚ه‚…ه¤§ه£«مƒ»و™®è³¢مƒ»و™®وˆگ(ه؛·çŒ¶ن½œï¼‰م‚’祀م‚‹م€‚ |

ه†™çµŒه،”

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ||

ه®ن»ڈو®؟

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ¨ه››ه¤©çژ‹م€‚1992ه¹´(ه¹³وˆگ4ه¹´)ه»؛ç«‹م€‚مƒمƒƒم‚«مƒ¼ه¼ڈمپ®ç´چéھ¨ه ‚م€‚ |

ç´چéھ¨ه ‚

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ن¸‰ه°ٹمپ¨ن؛Œهچپن؛”èڈ©è–©م€‚ه–„ه°ژ1250ه¹´éپ ه؟Œè¨که؟µمپ§1930ه¹´(وکه’Œ5ه¹´)مپ«ه»؛ç«‹م€‚ه¤§éکھمپ®ه°ڈè¥؟ن¹…ه…µè،›م€په°ڈè¥؟هگ‰و „هگمپŒç™؛é،کم€‚ن؛¬éƒ½ه؛œوٹ€ه¸«مپ®éکھ谷良ن¹‹é€²مپŒè¨è¨ˆم€‚و£ںو¢پمپ¯ن¸‰و—çں³و¾م€‚و–¹ه½¢é€ م€‚وœ¬ç“¦è‘؛مپچم€‚هœ°ن¸‹مپ®çژ„ه®¤مپ«ه…¨ه›½ن؟،ه¾’مپ®éپ؛éھ¨م‚’ç´چم‚پم‚‹م€‚ |

ن؛”è¼ھه،”

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ه؟چو€§مپ‹ | ن؛¬éƒ½مƒ»ç™½و¯«ه¯؛مپ®éپ؛物م€‚ه؟چو€§مپ®ه¢“ه،”مپ¨مپ„مپ†èھ¬مپŒمپ‚م‚‹م€‚ç„،éٹکم€‚é«کمپ•2.7mم€‚ه؟Œوکژه،”مپ¨م‚‚م€‚ |

ه¤ڑه®ه،”

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن¸چ詳 | 1959ه¹´(وکه’Œ34ه¹´)ه»؛ç«‹م€‚و£ه¼ڈهگچ称مپ¯م€Œن¸ƒç™¾ن؛”هچپن¸‡éœٹه،”م€چم€‚م€Œéœٹه،”م€چمپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚م€Œو–°ç´چéھ¨ه ‚م€چمپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ |

ه¤§éگکو¥¼

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | 1678ه¹´(ه»¶ه®6ه¹´)12وœˆ5و—¥é€ ه–¶م€‚1636ه¹´(ه¯›و°¸13ه¹´)9وœˆé‹³é€ م€‚و±ه¤§ه¯؛ه¤§éگکو¥¼مپ«é،ن¼¼مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚ | |

ن؛¤é€ڑçپ½ه®³è€…و…°éœٹه،”

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ||

و®‰é›£ه؟ ه£«ن¹‹ه¢“

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | م€Œو…¶ه؟œوˆٹè¾°ن»²ç§‹م€چ(1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)8وœˆï¼‰éٹکم€‚ه¦ه¤©مپ®éٹکو–‡مپŒمپ‚م‚‹م€‚è؟½و‚¼ه¯¾è±،مپ¨مپ—مپ¦ه€‹ن؛؛هگچمپ¯مپھمپ„م€‚ | |

و³°ه¹³ن؛

| ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ن¼‘و†©و‰€م€‚1853ه¹´(هک‰و°¸6ه¹´)é€ ه–¶م€‚1943ه¹´(وکه’Œ18ه¹´)12وœˆ18و—¥ç„¼ه¤±[4]م€‚ه†چه»؛م€‚ | |

| è،Œèھ،ه،” | ه¾،ه½±ه ‚ه‘¨è¾؛ | ç¦ڈç”°è،Œèھ، | ç¦ڈç”°è،Œèھ،مپ®ه،”م€‚éٹ…هƒڈم€‚1888ه¹´(وکژو²»21ه¹´)2وœˆ15و—¥ه»؛ç«‹م€‚ |

ه¾،ه»ں

| ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | و³•ç„¶ | و³•ç„¶ه¢“م€‚ه»ںه†…مپ«مپ‚م‚‹ن؛”è¼ھه،”م€‚وœ€هˆمپ«مپ“مپ“مپ«è‘¬م‚‰م‚ŒمپںمپŒم€پ1227ه¹´(ه®‰è²1ه¹´)مپ®هک‰ç¦„و³•é›£مپ§ç²ںç”ںé‡ژمپ§çپ«è‘¬مپ—مپ¦هˆ†éھ¨م€‚و؛گو™؛مپŒ1234ه¹´(و–‡وڑ¦1ه¹´)مپمپ®éپ؛éھ¨م‚’وœ±مپ®ه”گو«ƒمپ«مپٹمپ•م‚پمپ¦ه®ه،”مپ«ه®‰ç½®مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1613ه¹´(و…¶é•·18ه¹´)م€پهœںوµ¦هںژن¸»و¾ه¹³ن؟،ن¸€مپ®ه¯„進مپ§ه»ںم‚’و”¹ç¯‰م€‚1710ه¹´(ه®و°¸7ه¹´)11وœˆ25و—¥مپ«ن؟®ه¾©مپ—و‹ه ‚م‚’ه»؛ç«‹مپ—مپںم€‚1774ه¹´(ه®‰و°¸3ه¹´)م€پ1836ه¹´(ه¤©ن؟7ه¹´)م€پ1892ه¹´(وکژو²»25ه¹´)م€پ1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)مپ«ن؟®ه¾©م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ه®¤وˆ¸هڈ°é¢¨مپ§è¢«çپ½مپ™م‚‹مپŒم€پ1937ه¹´(وکه’Œ12ه¹´)ن؟®ه¾©م€‚éٹ…製مپ®و‰‹و°´é‰¢مپ¯و³•ç„¶é™¢ه؟چمƒپمƒ§م‚¦مپ®ه¯„進م€‚ه¾،ه½±ه ‚مپ‹م‚‰ه¾،ه»ںمپ¾مپ§مپ®çں³و®µمپ¯é…’ن؛•ه·¦è،›é–€ه°‰مپ®ه¯„進م€‚و¨™çں³مپ¯1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)ه†…è—¤و؛گن¸‰éƒژمپ®ه¯„進م€‚ه»ںه‰چمپ®و•·çں³مپ¯1905ه¹´(وکژو²»38ه¹´)ن؛•ن¸ٹç›´ن¸ƒمپ®ه¯„進م€‚賜蓮ه ‚مپ¨م‚‚م€‚ |

ه‹¢è‡³ه ‚

| ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | ه‹¢è‡³èڈ©è–© | وœ¬ه°ٹمپ¯ه‹¢è‡³èڈ©è–©م€‚ه‹¢è‡³èڈ©è–©مپ¯و؛گن؟،ن½œمپ¨مپ„مپ†م€‚و±ه£‡مپ«مپ¯çژ„èھ‰مپŒه¥‰ه®‰مپ—مپںéک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپŒمپ‚م‚ٹم€پè¥؟ه£‡مپ«مپ¯ه–„ه°ژهƒڈم‚’祀م‚‹م€‚1718ه¹´(ن؛«ن؟3ه¹´)م€پ1530ه¹´(ن؛«ç¦„3ه¹´)ه†چه»؛مپ®ه¾،ه½±ه ‚م‚’移築مپ—مپ¦ه‹¢è‡³ه ‚مپ¨مپ—مپںم€‚ه…¥و¯چه±‹é€ م‚ٹوœ¬ç“¦è‘؛مپچم€‚çں¥وپ©é™¢مپ§çڈ¾هکوœ€هڈ¤مپ®ه»؛é€ ç‰©م€‚1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)ن؟®ه¾©م€‚ن¼ه¾Œه¥ˆè‰¯ه¤©çڑ‡ç†م€Œçں¥وپ©و•™é™¢م€چمپ®é،چم‚’وژ²مپ’م‚‹م€‚1690ه¹´(ه…ƒç¦„3ه¹´)مپ®ن¸€ن¸‡و—¥ه›هگ‘م‚„1718ه¹´(ن؛«ن؟3ه¹´)مپ®ن؛Œن¸‡و—¥ه›هگ‘مپھمپ©ن¸چو–ه؟µن»ڈمپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپںم€‚وœ¬هœ°ه ‚مپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)8وœˆم€پن»که±مپ®ه؛«è£ڈم‚’و”¹ç¯‰م€‚ه؛«è£ڈمپ¯و±è،†ه¯®مپ¨è¥؟è،†ه¯®مپ«هˆ†مپ‹م‚Œم‚‹م€‚1759ه¹´(ه®وڑ¦9ه¹´)وµ„çگ³é™¢ه®®هگ‰هگه†…è¦ھçژ‹مپ®ه¾،و®؟م‚’移築مپ—مپںه±±ن؛مپŒمپ‚م‚ٹم€په®¢و®؟مپ¨مپ—مپ¦ن½؟م‚ڈم‚Œمپںم€‚ |

| ن½چ牌ه ‚ | ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | هœ°è”µèڈ©è–© | ه‹¢è‡³ه ‚مپ®è„‡مپ«مپ‚م‚‹م€‚وœ¬ه°ٹمپ¯هœ°è”µèڈ©è–©م€‚ |

| è“®èڈ¯è”µ | ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | ه»ںهڈ‚éپ“مپ«ه‚چم‚‰مپ«مپ‚م‚‹م€‚1879ه¹´(وکژو²»12ه¹´)9وœˆمپ‹م‚‰وکه’Œهˆوœںé ƒمپ¾مپ§ç´چéھ¨ه ‚مپ¨مپ—مپ¦ن½؟م‚ڈم‚Œمپںم€‚ | |

| ه‹¢è‡³ه ‚éگکو¥¼ | ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | 1530ه¹´(ن؛«ç¦„3ه¹´)4وœˆمپ®ه†چه»؛م€‚1671ه¹´(ه¯›و–‡11ه¹´)م€پ1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)مپ«ن؟®ه¾©م€‚و¢µéگکمپ¯1517ه¹´(و°¸و£14ه¹´)مپ«é‹³é€ مپ§1711ه¹´(و£ه¾³1ه¹´)مپ«و”¹é‹³م€‚ | |

ه½±هگ‘çں³

| ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | 賀茂وکژç¥ | و³•ç„¶مپ®è‡¨çµ‚مپ®مپ¨مپچمپ«è³€èŒ‚ه¤§وکژç¥مپŒه‡؛çڈ¾مپ—مپںم€‚ |

| 紫雲و°´ | ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | ه‹¢è‡³ه ‚و±هچ—مپ®ه´–ن¸‹مپ«مپ‚م‚‹م€‚و³•ç„¶مپŒه…¥ه¯‚مپ®و™‚مپ«çڈ¾م‚Œمپں紫雲مپŒمپ“مپ®و°´مپ«ه®؟مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚مپ‚م‚‹مپ„مپ¯1322ه¹´(ه…ƒن؛¨2ه¹´)1وœˆ25و—¥م€پن؛†وپµمپŒو³•ç„¶èھ燈録م‚’ه¥‰ç´چمپ™م‚‹و™‚مپ«ç´«é›²مپŒمپںمپھمپ³مپچم€په…‰مپŒمپ“مپ®و± مپ«وک مپ£مپںمپ¨م‚‚مپ„مپ†[5]م€‚紫雲çں³مپŒمپ‚م‚‹م€‚ | |

| و؟،é«ھه¤§وکژç¥ | ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | èچ¼و³ه°¼ه¤© | ç¥ç¥مپ¯èچ¼و³ه°¼ه¤©م€‚ه¯›و°¸ه¹´é–“مپ®ه‰µه»؛م€‚éœٹه·Œمپ®ه‰چمپ«çڈ¾م‚Œمپں白ç‹گ(و؟،é«ھç«¥هگ)م‚’祀م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚稲èچ·ن؟،ن»°م€‚ه¯؛ه‹™و‰€مپ«م‚‚و؟،é«ھه¤§وکژç¥مپ®ç¥و£ڑمپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ„مپ†[6]م€‚و؟،é«ھه ‚م€‚و؟،é«ھ社م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈمپ«مپ¯è¨کè؟°مپŒمپھمپ„) |

و´ن»£ن½ڈèپ·ه¢“هœ°

| ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | çں¥وپ©é™¢و´ن»£ن½ڈèپ·مپ®ه¢“هœ°م€‚ | |

ن¸€ه؟ƒé™¢

| ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | çں¥وپ©é™¢مپ‹م‚‰مپ¯ç‹¬ç«‹مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ |

çں¥وپ©é™¢ه®®ه¢“هœ°

| ه¾،ه»ںه‘¨è¾؛ | çں¥وپ©é™¢ه®®و´ن»£م‚’葬م‚‹م€‚ن¸€ه؟ƒé™¢ه¢“هœ°مپ®ن¸مپ«مپ‚م‚‹م€‚ | |

集ن¼ڑه ‚

| و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯éک؟ه¼¥é™€ن¸‰ه°ٹهƒڈ(و؛گن؟،ن½œï¼‰مپ§çژ„èھ‰مپŒç´چم‚پمپںم‚‚مپ®م€‚ه¼پé•·م‚„و–‡و®ٹèڈ©è–©م‚‚祀م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ„مپ†[7]م€‚هƒ§ن¾¶مپŒو³•è¦په‰چمپ«é›†مپ¾م‚ٹ礼م‚’è،Œمپ†ه ´و‰€م€‚èھ¦çµŒم€پ講ه¦مپھمپ©مپ«م‚‚ن½؟م‚ڈم‚Œمپںم€‚ه¾،ه½±ه ‚مپ®ن؟®ه¾©مپ®éڑ›مپ¯ن»®ه ‚مپ¨مپ—مپ¦م‚‚ن½؟م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚1635ه¹´(ه¯›و°¸12ه¹´)é€ ه–¶م€‚و¢پè،Œ13é–“م€پو،پè،Œ23é–“مپ§هچ—é¢مپ™م‚‹م€‚و£é¢مپ®é–€م‚’و¦ه®¶é–€مپ¨ه‘¼مپ¶م€‚هچƒç•³و•·م€پè،†ن¼ڑه ‚مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚ه¾،ه½±ه ‚مƒ»ه¤§و–¹ن¸ˆمƒ»ه°ڈو–¹ن¸ˆمپ¨ه»ٹن¸‹مپ§مپ¤مپھمپŒمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)6وœˆمپ«è،Œم‚ڈم‚Œمپںن؛¬éƒ½مپ®ه¤§هچڑ覧ن¼ڑمپ§مپ¯è«¸ه¯؛مپ¨ه…±مپ«ن¼ڑه ´مپ¨مپ•م‚Œم€پوکژو²»ه¤©çڑ‡مپŒè،Œه¹¸مپ—مپںم€‚هگŒه؟—社مپ®è¨ç«‹ç·ڈن¼ڑمپ¯é›†ن¼ڑه ‚مپ§è،Œم‚ڈم‚Œمپںم€‚ |

ه¤§و–¹ن¸ˆ

| و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥ | ن»ڈé–“مپ«مپ¯éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ¨و´وœه°ٹه„€[8]م€پçں¥وپ©é™¢ه®®و´ن»£éœٹ牌م€په¾³ه·ه®¶ن¸€و—ڈéœٹ牌م‚’祀م‚‹م€‚ه°†è»چم‚’è؟ژمپˆم‚‹مپںم‚پمپ®و›¸é™¢م€‚1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)é€ ه–¶م€‚و،پè،Œ19é–“م€پو¢پé–“13é–“هچٹم€‚ه…¥و¯چه±‹é€ م€پوھœçڑ®è‘؛م€‚鶴ن¹‹é–“م€پو¾ن¹‹é–“م€پو¢…ن¹‹é–“م€پوں³ن¹‹é–“م€پé·؛ن¹‹é–“م€پن¸ٹو®µمپ®é–“م€پن¸و®µمپ®é–“م€پن¸‹و®µمپ®é–“م€پè£ڈن¸ٹو®µمپ®é–“م€پç´چوˆ¸م€پèڈٹن¹‹é–“مپŒمپ‚م‚‹م€‚م‚‚مپ£مپ¨م‚‚ه؛ƒمپ„مپ®مپ¯é¶´ن¹‹é–“مپ§م€پو‹è¬پمپ®é–“مپ§مپ‚م‚ٹم€پن»ڈé–“مپŒمپ‚م‚ٹم€په؛ƒمپ•مپ¯54畳م€‚ن¸ٹو®µمپ®é–“مپ¯م€Œçژ‰ه؛§م€چمپ§مپ‚م‚ٹم€پ1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)مپ®وکژو²»ه¤©çڑ‡è،Œه¹¸مپ«éڑ›مپ«ن½؟م‚ڈم‚Œمپںم€‚éڈ،餅م‚’ن¾›مپˆمپ¦مپ‚م‚ٹم€پçڑ‡ه±…م‚’éپ¥و‹مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†[9]م€‚è£ڈن¸ٹو®µمپ®é–“مپ¯çں¥وپ©é™¢ه®®مپ®ه¾—ه؛¦مپ®é–“مپ«ه……مپ¦م‚‰م‚Œمپںم€‚çژ„é–¢م€پو©ه»ٹم€پو–°ه»ٹمپھمپ©مپŒن»که±م€‚ |

ه°ڈو–¹ن¸ˆ

| و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | ن»ڈé–“مپ¯مپھمپ„م€‚1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)(1633ه¹´(ه¯›و°¸10ه¹´)مپ¨م‚‚ï¼‰é€ ه–¶م€‚ه¤§و–¹ن¸ˆمپ®و±هŒ—مپ«مپ‚م‚ٹم€پهچ—é¢مپ™م‚‹م€‚و،پè،Œ12é–“هچٹم€پو¢پé–“10é–“2ه°؛م€‚ه…¥و¯چه±‹é€ م‚ٹوھœçڑ®è‘؛م€‚ن¸ٹو®µن¹‹é–“م€پن¸‹و®µن¹‹é–“م€پé›ھن¸ه±±و°´ن¹‹é–“م€پèکن؛ن¹‹é–“م€پèٹ±é³¥ن¹‹é–“م€پç¾…و¼¢ن¹‹é–“مپŒمپ‚م‚‹م€‚ن¸ه¤®مپ¨مپھم‚‹مپ®مپ¯é›ھن¸ه±±و°´ن¹‹é–“م€‚ن¸ٹو®µن¹‹é–“مپ¯çں¥وپ©é™¢ه®®مپ®ه¾،وˆگمپ®é–“م€پمپ®مپ،مپ«مپ¯çڑ‡و—ڈمپ®ه¾،وˆگمپ®é–“مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ه¤§و–¹ن¸ˆمپ¨ه°ڈو–¹ن¸ˆم‚’ن؛Œمپ¤ه‚™مپˆم‚‹ه ´هگˆمپ¯ç‰‡و–¹م‚’ن»ڈه ‚çڑ„è¦پç´ م‚’هٹ مپˆم€پم‚‚مپ†مپ²مپ¨مپ¤مپ¯ç´”و®؟èˆژ風مپ«ن½œم‚‹مپ¨مپ„مپ„م€پمپم‚Œمپ«ه¾“مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ | |

ه”گé–€

| و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | 1623ه¹´(ه…ƒه’Œ9ه¹´)é€ ه–¶م€‚ه…¥و¯چه±‹é€ م‚ٹوھœçڑ®è‘؛م€‚1633ه¹´(ه¯›و°¸10ه¹´)é€ ه–¶مپ¨م‚‚م€‚1641ه¹´(ه¯›و°¸18ه¹´)مپ¨م‚‚م€‚ه‹…ن½؟é–€مپ«è©²ه½“مپ™م‚‹مپ‹م€‚ | |

| هڈ¤çµŒه ‚ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | ه†…ه¯¾é¢و‰€م€‚ه¤§و–¹ن¸ˆمپ®هŒ—م€په°ڈو–¹ن¸ˆمپ®è¥؟مپ«مپ‚م‚‹م€‚é–€ن¸»مپ¨هƒ§ن¾¶مƒ»ن؟،ه¾’مپ¨مپ®ه…¬ه¼ڈمپ®ه¯¾é¢و‰€م€‚م€Œهڈ¤çµŒه ‚م€چمپ®و‰پé،چمپŒمپ‚م‚ٹم€پمپ“مپ®هگچمپ¯é †èھ‰ه¾¹ه®ڑمپ®هˆ¥هڈ·مپ«ç”±و¥مپ™م‚‹م€‚ | |

| ه¦ه•ڈو‰€ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | é–€ن¸»مپ®ه±…و‰€م€‚ه±…é–“م€پ飾م‚ٹمپ®é–“م€پوژ§مپ®é–“م€په†…ن»ڈمپ®é–“مپŒمپ‚م‚‹م€‚ | |

| é›ھ香و®؟ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | ه¤§ه؛«è£ڈم€‚集ن¼ڑه ‚مپ®هŒ—مپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¯›و°¸ه¹´é–“مپ«é€ ه–¶م€‚1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)مپ«مپ¯مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه…¬ن½؟مپ®ه®؟و‰€مپ«مپھمپ£مپںمپ‹م€‚وکژو²»هˆه¹´مپ«مپ¯مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹èھمƒ»م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€èھه¦و ،مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚è€پوœ½هŒ–مپ¨ه¤§و£ه¤§ه…¸è¨که؟µمپ¨ه‹…é،چه¥‰ه®‰و…¶è®ƒمپ®مپںم‚پ1915ه¹´(ه¤§و£4ه¹´)9وœˆمپ«ه¢—築مپ—مپںم€‚ | |

| ه°ڈه؛«è£ڈ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | ||

| ه¯؛ه‹™و‰€ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | 1999ه¹´(ه¹³وˆگ11ه¹´)ه»؛è¨م€‚ه±±ن¸‹è¨è¨ˆé–¢è¥؟و”¯ç¤¾مپŒè¨è¨ˆمپ—م€پé¹؟ه³¶ه»؛è¨مپŒو–½ه·¥م€‚ | |

| ن»ڈ足çں³ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | 釈è؟¦ه¦‚و¥ | ه¤§و–¹ن¸ˆمپ®çژ„é–¢ه‰چمپ«مپ‚م‚‹م€‚ه¤§çگ†çں³è£½م€‚ |

| هگ禅çں³ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | ه±±é–€مپ®و±هچ—مپ®çœںè‘›هژںمپ«مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚و…ˆه††مپŒمپ“مپ“مپ«è…°م‚’وژ›مپ‘مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚ه¤©ه’Œه¹´é–“مپ«و‰€هڈ¸ç¨²è‘‰و£é€ڑمپŒن¸ن؛•ن¸»و°´مپ«ه‘½مپکمپ¦و–¹ن¸ˆه‰چه؛مپ«éپ‹مپ°مپ›مپںم€‚ه’Œه°ڑçں³م€پو…ˆéژ®çں³مپ¨م‚‚م€‚[10] | |

و¨©çڈ¾ه ‚

| و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | و±ç…§ه¤§و¨©çڈ¾ | و±ç…§ه¤§و¨©çڈ¾م€په¾³ه·ç§€ه؟ م€په¾³ه·ه®¶ه…‰مپ®هƒڈ(وںه¸¯وœ¨هƒڈم€‚焼ه¤±ï¼‰م‚’مپ¯مپکم‚پو´ن»£ه°†è»چمپ®ن½چ牌م‚’祀م‚‹م€‚ه¾³ه·ه®¶ه؛·مپ®و»ه¾Œم€په®¶ه؛·هƒڈم‚’و–¹ن¸ˆمپ«ç¥€مپ£مپںم€‚雄èھ‰éœٹه·Œمپ®و™‚مپ«ه»ںه®‡م‚’ه»؛مپ¦مپ¦ç¥€مپ£مپںمپŒم€پ1633ه¹´(ه¯›و°¸10ه¹´)1وœˆ9و—¥مپ®ه¯›و°¸ه¤§çپ«مپ§ç„¼ه¤±م€‚1648ه¹´(و…¶ه®‰1ه¹´)م€په¾³ه·ه®¶ه…‰مپŒو‰€هڈ¸ن»£و؟ه€‰é‡چه®—مپ«ه‘½مپکمپ¦ه†چه»؛مپ—مپںم€‚1698ه¹´(ه…ƒç¦„11ه¹´)12وœˆم€پ1720ه¹´(ن؛«ن؟5ه¹´)6وœˆم€پ1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)6وœˆم€پ1739ه¹´(ه…ƒو–‡4ه¹´)9وœˆم€پ1765ه¹´(وکژه’Œ2ه¹´)3وœˆم€پ1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)10وœˆمپ«ن؟®ه¾©مپ•م‚Œمپںم€‚1956ه¹´(وکه’Œ31ه¹´)8وœˆ7و—¥م€پن¸‰وœ¨هƒڈمپ¨ه…±مپ«ç„¼ه¤±[11]م€‚1974ه¹´(وکه’Œ49ه¹´)ه†چه»؛م€‚1698ه¹´(ه…ƒç¦„11ه¹´)12وœˆم€پو¾ه¹³ن؟،茲ه¯„進مپ®و‰‹و°´é‰¢مپŒمپ‚م‚‹م€‚م€Œه¾،ç¥و®؟م€چم€Œو¨©çڈ¾و§که½±ه ‚م€چم€Œه½±ه ‚م€چم€Œه¾،é»’ه¾،و®؟م€چم€Œو±ç…§ه®®م€چمپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œمپںم€‚ |

| ç‚ٹن؛‹ه ´ | و–¹ن¸ˆه‘¨è¾؛ | ن¸‰ه®ه¤§èچ’ç¥ | ن¸‰ه®ه¤§èچ’ç¥م‚’祀م‚‹[12]م€‚ |

ه±±é–€

| ه±±é–€ه‘¨è¾؛ | 釈è؟¦ه¦‚و¥ | وœ¬ه°ٹمپ¯é‡ˆè؟¦ه¦‚و¥م€په–„è²،ç«¥هگم€پé ˆéپ”長者م€پهچپه…ç¾…و¼¢ï¼ˆه؛·çŒ¶ن½œï¼‰م€‚مپ¾مپںه¤§ه·¥و£ںو¢پمپ®ن؛”ه‘³é‡‘هڈ³è،›é–€ه¤«ه¦»مپ®هƒ§ه½¢هƒڈم‚‚祀م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚1621ه¹´(ه…ƒه’Œ7ه¹´)(1619ه¹´(ه…ƒه’Œ5ه¹´)مپ¨م‚‚)م€په¾³ه·ç§€ه؟ مپ®ه»؛ç«‹م€‚ن¼éœٹه…ƒه¤©çڑ‡ç†م€Œèڈ¯é ‚ه±±م€چé،چم‚’وژ²مپ’م‚‹م€‚ن¸‰é–€م€‚ن¸‰è§£è„±é–€م€‚ |

ن»ڈو•™ه¤§ه¦ه»؛ه¦ن¹‹هœ°ç¢‘

| ه±±é–€ه‘¨è¾؛ | ن»ڈو•™ه¤§ه¦مپ®è¨که؟µç¢‘ | |

鉄盤çں³

| ه±±é–€ه‘¨è¾؛ | ن¸‰و،ه°ڈéچ›ه†¶ه®—è؟‘مپŒéچ›éŒ¬مپ«ن½؟مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1684ه¹´(è²ن؛«1ه¹´)10وœˆ5و—¥مپ«éœٹ雲院è؟‘مپڈمپ‹م‚‰ه±±é–€è„‡مپ®هˆƒو°´ï¼ˆه°ڈéچ›ه†¶ن؛•ï¼‰è؟‘مپڈمپ«ç§»مپ•م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†م€‚çڈ¾هکن¸چ詳م€‚ | |

éژ®ه®ˆه…«ه¹،ه®®

| ه±±é–€ه‘¨è¾؛ | ه…«ه¹،ç¥مپ»مپ‹ | ç¥ç¥مپ¯ه…«ه¹،ç¥مƒ»ه¤©ç…§ه¤§ç¥مƒ»وک¥و—¥ç¥مƒ»ه±±çژ‹ç¥مƒ»ç†ٹé‡ژç¥مƒ»و„›ه®•ç¥مƒ»ه¼پو‰چه¤©م€‚و‹و®؟مپ¯1817ه¹´(و–‡هŒ–14ه¹´)مپ«ç„¼ه¤±ه¾Œم€پ1818ه¹´(و–‡و”؟1ه¹´)مپ«ه†چه»؛م€‚ç¥ن¸»مپ®ه±…و‰€م‚’çœںè‘›ه؛µمپ¨مپ„مپ†م€‚ |

ه’Œé †ن¼ڑ館

| ه±±é–€ه‘¨è¾؛ | 1972ه¹´(وکه’Œ47ه¹´)開館م€‚2011ه¹´(ه¹³وˆگ23ه¹´)مƒھمƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¢مƒ«م€‚ | |

ن؛¬éƒ½è§£و”¾éپ‹ه‹•وˆ¦ه£«مپ®ç¢‘

| ه±±é–€ه‘¨è¾؛ | 1958ه¹´(وکه’Œ33ه¹´)3وœˆ15و—¥ه»؛ç«‹م€‚è¨è¨ˆمپ¯è¥؟ه±±ه¤کن¸‰م€‚و—¥وœ¬ه…±ç”£ه…ڑ系統م€‚ | |

ç“œç”ںçں³

| é»’é–€ه‘¨è¾؛ | 牛é ه¤©çژ‹ | é»’é–€مپ®ه‰چمپ«مپ‚م‚‹م€‚牛é ه¤©çژ‹مپŒه‡؛çڈ¾مپ—مپںçں³م€‚ç²ںç”°ç¥ç¤¾مپ®é‰¾مپŒç²ںç”°ç¥مپ§مپ“مپ“مپ¾مپ§ه·،è،Œمپ™م‚‹م€‚1684ه¹´(è²ن؛«1ه¹´)11وœˆ10و—¥م€پçں³ه£م‚’و•´ه‚™م€‚ |

è¦ھé¸ه¢“è·،

| é»’é–€ه‘¨è¾؛ | è¦ھé¸ | ه´‡و³°é™¢ه¢ƒه†…م€‚è¦ھé¸مپ®ه¢“مپ®ه¤§è°·ه»ںه ‚مپ®è·،هœ°مپ¨مپ„مپ†م€‚ |

ه‰چç”°و£هگچè¨که؟µç¢‘

| é»’é–€ه‘¨è¾؛ | ||

| çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ | é»’é–€ه‘¨è¾؛ | 1970ه¹´(وکه’Œ45ه¹´)é–‹è¨م€‚ | |

| çں¥وپ©é™¢ه®®ه¾،و®؟ | ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | ||

ه¾—وµ„وکژ院

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | ه–„ه…‰ه¯؛ه¦‚و¥ | وکژو²»و™‚ن»£مپ«çں¥وپ©é™¢ه®®ه¾،و®؟مپ®è·،هœ°مپ«ه‰µه»؛م€‚ه–„ه…‰ه¯؛مپ®ن؛¬éƒ½هˆ¥é™¢م€‚ |

ن؛¬éƒ½èڈ¯é ‚ه¤§ه¦

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | و³•ç„¶700ه¹´éپ ه؟Œمپ«éڑ›مپ—مپ¦ه¤§ه¸«هڈ·م€Œوکژç…§ه¤§ه¸«م€چهڈ·ن¸‹è³œم‚’è¨که؟µمپ—مپ¦çں¥وپ©é™¢ه®®ه¾،و®؟مپ®è·،هœ°مپ«1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)9وœˆمپ«èڈ¯é ‚ه¥³ه¦é™¢م‚’ه‰µè¨م€‚مپ“م‚Œن»¥ه‰چمپ«مپ¯وµ„هœںه®—è¥؟部ه¤§ه¦و—م€پوµ„هœںه®—ه¤§ه¦و—ن؛¬éƒ½و”¯و ،م€پ第ن؛”و•™و ،مپھمپ©مپŒç½®مپ‹م‚Œمپںم€‚1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)ç¦ڈه¯؟院è·،مپ«èڈ¯é ‚ه¦هœ’çںوœںه¤§ه¦é–‹è¨م€‚ | |

ه¤ھهگو°´

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | ه…‰çژ„院è·،م€‚èپ–ه¾³ه¤ھهگم‚†مپ‹م‚ٹم€‚ه¤ھهگه ‚白و¯«ه¯؛مپ®éپ؛物م€‚白و¯«ه¯؛移転مپ¨ه…±مپ«ه…‰çژ„院مپ«ه±مپ—م€پمپ®مپ،èڈ¯é ‚ه¥³ه¦é™¢مپ®هœںهœ°مپ¨مپھم‚‹م€‚çڈ¾هکن¸چ詳م€‚ | |

| ه¸ƒو•™è¬›ç؟’و‰€ | ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | ç¦ڈه¯؟院ه†…م€‚1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)çں¥وپ©é™¢ه°‚ن؟®éپ“ه ´م‚’解èھ¬م€‚1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)9وœˆم€پç·ڈوœ¬ه±±ه¸ƒو•™è¬›ç؟’و‰€مپ¨مپھم‚‹م€‚ه»ƒçµ¶مپ‹م€‚ | |

èڈ¯é ‚ن¼ڑ館

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | ه؟ ه²¸é™¢è·،م€‚م‚³مƒ³م‚¯مƒھمƒ¼مƒˆé€ م€‚وکه’Œه¤§ه…¸è¨که؟µم€په–„ه°ژ1250ه¹´è¨که؟µم€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)10وœˆ21و—¥ç«£ه·¥م€‚è¨è¨ˆمپ¯و¦ç”°ن؛”ن¸€م€‚1988ه¹´(وکه’Œ63ه¹´)ه»ƒçµ¶م€‚وµ„هœںه®—ه®—ه‹™ه؛پو•·هœ°ه†…مپ«çں³ç¢‘مپŒمپ‚م‚‹م€‚ | |

وµ„هœںه®—ه®—ه‹™ه؛پ

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | ه؟ ه²¸é™¢è·،م€‚èڈ¯é ‚ن¼ڑ館è·،م€‚çں¥وپ©é™¢مپ¨مپ¯هˆ¥çµ„ç¹”م€‚وµ„هœںه®—çں¥وپ©é™¢و´¾مپ®وœ¬éƒ¨ن؛‹ه‹™و‰€م€‚ | |

ن؛¬éƒ½و•™هŒ؛و•™ه‹™و‰€

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | وµ©ه¾³é™¢ه†…م€‚ | |

| هگ‰و°´ه¦هœ’ | ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | و¨¹وکŒé™¢è·،م€‚1888ه¹´(وکژو²»21ه¹´)2وœˆم€پè¼ھه³¶èپه£°مپŒوµ„هœںه®—ه¦ه°¼è،†ن؛¬éƒ½و”¯و ،ن»که±ه°¼è،†و•™ه ´م‚’é–‹è¨م€‚1959ه¹´(وکه’Œ34ه¹´)4وœˆم€پهگ‰و°´ه¦هœ’é«کç‰ه¦و ،مپ¨مپھم‚‹م€‚1980ه¹´(وکه’Œ55ه¹´)ه°‚ن؟®ç§‘م‚’و®‹مپ—مپ¦ه»ƒو¢م€‚1995ه¹´(ه¹³وˆگ7ه¹´)ه»ƒو ،م€‚ | |

ه¹³ه®‰é¤ٹ育院

| ه®—ه‹™ه؛په‘¨è¾؛ | 1905ه¹´(وکژو²»38ه¹´)4وœˆه‰µè¨م€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)è²،ه›£و³•ن؛؛م€‚çں¥وپ©é™¢مپ«ه¯„ن»کم€‚1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)3وœˆم€پéچ馬هڈ£مپ«ç§»è»¢ï¼ں | |

èڈ¯é ‚çپ«è‘¬ه ´

| مپمپ®ن»– | و±ه±±هŒ؛ç²ںç”°هڈ£èڈ¯é ‚ç”؛م€‚ç²ںç”°çپ«è‘¬ه ´مپŒه‰چè؛«م€‚1596ه¹´(و…¶é•·1ه¹´)مپ«é…’ن؛•ه؟ و¬،مپ®ه¤«ن؛؛م‚’çپ«è‘¬مپ—مپںمپ®ه§‹مپ¾م‚ٹمپ¨مپ„مپ†م€‚1624ه¹´(ه¯›و°¸1ه¹´)م€پ金هœ°é™¢و±ç…§ه®®مپ®é€ ه–¶مپ«مپ¨م‚‚مپھمپ„م€پèڈ¯é ‚ه±±مپ«ç§»è»¢م€‚é…’ن؛•ه؟ و¬،مپŒçں¥وپ©é™¢مپ«هœںهœ°م‚’ه¯„進مپ—مپںم‚‚مپ®مپ¨مپ„مپ†م€‚1665ه¹´(ه¯›و–‡5ه¹´)良وپ©ه¯؛مپ«ه¯„進مپ•م‚Œم‚‹م€‚1733ه¹´(ن؛«ن؟18ه¹´)10وœˆم€پé’蓮院門è·،مپ®ه‘½مپ«م‚ˆم‚ٹه»ƒو¢م€‚م€Œçں¥وپ©é™¢çپ«è‘¬ه ´م€چمپ¨م‚‚م€‚ |

هگ院

| هگچ称 | م‚¨مƒھم‚¢ | çڈ¾çٹ¶ | و¦‚è¦پ |

|---|---|---|---|

良و£é™¢

| هŒ—هپ´ | çڈ¾هک | é³¥هڈ–è—©ن¸»و± ç”°ه®¶مپ®èڈ©وڈگه¯؛م€‚هگ院مپ®ç†é مپ مپ£مپںم€‚1428ه¹´(و£é•·1ه¹´)ه–„èھ‰ن¹و„ںمپŒه‰µه»؛م€‚وµ©ç؟پè»’مپ¯ه–„èھ‰ن¹و„ںمپ®هڈ·م€‚مپںمپ مپ—ه–„èھ‰ن¹و„ںمپ®و²،ه¹´مپ¯1595ه¹´(و–‡ç¦„4ه¹´)مپ¨مپ„مپ„م€پ1593ه¹´(و–‡ç¦„2ه¹´)مپ«مپ¯ç”ںهکمپ—مپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ™و–‡و›¸مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰مپ“مپ®é ƒمپ®ه‰µه»؛مپ¨مپ؟م‚‰م‚Œم‚‹م€‚é،کèھ‰ه®—وٹٹ(ه¾—ه…¥ï¼‰مپŒه¾³ه·ه®¶م€پو± ç”°ه®¶مپ®ه¸°ن¾م‚’ه¾—مپ¦ن¸èˆˆم€‚و± ç”°è¼و”؟مپŒ1613ه¹´(و…¶é•·18ه¹´)1وœˆ25و—¥م€پو»هژ»م€‚ه¾³ه·ه®¶ه؛·مپ®ه¨کمپ§و± ç”°è¼و”؟ه¤«ن؛؛مپ®è‰¯و£é™¢ç£ه§«مپŒ1615ه¹´(ه…ƒه’Œ1ه¹´)2وœˆ5و—¥م€پن؛Œو،هںژن¸‰مپ®ن¸¸مپ§و»هژ»م€‚良و£é™¢و®؟مپ¨هڈ·مپ™م€‚ه®¶ه؛·مپ®ه‘½مپ§و؛€èھ‰مپŒè‘¬ه„€مپ®ه°ژه¸«م‚’ه‹™م‚پم€پçں¥وپ©é™¢مپ«هں‹è‘¬م€‚1618ه¹´(ه…ƒه’Œ4ه¹´)هگمپ®و± ç”°ه؟ 雄مپŒه¾³ه·ç§€ه؟ مپ®è¨±هڈ¯م‚’ه¾—مپ¦وµ©ç؟پè»’م‚’و•´ه‚™م€‚良و£é™¢و®؟مپŒو»هژ»مپ—مپںن؛Œو،هںژمپ®ه¾،و®؟م‚’移築مپ—مپںم€‚1624ه¹´(ه¯›و°¸1ه¹´)مپ«èگ½و…¶م€‚良و£é™¢و®؟مپ®ه¾،ه½±مپ¨ن½چ牌م‚’وµ©ç؟پè»’مپ«ه¥‰éپ·مپ—مپ¦èڈ©وڈگه¯؛مپ¨مپ—良و£é™¢مپ¨و”¹ç§°مپ—مپںم€‚ه°†è»چه®¶مپ®ه‘½مپ§é،کèھ‰ه®—وٹٹم‚’و”¹م‚پمپ¦ن½ڈèپ·مپ¨مپھمپ£مپںم€‚و± ç”°ه؟ 雄م€پ50çں³ه¯„進م€‚1713ه¹´(و£ه¾³3ه¹´)ن؟®ه¾©م€‚1761ه¹´(ه®وڑ¦11ه¹´)مپ®و³•ç„¶550ه›ه؟Œمپ®ه‹…ن½؟هڈ‚هگ‘مپ®éڑ›م€په‹…ن½؟مپ®و»هœ¨و‰€مپ¨مپھمپ£مپںم€‚مپ“م‚Œمپ«ه…ˆç«‹مپ،ه®¢و®؟مƒ»ه”گé–€مƒ»éژ®ه®ˆمپھمپ©مپ®ن؟®çگ†م‚’è،Œمپ£مپںم€‚1814ه¹´(و–‡هŒ–11ه¹´)ه±±ن¸ٹه¾،éœٹه±‹ï¼ˆه¢“و‰€ï¼ں)م‚’ن؟®ه¾©م€‚1864ه¹´(ه…ƒو²»1ه¹´)وœ¬ه ‚مپھمپ©ن؟®ه¾©م€‚1788ه¹´(ه¤©وکژ8ه¹´)1وœˆمپ®ه¤©وکژه¤§çپ«مپ§é–‹وکژ門院(و،œç”؛ه¤©çڑ‡ه¾Œه®®ï¼‰مپŒè‰¯و£é™¢و»هœ¨ن¸مپ®1789ه¹´(ه¯›و”؟1ه¹´)9وœˆ22و—¥مپ«و»هژ»م€‚ç؟Œه¹´م€پ門院ه¾،و‰€مپ‹م‚‰ه¯„ن»کمپ‚م‚ٹم€‚1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)10وœˆم€پو± ç”°ه®¶مپ®ç¥è‘¬ç¥و”¹ه®—مپ«م‚ˆم‚ٹن¾›é¤ٹç±³مپ¯ه…¨ه»ƒمپ¨مپھم‚ٹم€پن½چ牌è؟”ç´چم‚’ه‘½مپکم‚‰م‚Œمپںم€‚ه¹•ه؛œه¾،用ن؛؛م‚’وڑ—و®؛مپ—مپںه¥¥ç”°ن¸‡و¬،éƒژمپŒ1863ه¹´(و–‡ن¹…3ه¹´)8وœˆ20و—¥è‰¯و£é™¢مپ§è‡ھهˆƒم€‚良و£é™¢و®؟هƒڈم‚‚مپ‚م‚‹م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[13]) |

ه…ˆو±‚院

| هŒ—هپ´ | çڈ¾هک | èچکه†…è—©ن¸»é…’ن؛•ه®¶مپ®èڈ©وڈگه¯؛م€‚牧é‡ژه®¶م€په°ڈç¬ هژںه®¶م€پ膳و‰€وœ¬ه¤ڑه®¶مپ®èڈ©وڈگه¯؛مپ«م‚‚مپھم‚‹م€‚ه¤©و£ه¹´é–“مپ®ه‰µه»؛م€‚é…’ن؛•ه؟ و¬،مپŒه£°èھ‰هٹ©ه؟µم‚’é–‹ه±±مپ¨مپ—مپ¦ه‰µه»؛م€‚ه£°èھ‰هٹ©ه؟µمپ¯ن¸‰و²³ه‡؛è؛«مپ§ه¤§و¨¹ه¯؛ن¸èˆˆمپ®ç™»èھ‰ه¤©ه®¤مپ«ه¾“مپ†م€‚ن¸€ه؟ƒé™¢مپ«ه…¥م‚ٹ5ن¸–مپ¨مپھم‚‹م€‚é…’ن؛•ه؟ و¬،مپ¯1588ه¹´(ه¤©و£16ه¹´)éڑ ه±…مپ—مپ¦و،œç”؛è‡ھ邸مپ§ن¸€و™؛مپ¨هگچن¹—م‚ٹم€پوµ„هœںو•™مپ«ه°‚ه؟µمپ™م‚‹م€‚هگŒéƒ·مپ§و—§çں¥مپ®ه£°èھ‰هٹ©ه؟µمپ«ه¸°ن¾مپ—مپ¦ن»™و±‚ه؛µم‚’çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ه‰µه»؛م€‚1596ه¹´(و…¶é•·1ه¹´)é…’ن؛•ه؟ و¬،مپŒو»هژ»مپ—م€پçں¥وپ©é™¢ه±±ن¸ٹمپ«è‘¬م‚‰م‚Œم€پمپمپ®وˆ’هگچم€Œه…ˆو±‚院م€چم‚’ه¯؛هڈ·مپ¨مپ—مپںم€‚1631ه¹´(ه¯›و°¸8ه¹´)وœ¬ه¤ڑه®¶م€پé…’ن؛•ه®¶م€پ牧é‡ژه®¶مپ«م‚ˆم‚ٹن؟®ه¾©م€‚1645ه¹´(و£ن؟2ه¹´)مپ«مپ¯é…’ن؛•ه®¶م€پ牧é‡ژه®¶م€پوœ¬ه¤ڑه®¶م€په°ڈç¬ هژںه®¶مپ®ه¯„進مپ§ن؟®çگ†م€‚و´ن»£ن½ڈèپ·مپ¯è†³و‰€وœ¬ه¤ڑه®¶م‚„مپمپ®ه®¶è‡£مپ®ه®¶مپ‹م‚‰ه‡؛مپ—م€پ14ن¸–مپ¾مپ§مپ¯é…’ن؛•ه®¶م‚’هگچن¹—مپ£مپں(猶هگمپ‹ï¼‰م€‚1853ه¹´(هک‰و°¸6ه¹´)م€پé…’ن؛•ه؟ ç™؛مپ®ه¯„進مپ§ه¢ƒه†…مپ«é…’ن؛•ه؟ و¬،ه¾،éœٹه±‹م‚’ه‰µه»؛مپ—م€په…ˆو±‚院و®؟è‚–هƒڈم‚’祀مپ£مپںم€‚وکژو²»ç¶و–°مپ§é…’ن؛•ه®¶مپ¯ç¥è‘¬ç¥مپ«و”¹ه®—مپ—مپںم€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)7وœˆم€په¾،éœٹه±‹م‚’ن؟®ه¾©م€‚1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)م€پوœ¬ه ‚ن؟®ه¾©م€‚ه¢ƒه†…مپ«و•™ه¸«é¤ٹوˆگو‰€مپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[14]) |

ه…‰çژ„院

| هŒ—هپ´ | 移転 | 1610ه¹´(و…¶é•·15ه¹´)çں¥وپ©é™¢و؛€èھ‰ه°ٹç…§مپŒه‰µه»؛م€‚1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)مپ¾مپ§ه¤ھهگه ‚白و¯«ه¯؛مپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپ•م‚Œم‚‹هœ°م€‚ه¤ھهگو°´مپ¨ه¤ھهگو¾مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ه½“هˆمپ¯وµ©çژ„院مپ¨ç§°مپ—مپںمپŒه¯›و°¸ه¹´é–“ن»¥é™چم€په…‰çژ„院مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚1676ه¹´(ه»¶ه®4ه¹´)é³¥هڈ–و…¶ه®‰ه¯؛ï¼”ن¸–مپ®è‰¯ه±±مپŒن؟®ه¾©م€‚ن؛«ن؟ه¹´é–“م€پن؟®ه¾©م€‚éڑ£وژ¥مپ™م‚‹çں¥وپ©é™¢ه®®ه¾،و®؟مپ®و‹،ه¼µمپ®مپںم‚پم€پ1857ه¹´(ه®‰و”؟4ه¹´)مپ«é€ڑ照院مپ®هچ—مپ«ç§»è»¢ه†چه»؛م€‚1868ه¹´(وکژو²»1ه¹´)م€په°ٹ秀و³•è¦ھçژ‹مپ®ه‘½مپ§ه°ٹ超و³•è¦ھçژ‹مپ®ن½چ牌م‚’ه¥‰ه®‰م€‚2016ه¹´(ه¹³وˆگ28ه¹´)و³•ن؛؛و ¼é–‰éژ–م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[15]) |

| çں¥وپ©é™¢ه®®ه¾،و®؟ | هŒ—هپ´ | ه»ƒçµ¶ | çں¥وپ©é™¢ه®®مپ®ه¾،و®؟ |

ه¾—وµ„وکژ院

| هŒ—هپ´ | çڈ¾هک | وکژو²»و™‚ن»£مپ«çں¥وپ©é™¢ه®®ه¾،و®؟مپ®è·،هœ°مپ«ه‰µه»؛م€‚ه–„ه…‰ه¯؛ه¤§وœ¬é،کمپ®ن؛¬éƒ½هˆ¥é™¢م€‚ |

| ç¦ڈه¯؟院 | هŒ—هپ´ | ه»ƒçµ¶ | وœ‰é¦¬ه…«éƒژه…µè،›ه°‰ï¼ˆ1655ه¹´(وکژوڑ¦1ه¹´)و»هژ»ï¼‰مپŒه‡؛ه®¶مپ—مپ¦ه´‡ç¦ڈ院و®؟هƒ§èھ‰é‚„و„ڑه±…ه£«مپ¨ç§°مپ—مپ¦ه¯؛院م‚’ه‰µه»؛م€‚و¾و¨¹é™¢ï¼ˆو¾ه¯؟院)مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚وœ‰é¦¬ه؛„ه…µè،›ن½گمپŒè‹±ه¯؟院و®؟مپ®èڈ©وڈگمپ®مپںم‚پن½چ牌م‚’ه®‰ç½®م€‚ه´‡ç¦ڈ院و®؟مپ¨و „ه¯؟院و®؟مپ®هڈ·مپ‹م‚‰ç¦ڈه¯؟院مپ¨و”¹هگچمپ—مپںم€‚1729ه¹´(ن؛«ن؟14ه¹´)è€پوœ½هŒ–مپ®مپںم‚پن¼½è—چ解ن½“م€‚1730ه¹´(ن؛«ن؟15ه¹´)ه†چه»؛م€‚ه¤§و—¥ه ‚مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚وکژو²»ن»¥ه¾Œم€پèڈ¯é ‚看è·ه©¦é¤ٹوˆگو‰€مپ®ه®؟èˆژمپ¨مپھم‚ٹم€پمپ®مپ،ه°‚ن؟®éپ“ه ´م‚„ه¸ƒو•™è¬›ç؟’و‰€مپŒç½®مپ‹م‚Œمپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ¯ن؛¬éƒ½èڈ¯é ‚ه¤§ه¦مپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[16]) |

وµ©ه¾³é™¢

| هŒ—هپ´ | çڈ¾هک | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚1933ه¹´(وکه’Œ8ه¹´)4وœˆ10و—¥و”¹ç¯‰مپ—م€پن؛¬éƒ½و•™هŒ؛و•™ه‹™و‰€مƒ»ن؛¬éƒ½ه®—ه¦é™¢م‚’è¨ç½®م€‚ن½ڈèپ·مپ¯و•™ه‹™و‰€é•·مپŒه…¼ه‹™م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[17]) |

و¾ه®؟院

| هŒ—هپ´ | çڈ¾هک | و¾é¢¨ه¤©و؛€ه®®مپŒمپ‚م‚‹م€‚1638ه¹´(ه¯›و°¸15ه¹´)ه‰µه»؛م€‚çں¥وپ©é™¢32ن¸–مپ®é›„èھ‰و¾é¢¨éœٹه·Œم€په¯›و°¸ه¤§çپ«مپ®ه¾Œم€پçں¥وپ©é™¢ن¼½è—چه¾©èˆˆمپ«ه°½هٹ›مپ—م€پن»ڈو•™èˆˆéڑ†مƒ»ن¼½è—چه®‰ه…¨ç¥ˆé،کمپ®مپںم‚پèڈ…هژںéپ“çœںهƒڈم‚’ه¥‰ه®‰مپ—مپ¦م€Œو¾é¢¨مپ®ه®؟م€چمپ¨مپھمپ—م€پو¾ه®؟ه؛µمپ¨هڈ·مپ—مپںم€‚ه…ƒمپ¯وœ¬ه±±ه½¹é™¢مپ®ه ´و‰€مپ«مپ‚مپ£مپںمپ¨وژ¨ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)12وœˆم€پو؛گن؟®ه؛µمپ¨ه¯؛هœ°م‚’ن؛¤وڈ›مپ—çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è»¢م€‚1913ه¹´(ه¤§و£2ه¹´)7وœˆم€په؛µهڈ·م‚’و”¹م‚پمپ¦و¾ه®؟院مپ¨ç§°مپ™م€‚1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)èٹ±ه®؟ه؛µم‚’هگˆن½µم€‚1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)9وœˆه†چه»؛م€‚1927ه¹´(وکه’Œ2ه¹´)ه†چه»؛م€‚ه¤©و؛€ه®®مپ®مپ»مپ‹م€په¼په¤©ه ‚م€پهگ‰ç¥¥ه¤©ه ‚م€په¤§é»’ه¤©ه ‚مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[18]) |

| èٹ±ه®؟ه؛µ | هŒ—هپ´ | ه»ƒçµ¶ | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)5وœˆم€پو¾ه®؟ه؛µمپ«هگˆن½µم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[19]) |

| é€ڑ照院 | هچ—هپ´ | ه»ƒçµ¶ | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚هˆهگچمپ¯è¥؟é¤ٹè»’مپ§م€پمپ®مپ،è¥؟é¤ٹ院مپ¨و”¹ç§°م€‚1702ه¹´(ه…ƒç¦„15ه¹´)éœٹ雲院مپ¨و”¹ç§°م€‚ن؛«ن؟ه¹´é–“م€پé€ڑ照院مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚1920ه¹´(ه¤§و£9ه¹´)م€پو”¹ç¯‰مپ—مپ¦ه°¼è،†ه¦و ،و ،èˆژمپ«ه½“مپ¦م‚‹م€‚é€ڑ照院مپ®هگچمپ¯ه‚و°´ï¼ˆه…µه؛«çœŒç¥وˆ¸ه¸‚ه‚و°´هŒ؛وŒو•·ه±±ï¼‰مپ«ç§»مپ•م‚Œمپںم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[20]) |

ه¸¸ç§°é™¢

| هچ—هپ´ | çڈ¾هک | و…¶é•·ه¹´é–“م€په®ںèھ‰ه؟µè¥؟مپŒه‰µه»؛م€‚ه…‰èھ‰ن¹éپ”مپŒن¸èˆˆم€‚1917ه¹´(ه¤§و£6ه¹´)ه†چه»؛م€‚2016ه¹´(ه¹³وˆگ28ه¹´)و³•ن؛؛و ¼é–‰éژ–م€‚2017ه¹´(ه¹³وˆگ29ه¹´)6وœˆم€په؛«è£ڈم‚’و”¹ن؟®[21]م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[22]) |

ن؟،é‡چ院

| هچ—هپ´ | çڈ¾هک | 1591ه¹´(ه¤©و£19ه¹´)م€په¾³ه·ه®¶ه®¶è‡£مپ®è—¤ه ‚良ه®¶مپŒه¦»مپ®و—ه³°é™¢و®؟(1589ه¹´(ه¤©و£17ه¹´)و»هژ»ï¼‰مپ®و»م‚’ه¥‘و©ںمپ¨مپ—مپ¦هگچèھ‰é‡چن؟،م‚’و‹›مپ„مپ¦ه‰µه»؛م€‚1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)èڈ©وڈگو‰€مپ¨مپ™م‚‹م€‚è—¤ه ‚良ه®¶مپ¯1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)و»هژ»مپ—م€پمپمپ®هڈ·م€Œن؟،é‡چ院و®؟م€چمپ‹م‚‰ن؟،é‡چ院مپ¨ç§°مپ™م€‚1774ه¹´(ه®‰و°¸3ه¹´)ه؛«è£ڈو”¹ç¯‰م€‚1915ه¹´(ه¤§و£4ه¹´)و›¸é™¢ه؛«è£ڈم‚’ن؟®ه¾©م€‚çں¥وپ©é™¢76ن¸–مپ®ç¦ڈç”°è،Œèھ،مپŒو™©ه¹´éڑ ه±…مپ—مپںم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[23]) |

ن؟ه¾³é™¢

| هچ—هپ´ | çڈ¾هک | و£ن؟ه¹´é–“م€پو¾èھ‰و؛گ甫مپŒه‰µه»؛م€‚و…¶ه®‰ه¹´é–“م€پن¼´éپ“و‚¦مپŒه†چه»؛م€‚1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)ن؟®ه¾©م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[24]) |

ه؟ ه²¸é™¢

| هچ—هپ´ | ه»ƒçµ¶ | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚وکژو²»ن»¥ه¾Œم€پن¸‰و²³مپ®ن؟،ه¾’مپ®ه®؟و‰€مپ¨مپھم‚‹م€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)èڈ¯é ‚ن¼ڑ館مپŒه»؛è¨مپ•م‚Œم€په¯؛هڈ·مپ¯ن¸‰و²³ï¼ˆو„›çں¥çœŒهˆˆè°·ه¸‚é‡ژç”°ç”؛è¥؟ه±‹و•·ï¼‰مپ«ç§»مپ•م‚Œمپںم€‚çڈ¾هœ¨مپ¯وµ„هœںه®—ه®—ه‹™ه؛پمپŒمپ‚م‚‹م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[25]) |

ه…¥ن؟،院

| هچ—هپ´ | çڈ¾هک | çں¥وپ©é™¢29ن¸–مپ®و؛€èھ‰ه°ٹç…§مپŒه‰µه»؛م€‚2ن¸–مپ¯é›„èھ‰éœٹه·Œï¼ˆçں¥وپ©é™¢32ن¸–)مپ§و·€è—©ن¸»و¾ه¹³ه®ڑ綱مپ¯ه®¤مپ®و™؛相院و®؟مپŒ1633ه¹´(ه¯›و°¸10ه¹´)مپ«و»مپ™م‚‹مپ¨ه¸°ن¾مپ—مپ¦مپ„مپں雄èھ‰éœٹه·Œمپ«è‘¬ه„€م‚’ن¾é ¼مپ—مپںم€‚و¾ه¹³ه®ڑ綱مپ¯و™؛相院و®؟مپ®ç”ںه‰چمپ®ه±…ه®¤م‚’移築مپ—مپ¦ن»ڈو®؟مپ¨مپ—مپںم€‚1649ه¹´(و…¶ه®‰2ه¹´)م€پن¾›é¤ٹو–™مپ¨مپ—مپ¦100çں³م‚’ه¯„進م€‚و™؛相院و®؟مپ®هگچمپ«م‚ˆم‚‹و™؛相院مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚1676ه¹´(ه»¶ه®4ه¹´)10وœˆ19و—¥م€پ3ن¸–مپ®çژ„èھ‰ن¸‡ç„،(çں¥وپ©é™¢38ن¸–)مپ®و™‚م€پè—¤و–¹و¬،éƒژهڈ³è،›é–€مپŒèچ’ه»ƒم‚’هک†مپ„مپ¦éٹ€2貫500ç›®م‚’و¯ژه¹´ه¯„進م€‚1677ه¹´(ه»¶ه®5ه¹´)4وœˆ28و—¥م€پو؛گن؟®ه؛µمپ§مپ®ن¸چو–ه؟µن»ڈم‚’移مپ—م€په…¥ن؟،院مپ¨و”¹ç§°مپ—مپںم€‚1701ه¹´(ه…ƒç¦„14ه¹´)ن¸‡و—¥ه›هگ‘م€‚1705ه¹´(ه®و°¸2ه¹´)ن¸‡و—¥ه›هگ‘م€‚ه¦هƒ§مپ¨مپ—مپ¦çں¥م‚‰م‚Œمپں良照義ه±±ï¼ˆ1717ه¹´(ن؛«ن؟2ه¹´)11وœˆ13و—¥و»هژ»م€‚70و³ï¼‰مپŒ1683ه¹´(ه¤©ه’Œ3ه¹´)مپ«ه…¥ه¯؛مپ—ن¸èˆˆم€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)م€پç·ڈوœ¬ه±±ه‹§ه¦ه ´مپŒو؛گه…‰é™¢مپ‹م‚‰ç§»è»¢م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)مپ¾مپ§مپ‚مپ£مپںم€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)3وœˆ11و—¥م€په°¼è،†ه¦و ،مپŒé–‹و ،مپ—1920ه¹´(ه¤§و£9ه¹´)3وœˆمپ«é€ڑ照院مپ«ç§»è»¢م€‚1891ه¹´(وکژو²»24ه¹´)ه¸ƒو•™è¬›ç؟’院مپŒن»پçژ‹é–€و•™ه®‰ه¯؛مپ‹م‚‰ç§»è»¢م€پ1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)金وˆ’ه…‰وکژه¯؛مپ«ç§»è»¢مپ—مپںم€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)4وœˆم€پèڈ¯é ‚看è·ه©¦ه¦و ،é–‹è¨م€‚èڈ¯é ‚ه¹¼ç¨ڑهœ’è¨ç«‹مپ®مپںم‚په¢ƒه†…م‚’ن¸€éƒ¨هˆ†ه‰²مپ—مپ¦1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ن¼½è—چه†چه»؛م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[26]) |

ه…‰ç…§é™¢

| هچ—هپ´ | çڈ¾هک | çں¥وپ©é™¢29ن¸–مپ®و؛€èھ‰ه°ٹç…§مپŒه‰µه»؛م€‚2ن¸–مپ®ç©؛èھ‰éœٹو¬½مپ®و™‚ن»£م€پن¸ٹç”°è—©و¾ه¹³ن¼ٹè³€ه®ˆمپŒçˆ¶و¾ه¹³ن؟،هگ‰ï¼ˆه…‰ç…§é™¢و®؟)م‚’èڈ©وڈگم‚’ه¼”مپ†مپںم‚پمپ«ن¸èˆˆم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[27]) |

| ه½¹é™¢ | é»’é–€ | ه»ƒçµ¶ | 1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)12وœˆم€پو¾ه®؟ه؛µم‚’و؛گن؟®ه؛µمپ«ç§»è»¢مپ•مپ›م€پو؛گن؟®ه؛µم‚’退هژ»مپ•مپ›م€په…ه½¹ن¼ڑهگˆمپ®ه½¹é™¢مپ¨مپ™م‚‹م€‚ |

| و؛گن؟®ه؛µ | é»’é–€ | ه»ƒçµ¶ | 1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)12وœˆم€پو¾ه®؟ه؛µمپ¨ه¯؛هœ°م‚’ن؛¤وڈ›مپ®ن¸ٹم€پن½ڈèپ·مپ¯é€€ن»»مپ¨مپھم‚ٹم€پوœ¬ه±±ه½¹é™¢مپ¨مپھم‚‹م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[28]) |

ه´‡و³°é™¢

| é»’é–€ | çڈ¾هک | وœ¬ه°ٹمپ®éک؟ه¼¥é™€ه¦‚و¥مپ¯و؛گن؟،ن½œمپ§ن¹و،ه…¼ه®ںمپ®ه؟µوŒپن»ڈمپ¨ن¼مپˆم‚‹م€‚1207ه¹´(و‰؟ه…ƒ1ه¹´)3وœˆم€پن¹و،ه…¼ه®ںمپ¯è¦ھé¸مپ«ن»که±مپ—م€پè¦ڑن؟،ه°¼مپ«ن¼مپˆم‚‰م‚Œمپںم€‚1603ه¹´(و…¶é•·8ه¹´)10وœˆ8و—¥م€په¹•ه؛œم€پçں¥وپ©é™¢مپ®ه¤§و‹،ه¼µمپ®مپںم‚پم€پوœ¬é،که¯؛ه‡†ه¦‚مپ«ه‘½مپکمپ¦è¦ھé¸ه»ںه ‚م‚’هŒ—鳥部é‡ژمپ«ç§»è»¢مپ•مپ›مپںم€‚و…¶é•·مپ®é€ ه–¶و™‚مپ«و™®è«‹ه¥‰è،Œم‚’ه‹™م‚پمپں竹و‘éپ“و¸…(1563-1635م€په´‡و³°é™¢ه‹èھ‰éپ“و¸…ه±…ه£«ï¼‰مپŒه‰µه»؛م€‚éپ“و¸…مپ¯مپ®مپ،çں³ه·ه¥‰è،Œم‚’ه‹™م‚پم€پçں³è¦‹مپ§و»هژ»مپ—مپ¦ه‹و؛گه¯؛مپ«هں‹è‘¬م€‚1726ه¹´(ن؛«ن؟11ه¹´)é ƒم€پ種ه–„院مپ¨ç§°مپ—مپںمپŒم€پ1727ه¹´(ن؛«ن؟12ه¹´)12وœˆم€په´‡و³°é™¢مپ«ه¾©مپ—مپںم€‚çں³ه،”مپŒو®‹م‚‹م€‚1891ه¹´(وکژو²»24ه¹´)م€پ見çœںه¤§ه¸«ه»؛碑ه•ڈé،ŒمپŒèµ·مپ“م‚ٹم€پçں¥وپ©é™¢ن¸€ه±±مپŒهڈچه¯¾مپ—ن½ڈèپ·مپŒé€€ه…چمپ¨مپھم‚ٹم€پ訴è¨ںمپ«مپ¾مپ§è‡³مپ£مپںمپŒه»؛碑مپ¯ن¸و¢مپ¨مپھمپ£مپںم€‚1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)م€پçں¥وپ©é™¢مپ®ه‘½مپ§ه¤§éکھه¸‚ه¤§ن¹—ه¯؛مƒ»و³•ç•Œه¯؛مƒ»ه…‰ن¼ه¯؛مƒ»é‡‘هڈ°ه¯؛مپŒç™؛èµ·مپ—مپ¦وœ¬ه ‚مƒ»ه؛«è£ڈمƒ»و›¸é™¢م‚’ه†چه»؛م€‚4ه¯؛ن½ڈèپ·مپŒن؛¤ن»£مپ—مپ¦ه…¼ه‹™مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھمپ£مپںم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[29]) |

| ه¾³و—院 | é»’é–€ | ه»ƒçµ¶ | و…¶é•·ه¹´é–“م€پن¸€èھ‰و³•و„ڈمپŒه‰µه»؛م€‚و²؟é©مپ¯ن¸چ詳م€‚ن¸‰é–€مپ®éک²çپ«ه¯¾ç–مپ®مپںم‚پ移転مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹم€پو—¢وˆگ院مپ«هگˆن½µمپ—مپںم€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[30]) |

| و—¢وˆگ院 | é»’é–€ | 移転 | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚م‚‚مپ¨مپ¯é»„و¢…院مپ¨ç§°مپ—م€پمپ®مپ،ن¹èھ¾é™¢مپ¨و”¹م‚پمپںم€‚ن؛«ن؟ه¹´é–“é ƒم€پو—¢وˆگ院مپ¨و”¹ç§°مپ—مپںم€‚و±ه¤§ه¯؛ه…¬و…¶مپŒçں¥وپ©é™¢مپ®هچ”هٹ›مپ§ه¤§ن»ڈه†چه»؛مپ®مپںم‚پمپ«ه‹§é€²مپ®و‹ 点مپ¨مپ—مپںم€‚1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)ه®¢و®؟مپھمپ©و”¹ن؟®م€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)م€پن¸‰é–€مپ®éک²çپ«ه¯¾ç–مپ®مپںم‚پçڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è»¢م€‚مپ“مپ®و™‚م€په¾³و—院م‚’هگˆن½µمپ—مپںم€‚1912ه¹´(ه¤§و£1ه¹´)وœ¬ه ‚مپھمپ©و–°ç¯‰م€‚1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)9وœˆم€پç·ڈوœ¬ه±±ه¸ƒو•™è¬›ç؟’و‰€م‚’è¨ç½®م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[31]) |

و؛گه…‰é™¢

| ن¸‰é–€ | 移転 | و³•ن؛؛و ¼مپ¯مپھمپڈم€پçڈ¾هœ¨مپ¯وµ„هœںه®—و•™هŒ–ç ”ن؟®ن¼ڑ館مپŒمپ‚م‚‹م€‚ه¹´ن»£مپ¯ن¸چوکژمپ مپŒè³¢ه®؟مپŒه‰µه»؛مپ—è³¢ه®؟院مپ¨ç§°مپ—مپںم€‚ه¯›و°¸ه¹´é–“مپ«و؛گه…‰é™¢مپ«و”¹ç§°مپ—مپںم€‚1650ه¹´(و…¶ه®‰3ه¹´)م€پن¹…é ˆç¾ژé‡چو¬،مƒ»é‡چوˆگه…„ه¼ںمپŒه†چ興م€‚1788ه¹´(ه¤©وکژ8ه¹´)ه¤©وکژه¤§çپ«مپ®و™‚م€پوœ‰و –ه·ه®®ه¾،و–¹مپŒو؛گه…‰é™¢مپ¨çœںو؛گ院مپ«1789ه¹´(ه¯›و”؟1ه¹´)9وœˆمپ¾مپ§éپ؟難مپ—مپںم€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)م€پن¸‰é–€مپ®éک²çپ«ه¯¾ç–مپ®مپںم‚پ移転مپ—مپ¦ه؛ƒه²،ه®¶مپ®ه¯„進مپ§ه†چه»؛م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[32]) |

و¨¹وکŒé™¢

| ن¸‰é–€ | 移転 | é»’ç”°هé«کمپ®ه¦¹مپ®وکŒو—院مپ¯èµ¤و¾ه®¶è‡£مپ®ه°¾ن¸ٹه®‰هڈ³è،›é–€مپ«ه«پمپگم€‚1589ه¹´(ه¤©و£17ه¹´)ه¤«مپ®و¦éپ‹é•·ن¹…祈é،کمپ§ه®‡ن½گه…«ه¹،ه®®مپ«هڈ‚و‹مپ—مپںمپ¨مپچم€په‡؛ه®¶م‚’ه‹§م‚پم‚‰م‚Œم‚‹éœٹه¤¢م‚’ه¾—مپںم€‚ه¸°ه®…مپ™م‚‹مپ¨ه°¾ن¸ٹو°ڈمپ®وˆ¦و»م‚’çں¥م‚ٹم€پن¸و´¥ه††ه؟œه¯؛çœںèھ‰مپ®م‚‚مپ¨مپ§هڈ—وˆ’ه‰ƒé«ھم€‚مپمپ®ه¾Œم€پن¸ٹو´›مپ—مپ¦çں¥وپ©é™¢مپ®è؟‘مپڈمپ«ه؛µم‚’çµگم‚“مپ م€‚1669ه¹´(ه¯›و–‡9ه¹´)çں¥وپ©é™¢ه®®2ن»£مپ®ه°ٹه…‰و³•è¦ھçژ‹مپ‹م‚‰و¨¹وکŒه؛µمپ®ه؛µهڈ·م‚’賜م‚‹م€‚ç„،ن½ڈمپŒç¶ڑمپچم€پ1899ه¹´(وکژو²»32ه¹´)ه†چه»؛م€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)4وœˆ7و—¥م€په††ه±±çپ«çپ½مپ§çœںو؛گ院مپ¨ه…±مپ«ç„¼ه¤±م€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)çڈ¾هœ¨هœ°مپ«ç§»è»¢م€‚1912ه¹´(ه¤§و£1ه¹´)12وœˆه†چه»؛م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ه®¤وˆ¸هڈ°é¢¨مپ§è¢«çپ½م€‚ه†چه»؛م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[33]) |

| çœںو؛گ院 | ن¸‰é–€ | ه»ƒçµ¶ | ه¯›و°¸ه¹´é–“م€پن¹ه¤‰مپŒه‰µه»؛م€‚ه½“هˆمپ¯ن¹ه‹é™¢مپ¨ه‡¦مپ—مپںم€‚ن؛«ن؟ه¹´é–“é ƒم€پçœںو؛گ院مپ¨و”¹ç§°مپ—مپںم€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)4وœˆ7و—¥م€په††ه±±çپ«çپ½مپ§و¨¹وکŒé™¢مپ¨ه…±مپ«ç„¼ه¤±م€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)移転م€‚1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)م€پن¹ه·ن؟،ه¾’مپ®ه®؟و‰€مپ¨مپ—مپ¦ه®؟و³ٹو‰€م‚’ه»؛è¨م€‚1912ه¹´(ه¤§و£1ه¹´)9وœˆم€پوڑ´é¢¨é›¨مپ§ه…¨ه£ٹم€‚ه†چه»؛م€‚ه»ƒçµ¶و™‚وœںن¸چ詳م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[34]) |

| ن»¥ه¾³é™¢ | ن¸‰é–€ | ه»ƒçµ¶ | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚وکژو²»هˆه¹´م€په†چه»؛مپ®مپںم‚پ解ن½“مپ™م‚‹مپŒé•·ه¹´ه»؛è¨مپ«هڈ–م‚ٹمپ‹مپ‹م‚Œمپڑم€پ1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)4وœˆ10و—¥م€په†چ興許هڈ¯م‚’ه¾—م‚‹مپŒو•´هœ°ه·¥ن؛‹مپ«çµŒè²»مپŒوژ›مپ‹م‚ٹم€پمپ¤مپ„مپ«éپ‚مپ’م‚‰م‚Œمپڑم€پ1900ه¹´(وکژو²»33ه¹´)12وœˆ26و—¥م€پçں¥وپ©é™¢مپ«هگˆن½µمپ¨مپھمپ£مپںم€‚ه¨په¾³é™¢مپ‹م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[35]) |

çœںè‘›ه؛µ

| ن¸‰é–€ | çڈ¾هک | 由緒و²؟é©ن¸چ詳م€‚çں¥وپ©é™¢ه…«ه¹،ه®®مپ®ه¥‰ن»•è€…مپ®ه®؟و‰€مپ مپ£مپںم€‚700ه¹´éپ ه؟Œمپ®مپ¨مپچمپ®è²´è³“館مپ«ه½“مپ¦م‚‹مپںم‚پم€پ1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)6وœˆم€په†چه»؛م€‚هگچ称مپ¯çœںè‘›هژںمپ¨مپ„مپ†ه‘¨è¾؛مپ®هœ°هگچمپ«م‚ˆم‚‹م€‚و³•ن؛؛و ¼مپ¯مپھمپ—م€‚çڈ¾هœ¨مپ¯èŒ¶ه®¤و‰±مپ„مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ م€‚(م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈ[36]) |

ن¸€ه؟ƒé™¢

| ه±±ن¸ٹ | çڈ¾هک | 独立ه¯؛院م€‚وµ„هœںه®—وچ¨ن¸–و´¾مپ®وœ¬ه±±م€‚ |

ن»¥ن¸ٹمپ®ن»–م€پو”؟و•™ن¸و£è«–[37]مپ«مپ¯و¬،مپŒمپ‚م‚‹م€‚ وµ©و؛گ院 ن؟،ه¯؟院 ه¸¸ç…§é™¢ و؛گé †é™¢

組織

é–€è·،

و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«مپ¯ن½ڈèپ·مپ¨مپ¯هˆ¥مپ«é–€è·،مپŒè¨ç½®مپ•م‚ŒمپںمپŒهگچèھ‰èپ·çڑ„مپھهکهœ¨مپ مپ£مپںمپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚èڈ¯é ‚ه®®م‚’هڈ‚ç…§م€‚

ن½ڈèپ·

- وˆ¦ه¾Œمپ¯وµ„هœںé–€ن¸»مپ¨ه‘¼مپ¶م€‚

| ن»£ | هگچه‰چ | ç”ںو²،ه¹´ | هœ¨èپ·ه¹´ | 蓮社هڈ·مپھمپ© | èھ‰هڈ·مپھمپ© | éک؟هڈ·مپھمپ© | 称هڈ· | ç•¥و´ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | و؛گç©؛ | 1133-1212 | و³•ç„¶وˆ؟ | وµ„هœںه®—開祖م€‚çں¥وپ©ه¯؛هˆن»£م€‚ | ||||

| 2 | و؛گو™؛ | 1183-1238 | ه‹¢è¦³وˆ؟ | ه¹³ه¸«ç››مپ®هگم€‚ه¹³é‡چç››مپ®ه«م€‚ç´«é‡ژé–€ه¾’مپ®ç¥–م€‚çں¥وپ©ه¯؛2ن¸–م€‚ | ||||

| 3 | وœ¬ن»ڈéپ“ه®— | ?-1250 | 1250ه¹´(ه»؛é•·2ه¹´)10وœˆ2و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 4 | éپ“舜 | ?-1264 | 1264ه¹´(و–‡و°¸1ه¹´)2وœˆ3و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 5 | è¦ڑç”ں | ?-1271 | 1271ه¹´(و–‡و°¸8ه¹´)6وœˆ9و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 6 | éپچç©؛ | ?-1285 | 観وکژوˆ؟ | 観وکژوˆ؟مپ¨هڈ·مپ™م€‚1285ه¹´(ه¼که®‰8ه¹´)9وœˆ21و—¥و»هژ»م€‚ | ||||

| 7 | ن؛†ن؟، | ?-1293 | 1293ه¹´(و°¸ن»پ1ه¹´)2وœˆ13و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 8 | ه¦‚ç©؛ | 1262-1321 | ن»ڈه…ƒçœںه؟œو™؛و…§ه¦‚ن¸€ه›½ه¸« | و™؛وپµه…‰é™¢é–‹ه±±م€‚çں¥وپ©ه¯؛6ن¸–م€‚1321ه¹´(ه…ƒن؛¨1ه¹´)3وœˆ6و—¥و»هژ»م€‚60و³م€‚ | ||||

| 9 | 舜وکŒ | 1255-1335 | ه¼“ه‰ٹو£ه®¶مپ®هگم€‚ه¦‚ç©؛مپ®ه¼ںهگم€‚م€ژو³•ç„¶ن¸ٹن؛؛çµµن¼م€ڈم‚’è‘—مپ™م€‚舜وکŒو³•هچ°م€‚ه…ƒه¤©هڈ°ه®—هƒ§مپ§ه»¶وڑ¦ه¯؛هٹںه¾³é™¢مپ«مپ„مپںم€‚1335ه¹´(ه»؛و¦2ه¹´)1وœˆ14و—¥ï¼ˆ25و—¥مپ¨م‚‚)و»هژ»م€‚80و³ن½™م€‚ | |||||

| 10 | è¥؟éک؟ | ?-1355 | è¥؟éک؟ | 1355ه¹´(و–‡ه’Œ4ه¹´)8وœˆ18و—¥و»هژ»م€‚ | ||||

| 11 | ه††و™؛ | ?-1357 | 鳥羽و³•ن¼ه¯؛مپ¨ه±±ç§‘مƒ»éک؟ه¼¥é™€ه¯؛م‚’ه‰µه»؛م€‚1357ه¹´(ه»¶و–‡2ه¹´)3وœˆ27و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 12 | èھ“éک؟ | 1297-1374 | èھ“éک؟ | ه½“é؛»ه¯؛ه¥¥é™¢م‚’ه‰µه»؛مپ—مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚1374ه¹´(ه؟œه®‰7ه¹´)7وœˆ19و—¥و»هژ»م€‚78و³م€‚èھ“éک؟و™®è¦³م€‚ | ||||

| 13 | وپéک؟ | ?-1378 | وپéک؟ | 1378ه¹´(و°¸ه’Œ4ه¹´)9وœˆ20و—¥و»هژ»م€‚ | ||||

| 14 | هٹ©éک؟ | ?-1392 | هٹ©éک؟ | 1392ه¹´(وکژه¾³3ه¹´)3وœˆ16و—¥ï¼ˆ1381ه¹´(و°¸ه¾³1ه¹´)4وœˆ22و—¥مپ¨م‚‚)و»هژ»م€‚ | ||||

| 15 | ن½گéک؟ | ?-1398 | ن½گéک؟ | 1398ه¹´(ه؟œو°¸5ه¹´)2وœˆ21و—¥و»هژ»م€‚ | ||||

| 16 | ن؟،و¥½ | ?-1400 | 1400ه¹´(ه؟œو°¸7ه¹´)10وœˆ22و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 17 | و³•éک؟ | ?-1407 | و³•éک؟ | 1407ه¹´(ه؟œو°¸14ه¹´)ه؟œو°¸14ه¹´4وœˆ23و—¥و»هژ»م€‚ | ||||

| 18 | ه…¥éک؟ | ?-1448 | ه…¥éک؟ | 1448ه¹´(و–‡ه®‰5ه¹´)8وœˆ26و—¥و»هژ»م€‚ | ||||

| 19 | éڑ†éک؟ | 1413-1481 | ه°èھ‰ | éڑ†éک؟ | وµ„هژ³é™¢é–‹ه±±éڑ†ه°مپ®ه¼ںهگم€‚وµ„هژ³é™¢2ن¸–م€‚称هگچ院(و»‹è³€çœŒه®ˆه±±ه¸‚)م‚’ه‰µه»؛م€‚1481ه¹´(و–‡وکژ13ه¹´)ه¹´9وœˆ7و—¥و»هژ»م€‚69و³م€‚ | |||

| 20 | ç©؛禅 | ?-1450 | 1450ه¹´(ه®ه¾³2ه¹´)4وœˆ28و—¥و»هژ»م€‚ | |||||

| 21 | و…¶ç«؛ | 1403-1459 | è،Œè“®ç¤¾ | ه¤§èھ‰ | çں¥وپ©ه¯؛19ن¸–م€‚1459ه¹´(長禄3ه¹´)1وœˆ24و—¥و»هژ»م€‚57و³م€‚ | |||

| 22 | çڈ çگ³ | 1439-1511 | 1459-1503 | و£ں蓮社 | ه‘¨èھ‰ | 1459ه¹´(長禄3ه¹´)ه°±ن»»م€‚ه؟œن»پمپ®ن¹±مپ®وˆ¦çپ«مپ§1468ه¹´م€پçں¥وپ©é™¢مپ¯ç„¼ه¤±م€‚مپمپ®مپںم‚پé’蓮院é کمپ مپ£مپںè؟‘و±ںه›½ن¼ٹ香立èچکمپ«ه¾،ه½±هƒڈمƒ»ه®ç‰©مپ¨ه…±مپ«éپ؟難م€‚مپ¾مپڑن¸ٹهœ¨هœ°مپ®é‡‘è“®ه¯؛مپ«ه…¥م‚ٹم€پمپ¾م‚‚مپھمپڈن¸‹هœ¨هœ°مپ«و–°مپںمپ«ن¸€ه¯؛م‚’ه»؛ç«‹مپ—مپںم€‚مپ“م‚ŒمپŒو–°çں¥وپ©é™¢مپ§مپ‚م‚‹م€‚1477ه¹´م€پوˆ¦çپ«مپŒهڈژمپ¾م‚‹مپ¨ن؛¬éƒ½مپ«ه¸°م‚ٹم€پçں¥وپ©é™¢ه¾©èˆˆمپ®و؛–ه‚™م‚’ه§‹م‚پم‚‹م€‚ه¾،ه½±هƒڈم‚’ن؟®ه¾©مپ—م€پن¼½è—چم‚’ه†چه»؛مپ—م€پ1788ه¹´م€پن؛¬éƒ½çں¥وپ©é™¢م‚’ه¾©èˆˆمپ•مپ›مپںم€‚1503ه¹´(و–‡ن؛€3ه¹´)è¾ه±±م€‚1511ه¹´(و°¸و£8ه¹´)4وœˆ23و—¥ï¼ˆ1وœˆ26و—¥مپ¨م‚‚)و»هژ»م€‚73و³م€‚ | ||

| 23 | و„ڑه؛• | 1445-1516 | 1504-1511 | çœں蓮社 | ه‹¢èھ‰ | و¾ه¹³ه®¶مƒ»ه¾³ه·ه®¶مپ®èڈ©وڈگه¯؛ه¤§و¨¹ه¯؛مپ®é–‹ه±±م€‚و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ®وµ„هœںه®—興éڑ†مپ®و؛گوµپم‚’ن½œم‚‹م€‚1504ه¹´(و°¸و£1ه¹´)8وœˆه°±ن»»م€‚1511ه¹´(و°¸و£8ه¹´)è¾ه±±م€‚1516ه¹´(و°¸و£13ه¹´)4وœˆ11و—¥و»هژ»م€‚73و³?م€‚ | ||

| 24 | 訓ه…¬ | ?-1520 | 1511- | 釈蓮社 | 肇èھ‰ | ن؟،ه…‰وکژه¯؛م‚ˆم‚ٹو™‹ه±±م€‚ن¸‰و²³ه¤§وپ©ه¯؛ن¸èˆˆم€‚1511ه¹´(و°¸و£8ه¹´)ه°±ن»»م€‚1520ه¹´(و°¸و£17ه¹´)8وœˆ15و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 25 | هک牛 | 1469-1549 | 1520-1527 | ه°ٹ蓮社 | 超èھ‰ | é«کé،•çœںه®—ه›½ه¸« | و¾ه¹³è¦ھه؟ مپ®هگم€‚ن؟،ه…‰وکژه¯؛3ن¸–م€‚1520ه¹´(و°¸و£17ه¹´)ه†¬ه°±ن»»م€‚1527ه¹´(ه¤§و°¸7ه¹´)è¾ه±±م€‚1549ه¹´(ه¤©و–‡18ه¹´)12وœˆ20و—¥و»هژ»م€‚81و³م€‚1857ه¹´(ه®‰و”؟4ه¹´)é–ڈ5وœˆ11و—¥م€په›½ه¸«هڈ·مپŒè´ˆم‚‰م‚Œم‚‹م€‚ | |

| 26 | و؛گو´¾ | ?-1552 | 1527-ن؛«ç¦„ | وژ蓮社 | ن؟èھ‰ | و³•ç„¶ه¯؛é–‹ه±±م€‚1527ه¹´(ه¤§و°¸7ه¹´)ه°±ن»»م€‚ن؛«ç¦„هˆه¹´مپ«è¾ه±±م€‚1552ه¹´(ه¤©و–‡21ه¹´)3وœˆ30و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 27 | ه…‰ç„¶ | ?-1555 | ن؛«ç¦„-1554 | وµ©è“®ç¤¾ | ه¾³èھ‰ | ه±±هںژمƒ»ه¤§ه؟µه¯؛م‚’ه‰µه»؛م€‚ن؛«ç¦„(1528-1532)هˆه¹´مپ«ه°±ن»»م€‚1554ه¹´(ه¤©و–‡23ه¹´)10وœˆè¾ه±±م€‚1555ه¹´(ه¼کو²»1ه¹´)7وœˆ24و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 28 | èپ،補 | 1521-1598 | 1554-1595 | ن¹è“®ç¤¾ | وµ©èھ‰ | ه†…ه¤§è‡£ن¸‡é‡Œه°ڈ路秀وˆ؟مپ®هگم€‚1554ه¹´(ه¤©و–‡23ه¹´)11وœˆه°±ن»»م€‚1595ه¹´(و–‡ç¦„4ه¹´)10وœˆè¾ه±±م€‚1598ه¹´(و…¶é•·3ه¹´)11وœˆ17و—¥و»هژ»م€‚78و³م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œèپ،甫م€چم€‚ | ||

| 29 | ه°ٹç…§ | 1562-1620 | 1595- | è،Œè“®ç¤¾ | و؛€èھ‰ | çں¥وپ©é™¢ن¸èˆˆم€‚ن¸‡é‡Œه°ڈ路秀وˆ؟مپ®ه«م€‚èپ،補مپ®ç”¥م€‚çں¥وپ©é™¢مپ®ç·ڈوœ¬ه±±مپ¨مپ—مپ¦مپ®هœ°ن½چم‚’ه›؛م‚پمپںم€‚1595ه¹´(و–‡ç¦„4ه¹´)10وœˆه°±ن»»م€‚1620ه¹´(ه…ƒه’Œ6ه¹´)6وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚59و³م€‚ | ||

| 30 | و³•é›² | ?-1627 | 1620- | 馨蓮社 | هںژèھ‰ | è‡ھهٹمپ¯ه¤©ه¶½ه¯؛م€‚1620ه¹´(ه…ƒه’Œ6ه¹´)10وœˆهڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1627ه¹´(ه¯›و°¸4ه¹´)12وœˆوœ”و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 31 | و؛گو£ | ?-1628 | 1628- | ه¤ھ蓮社 | 然èھ‰ | 1628ه¹´(ه¯›و°¸5ه¹´)7وœˆهڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1628ه¹´(ه¯›و°¸5ه¹´)8وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 32 | éœٹه·Œ | 1554-1641 | 1629- | وھ€è“®ç¤¾ | 雄èھ‰ | ن»ٹه·و°ڈه‹مپ®ن¸‰ç”·م€‚ه¤§ه·Œه¯؛3ن¸–م€‚و±ںوˆ¸مƒ»éœٹه·Œه¯؛é–‹ه±±م€‚1629ه¹´(ه¯›و°¸6ه¹´)6وœˆ25و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1641ه¹´(ه¯›و°¸18ه¹´)9وœˆوœ”و—¥و»هژ»م€‚88و³م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œéœٹهژ³م€چم€‚ | ||

| 33 | ه»“و؛گ | 1577-1648 | 1642- | وœ¬è“®ç¤¾ | ه††èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛33ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1642ه¹´(ه¯›و°¸19ه¹´)2وœˆهڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1648ه¹´(و…¶ه®‰1ه¹´)7وœˆ4و—¥و»هژ»م€‚72و³م€‚ | ||

| 34 | و–‡ه®— | ?-1649 | 1648- | و·±è“®ç¤¾ | ه؟ƒèھ‰ | 飯و²¼مƒ»ه¼ک経ه¯؛مپ‹م‚‰و™‹ه±±م€‚1648ه¹´(و…¶ه®‰1ه¹´)8وœˆهڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1649ه¹´(و…¶ه®‰2ه¹´)12وœˆ8و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 35 | و—§ه؟œ | ?-1657 | 1650- | 超蓮社 | ه‹èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛36ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1650ه¹´(و…¶ه®‰3ه¹´)1وœˆهڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1657ه¹´(وکژوڑ¦3ه¹´)3وœˆوœ”و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 36 | ه°ٹç©؛è¦ھçژ‹ | 1616-1688 | 1657-1663 | ه¤©è“®ç¤¾ | ه¸èھ‰ | ن¼ڈ見ه®®ه‡؛è؛«م€‚ه°ٹç©؛ç¥ç¤¾ç¥ç¥م€‚çœںه¦‚院مپ¨هڈ·مپ™م€‚1657ه¹´(وکژوڑ¦3ه¹´)6وœˆهڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1663ه¹´(ه¯›و–‡3ه¹´)12وœˆé€€ن»»م€‚1688ه¹´(ه…ƒç¦„1ه¹´)11وœˆ7و—¥و»هژ»م€‚73و³م€‚ | ||

| 37 | çں¥é‘‘ | 1606-1678 | 1663-1674 | ن؟،蓮社 | çژ„èھ‰ | 蓮馨ه¯؛م€پéژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛41ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ن¼ٹه‹¢ه¯‚ç…§ه¯؛م‚’ه‰µه»؛م€‚1663ه¹´(ه¯›و–‡3ه¹´)12وœˆ24و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1674ه¹´(ه»¶ه®2ه¹´)4وœˆ19و—¥é€€ن»»م€‚1678ه¹´(ه»¶ه®6ه¹´)3وœˆ6و—¥و»هژ»م€‚73و³م€‚ | ||

| 38 | ن¸‡ç„، | 1607-1681 | 1674- | 直蓮社 | çژ„èھ‰ | وµ„ه›½ه¯؛م€په¼ک経ه¯؛م€په¤§ه…‰é™¢م€په…‰وکژه¯؛43ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚وµ„هœںه¾‹مپ®هƒ§م€‚ن؛¬éƒ½و³•ç„¶é™¢م‚’ه‰µه»؛م€‚ه¼ںهگمپ«ه؟چو¾‚مپŒمپ„م‚‹م€‚1674ه¹´(ه»¶ه®2ه¹´)5وœˆ2و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1681ه¹´(ه¤©ه’Œ1ه¹´)6وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚75و³م€‚ | ||

| 39 | و„ںو „ | ?-1687 | 1681- | و£è“®ç¤¾ | ç›´èھ‰ | ه¤§ه…‰é™¢مپ‹م‚‰و™‹ه±±م€‚1681ه¹´(ه¤©ه’Œ1ه¹´)8وœˆ24و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1687ه¹´(è²ن؛«4ه¹´)12وœˆوœ”و—¥و»هژ»م€‚80و³ن½™م€‚ | ||

| 40 | ه¤é›² | 1624-1691 | 1688- | 称蓮社 | ه°‚èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛48ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1688ه¹´(ه…ƒç¦„1ه¹´)2وœˆ13و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1691ه¹´(ه…ƒç¦„4ه¹´)11وœˆ6و—¥و»هژ»م€‚68و³م€‚ | ||

| 41 | 良وˆ‘ | 1631-1693 | 1691- | ç£è“®ç¤¾ | ه®ڈèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛50ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1691ه¹´(ه…ƒç¦„4ه¹´)12وœˆ10و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1693ه¹´(ه…ƒç¦„6ه¹´)12وœˆ29و—¥و»هژ»م€‚63و³م€‚ | ||

| 42 | 秀éپ“ | 1631-1707 | 1694- | وœ¬è“®ç¤¾ | 白èھ‰ | ن¼é€ڑ院14ن¸–م‚’مپ¸مپ¦و™‹ه±±م€‚1694ه¹´(ه…ƒç¦„7ه¹´)1وœˆ29و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1707ه¹´(ه®و°¸4ه¹´)3وœˆ11و—¥و»هژ»م€‚77و³م€‚ | ||

| 43 | ه††çگ† | 1650-1725 | 1707-1715 | 相蓮社 | ه؟œèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛53ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1707ه¹´(ه®و°¸4ه¹´)3وœˆ23و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1715ه¹´(و£ه¾³5ه¹´)5وœˆ22و—¥é€€ن»»م€‚1725ه¹´(ن؛«ن؟10ه¹´)9وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚76و³م€‚ | ||

| 44 | ه²¸ن؛† | 1647-1716 | 1715- | ه…¥è“®ç¤¾ | é€ڑèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛55ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1715ه¹´(و£ه¾³5ه¹´)6وœˆ19و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1716ه¹´(ن؛«ن؟1ه¹´)7وœˆ17و—¥و»هژ»م€‚70و³م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œه²©وک¥م€چم€‚ | ||

| 45 | و²¢وک¥ | 1649-1718 | 1716- | وœ¬è“®ç¤¾ | 然èھ‰ | ن¼é€ڑ院20ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1716ه¹´(ن؛«ن؟1ه¹´)8وœˆ6و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1718ه¹´(ن؛«ن؟3ه¹´)7وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚70و³م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œو·±وک¥م€چم€‚ | ||

| 46 | ن؛†é‘‘ | ?-1727 | 1718- | ن»»è“®ç¤¾ | 然èھ‰ | ن¼é€ڑ院21ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1718ه¹´(ن؛«ن؟3ه¹´)8وœˆ12و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1727ه¹´(ن؛«ن؟12ه¹´)8وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 47 | 見超 | ?-1732 | 1727- | çœں蓮社 | ç…§èھ‰ | ن¼é€ڑ院23ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1727ه¹´(ن؛«ن؟12ه¹´)8وœˆ26و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)1وœˆ7و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 48 | ه¾€çڑ„ | ?-1738 | 1732- | و£è“®ç¤¾ | ه …èھ‰ | ن¼é€ڑ院24ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1732ه¹´(ن؛«ن؟17ه¹´)2وœˆ2و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1738ه¹´(ه…ƒو–‡3ه¹´)4وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 49 | çœںه¯ں | 1670-1745 | 1738- | هگچ蓮社 | 称èھ‰ | ه¢—ن¸ٹه¯؛م€په¼ک経ه¯؛م€پéژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛60ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1738ه¹´(ه…ƒو–‡3ه¹´)5وœˆ16و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1745ه¹´(ه»¶ن؛«2ه¹´)4وœˆ4و—¥و»هژ»م€‚76و³م€‚ | ||

| 50 | é¸ه®؟ | ?-1750 | 1745- | هڈ°è“®ç¤¾ | éœٹèھ‰ | ه¸¸é™¸مƒ»ه¸¸ç¦ڈه¯؛مپ‹م‚‰و™‹ه±±م€‚1745ه¹´(ه»¶ن؛«2ه¹´)5وœˆ2و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1750ه¹´(ه¯›ه»¶3ه¹´)10وœˆ15و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 51 | é›²é ‚ | ?-1753 | 1626- | éپ£è“®ç¤¾ | ه–ڑèھ‰ | ن¼é€ڑ院28ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1626ه¹´(ه¯›و°¸3ه¹´)11وœˆ12و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1753ه¹´(ه®وڑ¦3ه¹´)2وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 52 | ن؛†é¢¨ | 1683-1754 | 1753- | ه…‰è“®ç¤¾ | ه›£èھ‰ | و±ںوˆ¸مƒ»éœٹه±±ه¯؛م€په¸¸ç¦ڈه¯؛م€په…‰وکژه¯؛64ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1753ه¹´(ه®وڑ¦3ه¹´)3وœˆ14و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1754ه¹´(ه®وڑ¦4ه¹´)9وœˆ3و—¥و»هژ»م€‚72و³م€‚ | ||

| 53 | é †çœں | ?-1769 | 1754-1763 | هژ³è“®ç¤¾ | é؛—èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛65ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1754ه¹´(ه®وڑ¦4ه¹´)10وœˆ7و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1763ه¹´(ه®وڑ¦13ه¹´)8وœˆ20و—¥é€€ن»»م€‚1769ه¹´(وکژه’Œ6ه¹´)4وœˆ12و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 54 | و²¢çœں | ?-1765 | 1763- | و½¤è“®ç¤¾ | و›¹èھ‰ | ن¼é€ڑ院31ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1763ه¹´(ه®وڑ¦13ه¹´)9وœˆ25و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1765ه¹´(وکژه’Œ2ه¹´)7وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œو·±çœںم€چم€‚ | ||

| 55 | و£هگ« | 1690-1769 | 1765- | ن»پ蓮社 | 興èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛67ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1765ه¹´(وکژه’Œ2ه¹´)8وœˆ26و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1769ه¹´(وکژه’Œ6ه¹´)10وœˆ2و—¥و»هژ»م€‚80و³م€‚ | ||

| 56 | و•™و„ڈ | 1700-1771 | 1769- | 金蓮社 | è¦ڑèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛69ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1769ه¹´(وکژه’Œ6ه¹´)11وœˆ4و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1771ه¹´(وکژه’Œ8ه¹´)11وœˆ12و—¥و»هژ»م€‚72و³م€‚ | ||

| 57 | è²çڈ¾ | ?-1780 | 1771-1780 | و ´è“®ç¤¾ | وھ€èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛70ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1771ه¹´(وکژه’Œ8ه¹´)12وœˆ8و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1780ه¹´(ه®‰و°¸9ه¹´)7وœˆ11و—¥é€€ن»»م€‚1780ه¹´(ه®‰و°¸9ه¹´)9وœˆ24و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 58 | ç¥گوœˆ | ?-1784 | 1780- | و·±è“®ç¤¾ | وµ·èھ‰ | ن¼é€ڑ院38ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1780ه¹´(ه®‰و°¸9ه¹´)8وœˆ6و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1784ه¹´(ه¤©وکژ4ه¹´)7وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 59 | 興çژ„ | ?-1796 | 1784-1791 | èھ 蓮社 | ه®ںèھ‰ | ن¼é€ڑ院40ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1784ه¹´(ه¤©وکژ4ه¹´)8وœˆ8و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1791ه¹´(ه¯›و”؟3ه¹´)8وœˆ7و—¥é€€ن»»م€‚1796ه¹´(ه¯›و”؟8ه¹´)3وœˆ18و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 60 | ه®ڑèھ¬ | ?-1802 | 1791-1798 | 見蓮社 | èھ èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛76ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1791ه¹´(ه¯›و”؟3ه¹´)9وœˆ25و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1798ه¹´(ه¯›و”؟10ه¹´)9وœˆ10و—¥é€€ن»»م€‚1802ه¹´(ن؛«ه’Œ2ه¹´)1وœˆ3و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 61 | èپ–éپ“ | ?-1801 | 1798- | ن؟،蓮社 | ن»°èھ‰ | ن¼é€ڑ院44ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1798ه¹´(ه¯›و”؟10ه¹´)10وœˆ2و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1801ه¹´(ن؛«ه’Œ1ه¹´)9وœˆ16و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 62 | éœٹé؛ں | ?-1806 | 1801- | ه¾³è“®ç¤¾ | èپ–èھ‰ | ن¼é€ڑ院45ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1801ه¹´(ن؛«ه’Œ1ه¹´)10وœˆ16و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1806ه¹´(و–‡هŒ–3ه¹´)4وœˆ13و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 63 | و™؛هژ³ | ?-1809 | 1806- | و„›è“®ç¤¾ | هگ›èھ‰ | ن¼é€ڑ院46ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1806ه¹´(و–‡هŒ–3ه¹´)5وœˆ18و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1809ه¹´(و–‡هŒ–6ه¹´)7وœˆ19و—¥و»هژ»م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œو™؛ه„¼م€چم€‚ | ||

| 64 | هœ¨ه؟ƒ | 1744-1822 | 1809-1820 | و¸…蓮社 | و³°èھ‰ | ن¼é€ڑ院47ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1809ه¹´(و–‡هŒ–6ه¹´)8وœˆ16و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1820ه¹´(و–‡و”؟3ه¹´)9وœˆ4و—¥é€€ن»»م€‚1822ه¹´(و–‡و”؟5ه¹´)9وœˆ27و—¥و»هژ»م€‚79و³م€‚ | ||

| 65 | è²هژ³ | ?-1827 | 1820- | ç‰è“®ç¤¾ | è؟ژèھ‰ | ن¼é€ڑ院49ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1820ه¹´(و–‡و”؟3ه¹´)10وœˆ3و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1827ه¹´(و–‡و”؟10ه¹´)6وœˆ18و—¥و»هژ»م€‚م€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ«م€Œç…§èھ‰م€چم€‚ | ||

| 66 | è²ç‘ | ?-1831 | 1827- | وکژ蓮社 | ه¯ںèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛85ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1827ه¹´(و–‡و”؟10ه¹´)7وœˆ20و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1831ه¹´(ه¤©ن؟2ه¹´)12وœˆ26و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 67 | èھ¬è،Œ | ?-1850 | 1832-1836 | 諦蓮社 | èپ´èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛86ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1832ه¹´(ه¤©ن؟3ه¹´)2وœˆ2و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1836ه¹´(ه¤©ن؟7ه¹´)12وœˆ18و—¥é€€ن»»م€‚1850ه¹´(هک‰و°¸3ه¹´)4وœˆ17و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 68 | èھ¬çژ„ | ?-1838 | 1837- | و³•è“®ç¤¾ | éں؟èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛87ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1837ه¹´(ه¤©ن؟8ه¹´)1وœˆ23و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1838ه¹´(ه¤©ن؟9ه¹´)é–ڈ4وœˆ21و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 69 | é †è‰¯ | ?-1845 | 1838-1844 | ن½†è“®ç¤¾ | و–¹èھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛88ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1838ه¹´(ه¤©ن؟9ه¹´)6وœˆ10و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1844ه¹´(ه¼کهŒ–1ه¹´)11وœˆ11و—¥é€€ن»»م€‚1845ه¹´(ه¼کهŒ–2ه¹´)12وœˆ16و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 70 | و“ه¹¢ | ?-1848 | 1845- | é،•è“®ç¤¾ | 赫èھ‰ | ه¤§ه…‰é™¢مپ‹م‚‰و™‹ه±±م€‚1845ه¹´(ه¼کهŒ–2ه¹´)5وœˆ26و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1848ه¹´(هک‰و°¸1ه¹´)7وœˆ26و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 71 | é،•éپ“ | 1790-1858 | 1848- | ه¾³è“®ç¤¾ | ن¸‡èھ‰ | ه‹é،که¯؛مپ‹م‚‰و™‹ه±±م€‚1848ه¹´(هک‰و°¸1ه¹´)9وœˆ19و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1858ه¹´(ه®‰و”؟5ه¹´)5وœˆ12و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 72 | وµ„هژ³ | ?-1861 | 1858- | ه¾—蓮社 | èچکèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛92ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1858ه¹´(ه®‰و”؟5ه¹´)8وœˆ4و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1861ه¹´(و–‡ن¹…1ه¹´)4وœˆ10و—¥و»هژ»م€‚ | ||

| 73 | ه¦ه¤© | 1804-1870 | 1861-1870 | ه®ں蓮社 | هگچèھ‰ | éژŒه€‰ه…‰وکژه¯؛94ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1861ه¹´(و–‡ن¹…1ه¹´)7وœˆ13و—¥هڈ°ه‘½مپ§ه°±ن»»م€‚1870ه¹´(وکژو²»3ه¹´)11وœˆ26و—¥و»هژ»م€‚67و³م€‚ç¶و–°مپ®و··ن¹±وœںمپ§ه¦ه¤©مپ®و»ه¾Œمپ—مپ°م‚‰مپڈç„،ن½ڈمپ¨مپھم‚‹م€‚ | ||

| 74 | و¼†é–“ن؟ٹه…‰ | ?-1874 | 1871-1874 | ه¤©è“®ç¤¾ | éڑڈèھ‰ | é †éک؟و–ژ祥 | ن¼é€ڑ院مپ‹م‚‰و™‹ه±±م€‚1871ه¹´(وکژو²»4ه¹´)10وœˆ2و—¥ه‹…مپ§ه°±ن»»م€‚1872ه¹´(وکژو²»5ه¹´)5وœˆن»»و¨©ه°‘و•™و£م€‚وکژو²»ه¹´7وœˆ11و—¥ن»»ه¤§و•™و£م€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)4وœˆ19و—¥é€€ن»»م€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)5وœˆ21و—¥و»هژ»م€‚ | |

| 75 | é¤ٹ鵜ه¾¹ه®ڑ | 1814-1891 | 1874-1887 | éڑڈ蓮社 | é †èھ‰ | ه®éک؟ | وµ„ه›½ه¯؛م€پن¼é€ڑ院م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)4وœˆ17و—¥و•™éƒ¨çœپمپ‹م‚‰ن½ڈèپ·مپ«ن»»ه‘½م€‚1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)3وœˆ7و—¥ن»»ه¤§و•™و£م€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)4وœˆé€€ن»»م€‚1891ه¹´(وکژو²»24ه¹´)3وœˆ15و—¥و»هژ»م€‚78و³م€‚ | |

| 76 | ç¦ڈç”°è،Œèھ، | 1809-1888 | 1887- | ه»؛蓮社 | ç«‹èھ‰ | و™‹éک؟ | ه°ڈçں³ه·و¸…وµ„ه؟ƒé™¢م€پن¸،ه›½مƒ»ه›هگ‘院م€پن¼é€ڑ院م€په¢—ن¸ٹه¯؛70ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)4وœˆ6و—¥ه†…ه‹™ه¤§è‡£مپ‹م‚‰ن½ڈèپ·مپ«ن»»ه‘½م€‚1888ه¹´(وکژو²»21ه¹´)4وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚83و³?م€‚ | |

| 77 | و—¥é‡ژéœٹç‘ | 1818-1896 | 1888- | é؛ں蓮社 | é³³èھ‰ | ن؛€éک؟ | ه¢—ن¸ٹه¯؛71ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1888ه¹´(وکژو²»21ه¹´)6وœˆ5و—¥ه®—و´¾مپ§وژ¨وˆ´مپ—م€په†…ه‹™ه¤§è‡£مپ‹م‚‰ن½ڈèپ·مپ«ن»»ه‘½م€‚1896ه¹´(وکژو²»29ه¹´)5وœˆ13و—¥و»هژ»م€‚79و³م€‚ | |

| 78 | é‡ژن¸ٹéپ‹وµ· | 1829-1904 | 1896-1902 | هˆ°è“®ç¤¾ | ç«ںèھ‰ | ن»»éک؟ | ه¢—ن¸ٹه¯؛75ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚1896ه¹´(وکژو²»29ه¹´)7وœˆه®—و´¾مپ§وژ¨وˆ´مپ—م€په†…ه‹™ه¤§è‡£مپ‹م‚‰ن½ڈèپ·مپ«ن»»ه‘½م€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)4وœˆ28و—¥é€€ن»»م€‚1904ه¹´(وکژو²»37ه¹´)12وœˆ21و—¥و»هژ»م€‚76و³م€‚ | |

| 79 | ه±±ن¸‹çڈ¾وœ‰ | 1832-1934 | 謙蓮社 | هèھ‰ | ه¦™éک؟ | çں¥وپ©ه¯؛62ن¸–م€په¢—ن¸ٹه¯؛76ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ | ||

| 80 | ه²©ن؛•و™؛وµ· | 1863-1942 | و—蓮社 | é،کèھ‰ | ه؛•éک؟ç„،و¶¯ | و¸…وµ„èڈ¯é™¢72ن¸–م€په¢—ن¸ٹه¯؛م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚éں³و¥½ه®¶ | ||

| 81 | éƒپèٹ³éڑڈه†† | ن¸€è“®ç¤¾ | 相èھ‰ | ه…¥éک؟çگ¶و°´ | 金وˆ’ه…‰وکژه¯؛63ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ | |||

| 82 | وœ›وœˆن؟،ن؛¨ | 1869-1948 | و™ƒè“®ç¤¾ | وکژéک؟وœ›ç„،雲 | 金وˆ’ه…‰وکژه¯؛64ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ن»ڈو•™ه¦è€…م€‚è—¤ن¹‹ه¯؛م€‚ه¤§و£ه¤§ه¦ه¦é•·مپھمپ©و´ن»»م€‚مپ„م‚ڈم‚†م‚‹م€ژوœ›وœˆن»ڈو•™ه¤§è¾ه…¸م€ڈمپ®ç·¨è€…م€‚ | |||

| 83 | ه²¸ن؟،ه®ڈ | 1889-1979 | é‡ڈèھ‰ | هˆن»£وµ„هœںé–€ن¸»م€‚ | ||||

| 84 | é«کç• ه¯›وˆ‘ | 1889-1981 | وکژèھ‰ | وµ„هœںé–€ن¸»2ن¸–م€‚و¸…وµ„èڈ¯é™¢م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ | ||||

| 85 | è—¤ن؛•ه®ںه؟œ | 1898-1992 | 1882-1992 | وکژèھ‰ | وµ„هœںé–€ن¸»3ن¸–م€‚ه¢—ن¸ٹه¯؛م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ه²گéکœçœŒه‡؛è؛«م€‚1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)ç”ںم€‚çں¥وپ©é™¢85ن¸–م€‚ه¢—ن¸ٹه¯؛84ن¸–م€‚1920ه¹´م€پè،Œهں؛ه¯؛مپ§ه¾—ه؛¦م€‚1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)م€په®—و•™ه¤§ه¦ï¼ˆه¤§و£ه¤§ه¦ï¼‰هچ’م€‚هگŒه¹´7وœˆ6و—¥م€پè«ڈè¨ھ紫雲ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚è«ڈè¨ھمƒ»éک؟ه¼¥é™€ه¯؛مپ«م‚‚é€ڑمپ£مپںمپ¨مپ„مپ†م€‚第1ه›ه…±ç”ںçµگè،†مپ«هڈ‚هٹ مپ—م€پو¤ژه°¾ه¼پهŒ،مپ«ه¸«ن؛‹مپ—مپںم€‚1924ه¹´م€پو›¹و´ه®—و°¸ه¹³ه¯؛مپ§ن؟®è،Œم€‚ه®—ه‹™و‰€èپ·ه“،م€پوµ„هœںه®—ه¸ƒو•™è¬›ç؟’و‰€ن¸»ن؛‹مپھمپ©م‚’経مپ¦1970ه¹´(وکه’Œ45ه¹´)6وœˆ13و—¥م€په¤§و¨¹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1978ه¹´(وکه’Œ53ه¹´)10وœˆم€په¢—ن¸ٹه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1882ه¹´م€پçں¥وپ©é™¢مپ«و™‹ه±±مپ—م€پوµ„هœںé–€ن¸»مپ¨مپھم‚‹م€‚1992ه¹´9وœˆ3و—¥و»هژ»م€‚ه…‰è“®ç¤¾وکژèھ‰ç”ںéک؟و³•ن»™م€‚è‘—و›¸ه¤ڑو•°م€‚ | |||

| 86 | ن¸و‘ه؛·éڑ† | 1906-2008 | 1993-2007 | ه¼Œè“®ç¤¾ | ه؟ƒèھ‰ | ه؟µéک؟وµ„و¥ | ه¢—ن¸ٹه¯؛م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚وµ„هœںé–€ن¸»4ن¸–م€‚çں¥وپ©é™¢86ن¸–مƒ»ه¢—ن¸ٹه¯؛85ن¸–م€‚هچ°ه؛¦ه±±و—¥وœ¬ه¯؛ç«؛ن¸»م€‚ه…¨و—¥وœ¬ن»ڈو•™ن¼ڑن¼ڑé•·م€‚è‡ھهٹمپ¯و¸…و°´ه®ں相ه¯؛م€‚ن¸و‘ه¼په؛·مپ®é•·ç”·م€‚ç ”ç©¶è€…مپ¨مپ—مپ¦مپ®ه°‚é–€مپ¯ه®—و•™ه¦م€‚ه”گو²¢éک؟ه¼¥é™€ه¯؛مپ§ه±±ه´ژه¼پو „مپ«ه‡؛ن¼ڑمپ„ن؟،ن»°مپ«ç›®è¦ڑم‚پمپںم€‚1929ه¹´م€په¤§و£ه¤§ه¦هچ’(第1وœںç”ں)م€‚ه¤§و£ه¤§ه¦ç ”究科ن؟®ن؛†م€‚1938ه¹´م€په¤§و£ه¤§ه¦è¬›ه¸«مپ¨مپھم‚ٹه¾Œمپ«و•™وژˆم€‚1975ه¹´(وکه’Œ50ه¹´)مپ‹م‚‰1978ه¹´(وکه’Œ53ه¹´)مپ¾مپ§ه¤§و£ه¤§ه¦ه¦é•·م€‚1982ه¹´ه¢—ن¸ٹه¯؛و³•ن¸»م€‚1983ه¹´م€پوµ„هœںه®—ه‹§ه¦ه¯®ه¯®é م€‚1993ه¹´م€پçں¥وپ©é™¢ن½ڈèپ·مƒ»وµ„هœںé–€ن¸»م€‚2007ه¹´é€€ن»»م€‚2008ه¹´5وœˆ8و—¥و»هژ»م€‚ه¼Œè“®ç¤¾ه؟ƒèھ‰ه؟µéک؟وµ„و¥م€‚ | |

| 87 | هھن؛•ن؟ٹوک | 1914-2010 | وکژ蓮社 | ن»پèھ‰ | ن؟،éک؟èپو³•ç„،ه¦ | 金وˆ’ه…‰وکژه¯؛73ن¸–م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚وµ„هœںé–€ن¸»5ن¸–م€‚وµ„هœںé–€ن¸»5ن¸–م€‚çں¥وپ©é™¢88ن¸–م€‚1994ه¹´(ه¹³وˆگ6ه¹´)6وœˆمپ‹م‚‰2007ه¹´(ه¹³وˆگ19ه¹´)3وœˆ25و—¥مپ¾مپ§é‡‘وˆ’ه…‰وکژه¯؛و³•ن¸»م€‚ | ||

| 88 | ن¼ٹè—¤ه”¯çœں | 1931- | 2010- | é،کèھ‰ | و¸…وµ„èڈ¯é™¢و³•ن¸»م‚’経مپ¦و™‹ه±±م€‚ن»ڈو•™ه¤§ه¦ه¦é•·م€پن؛¬éƒ½و–‡و•™çںوœںه¤§ه¦ه¦é•·م‚’و´ن»»م€‚وµ„هœںé–€ن¸»6ن¸–م€‚ |

- é‡ژن¸ٹéپ‹وµ·مپ¾مپ§م€Œèڈ¯é ‚èھŒè¦پم€چمپ«هں؛مپ¥مپڈ

- م€Œوµ„و؛گ脈èœم€چم€پم€ژو—¥وœ¬ن»ڈه®¶ن؛؛هگچè¾و›¸م€ڈمپ»مپ‹

هں·ن؛‹é•·

çں¥وپ©é™¢مپ®هں·è،Œéƒ¨مپ®è²¬ن»»è€…م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)مپ‹م‚‰ن؛‹ه‹™ç·ڈé•·م‚„ن؛‹ه‹™é•·م‚’è¨ç½®م€‚مپ®مپ،هں·ن؛‹و•°ن؛؛مپŒç½®مپ‹م‚Œم€پمپ®مپ،هں·ن؛‹1ن؛؛مپ¨مپھمپ£مپںم‚ˆمپ†مپ م€‚1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)10وœˆ20و—¥م€پوœ¬وœ«è¦ڈç´„م‚’هˆ¶ه®ڑمپ—م€په¾“و¥مپ®هں·ن؛‹م‚’هں·ن؛‹é•·مپ«م€پن¸»ن؛‹م‚’هں·ن؛‹مپ«و”¹ç§°مپ™م‚‹م€‚1971ه¹´(وکه’Œ46ه¹´)2وœˆ20و—¥م€په±±è¦ڈم‚’و”¹و£مپ—مپ¦هں·ن؛‹é•·ن»»وœںم‚’3ه¹´مپ‹م‚‰4ه¹´مپ«ه»¶é•·مپ—مپںم€‚

| ن»£و•° | هگچه‰چ | ç”ںو²، | هœ¨èپ· | ç•¥و´ |

|---|---|---|---|---|

| 1 | و¾و؟¤èˆœوˆگ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1878-1881 | è‡ھهٹمپ¯ه…«ه¹،و£و³•ه¯؛م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)2وœˆم€پçں¥وپ©é™¢هˆن»£ن؛‹ه‹™ç·ڈé•·م€‚ |

| 2 | ه±±ç”°ه¼پو‰؟ | 1841-1911 | 1881-1883 | و¸…وµ„èڈ¯é™¢68ن¸–م€‚1881ه¹´(وکژو²»14ه¹´)6وœˆمپ‹م‚‰1883ه¹´(وکژو²»16ه¹´)5وœˆمپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢ن؛‹ه‹™ç·ڈé•·م€‚1890ه¹´(وکژو²»23ه¹´)5وœˆ8و—¥مپ‹م‚‰1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)12وœˆ4و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚1898ه¹´(وکژو²»31ه¹´)و¸…وµ„èڈ¯é™¢و™‹ه±±م€‚ |

| 3 | ن½گè—¤èھ¬é–€ | ?-1887 | 1883-1883 | 金وˆ’ه…‰وکژه¯؛58ن¸–م€‚ه¤§و¨¹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1883ه¹´(وکژو²»16ه¹´)5وœˆم€په…¬éپ¸مپ§çں¥وپ©é™¢ن؛‹ه‹™é•·م€‚8وœˆ22و—¥è¾ن»»م€‚ |

| هگ‰و°´çژ„é¾چ | 1834-1904 | 1883-? | و„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚ن¼ٹه‹¢ه††وکژه¯؛مپ§ه¾—ه؛¦م€‚1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)ن¸‰é‡چ県ن¸و•™é™¢é•·م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)وµ„هœںه®—ن¸و•™é™¢é•·م€‚1878ه¹´(وکژو²»11ه¹´)وµ„هœںه®—è¥؟部ه¤§ن¼ڑè°ه¹¹ن؛‹é•·م€‚1883ه¹´(وکژو²»16ه¹´)çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹ï¼ˆو–°ç؛‚وµ„هœںه®—ه¤§è¾ه…¸م€‚وµ„هœںه®—è؟‘ن»£ç™¾ه¹´هڈ²ه¹´è،¨مپ«مپھمپ—)م€‚1899ه¹´(وکژو²»32ه¹´)1وœˆéڑ 退مپ—مپ¦ç¥ه¥ˆه·و£è¦ڑه¯؛مپ«ن½ڈمپ™م€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)é•·ه–„ه¯؛مپ«è»¢ن½ڈم€‚1904ه¹´(وکژو²»37ه¹´)10وœˆ29و—¥و»هژ»م€‚71و³م€‚ | |

| è™ژه²،è¦ڑçœ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1884-1886 | 1883ه¹´(وکژو²»16ه¹´)8وœˆ22و—¥م€پن؛‹ه‹™ه؟ƒه¾—م€‚1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)6وœˆ22و—¥مپ‹م‚‰1886ه¹´(وکژو²»19ه¹´)6وœˆمپ¾مپ§ن؛‹ه‹™é•·م€‚ | |

| و‰ه±±و¸…éپ‹ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1886-? | è‡ھهٹمپ¯ه‚™ه‰چو£è¦ڑه¯؛م€‚1886ه¹´(وکژو²»19ه¹´)6وœˆن؛‹ه‹™é•·م€‚ | |

| هœںو–¹éœٹهک | ?-1889 | ?-1889 | 1889ه¹´(وکژو²»22ه¹´)6وœˆ5و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹هœ¨èپ·مپ§و»هژ»م€‚ | |

| ه±±ç”°ه¼پو‰؟ | 1841-1911 | 1890-1897 | ه†چن»»م€‚1890ه¹´(وکژو²»23ه¹´)5وœˆ8و—¥مپ‹م‚‰1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)12وœˆ4و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| 白و——ه¼پو™؛ | ?-1904 | 1890-1897 | 1899ه¹´(وکژو²»32ه¹´)10وœˆ8و—¥م€پو•¦è³€è¥؟و–¹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1890ه¹´(وکژو²»23ه¹´)5وœˆ8و—¥مپ‹م‚‰1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)12وœˆ20و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚1904ه¹´(وکژو²»37ه¹´)9وœˆ10و—¥و»هژ»م€‚66و³م€‚ | |

| هگ‰و°´è³¢èچ | 1843-1918 | 1894- | و¸…وµ„èڈ¯é™¢69ن¸–م€‚金وˆ’ه…‰وکژه¯؛61ن¸–م€‚1894ه¹´(وکژو²»27ه¹´)وµ„هœںه®—هں·ç¶±م€‚1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹ï¼ˆو–°ç؛‚وµ„هœںه®—ه¤§è¾ه…¸م€‚وµ„هœںه®—è؟‘ن»£ç™¾ه¹´هڈ²ه¹´è،¨مپ«مپھمپ—)م€‚1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)11وœˆم€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹ï¼ˆو–°ç؛‚وµ„هœںه®—ه¤§è¾ه…¸م€‚وµ„هœںه®—è؟‘ن»£ç™¾ه¹´هڈ²ه¹´è،¨مپ«مپھمپ—)م€‚1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)12وœˆ10و—¥م€پو¸…وµ„èڈ¯é™¢مپ«è»¢ن»»م€‚ | |

| هگ‰و°´è³¢èچ | 1843-1918 | 1897-? | ه†چن»»ï¼ں1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)11وœˆم€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| هŒ—و،ه¼پو— | 1843-1918 | 1897-? | çں¥وپ©ه¯؛65ن¸–م€‚1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)11وœˆم€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| ه±±ن¸‹è¦ڑéڑڈ | 1855-1929 | 1901-? | ç¦ڈه²،県ه‡؛è؛«م€‚1855ه¹´(ه®‰و”؟2ه¹´)ç”ںم€‚ن؛¬éƒ½è¥؟部ه¤§ه¦و—مپ§ه¦مپ¶م€‚1901ه¹´(وکژو²»34ه¹´)çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹ï¼ˆو–°ç؛‚وµ„هœںه®—ه¤§è¾ه…¸م€‚وµ„هœںه®—è؟‘ن»£ç™¾ه¹´هڈ²ه¹´è،¨مپ«مپھمپ—)م€‚ه®—ن¼ڑè°é•·م€‚1908ه¹´(وکژو²»41ه¹´)ه¤§éکھو³•ه–„ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1913ه¹´(ه¤§و£2ه¹´)2وœˆ26و—¥مپ‹م‚‰1918ه¹´(ه¤§و£7ه¹´)1وœˆ30و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚1929ه¹´(وکه’Œ4ه¹´)10وœˆ2و—¥و»هژ»م€‚ | |

| هگ‰و°´è³¢èچ | 1843-1918 | 1902-? | ه†چن»»ï¼ں1902ه¹´(وکژو²»35ه¹´)çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹ï¼ˆو–°ç؛‚وµ„هœںه®—ه¤§è¾ه…¸م€‚وµ„هœںه®—è؟‘ن»£ç™¾ه¹´هڈ²ه¹´è،¨مپ«مپھمپ—)م€‚ | |

| ه¤§é¹؟و„چوˆگ | 1857-1925 | 1912-? | 金وˆ’ه…‰وکژه¯؛62ن¸–م€‚وµ„هژ³é™¢ن½ڈèپ·م€‚1912ه¹´(ه¤§و£1ه¹´)1وœˆ19و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| ه؛ƒه®‰çœںéڑڈ | 1848-1922 | ?-1913 | ه–„ه°ژه¯؛59ن¸–م€‚1903ه¹´(وکژو²»36ه¹´)ه–„ه°ژه¯؛ن½ڈèپ·مپ¨مپھم‚‹مپŒم€پهœ¨èپ·مپ®مپ¾مپ¾çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹مپ¨مپھمپ£مپںم‚ˆمپ†مپ (ه¹´ن»£ن¸چ詳)م€‚1913ه¹´(ه¤§و£2ه¹´)2وœˆ26و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م‚’è¾ن»»م€‚مپ®مپ،هں·ن؛‹ه†چن»»م€‚ | |

| ه±±ن¸‹è¦ڑéڑڈ | 1855-1929 | 1913-1918 | ه†چن»»م€‚1913ه¹´(ه¤§و£2ه¹´)2وœˆ26و—¥مپ‹م‚‰1918ه¹´(ه¤§و£7ه¹´)1وœˆ30و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| ه؛ƒه®‰çœںéڑڈ | 1848-1922 | 1918-1919 | ه†چن»»م€‚1918ه¹´(ه¤§و£7ه¹´)1وœˆ30و—¥مپ‹م‚‰1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)7وœˆ17و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| هœںه·ه–„و¾‚ | 1864-1930 | 1919-1922 | çں¥وپ©ه¯؛68ن¸–م€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)7وœˆ17و—¥مپ‹م‚‰1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)7وœˆ23و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹م€‚ | |

| éƒپèٹ³éڑڈه†† | 1867-1945 | 1922-1926 | çں¥وپ©é™¢81ن¸–م€‚金وˆ’ه…‰وکژه¯؛63ن¸–م€‚1922ه¹´(ه¤§و£11ه¹´)7وœˆ23و—¥مپ‹م‚‰1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)2وœˆ6و—¥مپ¾مپ§هں·ن؛‹مƒ»هں·ن؛‹é•·م€‚هœ¨ن»»ن¸مپ®1923ه¹´(ه¤§و£12ه¹´)10وœˆ20و—¥م€پهں·ن؛‹مپ‹م‚‰هں·ن؛‹é•·مپ«و”¹ç§°م€‚ | |

| ه²©ن؛•و™؛وµ· | 1863-1942 | 1926-1928 | çں¥وپ©é™¢80ن¸–م€‚و¸…وµ„èڈ¯é™¢72ن¸–م€‚ه¢—ن¸ٹه¯؛80ن¸–م€‚1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)2وœˆ6و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚ | |

| ه®‡éƒ½ه®®ه–„éپ“ | 1855-1928 | 1928-1928 | و„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚1855ه¹´(ه®‰و”؟2ه¹´)ç”ںم€‚1897ه¹´(وکژو²»30ه¹´)ن؛¬éƒ½ç§°هگچه¯؛مپ«ن½ڈمپ™م€‚1899ه¹´(وکژو²»32ه¹´)ه®—ن¼ڑè°ه“،م€‚مپ®مپ،è°é•·م€‚1913ه¹´(ه¤§و£2ه¹´)ه®—و´¾هں·ç¶±م€‚1914ه¹´(ه¤§و£3ه¹´)9وœˆم€پوµ„هœںه®—ه ±وپ©وکژç…§ن¼ڑن¼ڑé•·م€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)7وœˆ1و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·مپ¨مپھم‚‹مپŒç›´ه¾Œمپ®8وœˆ22و—¥مپ«و»هژ»م€‚74و³م€‚ | |

| ç¦ڈهژںéڑ†وˆگ | 1872-1931 | 1928-1931 | è¶ٹه‰چه›½ه‡؛è؛«م€‚ç¦ڈهژ³ه¯؛مپ«ن½ڈمپ™م€‚وµ„هœںه®—وœ¬و ،مپ«ه¦مپ³م€پوµ„هœںه®—ه¤§ه¦ه¹¹ن؛‹م€پè؟‘و±ںمƒ»éک؟ه¼¥é™€ه¯؛م€پن؛¬éƒ½ن¸ٹه–„ه¯؛م‚’و´ن»»م€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)8وœˆ28و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚èڈ¯é ‚ن¼ڑ館م‚’ه»؛è¨م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)3وœˆ20و—¥م€پهœ¨èپ·مپ§و»هژ»م€‚60و³م€‚ | |

| è±ٹه²،هچڑéپ“ | 1875-1935 | 1931-1931 | è‡ھهٹمپ¯ن¼ٹè³€ه؟µن»ڈه¯؛م€‚1875ه¹´(وکژو²»8ه¹´)ç”ںم€‚و„›çں¥و”¯و ،م‚’経مپ¦وµ„هœںه®—ه°‚é–€ه¦é™¢مپ«ه¦مپ¶م€‚ه®—و•™ه¤§ه¦è¬›وژˆم€پوµ„هœںه®—ه¸ƒو•™éƒ¨é•·م€په®—ن¼ڑè°ه“،مپھمپ©و´ن»»م€‚ه¾،و´¥ه¤§وپ©ه¯؛م€پ牛込ه°‚ه؟µه¯؛م€په؟µن»ڈه¯؛مپھمپ©م‚’و´ن»»م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)3وœˆ28و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1935ه¹´(وکه’Œ10ه¹´)5وœˆ10و—¥و»هژ»م€‚61و³م€‚ | |

| هٹ è—¤éڈ،ه؟ƒ | 1867-1941 | 1931-1934 | و¸…وµ„èڈ¯é™¢73ن¸–م€‚è‡ھهٹمپ¯هگچهڈ¤ه±‹ه…‰وکژه¯؛م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)7وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)5وœˆ23و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚ | |

| و¼†é–“ه¾³ه®ڑ | 1869-1944 | 1934-1934 | ç¾ژن½œèھ•ç”ںه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)5وœˆ23و—¥مپ‹م‚‰7وœˆ1و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1944ه¹´(وکه’Œ19ه¹´)10وœˆ20و—¥و»هژ»م€‚76و³م€‚ | |

| è–®ه†…ه½¦ç‘ | ?-1953 | 1934-1938 | è‡ھهٹمپ¯ه¤§éکھو—¥و ¹é‡ژو¥هژ³ه¯؛م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)7وœˆ1و—¥çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)2وœˆ25و—¥و»هژ»م€‚è‘—ç·¨و›¸م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈم€ژèڈ¯é ‚èپڑه®م€ڈم€‚ | |

| ه°ڈç”°ن؟،ه·Œ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1938-1940 | è‡ھهٹمپ¯é•·ه´ژه¤§éں³ه¯؛م€‚ن½گن¸–ن؟ن¹ه“په¯؛ن½ڈèپ·م€‚1938ه¹´(وکه’Œ13ه¹´)1وœˆ4و—¥مپ‹م‚‰1940ه¹´(وکه’Œ15ه¹´)7وœˆ1و—¥مپ¾مپ§هں·ن؛‹é•·م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)10وœˆ26و—¥و»هژ»م€‚80و³م€‚ | |

| ه°ڈو—ه††éپ” | ?-1957 | 1940-? | è‡ھهٹمپ¯ه››و،وµ„و•™ه¯؛م€‚1940ه¹´(وکه’Œ15ه¹´)7وœˆ1و—¥هں·ن؛‹é•·م€‚1957ه¹´(وکه’Œ32ه¹´)7وœˆ20و—¥و»هژ»م€‚77و³م€‚è‘—و›¸م€ژç‡ˆç± ه ‚وµ„و•™ه¯؛م€ڈم€‚ | |

| ه·ç«¯ن؟،ن¹‹ | 1874-1946 | 1945-1946 | 金وˆ’ه…‰وکژه¯؛66ن¸–م€‚ه–„ه°ژه¯؛60ن¸–م€‚è‡ھهٹمپ¯هں¼çژ‰و—è¥؟ه¯؛م€‚1945ه¹´(وکه’Œ20ه¹´)مپ‹م‚‰1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)مپ«مپ‹مپ‘مپ¦çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م‚’ه‹™م‚پمپںم‚ˆمپ†مپ (وµ„هœںه®—è؟‘ن»£ç™¾ه¹´هڈ²ه¹´è،¨مپ«مپ¯è¨کè؟°مپھمپ—) | |

| ن¸‰وو¨¹è²«éپ“ | 1874-1954 | 1946-1947 | 1874ه¹´(وکژو²»7ه¹´)ç”ںم€‚و„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚وµ„هœںه®—وœ¬و ،م€پوµ„هœںه®—ه°‚é–€ه¦é™¢مپ«ه¦مپ¶م€‚第ن؛Œç¬¬ه…و•™و ،و•™وژˆم€‚1905ه¹´(وکژو²»38ه¹´)ه’ŒوŒه±±ن¹ه“په¯؛ن½ڈèپ·م€‚1907ه¹´(وکژو²»40ه¹´)第ن؛”و•™و ،و•™وژˆم€‚ه®—و•™ه¤§ه¦ه°‚ن؟®éƒ¨و•™وژˆم€‚1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)第ه…第ن¸ƒé€£هگˆو•™و ،é•·م€په°¼ه´ژç”ک露ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1917ه¹´(ه¤§و£6ه¹´)ن»ڈو•™ه°‚é–€ه¦و ،講وژˆم€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)ه®—ن¼ڑè°ه“،م€‚ه…µه؛«و•™هŒ؛و•™ه‹™و‰€é•·م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)(6وœˆï¼ں)مپ‹م‚‰1947ه¹´(وکه’Œ22ه¹´)11وœˆ10و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1954ه¹´(وکه’Œ29ه¹´)9وœˆ7و—¥و»هژ»م€‚81و³م€‚ | |

| 颯田ه–„雄 | 1885-1955 | 1947-1948 | è‡ھهٹمپ¯çں¥ه¤ڑ雲谷ه¯؛م€‚و„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚1909ه¹´(وکژو²»42ه¹´)ه®—و•™ه¤§ه¦هچ’م€‚1921ه¹´(ه¤§و£10ه¹´)雲谷ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1885ه¹´(وکژو²»18ه¹´)ç”ںم€‚1947ه¹´(وکه’Œ22ه¹´)11وœˆ18و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚هگŒه¹´12وœˆ8و—¥م€پé–€وœ«هچ”è°ه“،ن¼ڑم‚’é–‹مپچم€پçں¥وپ©é™¢مپ®هچک称وµ„هœںه®—مپ‹م‚‰مپ®é›¢è„±مپ¨وœ¬و´¾وµ„هœںه®—è¨ç«‹م‚’و±؛è°م€‚9و—¥مپ«ç™»è¨کم€‚1949ه¹´(وکه’Œ24ه¹´)3وœˆم€پçں¥وپ©é™¢ه‰¯é–€ن¸»م€‚1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)6وœˆ1و—¥و»هژ»م€‚72و³م€‚ | |

| ن¹…و¾éڈ†ç‘ | 1877-1948 | 1948-1948 | è‡ھهٹمپ¯éˆ´é¹؟و…¶éپ‹ه¯؛م€‚ن¸‰é‡چ県و،‘هگچéƒ،ه‡؛è؛«م€‚1877ه¹´(وکژو²»10ه¹´)ç”ںم€‚وµ„هœںه®—ه°‚é–€ه¦é™¢مپ«ه¦مپ¶م€‚1900ه¹´(وکژو²»33ه¹´)鈴é¹؟و…¶éپ‹ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1906ه¹´(وکژو²»39ه¹´)وµ„هœںه®—ه¤§ه¦ه¹¹ن؛‹م€‚第ن؛”و•™و ،و•™وژˆم€‚وœé®®é–‹و•™هŒ؛و•™ه‹™و‰€çگ†ن؛‹م€‚1926ه¹´(وکه’Œ1ه¹´)èڈ¯é ‚é«کç‰ه¥³ه¦و ،é•·م€‚1928ه¹´(وکه’Œ3ه¹´)çں¥وپ©é™¢و•™ه‹™éƒ¨é•·م€پ1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)ن»ڈو•™ه°‚é–€ه¦و ،و•™وژˆم€پ1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ه¸ƒو•™ه¸«ن¼ڑن¼ڑé•·م‚’و´ن»»م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)1وœˆ16و—¥م€پهˆ†è£‚ه¾Œهˆمپ®çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·مپ«ه°±ن»»مپ™م‚‹مپŒç›´ه¾Œمپ®2وœˆ13و—¥و»هژ»م€‚72و³م€‚ | |

| و—éڑ†ç¢© | 1884-1972 | 1948-1949 | è‡ھهٹمپ¯و´¥ه³¶ه††وˆگه¯؛م€‚و„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚1884ه¹´(وکژو²»17ه¹´)ç”ںم€‚ه®—و•™ه¤§ه¦هچ’م€‚ه¸ƒو•™è¬›ç؟’و‰€é•·م€پçں¥وپ©é™¢و•™ه‹™éƒ¨é•·م€پçں¥وپ©é™¢ه¸ƒو•™ه¸«ن¼ڑé•·م‚’و´ن»»م€‚1948ه¹´(وکه’Œ23ه¹´)3وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰1949ه¹´(وکه’Œ24ه¹´)12وœˆ17و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1950ه¹´(وکه’Œ25ه¹´)و´¥ه³¶ه††وˆگه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1972ه¹´(وکه’Œ47ه¹´)3وœˆ5و—¥و»هژ»م€‚89و³م€‚è‘—و›¸ه¤ڑو•°م€‚ | |

| ه¤§و²³ه†…è²«é™ | 1887-1967 | 1950-1952 | و„›çں¥çœŒه‡؛è؛«م€‚1887ه¹´(وکژو²»20ه¹´)ç”ںم€‚ن؛¬éƒ½و™؛وپµه…‰é™¢مپ«ه…¥م‚‹م€‚ن؛¬éƒ½ه؛œن»ڈو•™ن¼ڑهˆن»£ن¼ڑé•·م€‚و¤؟ه¯؛هœ°è”µé™¢ن½ڈèپ·م€‚1950ه¹´(وکه’Œ25ه¹´)1وœˆ6و—¥مپ‹م‚‰1952ه¹´(وکه’Œ27ه¹´)8وœˆ10و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1967ه¹´(وکه’Œ42ه¹´)10وœˆ16و—¥و»هژ»م€‚80و³م€‚ | |

| 颯田ه–„雄 | 1885-1955 | 1952-1953 | 1952ه¹´(وکه’Œ27ه¹´)8وœˆ10و—¥مپ‹م‚‰1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)مپ¾مپ§هں·ن؛‹é•·ه†چن»»م€‚ | |

| ç”°ن¸ن؟ٹه | 1890-1959 | 1953-1955 | è‡ھهٹمپ¯è»¢و³•è¼ھه¯؛م€‚1890ه¹´(وکژو²»23ه¹´)ç”ںم€‚ه±±ن¸‹çڈ¾وœ‰مپ«ه¸«ن؛‹م€‚1919ه¹´(ه¤§و£8ه¹´)転و³•è¼ھه¯؛ن½ڈèپ·م€‚1953ه¹´(وکه’Œ28ه¹´)4وœˆ15و—¥çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1959ه¹´(وکه’Œ34ه¹´)3وœˆ8و—¥و»هژ»م€‚68و³م€‚編著م€ژ雲ن»‹هگé–¢é€ڑه…¨é›†م€ڈم€‚ه±±ن¸‹ن؟ٹهمپ¨م‚‚م€‚ | |

| 香وœˆه–„裕 | ?-1964 | 1955-1957 | è‡ھهٹمپ¯و¾ه‚ه®‰و¥½ه¯؛م€‚1955ه¹´(وکه’Œ30ه¹´)11وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰1957ه¹´(وکه’Œ32ه¹´)11وœˆ9و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1964ه¹´(وکه’Œ39ه¹´)4وœˆ8و—¥و»هژ»م€‚ | |

| هچƒم€…ه’Œه®ه¤© | 1895-1961 | 1957-1961 | ç¦ڈه²،県ه‡؛è؛«م€‚1895ه¹´(وکژو²»28ه¹´)ç”ںم€‚ه®—و•™ه¤§ه¦ه®—و•™éƒ¨وœ¬ç§‘م€پç ”ç©¶ç§‘مپ§ه¦مپ¶م€‚ç¦ڈه²،県مپ®ه¤§ن¹—院م€پè¥؟ه…‰ه¯؛م€پèڈ¯é ‚ه¯؛مپ®ن½ڈèپ·م‚’و´ن»»م€‚1932ه¹´(وکه’Œ7ه¹´)ه®—ن¼ڑè°ه“،م€‚1946ه¹´(وکه’Œ21ه¹´)çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹مƒ»و•™ه‹™éƒ¨é•·م€‚1957ه¹´(وکه’Œ32ه¹´)11وœˆ10و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚وµ„هœںه®—هگˆهگŒمپ¸مپ®éپ“ç‹م‚’ن»کمپ‘مپںمپŒم€پ1961ه¹´(وکه’Œ36ه¹´)9وœˆ2و—¥م€پهœ¨ن»»ن¸و»هژ»م€‚65و³م€‚ | |

| è¥؟و‘و¾„éپ“ | ?-1973 | 1961-1962 | è‡ھهٹمپ¯ه¤§éکھè¥؟ه¾€ه¯؛م€‚1961ه¹´(وکه’Œ36ه¹´)9وœˆ17و—¥çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚وµ„هœںه®—مپ¨هگˆهگŒم‚’وœمپںمپ™م€‚1973ه¹´(وکه’Œ48ه¹´)9وœˆ16و—¥و»هژ»م€‚83و³م€‚ | |

| و›½ه’Œوژ¢çژ„ | ?-1968 | 1962-1965 | è‡ھهٹمپ¯èٹ¦ه±‹ه®‰و¥½ه¯؛م€‚1962ه¹´(وکه’Œ37ه¹´)7وœˆ25و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·ï¼ˆهگˆهگŒه¾Œم€پهˆمپ®ه°±ن»»ï¼‰م€‚1968ه¹´(وکه’Œ43ه¹´)9وœˆ21و—¥و»هژ»م€‚64و³م€‚ | |

| 鵜飼éڑ†çژ„ | 1905-1990 | 1965-1983 | ه²گéکœçœŒه‡؛è؛«م€‚ن»ڈو•™ه°‚é–€ه¦و ،هچ’م€‚1931ه¹´(وکه’Œ6ه¹´)鵜飼ه¾³ç‘مپ®و³•ه—£مپ¨مپھم‚ٹم€پو»‹è³€ç¦ڈو³‰ه¯؛ن½ڈèپ·م€‚وœ¬و´¾وµ„هœںه®—è¨ç«‹مپ«é–¢م‚ڈم‚‹م€‚çں¥وپ©é™¢ç¤¾ن¼ڑ部長م€‚وµ„هœںه®—هگˆهگŒمپ«ه°½هٹ›مپ—م€پ1962ه¹´(وکه’Œ37ه¹´)ه®—و´¾ç·ڈه‹™ه±€é•·م€پ1964ه¹´(وکه’Œ39ه¹´)و•™ه¦ه±€é•·م‚’و´ن»»م€‚1965ه¹´(وکه’Œ40ه¹´)7وœˆ27و—¥مپ‹م‚‰1983ه¹´(وکه’Œ58ه¹´)12وœˆ1و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚1966ه¹´(وکه’Œ41ه¹´)6وœˆم€Œه؟µن»ڈمپٹمپ¦مپ¤مپژéپ‹ه‹•م€چم‚’ه§‹م‚پم‚‹م€‚1967ه¹´(وکه’Œ42ه¹´)و•¦è³€è¥؟ç¦ڈه¯؛ن½ڈèپ·م€‚ه¤§و£ه¤§ه¦çگ†ن؛‹é•·م€پèڈ¯é ‚ه¦هœ’çگ†ن؛‹é•·م€پن¸ٹه®®ه¦هœ’çگ†ن؛‹é•·م€‚1990ه¹´(ه¹³وˆگ2ه¹´)5وœˆ18و—¥و»هژ»م€‚85و³م€‚è‘—و›¸م€ژé‡ژهƒ§مپ®مپڈم‚ٹمپ”مپ¨م€ڈم€‚ | |

| ه¯؛وœ¬ه“²و „ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 1983-1995 | è‡ھهٹمپ¯ه¤§éکھ竹و—ه¯؛م€‚1983ه¹´(وکه’Œ58ه¹´)12وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰1995ه¹´(ه¹³وˆگ7ه¹´)مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚è‘—و›¸م€ژه¾¹ه®ڑن¸ٹن؛؛م€ڈم€‚ | |

| 牧éپ”雄 | 1924-2005 | 1995-2003 | ه¤§و¨¹ه¯؛62ن¸–م€‚1924ه¹´(ه¤§و£13ه¹´)ç”ںم€‚ن»ڈو•™ه°‚é–€ه¦و ،هچ’م€‚ه¤§و£ه¤§ه¦هچ’م€‚ه®—و´¾ç¤¾ن¼ڑه±€é•·م€پو•™ه¦ه±€é•·م‚’و´ن»»م€‚1995ه¹´(ه¹³وˆگ7ه¹´)مپ‹م‚‰2003ه¹´(ه¹³وˆگ15ه¹´)12وœˆمپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚資産éپ‹ç”¨م‚’م‚پمپگم‚ٹ退ن»»مپ«è؟½مپ„è¾¼مپ¾م‚Œمپںم€‚2005ه¹´(ه¹³وˆگ17ه¹´)4وœˆ2و—¥و»هژ»م€‚ | |

| هگ‰ç”°هه°ژ | ç”ںو²،ه¹´ن¸چ詳 | 2004-2005 | è‡ھهٹمپ¯و¦ç”ںه¤§ه®ه¯؛م€‚2004ه¹´(ه¹³وˆگ16ه¹´)مپ‹م‚‰2005ه¹´(ه¹³وˆگ17ه¹´)2وœˆ8و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚ | |

| ن½گ藤諦ه¦ | ?-2016 | 2005-2010 | è‡ھهٹمپ¯ه±±ç§‘ç¦ڈه؟œه¯؛م€‚é¾چè°·ه¤§ه¦هچ’م€‚و±ه±±ه¦هœ’ن؛‹ه‹™ه±€é•·م€پن؛¬éƒ½و•™هŒ؛é•·م€پè؟‘ç•؟و•™هŒ–م‚»مƒ³م‚؟مƒ¼é•·م€پçں¥وپ©é™¢é،§ه•ڈن¼ڑه‰¯ن¼ڑé•·مپھمپ©و´ن»»م€‚2005ه¹´(ه¹³وˆگ17ه¹´)2وœˆ24و—¥مپ‹م‚‰2010ه¹´(ه¹³وˆگ22ه¹´)4وœˆ26و—¥مپ¾مپ§çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚2016ه¹´(ه¹³وˆگ28ه¹´)2وœˆ11و—¥و»هژ»م€‚92و³م€‚ | |

| هŒ—ه·ن¸€وœ‰ | 1925- | 2010-2019 | è‡ھهٹمپ¯و±ن؛¬é•·ه¯؟院م€‚1925ه¹´(ه¤§و£14ه¹´)ç”ںم€‚2010ه¹´(ه¹³وˆگ22ه¹´)5وœˆ14و—¥م€پçں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚ | |

| ن؛•و،پ雄ه¼ک | 1934- | 2019-2023ن؛ˆه®ڑ | è‡ھهٹمپ¯ه¤§éکھن½ڈهگ‰ه¤§ه††ه¯؛م€‚1934ه¹´(وکه’Œ9ه¹´)ç”ںم€‚ه…¨و—¥وœ¬ن»ڈو•™ن¼ڑçگ†ن؛‹م‚„ه¤§éکھه؛œن»ڈو•™ن¼ڑن¼ڑé•·مپھمپ©م‚’و´ن»»م€‚2015ه¹´(ه¹³وˆگ27ه¹´)çں¥وپ©é™¢é،§ه•ڈن¼ڑن¼ڑé•·م€‚2019ه¹´(ن»¤ه’Œ1ه¹´)2وœˆ1و—¥çں¥وپ©é™¢هں·ن؛‹é•·م€‚ |

é،§ه•ڈن¼ڑ

çں¥وپ©é™¢مپ®è«®ه•ڈو©ںé–¢م€‚ن؛ˆç®—و،ˆمƒ»و±؛ç®—م€په±±è¦ڈه±±ن»¤م‚’ه¯©è°مپ™م‚‹م€‚ ن¼ڑé•·

- ه…«وœ¨ه–„ç¥گ

- 秦éڑ†çœں

- 稲田稔界

- ه±±ن¸‹و³•و–‡

- هŒ—ه·ن¸€وœ‰

- ن؛•و،پ雄ه¼ک

- وœ¨ه…¨ن¸€ن¹—

- وœ¨و‘ه¼کو–‡

ç”»هƒڈ

資و–™

هڈ¤ه…¸ç±چ

- م€Œç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢و—§è¨کوژ،è¦پ録م€چï¼ڑم€ژه¤§و—¥وœ¬ن»ڈو•™ه…¨و›¸83ه¯؛èھŒéƒ¨1م€ڈ[38]م€‚و–°ç؛‚وµ„هœںه®—ه¤§è¾ه…¸è§£èھ¬[39]م€‚

- م€Œçں¥وپ©é™¢ه¾،هڈ–ç«‹ه¾،趣و„ڈè¦ڑو›¸م€چï¼ڑم€ژه¤§و—¥وœ¬ن»ڈو•™ه…¨و›¸83ه¯؛èھŒéƒ¨1م€ڈ[40]م€‚1856ه¹´(ه®‰و”؟3ه¹´)é ƒمپ‹م€‚

- م€Œèµ·ç«‹é–‹ه±±هگچه‰چه¾،由緒ه¯؛و ¼ç‰و›¸è¨کم€چï¼ڑ1768ه¹´(وکژه’Œ5ه¹´)ه¹•ه؛œمپ«وڈگه‡؛م€‚م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•هڈ¤è¨ک録篇1م€ڈ[41]م€‚解é،Œ[42]

- م€Œه¾،èڈ©وڈگو‰€çں¥وپ©é™¢ه¾،由緒و›¸م€چï¼ڑ1832ه¹´(ه¤©ن؟3ه¹´)8وœˆه¯؛社ه¥‰è،Œمپ®ن¸‹ه•ڈمپ«م‚ˆم‚ٹه¢—ن¸ٹه¯؛مپ«وڈگه‡؛م€‚م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•هڈ¤è¨ک録篇1م€ڈ[43]م€‚解é،Œ[44]

- م€Œه°ٹ牌ه¾،ه»ںç‰ه¾،ه®‰ç½®ه¾،由緒و›¸م€چï¼ڑ1790ه¹´(ه¯›و”؟2ه¹´)4وœˆçں¥وپ©é™¢ه½¹è€…مپŒè¨کمپ™م€‚م€Œè«¸ه¯؛院由緒و›¸م€چمپ«و·»ن»کم€‚çں¥وپ©é™¢مپ®ن½چ牌م€‚م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•هڈ¤è¨ک録篇1م€ڈ[45]م€‚解é،Œ[46]

هڈ²و–™

- و£®ه®ڈن¼1895م€ژç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢ن»€ه®ç‰©وٹœèگƒم€ڈé•·ç©چو“ç‘[47]

- م€Œçں¥وپ©é™¢ن¸€هˆ‡çµŒç›®éŒ²م€چم€ژه¤§و£و–°ن؟®ه¤§è”µçµŒهˆ¥ه·»1وکه’Œو³•ه®ç·ڈ目録10م€ڈ[48]

- ه°ڈو—ه††éپ”1925م€ژèڈ¯é ‚ه±±هڈ¤çµŒç›®éŒ²م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢[49]

- م€Œçں¥وپ©é™¢ه¾،é–€è·،ه¹¶ه¼•ç¶ڑه…¬ه®¶è،†هڈ‚هگ‘ن¸€ن»¶1ه¤©ن؟هچپن؛Œن¸‘ه¹´هچپن؛Œوœˆم‚ˆم‚ٹç؟Œه¯…ه››وœˆè‡³م€چ[50]ï¼ڑ1841ه¹´(ه¤©ن؟12ه¹´)12وœˆمپ‹م‚‰1842ه¹´(ه¤©ن؟13ه¹´)4وœˆ

- م€Œçں¥وپ©é™¢ه¾،é–€è·،ه¹¶ه¼•ç¶ڑه…¬ه®¶è،†هڈ‚هگ‘ن¸€ن»¶2ه¼کهŒ–ه››وœھه¹´و£وœˆم€چ[51]ï¼ڑ1847ه¹´(ه¼کهŒ–4ه¹´)1وœˆ

- ه®®ه†…ه؛پو›¸é™µéƒ¨ç·¨1976م€ژن¹و،ه®¶و–‡و›¸6çں¥وپ©é™¢é–¢ن؟‚و–‡و›¸م€ڈوکژو²»و›¸é™¢[52]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1974م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡1م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[53]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1975م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡2م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[54]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1978م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡3م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[55]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1985م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡4م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[56]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1986م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡5م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[57]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1987م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡6م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[58]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1988م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡7م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[59]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1989م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡8م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[60]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1992م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡9م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[61]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1994م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡10م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[62]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1995م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡11م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[63]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1996م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡12م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[64]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1998م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡13م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[65]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1999م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡14م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[66]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨2000م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•و—¥é‘‘مƒ»و›¸ç؟°ç¯‡15م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[67]

- ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€ç·¨1991م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²و–™é›†â€•هڈ¤è¨ک録篇1م€ڈç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هڈ²و–™ç·¨ç؛‚و‰€[68]م€‚解é،Œ[69]

- م€Œه¾،èڈ©وڈگو‰€ه¹¶ه¾،祈é،کو‰€ه¾،و¥ç”±م€چ[70]ï¼ڑن؛«ن؟ه¹´é–“م€‚ه¾³ه·ه®¶مپ¨ه¢—ن¸ٹه¯؛مپ®é–¢ن؟‚م€‚

- م€Œهڈ¤è¨ک録وٹœç²‹م€چï¼ڑ1604ه¹´(و…¶é•·9ه¹´)ï½1721ه¹´(ن؛«ن؟6ه¹´)م€‚1764ه¹´(وکژه’Œ1ه¹´)و›¸ه†™م€‚

- م€Œçں¥وپ©é™¢ه¾،é کو°´ه¸³م€چï¼ڑ1589ه¹´(ه¤©و£17ه¹´)ï½1722ه¹´(ن؛«ن؟7ه¹´)م€‚

- م€Œçں¥وپ©é™¢è«¸ن¼½è—چه¾،ن½œه–¶مپ«ن»کو³•ه¼ڈç•™ه¸³م€چï¼ڑ1633ه¹´(ه¯›و°¸10ه¹´)çپ«çپ½ه¾Œمپ®ه†چه»؛مپ®è¨ک録م€‚

- م€Œوµ„هœںه®—ه¾،وœ±هچ°هœ°è«¸ه¯؛院録م€چ[71]ï¼ڑوµ„هœںه®—مپ®وœ±هچ°هœ°ه¯؛院مپ®ن¸€è¦§م€‚1703ه¹´(ه…ƒç¦„16ه¹´)é ƒمپ®è¨ک録م€‚

- م€Œè«¸ه¯؛院由緒و›¸م€چ[72]ï¼ڑçں¥وپ©é™¢ن»¥ه¤–مپ®ه¾³ه·ه®¶ن½چ牌و‰€م€‚1790ه¹´(ه¯›و”؟2ه¹´)ه¢—ن¸ٹه¯؛ه½¹è€…مپŒن½œوˆگم€‚

- م€Œه°ٹ牌ه¾،ه»ںç‰ه¾،ه®‰ç½®ه¾،由緒و›¸م€چ[73]ï¼ڑم€Œè«¸ه¯؛院由緒و›¸م€چمپ«و·»ن»کم€‚çں¥وپ©é™¢مپ®ن½چ牌م€‚1790ه¹´(ه¯›و”؟2ه¹´)4وœˆçں¥وپ©é™¢ه½¹è€…مپŒè¨کمپ™م€‚

- م€Œه¾،هˆ¶و،وژ§م€چ[74]ï¼ڑ1722ه¹´(ن؛«ن؟7ه¹´)مپ‹م‚‰1827ه¹´(و–‡و”؟10ه¹´)مپ¾مپ§م€‚

- م€Œه…¬ه„€م‚ˆم‚ٹن¸‹ç½®ه€™ه¾،و،ç›®é،èپڑه¹¶ه¾،触éپ”ن¹‹وٹœه†™ه…±م€چï¼ڑ1597ه¹´(و…¶é•·2ه¹´)ï½1825ه¹´(و–‡و”؟8ه¹´)م€‚

- م€Œéœٹه…ƒé™¢و§که´©ه¾،è¨کم€چï¼ڑçں¥وپ©é™¢é–€è·،ه°ٹ胤و³•è¦ھçژ‹مپŒéœٹه…ƒو³•çڑ‡مپ®çڑ‡هگمپ§مپ‚مپ£مپںمپںم‚پم€پçں¥وپ©é™¢ه¾€çڑ„مپŒه´©ه¾،مپ‹م‚‰100و—¥مپ¾مپ§مپ®و³‰و¶Œه¯؛م‚„般èˆں院م€پçں¥وپ©é™¢é–€è·،ه¾،و®؟مپ§ç„¼é¦™مپ—مپںمپ“مپ¨مپھمپ©و³•è¦پمپھمپ©مپ®è¨ک録م€‚

ه¯؛èھŒمپھمپ©

- çں¥وپ©é™¢ç·¨1911م€ژèڈ¯é ‚èھŒè¦پم€ڈï¼ڑ1911ه¹´(وکژو²»44ه¹´)وµ…ن؛•و³•é †è‘—[75]م€‚1913ه¹´(ه¤§و£2ه¹´)ه¢—補و”¹è¨‚مپ—مپںوµ„هœںه®—ه…¨و›¸ç‰ˆ[76]م€‚م€Œوµ„هœںه®—ه…¨و›¸مƒ†م‚م‚¹مƒˆمƒ‡مƒ¼م‚؟مƒ™مƒ¼م‚¹م€چ[77]

- çں¥وپ©é™¢ç·¨1930م€ژçں¥وپ©é™¢م€ڈçں¥وپ©é™¢[78]

- çں¥وپ©é™¢ç·¨1937م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²ه¹´è،¨م€ڈçں¥وپ©é™¢[79]

- çں¥وپ©é™¢ç·¨1937م€ژçں¥وپ©é™¢هڈ²م€ڈçں¥وپ©é™¢[80]

- ç”°ن¸ç·‘ç´…1958م€ژçں¥وپ©é™¢ç‰©èھن¸ٹم€ڈن؛¬م‚’èھم‚‹ن¼ڑ[81]

- ç”°ن¸ç·‘ç´…1958م€ژçں¥وپ©é™¢ç‰©èھن¸‹م€ڈن؛¬م‚’èھم‚‹ن¼ڑ[82]

- è—¤ه ‚وپن؟ٹ1974م€ژçں¥وپ©é™¢â€•و³•ç„¶ن¸ٹن؛؛ن¼م€ڈو•™è‚²و–°و½®ç¤¾

- و¢…هژں猛مƒ»ه²¸ن؟،ه®ڈ1977م€ژهڈ¤ه¯؛ه·،礼ن؛¬éƒ½19çں¥وپ©é™¢م€ڈو·،ن؛¤ç¤¾

- م€ژوکه’Œن؛¬éƒ½هگچو‰€ه›³ن¼ڑم€ڈم€Œçں¥وپ©é™¢م€چ[83]

و–‡çŒ®

- ن؛•ه·ه®ڑو…¶1973م€Œوکژو²»هˆوœںمپ«مپٹمپ‘م‚‹çں¥وپ©é™¢مپ®و•™ه¦وŒ¯èˆˆم€چم€ژè—¤هژںه¼کéپ“ه…ˆç”ںهڈ¤ç¨€è¨که؟µهڈ²ه¦ن»ڈو•™ه¦è«–集ن¹¾م€ڈ[84]

- ن؛•ه·ه®ڑو…¶1977م€Œوœ¬é،که¯؛مپ®و•…هœ°مپ¯çں¥وپ©é™¢م€چم€ژو£®é¹؟ن¸‰هچڑه£«é Œه¯؟è¨که؟µè«–و–‡é›†م€ڈ[85]

- هœںه±…و¬،義1974م€Œçں¥وپ©é™¢و–¹ن¸ˆç”»مپ«é–¢مپ™م‚‹ن¸€è€ƒه¯ںم€چم€ژو—¥وœ¬و–‡هŒ–مپ¨وµ„هœںو•™è«–و”·م€ڈ[86]

ç¾ژè،“é–¢ن؟‚

- و£®ه®ڈن¼1895م€ژç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢ن»€ه®ç‰©وٹœèگƒم€ڈé•·ç©چو“ç‘[87]

- çں¥وپ©é™¢ç·¨1935م€ژèڈ¯é ‚èپڑه®م€ڈçں¥وپ©é™¢[88]

- 1936م€ژèڈ¯é ‚ه¤§é‘‘―ç·ڈوœ¬ه±±çں¥وپ©é™¢هگچه®é›†1م€ڈèڈ¯é ‚ه¤§é‘‘هˆٹè،Œن¼ڑ[89]

- ه¤§ç†ٹه–œé‚¦ن»–監ن؟®1939م€ژه›½ه®و›¸é™¢ه›³èپڑ12çں¥وپ©é™¢و–¹ن¸ˆم€ڈو´ھو´‹ç¤¾[90]

- 1969م€ژéڑœه£پç”»ه…¨é›†9çں¥وپ©é™¢م€ڈç¾ژè،“ه‡؛版社[91]

- 1982م€ژو—¥وœ¬هڈ¤ه¯؛ç¾ژè،“ه…¨é›†21وœ¬é،که¯؛مپ¨çں¥وپ©é™¢م€ڈ集英社